頭痛

頭痛のうち、原因となる病気がないのに繰り返し起こる頭痛は「慢性頭痛」と呼ばれています。慢性頭痛の代表的なものは「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」の3つです。これらは原因や痛み方に違いがあり、痛みが起こった時の対処法も異なります。誤った対処をしてしまうと、症状を悪化させることもあるため、まずは自分の頭痛がどのタイプかを見極めることが大切です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。北里大学薬学部非常勤教員。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

頭痛について知る

頭痛の原因・症状

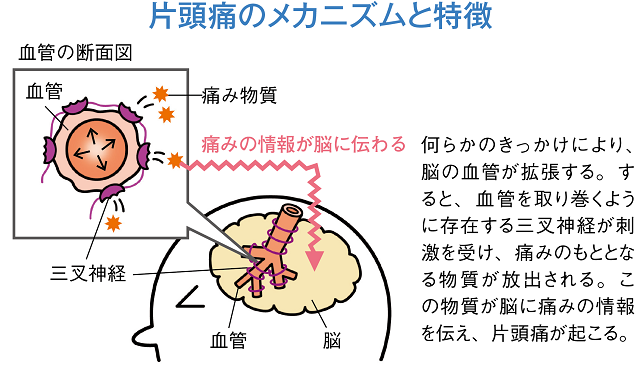

「片頭痛」は、血管の拡張によって起こる

片頭痛は、脳の血管が拡張し、脳神経の1つである三叉(さんさ)神経が刺激されることで起こります。

片頭痛は、ストレスやストレスからの解放、気温や気圧の変化、寝不足や寝過ぎ、脱水、空腹、生理、光、騒音、アルコールなどがきっかけになりやすく、遺伝的要素も認められます。

【片頭痛になりやすい人】

片頭痛は女性ホルモンと関連があるため、圧倒的に女性が多い。

【片頭痛の痛み方】

- 頭の片側または両側のこめかみから目のあたりが発作的にズキンズキン強く痛む。

- 体を動かすと痛みが増す。

- 吐き気や嘔吐(おうと)を伴い、光や音、においに敏感になる。

- つらい痛みのために日常生活が困難になることも少なくない。

- 頭痛の直前に目の前がチカチカするなど、前兆が起こることがある。

- 頭痛は4時間から数日続く。時間に関係なく痛み出す。

「緊張型頭痛」は、筋肉の緊張によって起こる

緊張型頭痛は、首や肩周りの筋肉の緊張によって血流が悪くなり、血管内に痛み物質が発生して神経を刺激することで起こります。デスクワークや運転などで長時間同じ姿勢を続けた後に起こりやすく、目の酷使や精神的な緊張、冷え、気温差なども原因となります。

【緊張型頭痛になりやすい人】

慢性頭痛の中で最も多く、男女共に幅広い年齢層で見られる。

【緊張型頭痛の痛み方】

- 頭全体が締めつけられるような、ずっしりと重い感じの痛み。

- だらだらと長時間続くが、日常生活に支障を来すほどの強い痛みではない。

- 体を動かすと痛みが和らぐ。

- 多くは肩や首のこりを伴い、めまいや目の疲れが現れることもある。

- 吐き気や嘔吐はなく、音や光に過敏に反応することはない。

「群発頭痛」は、血管の炎症によって起こる

群発頭痛は、目のすぐ後ろを走る内頸(ないけい)動脈の炎症によって起こります。詳しい原因は明らかになっていませんが、体内時計が何らかの原因で乱れ、それが内頸動脈周囲の三叉神経に伝えられて痛みが生じると考えられています。頭痛は季節の変わり目など、1年に1~2回の周期で発生し、発作のある時期にはアルコールや喫煙、気圧の変化などが頭痛を誘発することがあります。

【群発頭痛になりやすい人】

20~30代の働き盛りの男性に多く見られる。

【群発頭痛の痛み方】

- 片側の目の奥がえぐられるような激しい痛みが1~2カ月集中して毎日のように起こる(真夜中が多い)。

- 激痛でじっとしていられない。

- 頭痛にはしばしば目の充血や涙、鼻水を伴う。

- 吐き気や嘔吐はあまりない。

頭痛を放置しておくと「脳過敏症候群」に進行してしまうことも

上記のような慢性頭痛の痛みを放置したり、鎮痛剤で抑えたりするだけで、その水面下にある脳の興奮状態を放置していると、脳が過敏になって、ちょっとした刺激でも頭痛が起きやすくなると共に、脳の働きに混乱が生じ、耳鳴りやめまい、抑うつ感など様々な不快症状も起きやすくなります。こうした脳の異常な興奮による様々な不快症状の総称は「脳過敏症候群」という新病態として認知されつつあります。専門の病院で脳波の検査を受け、治療を行う必要があります。

頭痛の対策

片頭痛は、冷やして安静を保つ

片頭痛は体を動かすと痛みが助長されるので、安静を保つのが基本です。また、光や音、においなどの刺激をなるべく避けるようにします。できれば暗くした静かな部屋で、頭を高くして横になりましょう。その上で、こめかみのあたりを冷やすと、痛みの緩和に一定の効果があります。

また、痛み始めに血管を収縮させる作用のあるカフェインを含んだ抹茶、紅茶、コーヒーなどを摂ると、痛みが和らぐことがあります。

緊張型頭痛は、温めて血行をよくする

緊張型頭痛は体を温めて血行をよくし、リラックスすることで痛みが和らぎます。後頭部や首、肩に蒸しタオルやカイロを当てて温めたり、ストレッチや運動をしたり、マッサージやツボ押しなどを行って筋肉のこりをほぐしましょう。38~40℃くらいのぬるめの湯にゆっくり浸かる入浴も効果的です。

群発頭痛は、専門的治療を受ける

群発頭痛は市販の頭痛薬では痛みを抑えることができません。頭痛外来や神経内科、脳神経外科を受診し、専門医の治療を受けるようにしましょう。現在、群発頭痛に対してはトリプタン製剤の処方と酸素吸入が行われています。

発作のある時期には、飲酒、喫煙は控えてください。

頭痛薬を使用する

緊張型頭痛や片頭痛でも痛みが比較的軽い場合は、市販の頭痛薬(解熱鎮痛剤)での対処も有効です。頭痛薬は痛みのもととなる物質がつくられないようにしたり、痛みの情報が脳に伝わるのを抑えたりして症状を緩和します。

ただし、頭痛薬を頻繁にのむ生活を続けていると、脳が痛みに敏感になって頭痛の回数が増え、薬が効きにくくなってしまうケースがあります。月に15日以上頭痛薬をのんでいる場合は「薬物乱用頭痛」と診断されます。こうした状態に陥らないためにも、用法・用量を守ることが大切です。

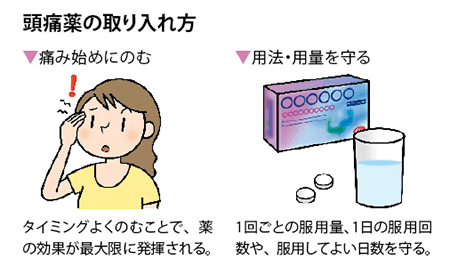

頭痛薬を上手に使用するポイントは次の通りです。

- 頭痛薬使用のポイント①:早めにのむ

頭痛薬はのむタイミングが大切。痛みの原因物質が大量に分泌されて痛みが強くなってからでは効きにくいため、痛み始めたら早めに服用する。

- 頭痛薬使用のポイント②:用法・用量を守る

パッケージや添付文書に記された服用量、回数や使用上の注意を守る。頭痛薬は胃に刺激を与える場合があるので、何か食べた後に、たっぷりの水またはぬるま湯でのむ。

頭痛の専門医を受診する

市販の頭痛薬を使用しても痛みが治まらない人や、服薬回数が月10日を超える人は、いったん使用を中止し、頭痛外来や神経内科、脳神経外科など専門医を受診しましょう。片頭痛の場合、トリプタン製剤などの有効な治療薬や予防薬があります。

経験したことのないような激しい頭痛や、手足の麻痺(まひ)やしびれ、言語や視覚、平衡感覚の異常などの症状がある場合は、クモ膜下(まくか)出血や脳腫瘍(しゅよう)など重篤な病気の可能性もあるので、速やかに医療機関を受診してください。

頭痛の予防法

慢性頭痛に共通した予防は、規則正しい生活を送ること

寝不足や寝過ぎは頭痛の原因となります。特に休日の寝だめや二度寝は、片頭痛を招きやすいので要注意です。また、空腹で血糖値が下がった時にも頭痛が起こりやすくなります。バランスのよい3度の食事をきちんと摂り、生活リズムを整えることが大切です。

ブルーライトを避けよう

パソコンやスマートフォンの画面から発せられるブルーライトは脳を強く刺激し、片頭痛の引き金となります。特にスマートフォンはうつむいた姿勢で目を酷使するため緊張型頭痛にもなりやすく、頭痛に悩んでいる人は注意が必要です。パソコンやスマートフォンの使用頻度や使用時間を減らし、ディスプレイの明るさを暗く調節するなどの対策をとりましょう。パソコンを使用する際は、ブルーライトカットの眼鏡もおすすめです。

頭痛を誘発する食べ物を控えて片頭痛を予防!

体によいとして知られるポリフェノールは、血管を拡張させて片頭痛を誘発したり、症状を悪化させたりすることがあります。そのほかにも、片頭痛を招きやすい食べ物がいくつか知られています。頭痛が起こりやすい時期には次の食品の摂取を控えるようにしましょう。

- 片頭痛を誘発する食べ物

・ポリフェノールを多く含む物・・・赤ワイン、チョコレート、オリーブ油など

・亜硝酸(あしょうさん)ナトリウムを多く含む物・・・ハム、サラミ、ソーセージなど

・グルタミン酸を多く含む物・・・うま味調味料を使った料理、ファストフードなど

・チラミンを多く含む物・・・チーズ、柑橘(かんきつ)類など

一方で、頭痛予防のために積極的に摂りたいのが、ビタミンB2、マグネシウムやカルシウム。これらの栄養素は、脳の血管を安定させたり、脳の興奮を和らげたりする作用があります。

- 頭痛予防に有効な食べ物

・ビタミンB2を多く含む物・・・卵、牛乳、納豆、レバー、ウナギ

・マグネシウムを多く含む物・・・ごま、大豆、ひじきなどの海藻類、玄米、アーモンド、魚介類

・カルシウムを多く含む物・・・牛乳、乳製品、小魚

緊張型頭痛の予防には、運動が効果的

デスクワークや運転などで長時間座りっぱなしになりがちな人は、こまめに休息を入れ、ストレッチや体操で筋肉をほぐすように努めましょう。ウォーキングなどの軽い運動の習慣化も、血行促進、気分転換に役立ち、頭痛予防に有効です。

製品情報サイト

製品情報サイト