関節痛(膝の痛み)

全身の体重を支える膝の関節には、日々多くの負担がかかっています。そのため膝は、痛みを起こしやすい部位といえます。膝の関節痛の原因で最も多いのが、加齢や肥満に起因する「変形性膝関節症」。膝の関節軟骨がすり減るなどして膝に痛みが起こり、放置すると歩けなくなることもある疾患で、膝の痛みを訴える人の約9割に発症し、推定患者数は2500万人ともいわれています。主に40代以降の女性に多く見られますが、筋肉の老化が始まる30代から発症する場合もあります。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

関節痛(膝の痛み)について知る

関節痛(膝の痛み)の原因

関節痛の主な原因は関節軟骨や筋肉の老化

大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)をつなぐ膝関節は、全身の体重を支えるため、日々多くの負荷や衝撃を受けています。こうした負荷を和らげるため、骨の先端は、骨が受ける衝撃を吸収したり、膝の動きをスムーズにしたりする働きをもつ「関節軟骨」に覆われています。大腿骨と脛骨の間にある三日月形の軟骨「半月板」も、骨同士が直接ぶつかり合わないよう、クッション材の役割を担っています。関節痛の原因で最も多い変形性膝関節症は、次のような原因により、関節軟骨や半月板が傷むことで起こります。

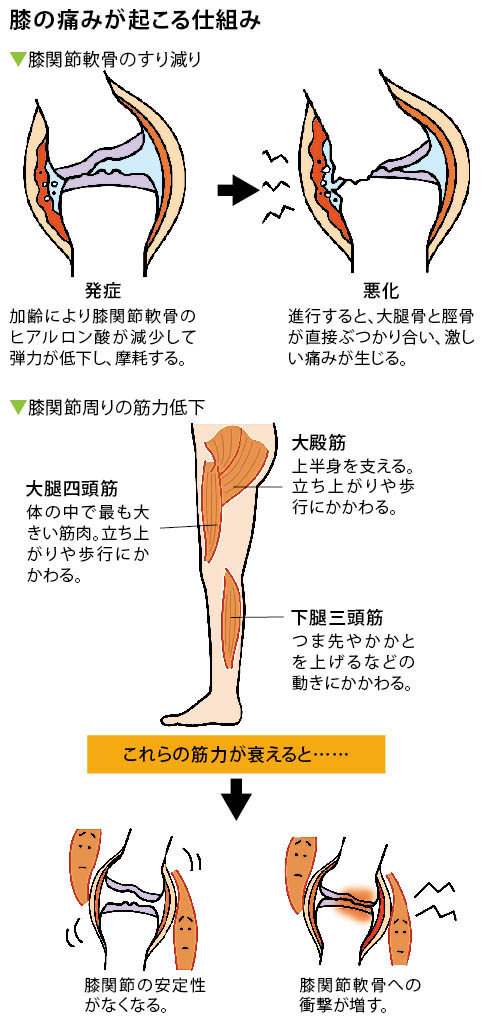

- 関節痛の原因①:膝関節軟骨のすり減り

関節軟骨の75%は水分で、主にヒアルロン酸によって弾力が保たれている。加齢によりヒアルロン酸が減少すると、関節軟骨が摩耗し、やがては大腿骨と脛骨がぶつかるようになって激しい痛みが生じる。また、すり減った関節軟骨や半月板の破片が、滑膜を刺激して炎症を起こしたりすることでも痛みが生じる。

- 関節痛の原因②:膝関節周りの筋力低下

主に中高年に多く見られますが、下肢の筋肉が衰え始める30代から発症する場合もあります。筋力が落ちると膝の周囲が不安定になり、関節軟骨への衝撃が増し、痛みが生じます。変形性膝関節症は30代から注意が必要と捉えておこう。

「肥満」「O脚」「運動不足」も関節痛(変形性膝関節症)を引き起しやすい

関節痛(変形性膝関節症)になりやすい人の特徴は、加齢の他に、次のようなことが挙げられます。

- 関節痛の原因③:膝に負担をかける「肥満」や「O脚」

体重が増えると膝への負担が増したり、O脚で膝の内側に体重が集中したりすると、膝関節軟骨がすり減りやすくなる。日本人の多くがO脚傾向にある。

- 関節痛の原因④:運動不足

膝関節を支える下肢の筋肉が衰えると、膝が不安定になり、関節軟骨への衝撃が強まる。

この他、半月板を損傷した状態でスポーツを続けると、半月板の破片などが膝関節軟骨を摩耗させるため注意が必要です。スポーツ中などに強い衝撃を受けた後、膝に痛みや引っかかりを感じた時は半月板損傷の可能性も。医療機関を受診して治療しましょう。

関節痛(膝の痛み)の症状

関節痛は「時々膝が痛む」から始まり、数十年かけて進行する

変形性膝関節症は、関節軟骨に傷がつくことで症状が現れ始め、数十年かけて次のように進行します。

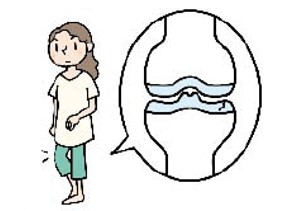

(1)関節軟骨に傷がつく(前期)

ぶつけたわけでもないのに、時々痛み、しばらくすると治まる。

(2)関節軟骨がすり減り始める(初期)

階段の上り下りや、いすから立ち上がる時など、動き始めに痛みを感じるが、しばらく休むと治まる。

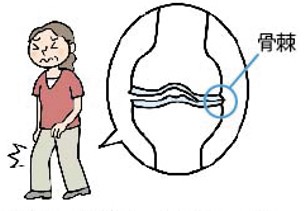

(3)関節軟骨が変形する(進行期)

歩くだけでも痛む。安静にしても痛みが治まらない。膝の周辺がはれて、ほてりを感じる。

(4)関節軟骨が完全にすり減る(末期)

歩く時に杖や手すりが必要になる。

症状の現れ方には個人差があるので、関節軟骨のすり減りだけが関節の痛みの原因とはいえません。とはいえ、膝のこわばりやだるさ、痛みを感じたら、放置したり我慢したりせず、早い段階で治療を始めることが大切です。

膝関節軟骨のすり減りと自覚症状

①関節軟骨に傷がつく

ぶつけたわけでもないのに、 時々 痛み しばらくすると治まる。

②関節軟骨がすり減り始める

階段の上り下りや、 いすから立ち上がる 時など、 特定の動きで痛みを感じる。

③関節軟骨が変形する

歩くだけでも痛む。 安静にしても 痛みが治まらない。

④関節軟骨が完全にすり減る

歩く時に杖や手すりが必要になる。

※痛みの現れ方には個人差があります。

関節痛(膝の痛み)の対策

関節痛は違和感を覚えた時点で整形外科を受診

関節軟骨には血管がなく、血液によって栄養分が運ばれていないため、一度すり減ると元には戻りません。しかし早めに治療を行えば、9割の症状が改善され、治療をしない場合とでは10年の膝に大きな差が現れます。膝にきしみなどが現れた段階(前期)で、受診をしましょう。以下チェック表のような症状が現れる場合は、早急な受診が必要です。

関節痛に関するチェック表

□動いていない時でも痛む

□就寝中にも痛み、目が覚める

□歩行時に膝が揺れて歩きにくい

□膝に水がたまる

※該当する項目があれば、変形性膝関節症が中等度まで進行している可能性があります。早急に受診しましょう。

医療機関ではレントゲンなどで検査をした上で、ヒアルロン酸の注射や消炎鎮痛剤を処方し、関節の痛みを取り除く治療を行います。関節の痛みが続くと、運動不足から膝を支える筋力が低下し、余計に痛みが増すという悪循環にも陥りがちです。そのため、消炎鎮痛剤で痛みを緩和し、急性の強い痛みがなければ筋力の低下を防ぐ「運動療法」や「食事療法」、体重の適正化などの指導を行います。

急性の関節痛は湿布などで冷やす、慢性の関節痛は温めるのが原則

- 急性期はアイシング⇒湿布

急性の痛みに対しては、炎症を鎮めるために患部を冷やす。

アイシングの方法は、ビニール袋に氷水を入れ、タオルなどでくるんで痛みのある部分に当てる。15分冷やし、15分休憩を2~3回繰り返す。

アイシングを行った後に、鎮痛・消炎効果のある湿布を痛みのある部分に塗布。急性期に温湿布は用いないこと。

- 慢性期は湯船などで温める

変形性膝関節症の特徴である慢性の痛みに対しては、血行を促し、筋肉をほぐすために、温めることが原則。入浴の際は、シャワーで済ませず湯船に浸かるとよい。

膝への負担を最小限に抑える工夫で、痛みを和らげる

変形性膝関節症は、関節軟骨がすり減り始める初期の段階では、長時間膝を動かさないでいると、関節周りの筋肉が硬直し、動き始めに痛みを感じることがあります。いすから立ち上がる時や起床時などは、膝を数回動かしてから、ゆっくりと動き始めましょう。また長時間乗り物に乗る時などは、時々膝を動かすようにしましょう。

変形性膝関節症の初期は、膝を動かすことも関節痛対策になる

日常生活の中で、膝には大きな負担がかかっています。痛みがある時は、次のような工夫をすると、痛みを和らげることができます。

- 手すり、サポーター、杖などを使う

階段の昇降時、特に下りる時には手すりを使い、立ち上がる時は机に手をつくのも有効。歩行中、膝にぐらつきを感じる時にはサポーターを使い、膝を適度に圧迫して安定させる。歩行中に痛みがある時には杖を使って。

- 洋式の生活スタイルに移行する

正座を避け、いすを使用。また、和式トイレは洋式に、布団はベッドに換えるなどの工夫も。

関節痛(膝の痛み)の予防・改善法

関節痛の予防・改善に、太ももを鍛える体操や膝のストレッチがおすすめ

膝の痛み予防・改善のためには、膝を支えている太ももの筋肉(大腿四頭筋)を鍛えること、膝関節の周りの筋肉をほぐしてスムーズに動くようにすることが大切です。膝が痛いからといって膝関節を動かさないでいると、次第に動かせる範囲が狭くなり、曲げ伸ばしが困難になるだけでなく、膝を動かす大腿四頭筋も衰えていきます。無理のない範囲で、できるだけ膝を動かすようにしましょう。

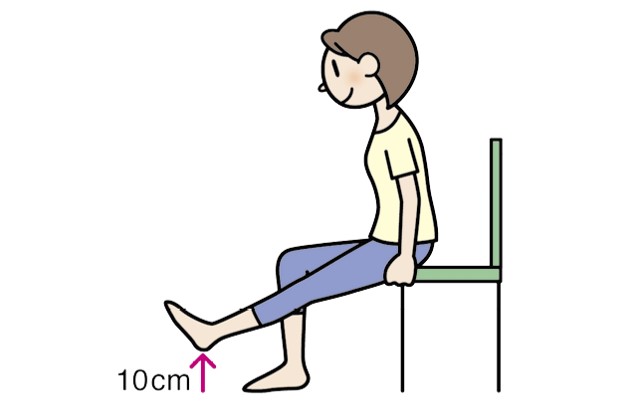

- 太ももの筋肉を鍛える体操(片脚20回×1日3セット)

①いすの縁につかまり、浅く腰かける。

②左膝を伸ばして、かかとを10cm持ち上げて5秒間キープ。反対側も同様に行う。

- 膝の曲げ伸ばしストレッチ(片脚各15~30秒×3回)

①いすに浅く腰かけ片脚を伸ばす。膝の少し上に両手を置き、ゆっくり押して膝を伸ばす。この時、背中を伸ばし足先を上に反らして行う。反対の脚も同様に行う。

②床に座り、片方の足首に両手を添えて、お尻の方にゆっくりと引き寄せる。反対の脚も同様に行う。

バランスのよい食事で筋肉を強化する

適度な運動と併せて、バランスのとれた食事を摂ることが大切です。肥満を気にして肉類を控える人がいますが、筋肉をつくるためにタンパク質は必須の栄養素。豆腐や納豆などの大豆製品、卵、魚、鶏のささみ肉など、低脂肪・高タンパクの物を選ぶとよいでしょう。

その他、骨を丈夫にするカルシムやビタミンCも積極的に摂るようにしましょう。

膝を使った後はアイシング

また、急性期ではなくても、運動した後や買い物などで歩いた後など、膝を使った直後は、急性期と同じように膝に炎症が起こりやすくなります。自分では痛みやほてりを感じていなくても、アイシング、湿布によるケアを行うことをおすすめします。

体重を増やさないようにする

関節への負担を軽減する「減量」も予防・改善に有効です。体重が1kg増えただけでも、歩行時は2~3kg、階段の昇降時は4~5kgの負担が増えるといわれています。まずは暴飲暴食を避けて、バランスの良い食事、適度な運動を心がけましょう。自己流の食事制限を行うと筋力をつくる栄養素が不足し、筋肉が落ちて痛みの悪化につながることもあるので、ご注意を。

お役立ちコラム

40代以降の女性は関節痛に特に注意!

変形性膝関節症は女性に多く見られます。40歳を過ぎた辺りから増え始め、70代では7割の女性が発症するといわれています。そのため女性は、他人事と思わず、自分も変形性膝関節症になる可能性があると認識し、予防に努めましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト