体臭

体臭は、汗が引き金となってにおいが発生します。体臭には個人差があり、体質や生活習慣の影響によっても体臭が強くなることがあります。時には周りの人を不快にさせてしまうこともありますが、体臭はケアをすれば、ある程度は抑えることができます。体臭の発生原因、対策と予防のポイントを押さえておきましょう。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

体臭について知る

体臭の原因

体臭は、汗をかくと皮膚に常在する細菌が活発化するのが一因

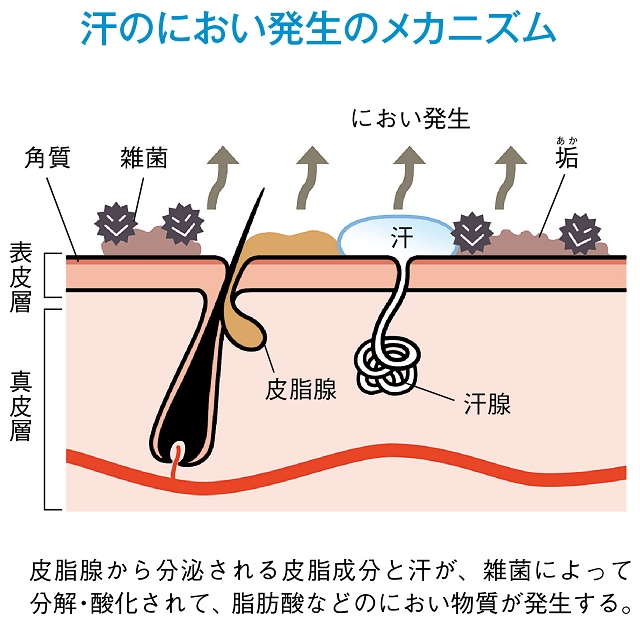

汗の成分の99%は水分で、もともとにおいはありません。体臭を生み出すのは汗そのものではなく、皮膚にすみついている雑菌(皮膚常在菌)です。皮膚には、表面1cm2当たりに20〜30種類、数十万個の細菌が存在するといわれ、肌を乾燥や病気などから守っています。

これらの皮膚常在菌は、皮脂や角質に汗が混ざった物を栄養源として増殖します。その際に発生する、脂肪酸などのにおい物質が「汗のにおい」、つまり、体臭の正体となります。

汗によって発生する「体臭」には、次のようなものが挙げられます。

- 汗によって発生する体臭①:足のにおい

足独特のにおいの原因は、多量にかく汗と、角質、靴にある。足の裏には背中や胸に比べて5〜10倍の汗腺があり、1日にコップ1杯ほどの汗をかく。さらに足の裏は、体で最も角質が厚い部分のため、靴下や靴で密封された中で汗が蒸発せずにこもると、角質がはがれ落ち、それを栄養分として雑菌が繁殖。足のにおいが発生する。

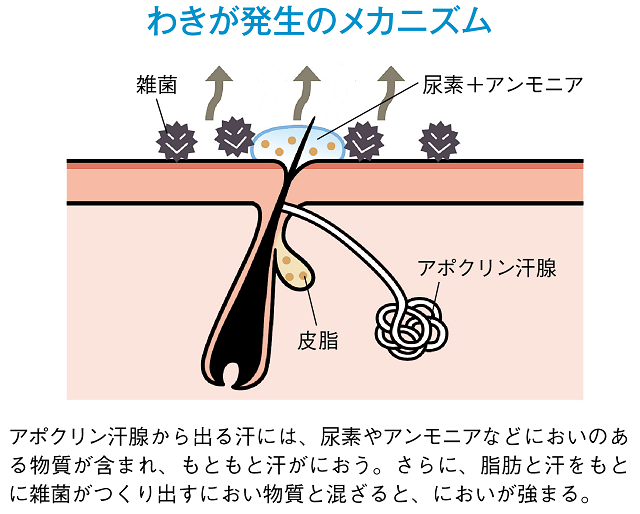

- 汗によって発生する体臭②:わきが

わきがは一般の汗とは異なり、汗自体がにおう。わきの下など限られた箇所にある「アポクリン汗腺」から出る汗がもとになっており、これには尿素やアンモニアなどが含まれるため。さらに細菌によって分解された脂肪酸などの物質と混ざることで、強い体臭「わきが臭」となる。アクポリン汗腺は誰にでもあるが、わきがのにおいに悩む人は、その数が多く、サイズも大きいといわれている。

現在、短時間の手術で完全に汗とにおいを抑えることが可能になっている。

体臭には加齢によって発生する「加齢臭」も

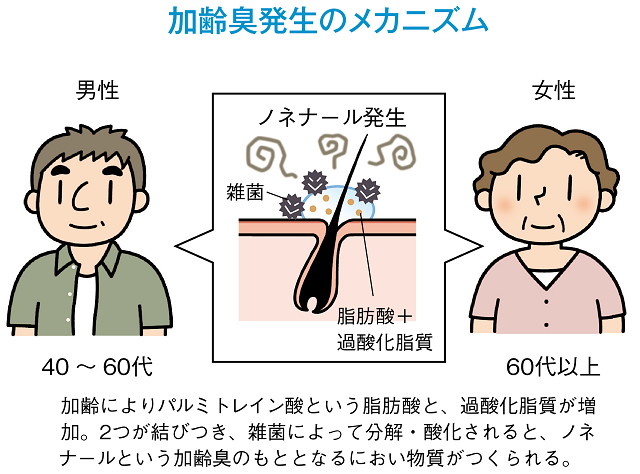

年齢を重ねると、体臭が気になる方も多くなるのではないでしょうか?皮膚の潤いを保つ役割をもつ皮脂の中に、パルミトレイン酸という脂肪酸と、過酸化脂質という物質が増加します。この2つが結びつき分解・酸化されると「ノネナール」というにおい物質が発生。これがいわゆる「加齢臭」のもとです。

加齢臭は男性特有のものと思われがちですが、女性も同様に発生します。男性は40〜60代、女性は更年期後の60代以降に強くなる傾向があります。

また加齢臭は、皮膚表面だけでなく、毛穴から出ることもあります。年齢と共に腸の機能が低下すると、老廃物としてにおい成分が多く生成されます。通常は肝臓で無臭化されますが、肝臓の機能も低下すると、血液と共に体内のにおい成分が全身を巡ります。これが毛穴から出ると、体臭となるのです。

乱れた生活習慣は体臭を強めてしまう

乱れた食生活、運動不足、過剰なストレスなどの生活習慣は、体臭を強める原因となります。肉を中心とした食生活や運動不足は、においのもとになる皮脂を増やし、ストレスは過酸化脂質をつくる活性酸素を増加させます。これらが増せば増すほど、体臭は強くなるのです。

若年者でも体臭が強くなった場合は、生活習慣病のリスクが高まっているとも考えられますから、生活を振り返ってみてください。

体臭の対策

皮膚を清潔に保って体臭対策

体臭には汗と皮脂、雑菌が大きく関係しています。これらの過剰な分泌や増殖を抑えることは体臭の予防のために大切です。朝、出かける前にシャワーを浴び、体臭、汗臭を防ぐ効果のある薬用石けんなどで体を洗って雑菌の繁殖を防ぎ、皮膚を清潔に保ちましょう。制汗剤もおすすめです。ただし制汗剤は、汗腺をふさぐことで汗の量を減らすため、広範囲の汗腺をふさがないよう、部分的に、短時間、利用するようにしましょう。

体臭対策は、汗をこまめに拭き取ることから

汗がにおいを発生させるまでは約1時間。それまでに濡れタオルや汗拭きシートなどで、汗の成分や雑菌、皮脂汚れを取り除きましょう。また、衣類に汗が染みると雑菌が繁殖しやすくなるので、わき汗パッドや、消臭作用のある衣類などを上手に活用するようにしましょう。

体臭の予防

汗腺の機能を高めて「よい汗」をかこう

サラサラした「よい汗」は蒸発しやすく、皮膚を弱酸性に保ち、雑菌の繁殖を抑えるのでにおいが発生しにくくなります。こうしたよい汗をかくには、しっかり汗をかいて汗腺の機能を高めることが大切です。汗腺の機能を高める方法としては、運動で汗をかくことと、湯船に浸かりしっかりと発汗することです。よい汗をかくための入浴法は次の通りです。毎日運動をして汗をかくことができなくても、この入浴法を実践することで簡単に汗腺を鍛えることができます。3週間続けると、汗腺として働いていなかった「休眠汗腺」の30%が目覚め、汗腺の機能が高まります。

体臭を防ぐ、よい汗のための発汗入浴法

1 熱めの湯で手足浴

43〜44℃の熱めの湯に、ひじ先とひざ下を10〜15分ほど浸ける。手足に多くある「休眠汗腺」を集中的に温める。

2 ぬるま湯で半身浴または全身浴

湯を足し、36℃ほどのぬるめの湯に10〜15分ほど浸かる。熱めの湯で高まった交感神経を鎮める。

3 風呂上がりに汗を自然に蒸発させる

体温調節のための汗をきちんと出し、汗が自然に蒸発するまで待つ。生姜ドリンクなどで水分補給するのもよい。

加齢の体臭「加齢臭」を防ぐには生活習慣の見直しを

「加齢臭」や生活習慣の乱れによって起こる体臭を防ぐポイントは2つです。

1つは、活性酸素による皮脂の酸化を防ぐこと。ストレスをためず、脂質の多い食事に注意し、規則正しい生活を送るようにすることで体臭を防ぐことができます。野菜や果物に含まれるβ-カロテンやビタミンC・E、緑茶、大豆、玉ねぎなどに含まれるポリフェノールやコエンザイムQ10など、抗酸化作用のある栄養素を積極的に摂ることも大切です。

もう1つが、腸内環境を整えることです。腸内から悪臭が発生しないよう、老廃物をためず、食物繊維や乳酸菌を多く摂るようにしましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト