おむつかぶれ

おむつかぶれは「おむつ皮膚炎」ともいい、おむつそのものと、おむつ内部の排泄物による接触皮膚炎を指します。また広い意味では、おむつをしている部位に現れるカンジダ症、あせも(汗疹)、乳児脂漏性(しろうせい)皮膚炎など、あらゆる皮膚炎を総称することもあります。

おむつを着用している平均2年6カ月の間に、誰もがたいてい一度は経験するほど身近な皮膚炎で、軽度な場合は市販薬でも治すことができます。おむつかぶれの原因、症状、治し方を知り、予防に努めましょう。

1983年滋賀医科大学卒業後、横浜市立大学皮膚科講師を経て、94年神奈川県立こども医療センター皮膚科医長、2002年より同皮膚科部長を経て24年より非常勤医師。横浜市立大学皮膚科臨床教授、ナビタスクリニック川崎勤務医を兼務。日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、日本小児皮膚科学会運営委員、同学校保健委員会委員、日本臨床皮膚科医会会員、日本皮膚免疫アレルギー学会会員。特に血管腫、母斑をはじめとする先天性皮膚疾患及びアトピー性皮膚炎が専門。

おむつかぶれについて知る

おむつかぶれの原因

おむつの中は高温多湿で、尿、便、汗などによる刺激と、おむつで擦れたりお尻拭きで拭いたりする摩擦が絶えないため、常にかぶれやすい状態です。おむつかぶれは、次のような3つの原因が重なって引き起こされます。

(1)高温多湿のおむつの中で肌がふやけ、バリア機能が低下する

紙おむつは、尿や便が漏れないように防水シートで覆われており、内部は常に高温多湿の環境です。赤ちゃんの肌は薄く、バリア機能(細菌などの異物の侵入を防ぎ、体内の水分を保持する肌の機能)が未熟な上に、高温多湿によって肌がふやけてしまうことで、バリア機能が失われやすくなっています。

(2)おむつ、お尻拭きとの摩擦による「物理的刺激」

肌とおむつの間には絶えず摩擦が起きており、さらにお尻拭きなどで拭く摩擦も加わります。ふやけた肌は傷つきやすく、これらの物理的刺激によってバリア機能が弱まってしまいます。

(3)便の中の酵素や尿、汗などによる「化学的刺激」

尿や便の水分によって肌がふやけたところに、便に含まれる未消化の酵素や、尿に含まれるアンモニアなどが刺激となって、おむつかぶれを誘発します。

このような3つの原因が重なり、おむつかぶれが起こりやすくなります。なりやすい時期や、どのような時に起こりやすいかも知っておきましょう。

●新生児期ほど、おむつかぶれが起こりやすい

生まれたばかりの赤ちゃんの肌は薄いことと、水っぽい便が頻回に排便されること、便が腸内に滞在する時間が短いため、便と酵素が一緒に排出されやすいという特徴から、新生児ほどおむつかぶれが起こりやすくなります。成長するにつれてだんだん肌も強くなり、便も固まって排便の回数も減ってくるので、おむつかぶれが起こりにくくなっていきます。

●体調を崩して下痢をした時や、抗生剤をのんだ時に起こりやすい

赤ちゃんが体調を崩して下痢をすると、水分の多い未消化の便とともに、消化酵素や腸内の常在菌が多く排出されてしまいます。そのため、下痢や軟便の時におむつかぶれが起こりやすくなります。また、感染症などの治療で抗生剤をのむと、腸内の常在菌(いわゆる善玉菌)が殺菌されてしまい、代わりに少数派の常在菌である真菌(カビ)の一種のカンジダ菌が増殖して、カンジダ症になりやすくなります。体調不良後のおむつかぶれは短期間で悪化しやすいため、早めに受診しましょう。

<おむつかぶれが起きやすいのは、こんな時>

・新生児期…皮膚が薄く、水のような便が1日に何度も出る

・下痢をした時…軟便と一緒に消化酵素や腸内細菌が排出され、刺激となる

・抗生剤をのんだ時…腸内の善玉菌が殺菌され、真菌(カビ)が増殖しやすい

おむつかぶれの症状

おむつかぶれでは、次のような症状が見られます。

●赤みやブツブツ、ひどくなると皮膚がむけてしまうこともある

おむつかぶれは、肛門や外性器周囲の赤み、ブツブツした赤い丘疹(きゅうしん:皮膚の表面が小さく盛り上がった状態)から始まり、ひどくなると皮膚がむけた状態(びらん、潰瘍)になり、おむつ替えやお風呂の時に痛がって泣くこともあります。

●症状の範囲は便の状態による影響が大きい

便が軟らかかったり、水分量が多い下痢便だったりする場合、おむつに便が吸収されるよりも早く広がってしまうため、肛門周囲だけでなく広範囲がかぶれることがあります。

●ギャザーのある場所に、あせも(汗疹)ができやすい

ゴムのギャザーがついた紙おむつでは、太ももの付け根や股の内側、腰のギャザー部分にあせも(汗疹)が密集してできます。かゆみを伴うため赤ちゃんがかいてしまい、さらにひどくなってしまうこともあります。特に暑い時期におむつを長時間つけたままにすると、あせもになりやすくなります。

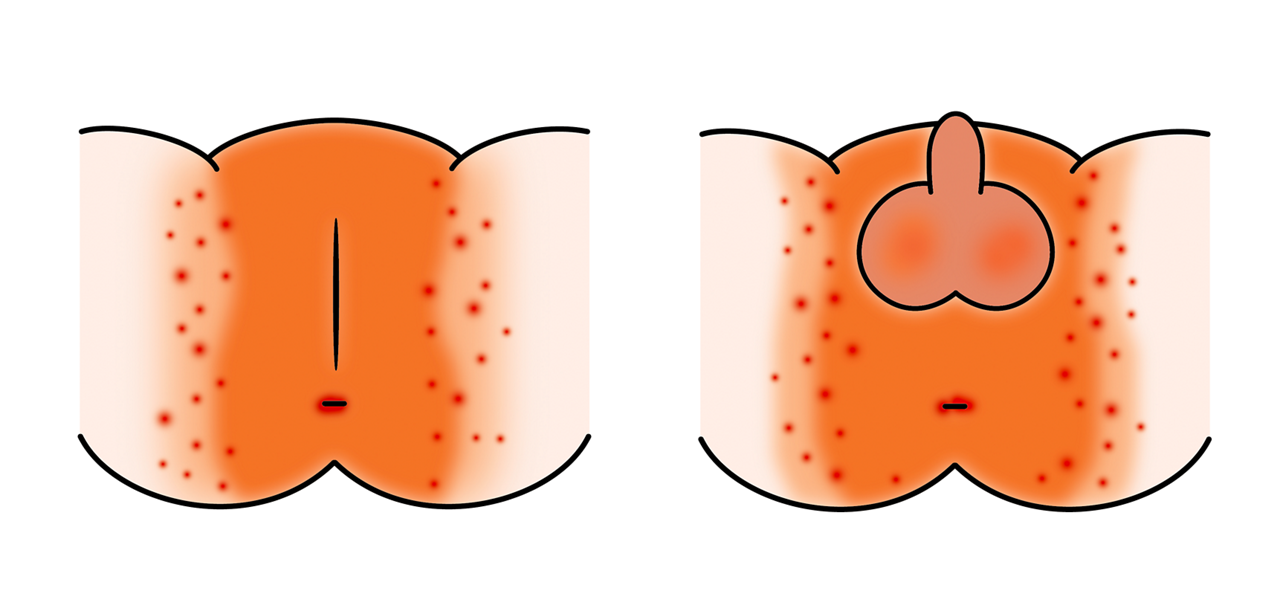

●おむつかぶれと、カンジダ症の症状の違い

体調を崩して下痢をしたり、抗生剤をのんだりすることで起こりやすいカンジダ症は、一般的なおむつかぶれとは治療薬が異なるため、間違った対処を行うとかえって悪化してしまいます。

症状の違いとして、おむつかぶれの場合は、おむつが当たる部分が湿疹になりますが、カンジダ症ではおむつが直接当たらないしわやひだの奥まで症状が広がります。また、カンジダ症は赤い部分と正常な皮膚との境界がはっきりしており、赤みの上にオブラート状の膜ができます。

ただし、保護者が2つの皮膚炎を見分けることは大変難しいので、おむつかぶれの薬を使用しても症状がよくならない場合は、カンジダ症を疑って受診しましょう。

<おむつかぶれの症状>

・おむつかぶれ…肛門や外性器の周りの赤み、ブツブツ(丘疹)

・あせも(汗疹)…おむつのギャザーの部分にできやすい

・カンジダ症…おむつが当たらないしわやひだの奥も赤く、発疹にオブラートのような膜ができる

おむつかぶれの治し方・対処法

おむつかぶれは市販薬でも対処できます。3日ほど使用して効果を感じるようなら続けて使ってもよいですが、3日ほど使用しても快方に向かわない場合は、カンジダ症である可能性もあるため、かかりつけの小児科か皮膚科を受診しましょう。おむつかぶれかカンジダ症かは、顕微鏡でカンジダ菌の有無を調べたりして診断します。

●おむつかぶれの治療薬と治し方

・軽度の場合

軽度のおむつかぶれは、非ステロイド系のクリームや軟膏タイプの治療薬で治療します。市販薬では、ワセリンや非ステロイド薬(ジフェンヒドラミン、ウフェナマート)などがあり、病院では、ワセリンや非ステロイド薬(ジメチルイソプロピルアズレン軟膏、酸化亜鉛)などが処方されます。

・びらんなど症状が強い場合

おむつかぶれの症状が強い場合は、ステロイド薬を短期間使用し、赤みが治まったら非ステロイド薬に切り替えます。ただし、医師の診断がないまま、市販のステロイド薬で対処するのはやめましょう。もしもカンジダ症だった場合、ステロイド薬で悪化してしまうことがあります。

・カンジダ症の場合

カンジダ症の場合は、外用の抗真菌薬を1~2週間塗り、カンジダ菌を消滅させます。カンジダ症は見た目が治っていても、治療が不十分だと再発してしまうこともあるので、医師に指示された通りに薬を塗り続けることが大切です。

●自宅でのセルフケア

・おむつ替えはこまめに

おむつの中が蒸れないようにこまめにチェックしましょう。濡れていたらすぐに取り替え、尿や便が長時間肌に触れないようにすることが大切です。

・時々お尻を空気にさらす

時々おむつをつけない時間をつくることで、蒸れやあせもを予防できます。おむつ替えの時はすぐに新しいおむつをつけず、しばらくおむつをつけない状態で、足を動かしたりして遊んであげながら、お尻を空気にさらして乾燥させる時間をつくりましょう。

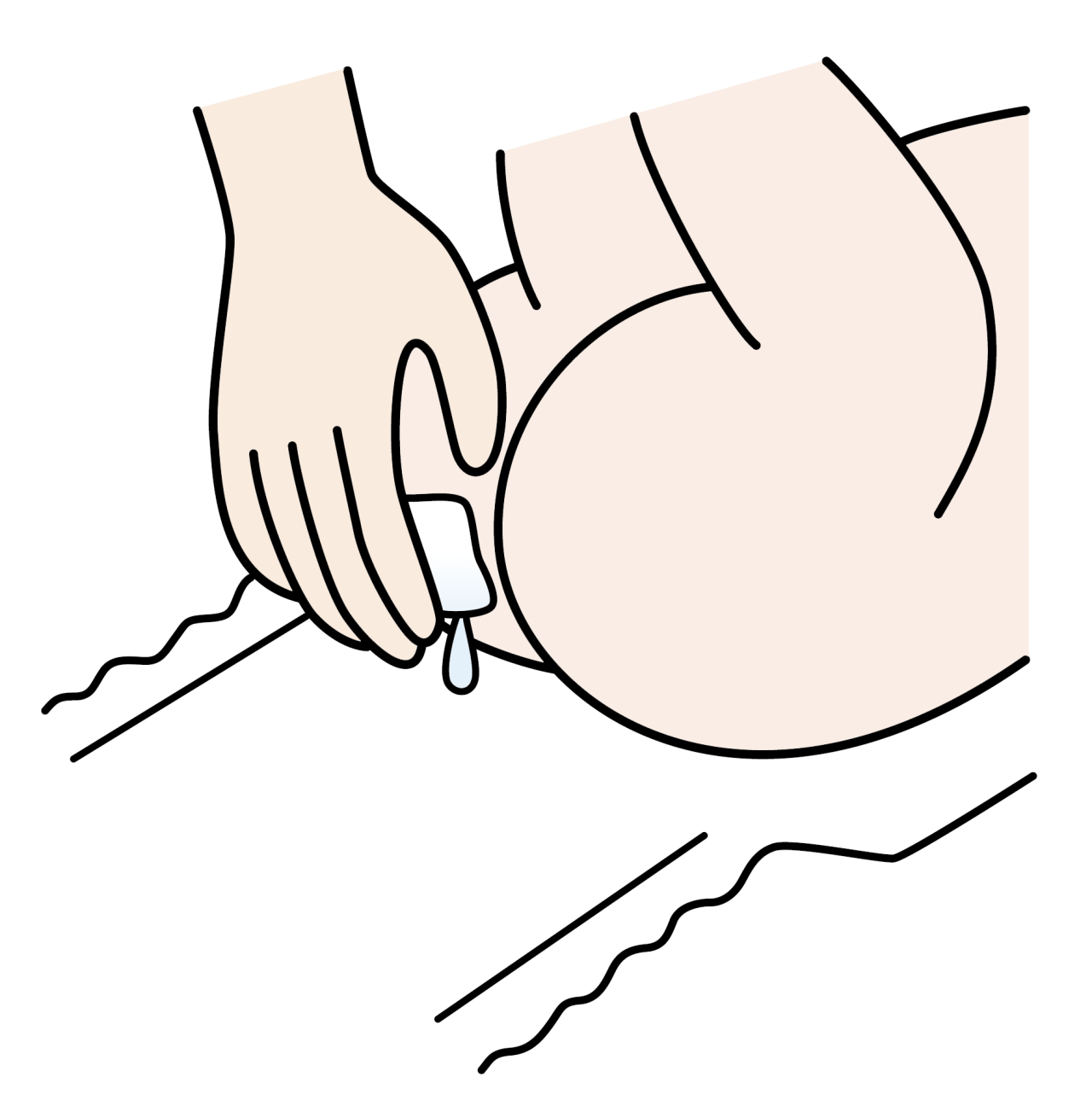

<お尻の汚れの取り方>

お尻の汚れは、こすり取らないようにしましょう。次のような方法がおすすめです。いずれの方法でも、最後に優しくタオルで押さえるようにして水分を取り、お尻が完全に乾いてからおむつをつけましょう。

・ぬるま湯で濡らしたティッシュなどで優しく拭き取る

汚れたお尻を拭く時は、乾いたペーパーや水気の少ないお尻拭きは刺激になるため使わず、ぬるま湯に浸し、水がしたたるほどに濡らしたティッシュか柔らかいガーゼ、またはオリーブ油に浸した柔らかいコットンなどで、こすらないように丁寧にそっと拭いましょう。こすり取ると皮膚を刺激してしまうため、優しく拭き取ることが大切です。

・座浴、シャワーを使って流す

できれば汚れたお尻は拭くよりも、ぬるま湯を入れた洗面器に座らせて、お尻を浸して洗ったり(座浴)、シャワーを使って流したりするのがよいでしょう。洗った後はタオルや柔らかいガーゼで、こすらずに水気を吸い取るようにして拭きます。ひだの奥まで拭き残しがないように気をつけましょう。

・霧吹きやシャワーボトルで流すのもよい

おむつ替えの度に座浴をするのが難しい場合は、霧吹きやシャワーボトルにぬるま湯を入れ、おむつ替えの時に開いた古いおむつの上で、さっと洗い流すのもおすすめです。すすぎの必要がないお尻洗浄剤などもあります。その後はタオルやガーゼで、優しく水気を吸い取るように拭きましょう。

おむつかぶれの予防法

おむつかぶれを予防するために意識したいことを知っておきましょう。

・おむつの選び方

おむつは通気性のよい物を選びましょう。最近では、通気性だけでなく、保湿剤が配合された肌に優しい物など、よりかぶれにくい工夫がされている物もあります。また、成長に合わせて適切におむつをサイズアップしていくことが大切です。きついおむつは蒸れやすいので避け、後ろ漏れをしない程度に、適度な余裕のあるサイズをつけるようにしましょう。

・おしり拭きの選び方

おしり拭きは、抗菌やアルコール含有の物などは避け、添加物がなるべく少ない物を選びましょう。摩擦をできるだけ避けることが大切なので、水分量が多い物がよいでしょう。

お尻拭きはお出かけ時の持ち歩きには便利ですが、自宅ではティッシュをたっぷりの水で濡らして使ったり、シャワーボトルを使ってぬるま湯をかけて流したりするなど、“こすり取る”のではなく、“洗い流す”方法を選び、なるべく肌の負担を減らすようにしましょう。

・石けんで洗うのは1日1回入浴の時に

おむつ替えの際の座浴では石けんを使う必要はなく、1日1回入浴の時に、よく泡立てた石けんで洗いましょう。摩擦を避けるために、柔らかいガーゼや手で優しく洗います。

・入浴後は、バリア機能を失わないために保湿を

入浴で清潔にした後は保湿剤で保湿、ワセリンなどで保護膜をつくると、おむつかぶれになりにくくなります。

・お出かけしている間に起こるおむつかぶれに注意

お出かけの時は、長時間おむつ替えができないことも多く、おむつかぶれが起こりやすくなります。赤ちゃんを連れてお出かけする際は、出先でもなるべくこまめにおむつを替えられるよう、余裕をもったスケジュールを立てましょう。また、出先でのおむつ替えでは、乾いたティッシュや水分の少ないお尻拭きを使うことも多いですが、小さなボトルに水を入れて持ち歩き、おむつの上でサッと洗い流したり、おむつ替えの数分の間だけでも、お尻を空気にさらしたりして乾かしてあげると予防になります。

おむつかぶれは、ちょっとした工夫で避けることができます。赤ちゃんのお肌を守るためにもぜひ参考にしてみてください。

製品情報サイト

製品情報サイト