りんご病(伝染性紅斑)

りんご病は、正式名称を「伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)」といい、「ほっぺがりんごのように赤くなる」という特徴的な見た目から「りんご病」と呼ばれています。主に幼児期から小学生頃の子どもを中心に流行する感染症で、見た目のインパクトが強いことから保護者の方は心配になるかもしれませんが、基本的には自然治癒する病気です。ただし、まれに合併症を引き起こすことがあるため、りんご病の疑いがある時は一度受診することが大切です。

また、りんご病は大人もかかることがあります。特に妊婦や血液疾患のある方が感染すると、胎児への影響や重症化するリスクがあるため、早めに受診して相談しましょう。

千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉大学医学部臨床教授。公認心理師。千葉大学医学部関連病院勤務を経て、1998年千葉大学医学研究院小児病態学教官。2005年外房こどもクリニック開業(千葉県いすみ市)を経て、08年医療法人社団嗣業の会理事長、23年より「図書室のなかのクリニック」をコンセプトにした、こどもとおとなのクリニック パウルームを東京都港区に開業。日本小児科学会専門医・指導医。日本感染症学会専門医・指導医・評議員。日本遠隔医療学会幹事。著書に『駆け抜けた17年』(幻冬舎)、『プライマリケアで診る小児感染症 7講』(中外医学社)、共著『最新感染症ガイド R-Book 2018-2021』(日本小児医事出版社)ほか多数。

りんご病(伝染性紅斑)について知る

りんご病(伝染性紅斑)の原因

りんご病(伝染性紅斑)は、「パルボウイルスB19」というウイルスが原因で起こる感染症です。感染経路には、感染者の咳やくしゃみの飛沫を吸い込んで感染する「飛沫感染」と、感染者の鼻水や唾液などが付着した物に触れた手で、自分の口や鼻、目などを触って感染する「接触感染」があります。

1~3週間ほどの比較的長い潜伏期間の後、特徴的な赤い発疹が現れます。それまでの期間は無症状の人も多いですが、中には発疹が出る1週間くらい前に、かぜによく似た症状が現れる人もいます。実は発疹が出る前の時期が最も感染力が強いため、かぜと勘違いしたり、無症状のうちに感染を広げたりするケースが多く、集団感染が起こりやすい感染症です。赤い発疹が出る頃には、感染力はほとんどなくなっています。

りんご病(伝染性紅斑)の症状

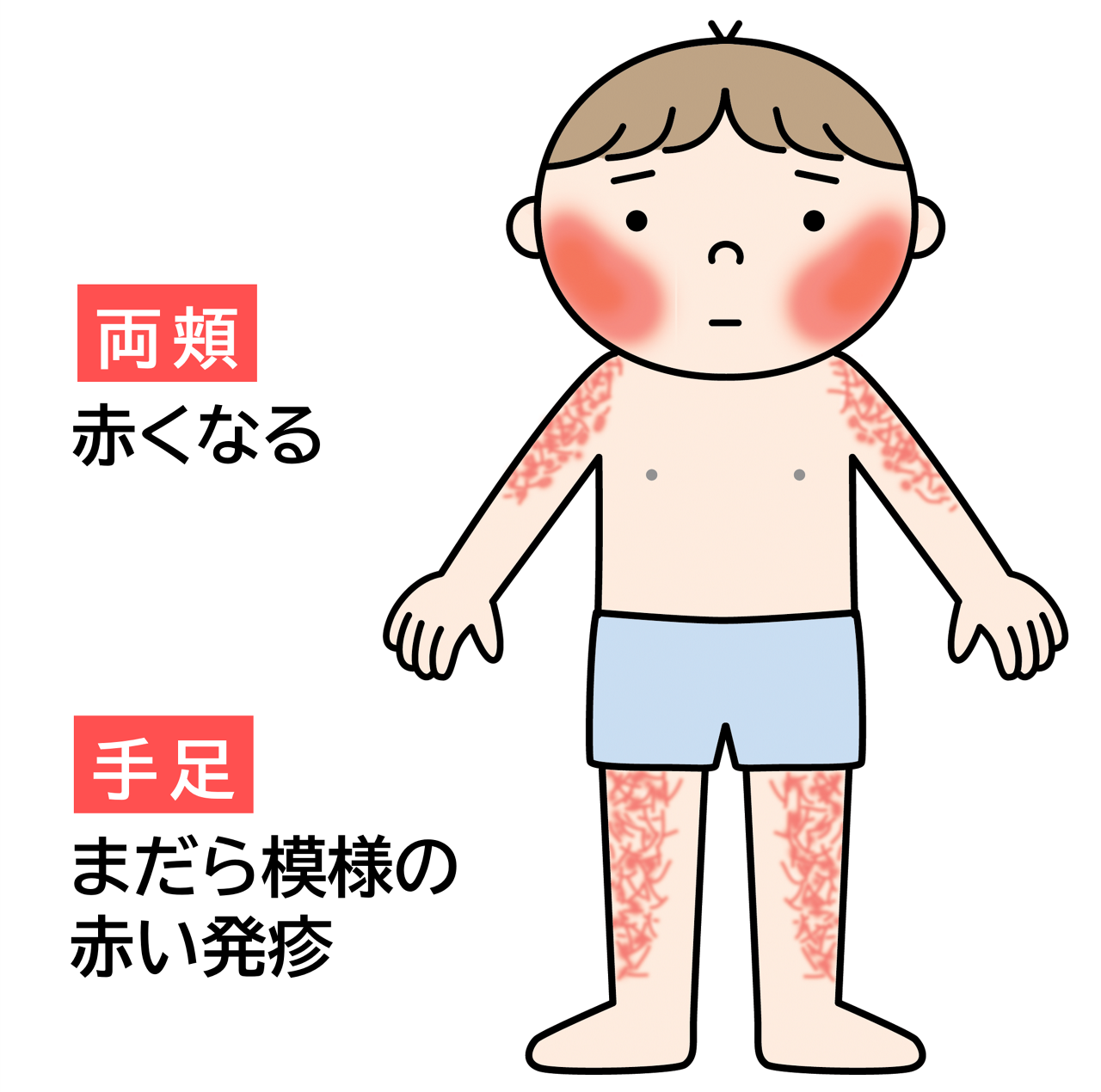

りんご病(伝染性紅斑)は、両頬と手足に特徴的な発疹ができる

りんご病の症状は、次のように変化していきます。

①初期は無症状、またはかぜに似た症状が出ることもある

赤い発疹が出るまでは、無症状で気づかない人も多いですが、発疹が出る1週間ほど前に、発熱(37℃程度の微熱)や倦怠感、のどの痛み、鼻水などのかぜ症状が現れる人もいます。

②両頬と手足に特徴的な赤い発疹ができる

まず両頬に斑点状の赤い発疹ができ、その後頬全体が、境界線のはっきりした少し盛り上がった赤い頬になります。1~2日ほどで、手足にもまだら模様(レース状の網目模様や波のような模様)の赤い発疹が現れます。発疹はかゆみや火照った感じを伴うことがあります。また、関節の痛みが出ることもあります。

発疹は1~2週間で自然に消えますが、活発に体を動かしたり、日光に長く当たった時などに、赤みが再び強くなったり長引くことがあります。

大人のりんご病(伝染性紅斑)は倦怠感が強く、関節リウマチに似た関節の腫れも

大人がりんご病に感染すると、全身のだるさ(倦怠感)が現れやすいのが特徴です。また、手足の指や関節にむくみや腫れが現れることが多く、その様子が「関節リウマチ」に似ていることから、関節リウマチを心配して受診に至るケースもあります。

他にも、大人のりんご病は、頬の赤みや手足の皮膚症状が目立つことは少なかったりするなど、子どものりんご病の症状とは少し違うこともあり、自分がりんご病だと気づかないケースもあります。

妊婦や血液疾患のある人がりんご病(伝染性紅斑)にかかると、重症化しやすい

妊娠中(特に28週未満)にりんご病に感染すると、約30%の確率(※)で胎児にも感染するといわれています。感染すると胎児が貧血を起こし、全身がむくんでしまう「胎児水腫(たいじすいしゅ)」という重篤な状態になることがあり、死産や流産の原因にもなります。そのため、妊婦は感染に十分な注意が必要です。

妊娠中に、周囲でりんご病が流行している時は、マスクや手洗いなどの感染症対策を徹底しましょう。また、きょうだいのお迎えなどで、集団感染しやすい保育園などに行くのはなるべく避けましょう。

血液疾患のある人や免疫不全の人も、りんご病にかかると急激な貧血を起こすなど重症化しやすく、妊婦と同様に感染を避けることが大切です。

※出典:『今日の小児診断指針 第17版』(医学書院)

りんご病(伝染性紅斑)の治療・対処法

一度は受診を。基本的には対症療法で様子を見ます

りんご病(伝染性紅斑)は、まれに合併症を起こすこともあるため、疑いがある場合は受診して診断を受けましょう。

特効薬やワクチンはなく自然に治る病気のため、基本はつらい症状を和らげる対症療法となります。発疹のかゆみにはかゆみ止め、関節痛には鎮痛薬などが処方される他、漢方薬が処方されることもあります。

登園・登校については、学校保健安全法上の出席停止期間はありません。頬に赤い発疹が出る頃には、感染力がほぼなくなっているため、本人の具合がよくなれば登園・登校できます。

家庭でできるセルフケア

りんご病にかかっても基本的には普段通りの生活ができます。ただし、発疹が出ている間は、熱いお風呂に長く入ると赤みが強くなって、長引いてしまうことがあります。また、体を活発に動かしたり、日光に長く当たった時にも、赤みがぶり返したり長引くことがあるので、発疹が目立たなくなるまでは、入浴は短めに済ませたり、あまり日光に当たらないように家の中で過ごしたりするとよいでしょう。

発疹はかゆみが出ることもありますが、かかないことが大切です。皮膚をかき壊してしまわないように、子どもの爪は短く切りましょう。

関節痛が強かったり、紫色や茶褐色の斑点が出たりした場合は再受診を

りんご病は、基本的には経過観察でよい病気ですが、まれに合併症を起こすことがあります。合併症には、強い関節痛、血小板の減少による出血や出血斑(しゅっけつはん:血管から漏れ出した血液が皮膚の下に現れて起きる紫色や赤褐色の斑点)、脳炎などがあります。

ひどい関節痛があったり、指で押しても色が消えない紫色や茶褐色の斑点(普通の発疹の場合は、指で押すと一時的に色が消える)が現れたりした場合は、再度受診しましょう。

りんご病(伝染性紅斑)の予防法

りんご病(伝染性紅斑)は、ワクチンもなく潜伏期間も長いため、感染拡大を止めるのが難しい感染症ですが、周囲でりんご病が流行している時は、マスクの着用、手洗い、うがいで飛沫感染と接触感染を防ぎましょう。

特に、妊婦や血液疾患、免疫不全の疾患がある人は、流行時は上記のような対策に加えて、なるべく人混みを避けるなど、注意して感染対策を行うようにしてください。

また、このような人がりんご病の患者と接触した場合は、早めにかかりつけ医(妊婦の場合は、かかりつけの産婦人科医)に相談し、情報を共有しておくことが大切です。

製品情報サイト

製品情報サイト