水ぼうそう(水痘)

水ぼうそう(水痘)は、全身に強いかゆみを伴う小さな水ぶくれ状の発疹ができる感染症です。原因は「水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)」で、感染力が非常に強いウイルスとして知られています。一度感染するとウイルスが体内に潜伏し、将来、帯状疱疹を起こす可能性があります。

2014年にワクチンの定期接種が始まって以降、水ぼうそうの発症数は減っていますが、ワクチンを受けていない子どもや大人がかかることがあり、時折、流行を見せることがあります。

千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉大学医学部臨床教授。公認心理師。千葉大学医学部関連病院勤務を経て、1998年千葉大学医学研究院小児病態学教官。2005年外房こどもクリニック開業(千葉県いすみ市)を経て、08年医療法人社団嗣業の会理事長、23年より「図書室のなかのクリニック」をコンセプトにした、こどもとおとなのクリニック パウルームを東京都港区に開業。日本小児科学会専門医・指導医。日本感染症学会専門医・指導医・評議員。日本遠隔医療学会幹事。著書に『駆け抜けた17年』(幻冬舎)、『プライマリケアで診る小児感染症 7講』(中外医学社)、共著『最新感染症ガイド R-Book 2018-2021』(日本小児医事出版社)ほか多数。

水ぼうそう(水痘)について知る

水ぼうそう(水痘)の原因

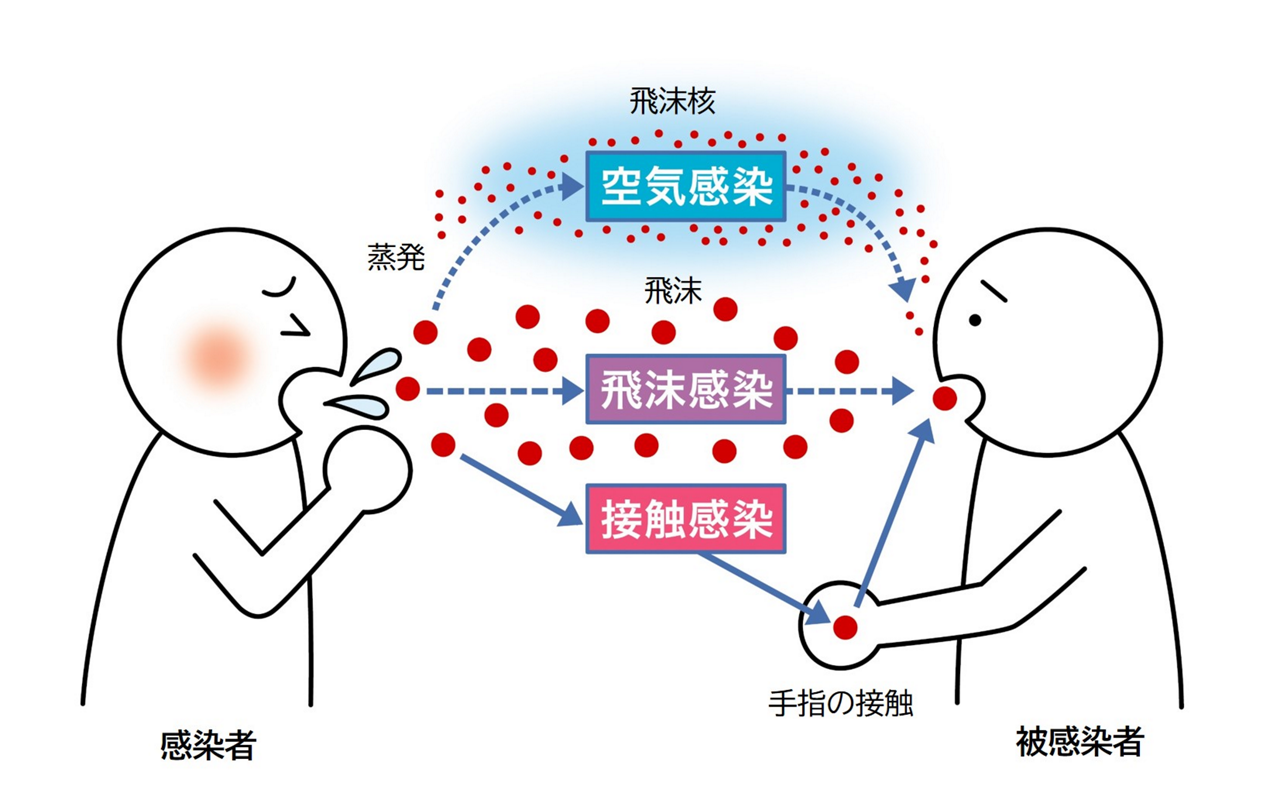

水ぼうそう(水痘)の原因は、水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)です。水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)は感染力が非常に強いことが特徴で、感染者の咳やくしゃみの飛沫を吸い込むことで感染する「飛沫感染」や、ウイルスが付着した手で口や鼻、目を触って感染する「接触感染」の他に、空気中を漂うウイルスからも感染する「空気感染」の経路もあります。

水ぼうそうには定期接種のワクチンがありますが、未接種の乳幼児が感染したり、接種後、時間が経った年長の子どもがかかったりすることがあります。また、昔かかったことのある大人が再度罹患したりする場合もあります。ワクチンを受けていたり、一度かかったりして既に免疫がある場合は、診断がつかないほどの軽症で済む場合も多いため、知らず知らずのうちに感染が広がっていることもあります。

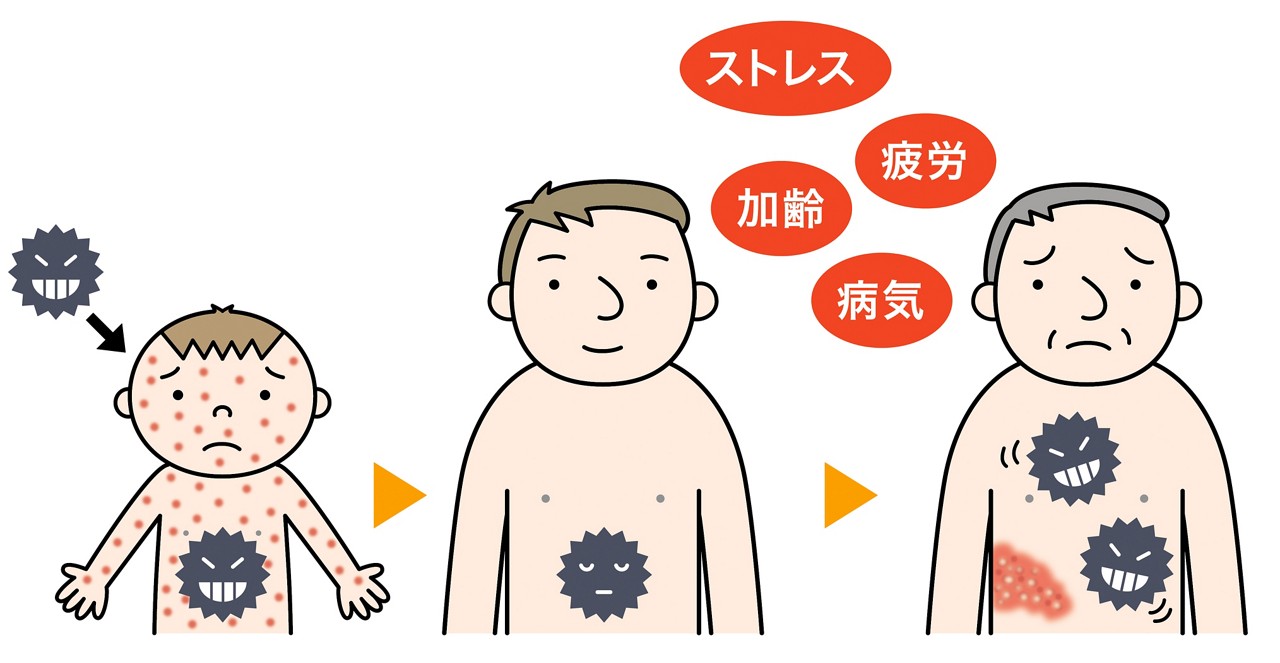

ウイルスは治癒後も体内に潜伏し、大人になってから「帯状疱疹」の原因に

水ぼうそうは、治癒した後も原因のウイルスである水痘帯状疱疹ウイルス(VZV)が体内に潜伏し続けます。そして、大人になってから体調を崩して免疫力が低下した時などに、神経に沿って激しい痛みを生じさせる「帯状疱疹」となって現れることがあります。帯状疱疹は、日本人の約3人に1人が80歳までに発症するといわれているほど発症の多い病気です。

水ぼうそう(水痘)の症状

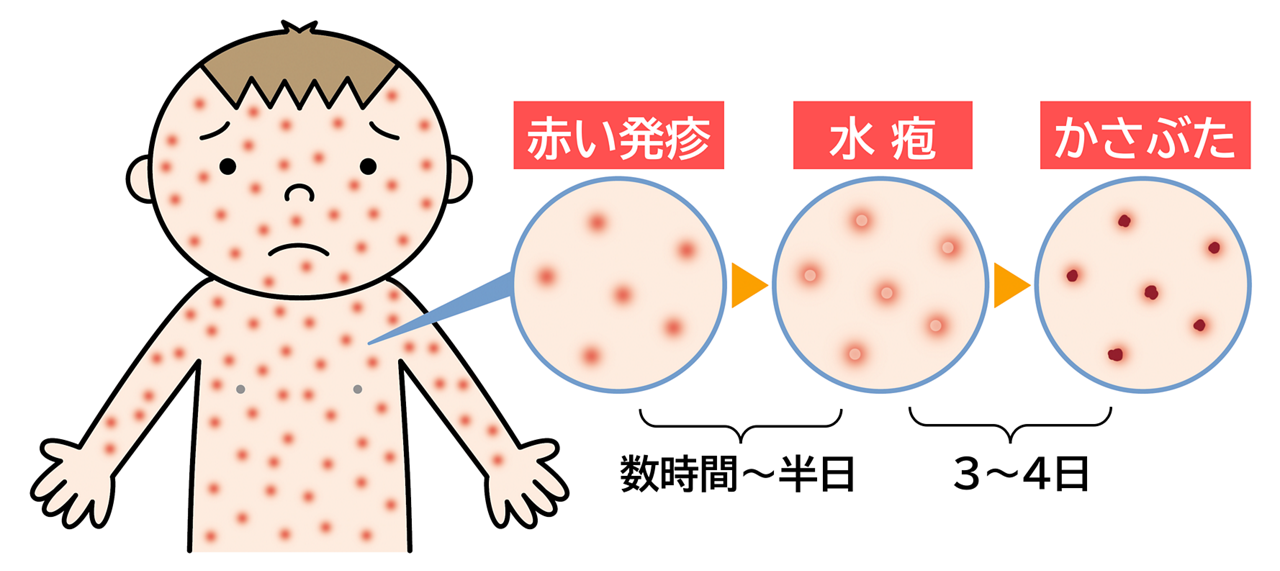

全身に強いかゆみのある赤い発疹が現れ、水疱になる

水ぼうそう(水痘)は、2~3週間の潜伏期間の後に、強いかゆみを伴う直径2~3mmの赤い発疹が頭皮や顔、お尻、お腹などに現れ、半日ほどで全身に広がります。

赤い発疹は、数時間から半日の間に次々と透明な水疱(すいほう:水ぶくれ)に変わっていき、さらに水疱は3~4日で乾き、かさぶたになります。発疹が全てかさぶたに変わったら治癒したといえますが、全ての水疱がかさぶたに変わるまでは感染力が続くので注意しましょう。発疹はかゆみが強く、かき壊してしまうと皮膚の二次感染(とびひ)を引き起こして、重症化しやすくなります。

また、発疹と同時に37~38℃程度の熱が出る場合もありますが、2~3日で解熱することがほとんどです。

乳児や免疫不全の子ども、大人や妊婦は重症化リスクが高い

水ぼうそうは、まれに合併症として肺炎や神経症状(急性小脳失調症、髄膜炎など)を起こすことがあり、特に乳児や免疫不全の子どもは重症化リスクが高いので注意しましょう。また、大人がかかると症状がより重くなる傾向があり、皮膚の二次感染で細菌感染を起こしやすくなります。さらに妊婦は重症化しやすく、胎児への影響もあるので注意しましょう。妊娠初期に水ぼうそうに感染すると、胎児が先天性水痘症候群という重篤な病気になることがあります。

水ぼうそう(水痘)の治療・対処法

早期受診、抗ウイルス薬での早期治療が大切です

水ぼうそう(水痘)の治療には抗ウイルス薬があります。発症後、48時間以内に抗ウイルス薬で治療を始めると症状が軽く済み、治癒を早めることができるので、早めの受診が大切です。

ただし、非常に感染力が強いウイルスのため、受診の際は、院内感染を防ぐためにもオンライン診療を活用したり事前に連絡を入れたりして、病院の指示を仰いでから受診するようにしましょう。

また、かき壊して皮膚が化膿してしまった場合は、抗生物質入りの軟膏やのみ薬が処方されることもあります。さらに、目の周りやまぶたに発疹ができた場合は、眼科医による観察も必要になることがあるので、医師に相談しましょう。

家庭でできるセルフケア

水ぼうそうにかかったら、家庭内感染をできるだけ防ぐために感染者のお世話は1人に決め、部屋を分けて生活しましょう。

かゆみが強いため、発疹をかき壊さないように子どもの爪を短く切り、皮膚の二次感染を防ぎます。また、口の中に水疱ができている場合、食事が染みることがあるので、熱い物や酸味・辛味のある物は避け、柔らかくのど越しのよい食事にしましょう。

お風呂はできるだけ家族の最後に入るようにしてください。お湯が熱いとかゆみが増すので、ぬるま湯かシャワー程度にするとよいでしょう。

登園・登校の目安

水ぼうそうは学校保健安全法で、「全ての発疹がかさぶたになるまで」出席停止となります。感染力が非常に強いため、周囲への感染を防ぐことが目的です。個人差はありますが、発疹が出てから全てがかさぶたになるまで、1週間程度は休む場合が多いでしょう。登園・登校の際には、医師による登園・登校許可証などが必要になることもあるので、通っている園や学校に確認してください。

水ぼうそう(水痘)の予防法

1歳になったら水痘ワクチンの定期接種を受けましょう

水ぼうそう(水痘)のワクチンは、定期接種(1歳で1回目、3歳までに2回目)の対象となっており、費用の負担なくワクチンを受けることができます。ワクチンの接種によって重症化を防ぐことができ、合併症リスクを大幅に減らすことができるので、自治体から案内が来たら定期接種を受けましょう。2回接種することで、より高い予防効果が得られます。

未接種、未感染で年長・成人になった場合もワクチンを

水ぼうそうのワクチンは2014年から定期接種になりましたが、定期接種前に対象の年齢を過ぎていた人はワクチンを受けていない可能性があり、さらにこれまで感染していない場合もあります。

成人になってから初感染すると重症化しやすいため、未接種者や水ぼうそうにかかったかどうか分からない場合は、かかりつけ医と相談の上、ワクチン接種がすすめられます。特に妊婦がかかると重篤化しやすいため、妊娠を希望する女性とパートナーの男性は、ワクチンを受けたかどうか分からない場合には接種しておくと安心です。

帯状疱疹ワクチンが65歳で定期接種に。50歳を過ぎたら費用の一部助成も

50代から増えて70代で発症する人が最も多い帯状疱疹は、一度かかった水ぼうそうが原因です。一度水ぼうそうにかかると、治った後もウイルスが神経節に潜み続け、加齢やストレスで免疫が低下した時に再活性化して、神経に沿って皮膚症状を起こします。これが帯状疱疹です。

2025年4月から、帯状疱疹のワクチンが65歳で定期接種の対象となりました。また、50歳を過ぎたら、ワクチンを受ける際の費用の一部が助成される自治体もあるので、活用するのもおすすめです。

製品情報サイト

製品情報サイト