排泄ケア(排泄介助)の方法とコツをわかりやすく

在宅介護をしている人にとって、「排泄ケア(排泄介助)」は最も大変な介護の1つ。身体的にも精神的にも負担やストレスを感じやすいものです。一方で、介護される側にとっても、排泄を手伝ってもらうことは羞恥心を伴い、「恥ずかしい」「申し訳ない」という気持ちが生まれやすく、人の手を借りないと排泄ができなくなってしまったことに、無力さを感じたり落ち込んだりすることもあります。

介護される側の尊厳を守りながら、介護する側が排泄ケアの負担を減らすにはどうしたらよいのか、双方に優しい排泄ケアの方法や、スキンケアの注意点などを専門家にうかがいました。

皮膚・排泄ケア認定看護師。山梨医科大学附属病院、東京大学医学部附属病院 看護師長等、東京大学大学院看護管理学分野を経て、2021年4月藤田医科大学 社会実装看護創成研究センター勤務。

排泄ケア(排泄介助)の5つのポイント

介護される側の不安、介護する側の負担を少なくするための心構えや、排泄ケアのポイントを知っておきましょう

(1)自尊心を守る

排泄は、非常にプライベートでデリケートな行為であり、人の手を借りることには抵抗があるものです。介護される側の申し訳ないと思う気持ちや羞恥心を理解してケアしましょう。

介護する側が面倒くさそうな態度をとったり、排泄に失敗してしまった時に責めたり批判したりしてしまうと、介護される側の自尊心を大きく傷つけてしまうことも…。気をつけたいのが言葉の選び方や介護をする時の表情、プライバシーの確保です。

・言葉選び

時には介護する側の都合によって、「まだできない?」「今しか対応できないから」と、急かしてしまうこともあるかもしれません。そんな時には、「今なら、きっと出るよ」「ちょうど出るかもしれないので、散歩のついでに寄ってみましょう」と前向きな声かけで誘導すると、介護をされる側も受け入れやすいので、ちょっとした言葉の選び方にも配慮が大切です。

・表情

介護される側は、思っている以上に介護する側の表情を見ています。言葉では優しいことを言っていても、ちょっと面倒くさそうな表情や態度が見えてしまうと、やはり相手の自尊心を傷つけてしまいます。排泄ケアをする時には、「あなたを大切に思っています」という気持ちで行うと、自然と優しい表情になれるでしょう。

・排泄中のプライバシー

今まで1人でしていた排泄を、他者の気配を感じながら行うことは恥ずかしいものです。排泄中はなるべく1人のゆっくりした時間を取り、なおかつ介護する側を待たせることを負担に思わせない工夫が大切です。

例えば個室のトイレやベッド脇のポータブルトイレで介助する場合は、排泄が終わったことを知らせる呼び鈴やブザーなどを用意し、排泄が終わるまではドアを閉めたり、部屋から出たりして離れた場所にいるようにしましょう。排泄音が聞こえないように、流水音が流れる装置を使うこともスムーズな排泄に効果があります。

(2)手を出し過ぎない

自分でできることには手を出し過ぎず、自立排泄を促すことも重要なポイントです。

例えばおむつが必要になった場合でも、ズボンを下げる、パッドを外すといった、自分でできることはご自身で行ってもらい、それ以外を支援することで、介護される側の自尊心や意欲を下げないことにもつながります。

まずは介護される側のペースに合わせ、「できること」と「できないこと」を見極めましょう。介護される側が自分の意見をきちんと伝えられる場合には、どこまでのサポートが必要かを話し合い、本人の希望に配慮したケアを叶えていきましょう。

(3)排泄のタイミングをつかむ

排泄ケアで、介護する側、介護される側の双方の不安や負担になっているのが、「排泄のタイミング」が分からないことです。介護する側が「トイレに連れていくタイミングが分からない」「おむつやパッドの交換回数が多くて大変」と思っているのと同じように、介護される側も「トイレに連れてきてもらったけれど、空振りが多くて申し訳ない」「何回も交換をさせて申し訳ない」と悩んでいたりします。

そんな不安や負担を解消する第一歩は、記録をつけておくこと。排尿の場合は「水分補給した時刻」、「水分補給の何時間後ぐらいに排尿があるか」、排便の場合は、「食事の時間と内容」「排便のタイミング」「何を食べて下痢になったか」などをメモすることにより、だいたいのサイクルがつかめるようになっていきます。そうすれば排便や排尿の誘導がしやすくなり、お互いの負担になる「急な対応」が少なくなります。

意思疎通が難しい認知症の方なども、排泄前にはソワソワ・モゾモゾしているなど、その人なりのシグナルがあることも多いので、行動や表情を観察して記録しておきましょう。

また、排泄のタイミングの悩みを解決する方法の1つとして、「排泄コントロール」という手法があります。下剤を使うコントロールなどは以前からありましたが、最近では「排泄エコー(排泄予測支援機器)」を用いて、膀胱にどのくらい尿がたまっているか、便がどんな色で、どのくらいたまっているかなどがある程度分かるようになりました。こうした機器を排泄タイミングの把握に役立てるのもおすすめです。

(4)水分を控えさせない

介護される側の中には、申し訳なさから、水分を控えて排泄の回数を減らそうとしてしまう人もいます。しかし十分な水分を摂らないことで、脱水症状や便秘を引き起こしてしまうことも…。

介護される側が、水分を自分で控えてしまうようなことがないように、介護する側が水分補給を促すことが大切です。「何か飲んだほうがいいよ」という言い方よりも、「このペットボトルのここまでの量を、午前中までに飲んでみよう」など具体的に伝えると、必要な量を飲みやすくなります。

(5)状況やケアを記録し、いつでも交代できるようにする

介護する側も一人で抱え込まず、精神的・身体的な負担を軽くすることが大切です。そのためにも行ってほしいのが記録です。

介護される人の情報や、排泄タイミングのパターン、排泄ケアの時に気をつけてほしいポイントなどを簡単にでもメモしておけば、訪問介護員(ホームヘルパー)や他の家族など、誰かと共有して任せることもできます。どのぐらいまで手を出してもよいのかなども記載できれば、普段介護している人でなくても細やかな配慮ができるようになり、介護される側の気持ちに寄り添ったケアをすることができます。

排泄ケア(排泄介助)の段階は、トイレ介助からおむつまで

「排泄ケア」と一言で言っても、動ける度合いによって内容や介助方法は様々です。主に次のような段階があります。

<排泄介助の段階>

①トイレ介助(歩行可能な人/車いすに乗れる人)

一緒にトイレへ移動して排泄介助を行います。全て介助が必要な場合と、一部のみ介助する場合があります。

②ポータブルトイレ介助(体を起こせるが、トイレまで行くのが難しい人)

ベッドの横に置いたポータブルトイレで排泄する方の介助をします。

③ベッド上での差込尿器(しびん)の介助(起き上がれない人)

立ち上がる動作や座る姿勢を保つことができない人は、ベッド上で差込尿器(しびん)を使って排泄介助を行います。

④おむつ交換(排泄のコントロールが難しい人)

便意や尿意を感じたり、排泄を自分の意思でコントロールしたりすることが難しい場合にはおむつを使います。 数時間ごとにおむつの中を確認し、おむつを交換して陰部を清潔に保ちます。

●1回の成功を、一緒に喜ぶ姿勢が大切

排泄機能の障害は、段階的に進行していきます。「トイレ介助」から始まり、段階が進むと徐々に排泄の失敗が増えていきますが、介護する側はその失敗を責めずに、1回の成功を喜び合う姿勢を最後まで保つことが大切です。

便座に座ることもなく、寝た姿勢のままで、いつもおむつに排泄するような生活だと、人間らしさまで失いかねません。介護される側の自尊心やQOLを尊重するために、たとえおむつが必要な段階になっても、トイレやポータブルトイレに行ってからおむつ替えをしたりするなどの工夫をしていきましょう。

それぞれの段階での、排泄ケア(排泄介助)のやり方

排泄ケアの実際の方法とポイントを段階別に解説します。自力でできることは、ご自身で行ってもらうようにしましょう。

●トイレでの介助

①ズボンと下着を下ろす…トイレに移動し、お尻を便器のほうに向け、手すりや壁に手をついてもらいながらズボンと下着を下ろします。

②便座に腰掛ける…手すりにつかまる、または介護する方の肩に両手を回してもらいます。そのまま腰を支え、ゆっくりと便座に腰掛けてもらいます。

③排泄が終わるまで、トイレの外で待つ…安全のためにトイレのドアの鍵はかけないほうがよいですが、なるべくドアは閉めてプライバシーを守りましょう。呼び鈴や流水音の出る機械なども活用しましょう。

④陰部を拭き、下着とズボンを上げる…自分で拭けない場合は、手すりにつかまってもらうか便器に浅く腰掛けて腰を浮かせてもらい、陰部を前から後ろに拭きます。温水便座やお尻洗浄剤などを使うと、より楽に行えます。その後、手すりにつかまってもらい、下着とズボンを上げます。

●ポータブルトイレでの介助

①ベッドの横のポータブルトイレへ移動する…立ち上がったら、片足を1歩前に出し、出した足を軸に90°体を回して、便器にお尻を向けてもらいます。手すりがない場合は、ベッドから立ち上がる際に、介護する側の肩に両手を回してもらうとよいでしょう。

②ズボンと下着を下ろす…可能なら自分で行ってもらい、難しい場合は手すりにつかまるか、体を支えて行います。

③便座に腰掛ける…そのままゆっくりと便座に座ってもらいます。

④排泄が終わるまで部屋の外で待つ…終わったら呼び鈴を鳴らしてもらいます。流水音の出る機械を活用してもよいでしょう。

⑤陰部を拭き、下着とズボンを上げる…トイレ介助と同様に行います。

⑥ベッドへ戻る…介護される側の手指をアルコールなどで消毒し、ポータブルトイレに移動したのと逆の手順でベッドに戻ります。

⑦後処理を行う…ポータブルトイレのバケツを取り出した後、トイレットペーパーなどで内部の汚れを拭き取り、排泄物はトイレに流します。事前にバケツの中にトイレットペーパーを2~3枚敷いておくと、便がバケツに触れないので処理が楽になります。バケツを洗う場合は、浴室のシャワーを使用するとよいでしょう。においが発生するので、消臭剤・芳香剤などを活用しながら素早く清掃することが大切です。

●差込尿器(しびん)の介助

①掛け布団を足元に畳み、姿勢をつくる…男性は仰向けや横向きに寝た状態、女性は仰向けの状態になります。

②ズボンと下着を下ろす…ひざ下程度まで下ろします。

③尿器を当てる…可能であれば尿器を自分で持ってもらうと、プライバシーや自尊心を守ることができます。介護する側が尿器を押さえる場合は、下腹部にバスタオルをかけるなど配慮しましょう。

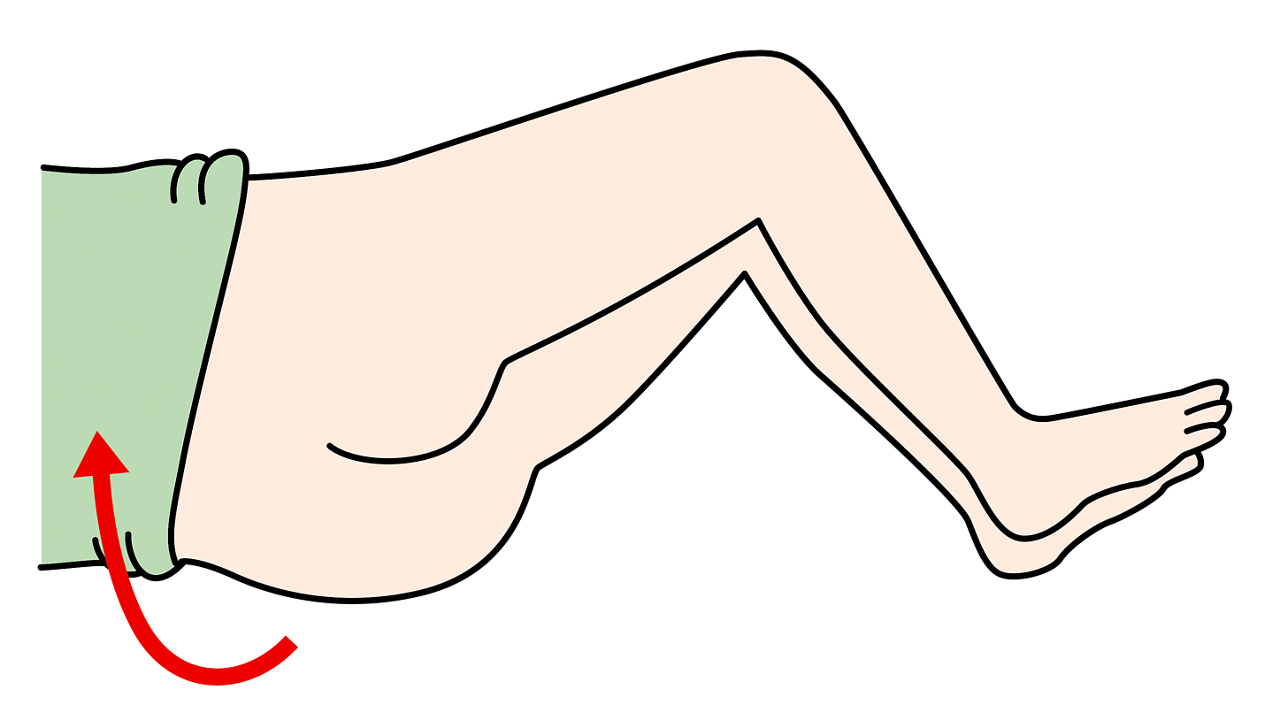

●パンツ型紙おむつの介助(起立可能な場合)

できる限りトイレやポータブルトイレで行いましょう。

①立った状態でズボン・紙おむつを脱がす…手すりなどにつかまって立ってもらい、古い紙おむつを下着のように下げるか、横のつなぎ目を、下(太もも側)から引っぱるように破って脱がせます。この際、汚れが他の部分に広がらないよう注意しましょう。

②陰部を拭く…陰部を前から後ろへ向かって拭きます。おむつの上で、お尻洗浄剤を使って洗い流すのもよいでしょう。かぶれなどがないか、お尻の皮膚の状態も確認してください。

③お尻を保湿する…お尻や陰部が清潔になったら、保湿剤やスプレーなどでお尻を保湿します。油脂性の軟膏やクリームでさらに保護しましょう。

④新しい紙おむつを着用する…トイレの便座かいすに腰掛けてもらい、交換する新しい紙おむつの中に手を入れて前後に2~3回伸ばし、ギャザーをしっかり立たせてから履かせます。尿取りパッドを併用する場合は、ギャザーの内側に収めましょう。ひざのあたりまで上げたら手すりなどにつかまって立ってもらい、介護する側が後ろに立って、紙おむつをウエストまで引き上げます。

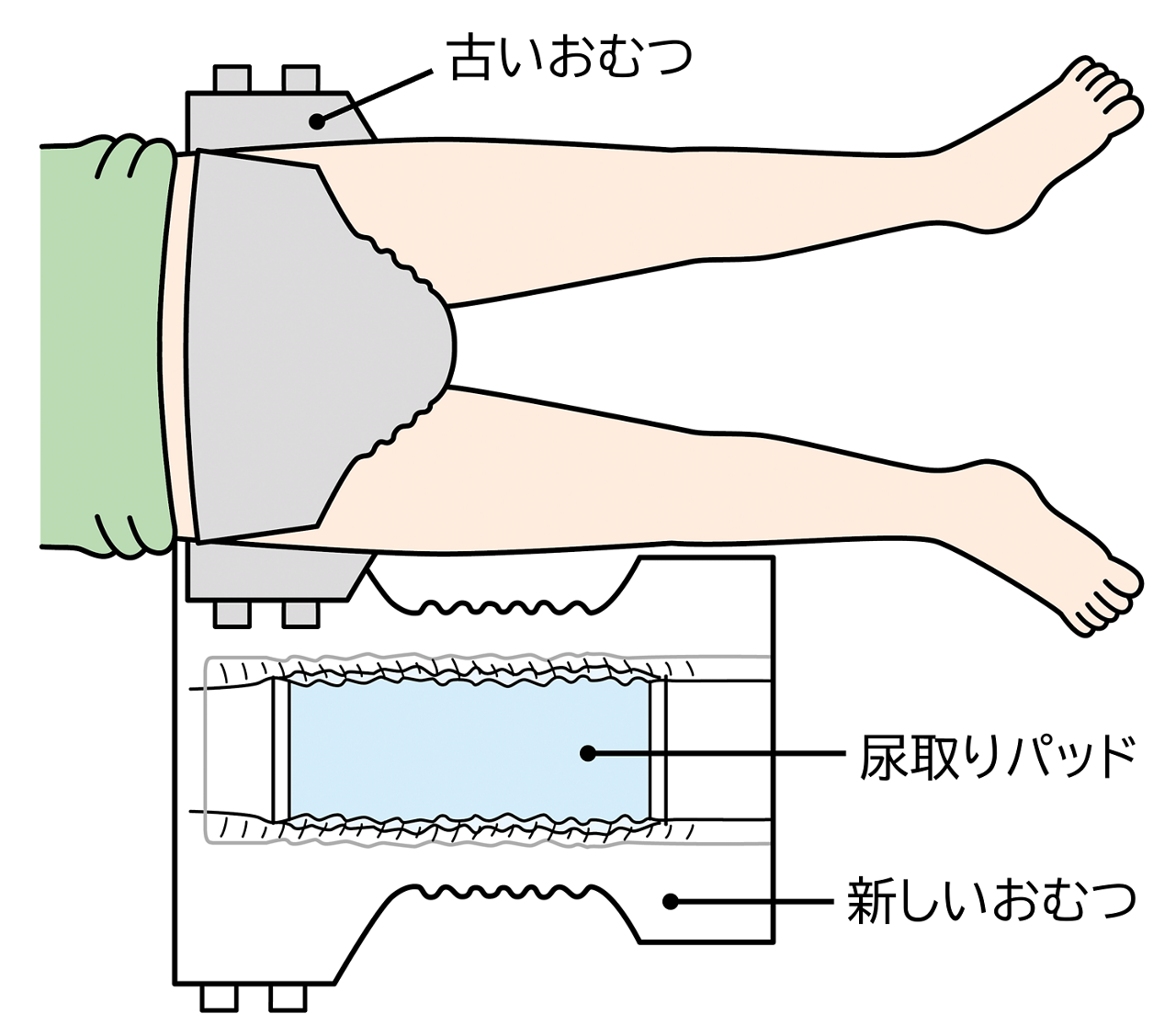

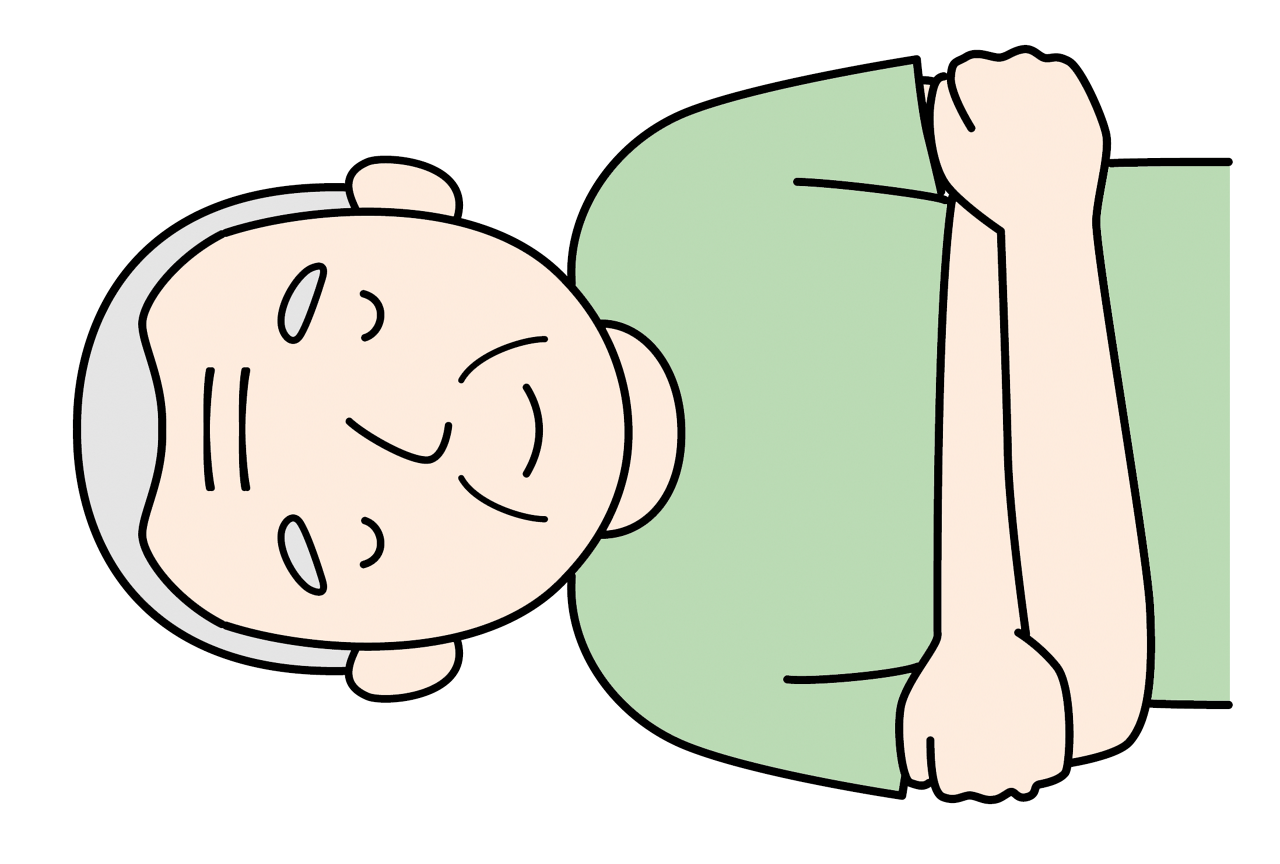

●テープ型おむつの介助(寝たきりの場合)

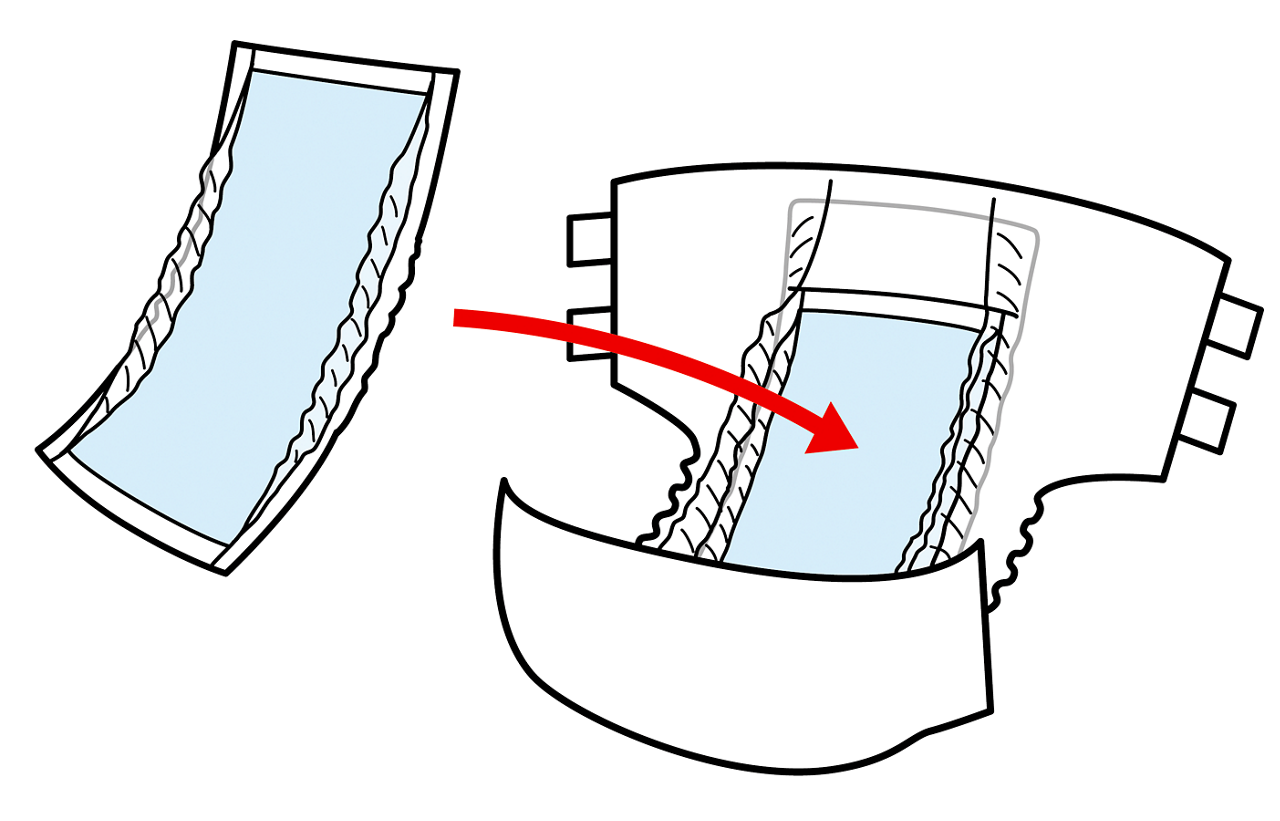

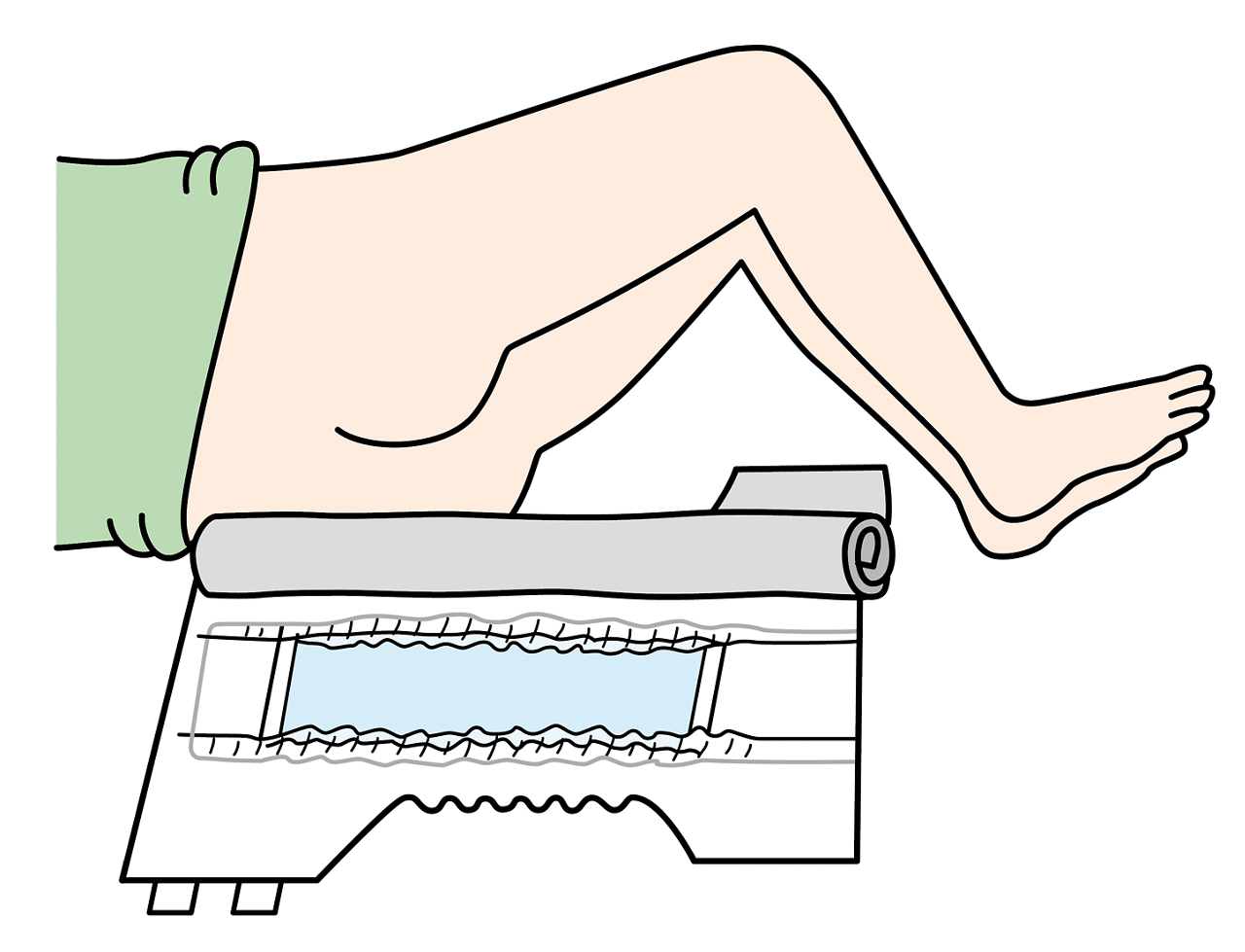

①新しい紙おむつをセットする…紙おむつと尿取りパッドのギャザーを起こし、セットします。

②あおむけの姿勢でテープを外して陰部を拭く…古い紙おむつのテープを外し、広げて陰部を拭きます。

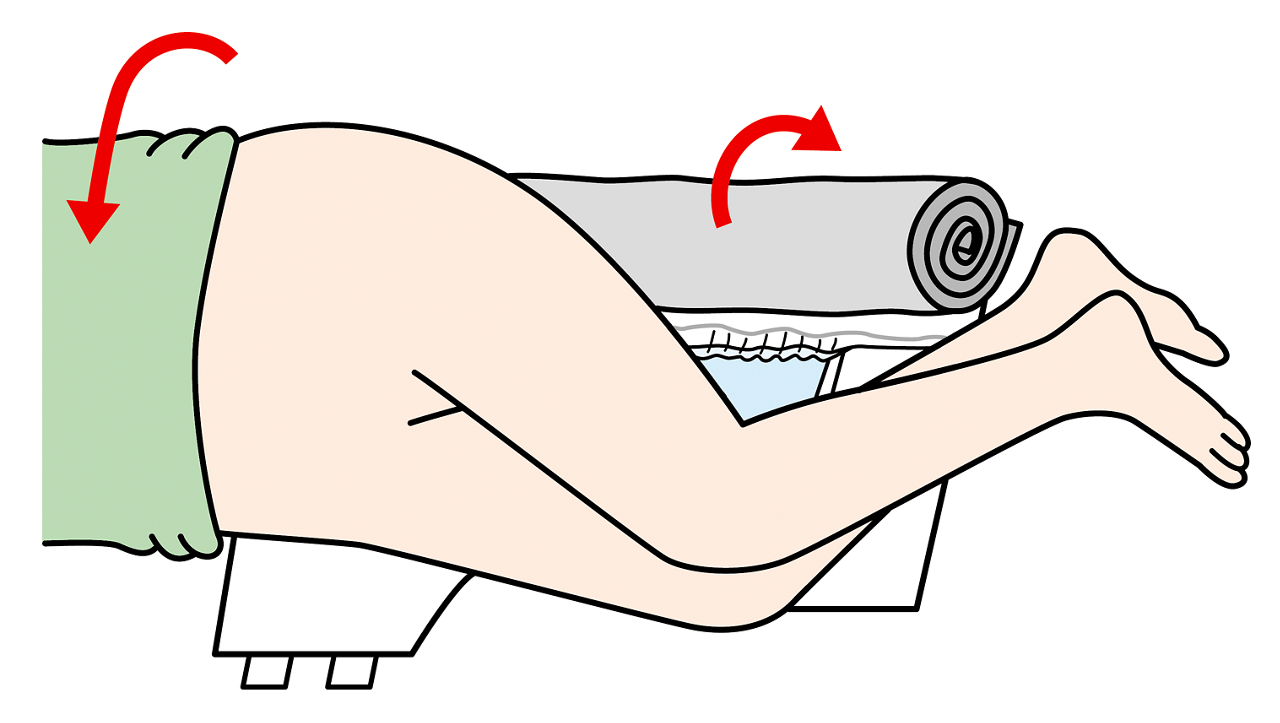

③腕を組んでもらう…寝返りさせやすいように腕を組んでもらいます。

④背を向けるように横向きにする…肩と腰に手を添えて、背を向けた横向きに寝返りをさせ、お尻周りを拭いて汚れたパッドを抜き取ります。

⑤古いおむつを半分丸め、新しいおむつを入れる…手前側の古いおむつを丸め、古いおむつの下に新しいおむつを半分ほど入れ込みます。

⑥反対向きに寝返りさせる…今度は手前向きに寝返りさせ、汚れたおむつを抜き取り、新しいおむつを広げて整えます。

⑦あおむけの姿勢に戻す…新しいおむつのテープを止めます。

排泄ケア(排泄介助)を楽にするコツ・工夫

介護する側の負担を軽減するためのちょっとした工夫やアイテムをご紹介します。

●専門家の手を借りて、負担を減らすための環境づくりを

突然、家族の介護をすることになったり、在宅介護を始めてみたものの、困ったことや悩みが生じたり…。そんな時に相談できるのが、各自治体にある「地域包括支援センター」です。在宅介護を支援する専門職とつなげてもらうことができ、どんな介護保険が適用されるか、今の状況で、どんな介護サービスを受けられるかなどを一から相談し、具体的なアドバイスを受けることができます。

受けられるサービスとしては、訪問介護施設のホームヘルパーによる人的支援や、介護用ベッドやポータブルトイレ、手すりなどの福祉用具のレンタルなど。上限額はありますが、手すりや段差解消のスロープなどの住宅改修も介護保険で行えます。

●排泄ケアに役立つ福祉用具を活用

例えば次のような福祉用具があります。地域包括支援センターや介護用品の専門店・専門コーナーなどで詳しく説明してもらえるので、何をそろえればよいのか分からない場合は相談しましょう。

・手すり…トイレへの動線と、トイレの個室内につけると、移動や立ったり座ったりするのが楽になります。

・補高便座…便座を高くすることで、立ったり座ったりするのが楽になります。

・ポータブルトイレ…トイレまで行けなくても、自分で排泄できます。

●介護する側の体の負担を軽減する工夫

排泄ケアは中腰の姿勢で介助しなくてはならないため、介護する側が腰を痛めてしまうことも多くあります。要介護者用の手すりなどは介護保険制度で設置できますが、現状では介護する側に配慮した器具がまだありません。

そのため、介護者自身が体の負担を減らせるような工夫を行うことも大切です。例えば腰を無理に曲げなくても介助できるように、ひざを置く台を設置したりするなど、介護する側がやりやすいように環境を整えましょう。

●排泄ケアに便利なアイテム

様々な介護用品が販売されています。次のような便利なアイテムも活用しましょう。

・大人用お尻拭き…使いやすい厚みがあります。

・使い捨て手袋…介護される側と介護する側、両者の感染予防になります。

・消臭剤入りポリ袋…使用済みウェットシート、おむつなどのにおい漏れ防止に。

・防水シーツ…ベッドやシーツの汚れ防止に。

・お尻洗浄剤…汚れをこすらずに洗い流せるため、肌への負担を軽減できてより清潔に。

●紙おむつの選び方のポイント

何を選んだらよいか迷った時は、お店のスタッフやホームヘルパーなど、介護を支援する専門職の人に相談に乗ってもらいましょう。

<選び方のポイント>

・性別や用途に合わせる…褥瘡(じょくそう:床ずれ)や漏れ防止のために、おむつは男性用、女性用、吸水量が多い長時間用、便の性状(下痢便など)に合わせた物など、性別や用途に合わせて形状や構造が異なります。状況に応じて使い分けましょう。

・自立度…外出できる方、介助があれば立ったり座ったりできる方はパンツタイプ、寝て過ごす方はテープタイプがよいでしょう。

・サイズ…パンツタイプはウエスト(胴周り)、テープタイプはヒップ(腰周り)に合わせます。

・尿量…尿量が少ない方は、下着に尿取りパッドを合わせる、または失禁パンツなどでもよいでしょう。尿量が多い方は、吸水量が多めのおむつを選ぶと安心です。

・交換頻度…交換頻度が高い方は使用枚数も多くなるため、経済的な価格の物がよいでしょう。交換頻度が少なく、あまり交換する時間もない場合は、おむつに尿取りパッドを合わせた2重の使い方がおすすめです。おむつと尿取りパッドを併用することで、おむつ交換の負担の軽減、おむつ代の節約にもつながります。

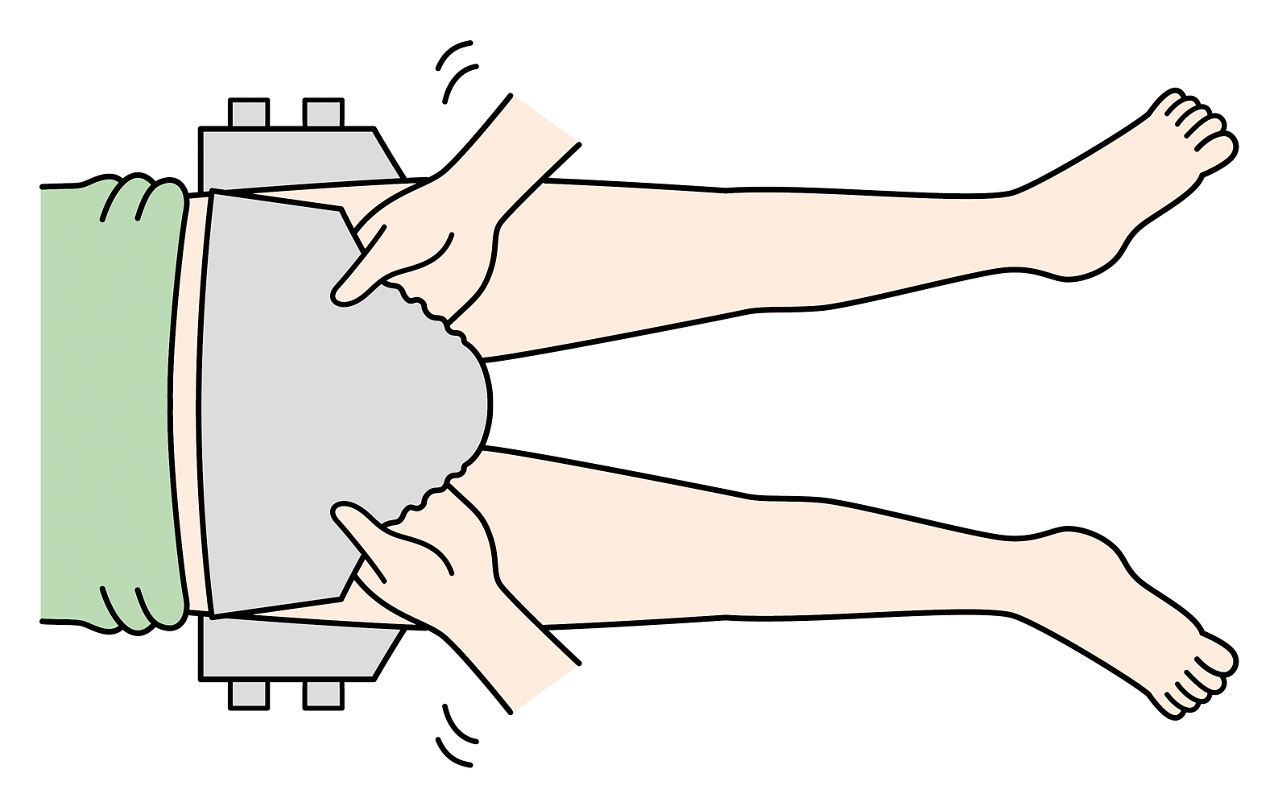

●おむつと尿取りパッドを併用する場合は同じメーカーで

おむつや尿取りパッドには、足周りに尿漏れ防止のギャザーがついています。ギャザーはメーカーごとに若干形状が異なり、おむつと尿取りパッドの形状がフィットするように作られています。ギャザーが合わないと漏れの原因になってしまうので、併用する場合は同じメーカーで選ぶとよいでしょう。

排泄ケア(排泄介助)で大切なスキンケア

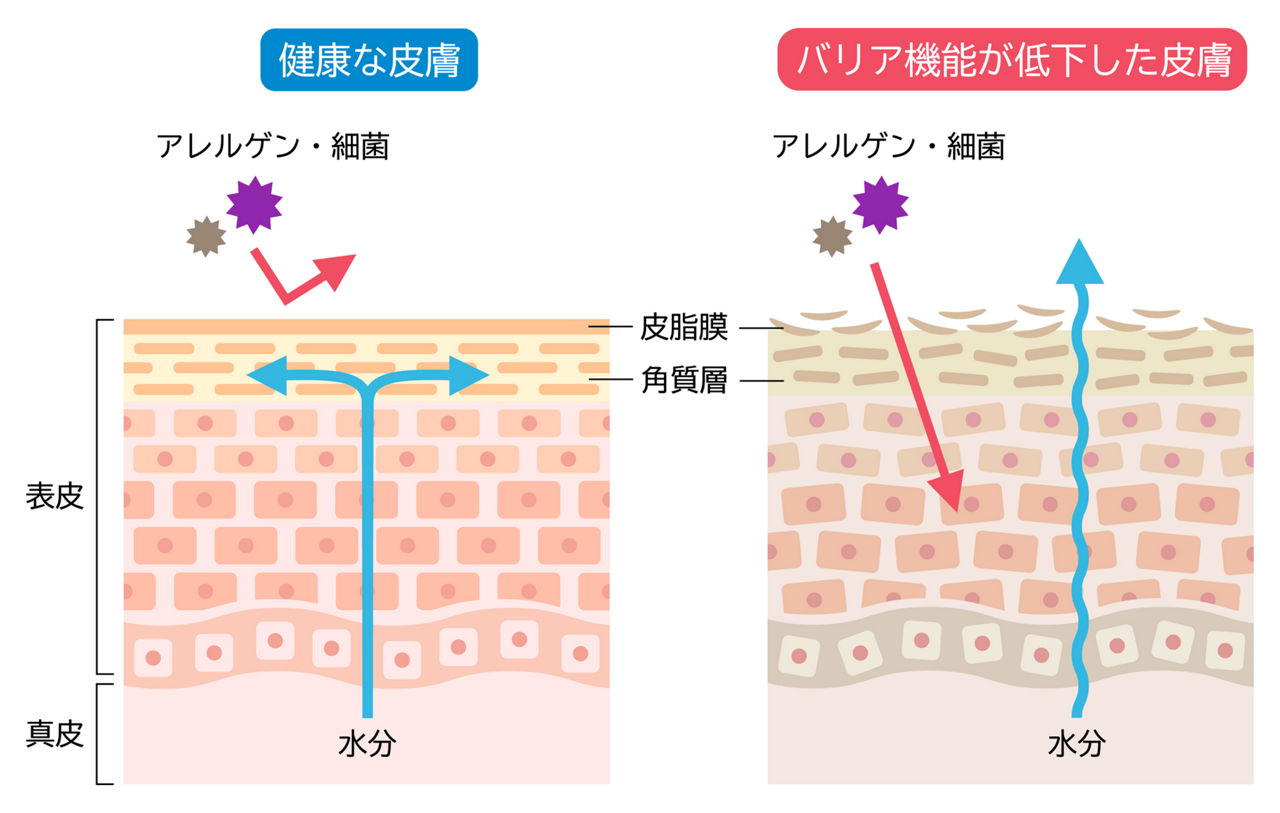

高齢者の肌は乾燥して弱っているため、常時おむつをつけるようになると皮膚炎が起こりやすくなります。スキンケアについても知っておきましょう。

●IAD(Incontinence Associated Dermatitis:失禁関連皮膚炎)を防ぐ

おむつを常時利用している高齢者にとって問題になるのがIAD(失禁関連皮膚炎)です。尿失禁や便失禁によって起こる皮膚炎のことで、主な原因は2つあります。

・バリア機能の低下…高齢者の肌はバリア機能が低下しているため、体内の水分が蒸散しやすくなっています。また、排泄物によりおむつ内の皮膚がふやけ、尿や便の成分や細菌が肌の内部に侵入しやすい状態になっており、炎症が起きやすくなります。

・排泄物による化学的刺激…尿のアンモニアや便に含まれた消化酵素などの刺激物が、皮膚の真皮層にまで浸透し、皮膚表面だけではなく組織の内側からも傷害され、かゆみや痛みが出てしまいます。

●IADを防ぐスキンケアの方法とコツ

おむつを常用する方にとって、IADは大変不快であり、苦痛を伴うもの。ただ自分自身では、どうすることもできないからこそ、介護する側が正しいスキンケアを学び、予防していくことが大切です。

<スキンケアのポイント>

・実は「拭き過ぎ」はNG!

おむつを交換する際に、頻繁に拭き過ぎたり強くこすってしまったりすると、皮膚に必要な皮脂を取り過ぎてしまいます。バリア機能が低下した状態の肌に、尿のアンモニアや便の消化酵素による化学的刺激が加わるだけでなく、過度な拭き取りによって起きる物理的な刺激もIADを悪化させる原因になってしまうのです。お尻拭きは、入っている成分によって刺激が強いものもあるので、過剰に使うのはNGです。

おむつの上で洗い流せて、すすぎの必要がない弱酸性のお尻洗浄剤もおすすめです。セラミド入りで刺激が少なく、保湿できるものがよいでしょう。水分を拭き取る時もこすらずに行いましょう。

・お尻ケアは「保湿&保護」が必須

「お尻が乾燥しないように、おむつ替えの後はワセリンを塗っている」という方は意外と多いのですが、バリア機能が低下した肌に油脂成分のワセリンを塗るだけでは、実はスキンケアとしては不十分です。お尻も顔のスキンケアと同様に、保湿が必要です。しっかり保湿剤で保湿した後に、ワセリンなどの油脂性の軟膏やクリーム、スプレーでカバーするように皮膚を保護します。そうすることで、水分を閉じ込めると同時に、排泄物と皮膚の間に「保護膜」ができ、IADが起きにくくなる効果があります。

介護は一人で抱え込まず、社会資源の活用を

現在、どなたかの介護をしている人、これから介護をする可能性があるという人にお伝えしたいのは、「一人で抱え込まないで」ということ。今は在宅介護を支援する介護保険サービスなどの社会資源が豊富にあります。それらをうまく活用すれば、不安や悩みも軽減されるはずです。

誰かと介護を共有するためにも、介護される方の排泄状態やケアのポイントをメモしておきましょう。介護する側、介護される側の双方が、心置きなくいられるような排泄ケアを目指していきたいですね。

製品情報サイト

製品情報サイト