犬・猫の熱中症・夏バテ対策はできてる?症状をチェックしよう。

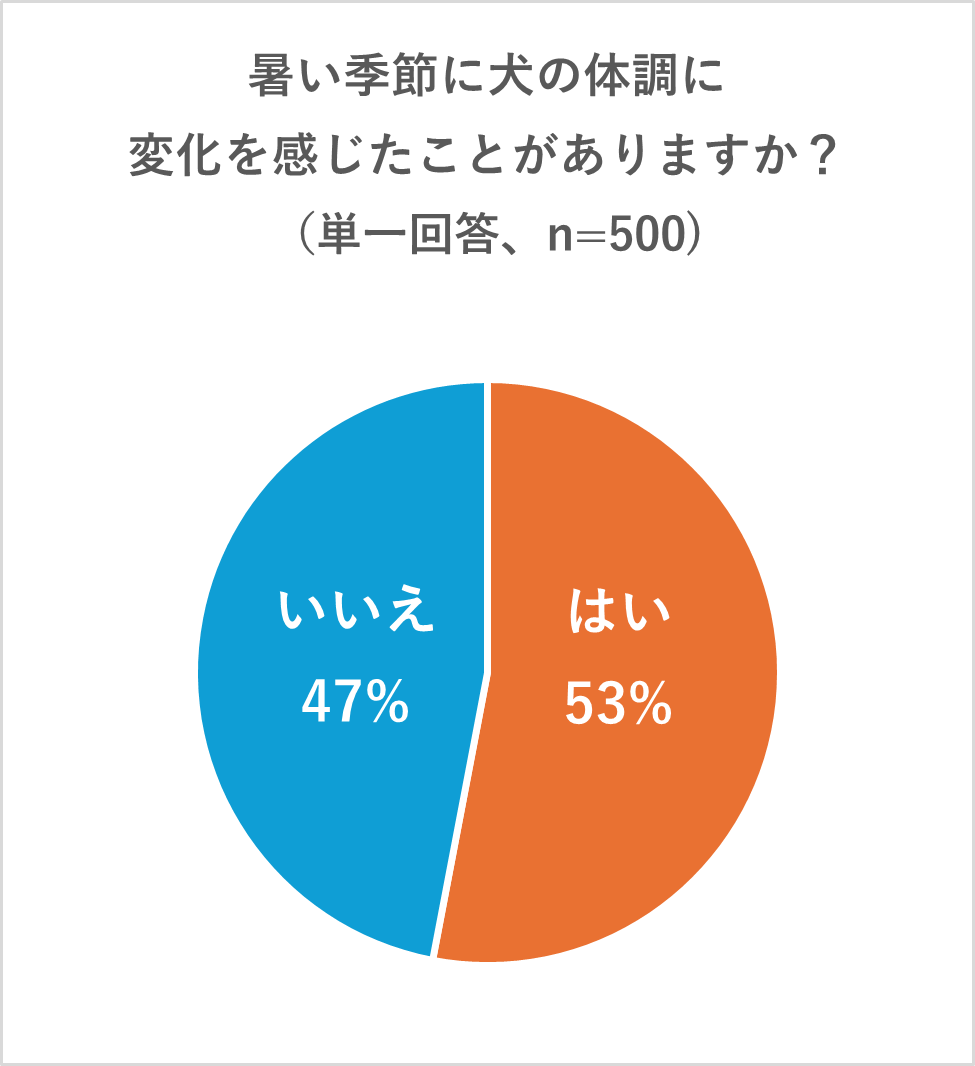

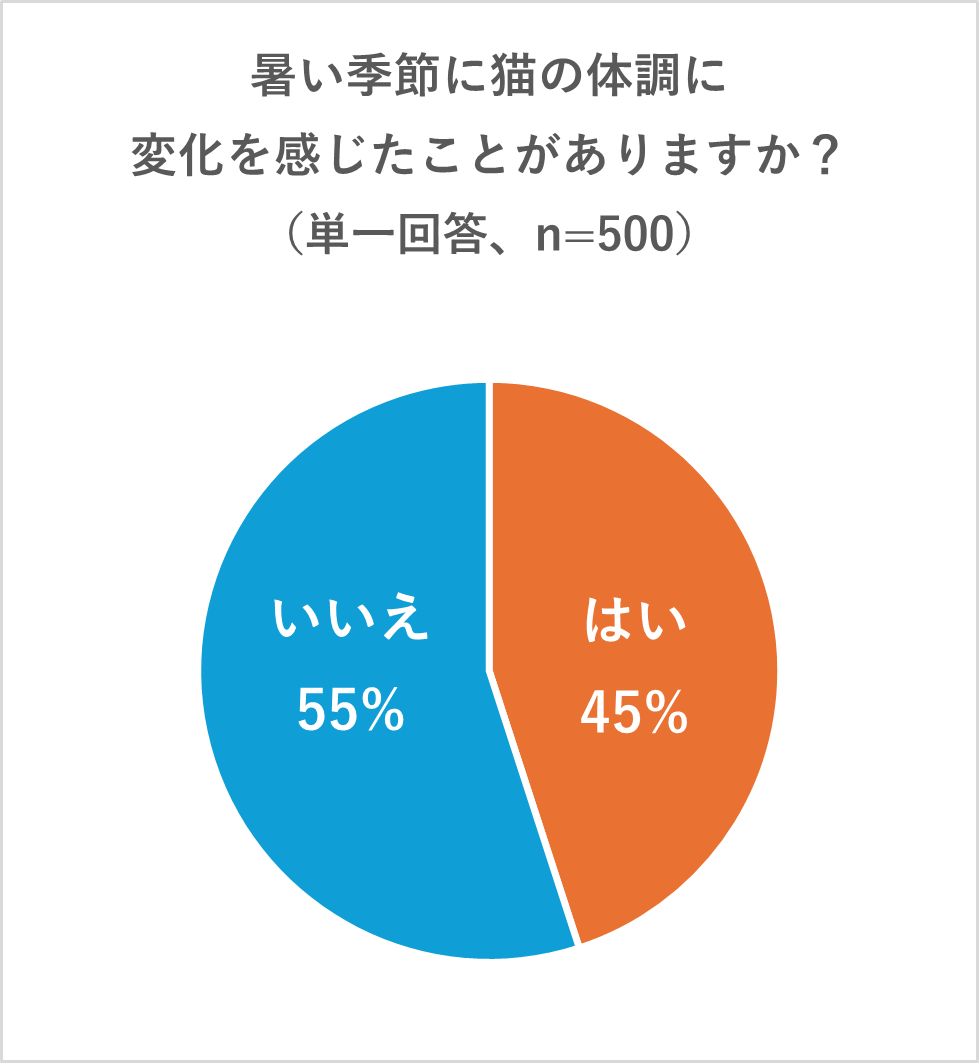

愛犬・愛猫の熱中症・夏バテ対策をしていますか?実際に、暑い季節に犬や猫の体調の変化を感じたことのある飼い主さんは、犬も猫も約半数という調査結果もあります。今回の記事では愛犬・愛猫にとって過ごしやすい環境を整えると共に、犬・猫の状態を観察し、不調にいち早く気づくためのポイントを分かりやすく解説します。

出典:アイペット損害保険株式会社「<犬編>ペットの暑さ対策に関する調査」「<猫編>ペットの暑さ対策に関する調査」

獣医師。動物病院の娘として生まれ、幼い頃から動物と一緒に育つ。大学卒業後、代替療法と出会い、西洋医学と代替療法のよいところを融合させた治療、病気にならない体づくり、家庭でできるケアを提案する往診専門「chicoどうぶつ診療所」を2018年に、2024年6月に実店舗として北海道に「CHICOどうぶつ診療所」を開業。著書に『獣医師が考案した 長生き犬ごはん』『獣医師が考案した ワンコの長生き腸活ごはん』(どちらも世界文化社)などがある。

人間よりも過酷? 犬や猫が熱中症・夏バテになりやすい理由

3月に夏日を観測することもあるなど、早い時期から暑くなることが多くなってきました。心配になるのが、熱中症や夏バテといった不調です。私たち人間と一緒に暮らす犬や猫は、様々な要因から、人間よりも熱中症や夏バテを起こしやすいといわれています。

●犬や猫が熱中症になる要因

・犬や猫は人間に比べて「体温調節」が苦手

熱中症は、高温多湿な環境下などによって体温調節機能がうまく働かなくなり、体の中に熱がたまって生じます。人間は、全身にあるエクリン腺という汗腺から汗をかくことで体温調節をしています。それに対して犬や猫は、エクリン腺が肉球周辺と鼻にしかなく、しかも鼻のエクリン腺は犬は少量、猫はごくわずかしかないため、少ししか汗をかけません。

犬の主な体温調節法は、口を開けてハァハァと呼吸をする「パンティング」という方法です。パンティングは、口の粘膜や舌から唾液を蒸発させ、その気化熱(蒸発熱)を利用することで体温を下げています。

猫の毛づくろいも、被毛につけた唾液の蒸発による体温調節法といわれていますが、その範囲は狭く、効果はさほどないと考えられています。

このようなことから、犬や猫は人間に比べて体温調節がしにくく、体内に熱がたまって熱中症になりやすくなってしまうのです。

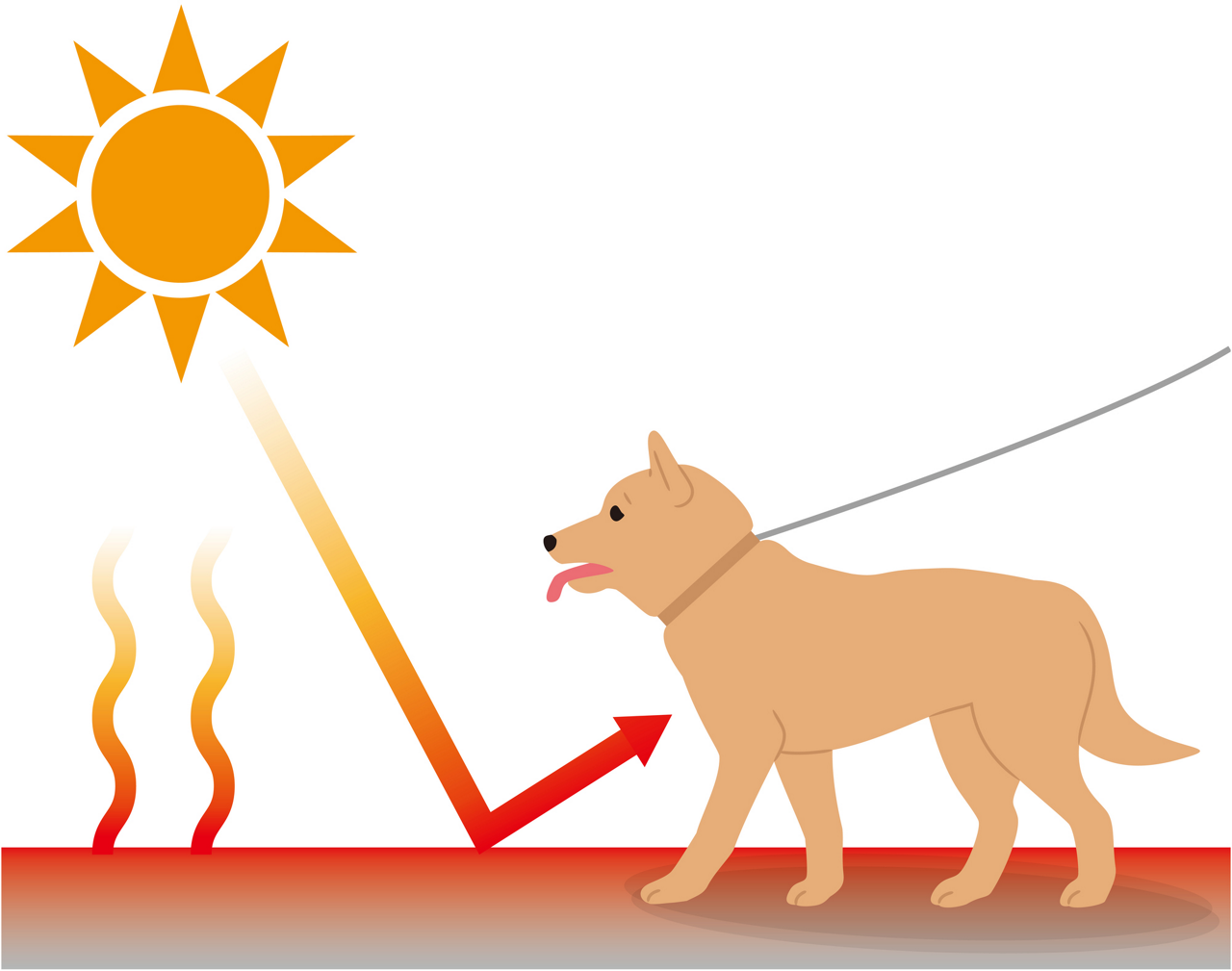

・人間よりも過酷な環境にさらされることも

犬には散歩が欠かせませんし、中には散歩を好む猫もいるでしょう。真夏の晴れた日の路面温度はとても高く、アスファルトの温度は60℃近くまで上昇することも。私たちは、靴やサンダルを履き、地面に対して垂直に歩いていますが、犬や猫は地面に対して平行に、しかも直接地面に肉球をつけて四足歩行で歩きます。地面に体全体が近く、暑さの影響を直接受けてしまうことから、人間よりも熱中症のリスクが高いといえます。

●犬や猫が夏バテになる要因

夏バテとは、暑さで体力が消耗し、その結果、体のあちこちに現れる不調全般を指します。犬や猫が夏バテになる要因としては、食欲低下や睡眠不足、冷房の利き過ぎ、室内外の温度差、脱水状態、自律神経の乱れなどが考えられます。

暑くなると「散歩を控える」「散歩の時間が短くなる」といったことも増えます。犬や猫も人間と同様に運動量が減れば食欲が落ち、その結果胃腸があまり働かなくなって消化機能が低下し、夏バテになってしまいます。また、個体差ではなく、体の特徴や環境によって夏バテを引き起こしやすい場合もあります。

「熱中症」と「夏バテ」の症状の違い

熱中症と夏バテの違いの1つが「症状が出るスピード」です。一般的には、急激に体調が悪化するのが「熱中症」、徐々に体調が悪くなっていくのが「夏バテ」です。

それ以外の夏バテなのか熱中症なのかを判断する目安となる、具体的な症状をご紹介します。

●犬や猫の熱中症の症状チェック

・ぐったりして元気がない

・食欲がない

・落ち着きがない

・口を開けてハァハァと息をしている

・心拍数が増えている

・耳や肉球などが熱くなっている

・ふらついている

・体温が40℃前後まで上昇している

・眼球がけいれんするように震えたり揺れたりしている

・嘔吐(おうと)や下痢がある

・けいれんや震えがある

・意識を失っている

●犬や猫の夏バテの症状チェック

・元気がなくなる

・食欲が落ちる

・落ち着きがなくなる

・嘔吐や下痢をする

・おしっこの量が減る

●熱中症や夏バテと間違えやすい主な病気

夏バテによる体調不良が起き、症状が悪化して熱中症に移行してしまう場合もあります。一方で、「これは熱中症?夏バテ?」と気になって病院に行ったら、実は全く違う病気だったということも。熱中症や夏バテと間違えやすい病気をご紹介します。

<犬の病気>

・アジソン病

症状:嘔吐や体重減少、食欲低下

副腎皮質から分泌されるホルモンの不足が原因で、暑さや湿度などのストレスによって症状が悪化します。

・子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)

症状:発熱や水の飲み過ぎ、体重減少、ぐったりする

細菌感染によって子宮の中に膿がたまる。

<猫の病気>

・重い膀胱炎

症状:ぐったりしたり嘔吐したりする

膀胱内の粘膜に炎症が起こる。

・甲状腺機能亢進症

症状:体温が高めになる、落ち着きがなくなる、体重減少

甲状腺ホルモンが過剰に分泌されて起こる病気で、高齢の猫が多く発症する。

<犬・猫どちらにも起こる病気>

・腎臓病

症状:夏バテに似た症状が現れる

加齢や感染症、尿路閉塞(へいそく)などによって起こり、腎臓の機能が低下。

熱中症や夏バテを起こしやすい犬や猫の特徴は?

体の特徴や原産国、体型などの違いによって熱中症や夏バテになりやすいタイプの犬や猫がいます。こちらでは、特に注意が必要な犬や猫の特徴をご紹介します。

●熱中症になりやすい犬や猫

・短頭種(たんとうしゅ:気道が短く呼吸や唾液が蒸発しにくい)

犬…パグ、シーズー、フレンチブルドッグなど

猫…ヒマラヤン、ペルシャ、エキゾチックショートヘアなど

・長毛種(ちょうもうしゅ:熱がこもりやすい)

犬…ゴールデンレトリバー、シェルティ、ボーダーコリーなど

猫…ヒマラヤン、ペルシャ、ノルウェージャンフォレストキャットなど

・寒い地域が原産で毛が多い種類(熱がこもりやすい)

犬…シベリアンハスキー、グレートピレニーズ、サモエドなど

猫…ノルウェージャンフォレストキャット、サイベリアンなど

・小型犬や足の短い犬種(地表からの熱の影響を受けやすい)

犬…ダックスフンド、コーギー、チワワ、トイプードルなど

・毛が黒や濃い色の全ての犬・猫(熱がこもりやすい)

・肥満体型の全ての犬・猫(体に熱がこもりやすく、首周辺についた脂肪により呼吸機能も低下しやすい)

・子どもやシニア

子ども…体温や水分を調節する体の機能が未発達

シニア…のどの渇きに気づかずに水分不足になったり、体内の水分調整機能が低下していたりする

・疾患がある

心臓や腎臓、呼吸器に疾患があると熱中症になりやすく、重症化もしやすい

これらの特徴にかかわらず、そのペット独自の体質で暑がりや寒がりといった犬や猫もいます。特に暑がりの場合、夏は注意深く様子を観察してあげましょう。

●夏バテになりやすい犬や猫

・猫全般

先祖が砂漠地帯に住んでいたことから、暑さには強いものの湿度には弱い傾向があり、高温多湿な日本の気候が夏バテの要因になる場合があります。

・長毛やダブルコート(被毛が二層構造)の犬や猫

暑さ・湿気がストレスになり、夏バテの要因となる自律神経に影響が出やすくなります。

・短毛や白い毛、鼻の色素が薄い犬や猫

紫外線のダメージを受けやすく、自律神経の乱れや疲労が起こることがあります。

●犬と猫、どちらが熱中症になりやすい?

性格や生活スタイルが違う犬と猫では、熱中症に対してそれぞれ異なる注意が必要です。

・犬は「散歩」の時間とタイミングに注意

犬は自身で異変に気づきやすいので、遊び疲れたら休む、体が熱くなったら自分で水を飲みに行く、冷たい床にお腹をくっつけて体を冷やすなどして、体温や体調の調整ができます。ただし、基本的に毎日散歩するため、夏の熱い地面の上を歩くなど過酷な環境にさらされることで、熱中症になるリスクが高くなってしまいます。日陰を歩いたり、早朝や夜などの涼しい時間帯に散歩したりするとよいでしょう。

・猫は「睡眠時」に注意

猫は自分で高い所にのぼることができ、上下に動いて涼しく快適な場所を探すことができるため、熱中症は犬よりも少ないといわれています。ただし、犬に比べて猫は寝ている時間が長く、猫自身が気づかないうちに熱中症になっていることも。実際に布団に潜り込んで寝ているうちに熱中症になったり、カーテンと窓の間で日なたぼっこをしていて熱中症になったりした事例もあります。

室内にいる時はエアコンを利用して室温・湿度を快適に保ち、水分補給がしやすい環境をつくってあげるとよいでしょう。

「むくみ」が熱中症のリスクを高めることも

住んでいる地域の気候や風土も影響しますが、湿度の高い日本で暮らしている犬や猫は、意外とむくみがちです。むくみがあることで、「体に水が足りている」と脳が誤認して水を飲む量が減ってしまったり、東洋医学的には水の流れが滞っていることによって「胃内停水(いないていすい:胃の中に水がたまっている状態)」を引き起こし、水を飲みたいのに飲めないという症状が見られたりするため、熱中症のリスクが高くなってしまいます。

●むくみのサインをチェックしよう!

「もしかしてうちの子、むくんでいる?」そんな時は、次の3つのポイントをチェックしてみてください。

・首や脇にはみ出している肉がある

・指で皮膚を押しても戻らない

・皮膚をつまんで持ち上げ、離した時にゆっくりと元に戻る

●おすすめのむくみ解消法

もしペットの体がむくんでいたら、簡単にできる次のむくみ解消法を試してみましょう。

・黒豆茶や小豆茶、とうもろこしのひげ茶などノンカフェインで利水作用のある飲み物を与える。

・背中や脚をさするように優しくマッサージする。

熱中症や夏バテを起こさないための暮らしのコツ

猛暑が当たり前のように続く近年の日本の夏では、屋内外にかかわらず熱中症や夏バテのリスクが潜んでいます。ペットが快適に暮らすためのコツを、シーン別にご紹介します。

●家の中

・適度な温度や湿度に

一般的には23~25℃が最適といわれていますが、暑がり・寒がりなどのペットの体質によって適温は異なります。

エアコンをつける場合、冷たい空気は下にたまるので、上下に移動できる猫より、床で生活している犬のほうが冷えやすい傾向にあります。犬を飼っている場合、飼い主さんが床に寝転がってみて、冷え過ぎていないか確認しましょう。多頭飼いで、暑がりと寒がりのペットが同居している場合は、暑がりのペットに温度を合わせ、寒がりのペットにはブランケットや服を用意してあげてください。

また、湿度は60%を超えると熱中症リスクが高まるといわれているので、エアコンの除湿機能なども活用しましょう。

<室温・湿度の調整方法>

・直射日光が入らないようにする

・風通しをよくする

・冷却マットなどペット用の熱中症対策グッズを活用する

・涼しい場所を選べるように、できるだけ自由に動けるようにしておく

・必要に応じてエアコンを適切に使う

・水分不足の対策を

水飲み場は複数用意し、水分補給がしやすいようにしておきましょう。また、冷たい水は胃腸の働きが低下して夏バテの原因になるので、水は常温で与えてください。

水分摂取が不足気味の場合は、その時々の体調をみながら食事を調整し、ウェットフードを与える頻度を増やしたり、ドライフードを水でふやかして与えたりしましょう。ただし、水分を含んだフードは傷みやすいので、すぐに片づけてください。

・留守番をさせる時の注意点

エアコンをつけて、温度や湿度を管理するようにしましょう。また、水が確実に飲める状態にしておくことも忘れずに。

・不在時の落雷による停電への備えも

近年は天候が急変することも増えています。雷などで停電になった場合に備え、エアコンが自動的に運転を再開できるかなどを確認し、必要があればスマート家電なども導入しましょう。長時間留守にする場合は、エアコンを低めの温度設定にしておくと、仮に停電が起きてもしばらくは室温を低い状態に保てます。

●外出時

・車などでの移動時も注意しよう

人間のお子さんと同様に、車の中には放置しないようにしましょう。ペットキャリーの中に保冷剤を用意すると共に、水も携帯してこまめに飲ませるようにしてください。

・散歩は「ワンちゃんファースト」で

夏の炎天下でも犬を散歩させている光景を目にしますが、真夏日ほどの気温になると、夕方になっても、アスファルトの温度は下がりません。犬にとっては、アスファルトの温度がしっかりと下がった夜や早朝に散歩するほうが安心です。散歩の前にアスファルトが熱くないかを確認し、必要に応じて冷却機能のついた首輪やベストなども活用するとよいでしょう。散歩中も水分補給ができるように水を携帯し、こまめに水分を与えてください。暑い時間帯を避けることは飼い主さんの熱中症予防にもなります。

また、散歩に行かないという選択肢も熱中症対策になります。その場合は、散歩に行けない分、室内で軽く運動をさせたり、運動量に合わせて食事量を調整したりすることも重要です。

・犬用の靴やサングラスは使ったほうがいい?

真夏のアスファルトは50~60℃にもなり、肉球の火傷のリスクがあります。あまりに路面が熱い時は、肉球を守るために犬用の靴をはかせるとよいでしょう。ただし、歩くことによる肉球への刺激は脳のトレーニングにもなるので、土の上では脱がせるなど臨機応変に。

また、目から入ってくる紫外線は、目だけでなく皮膚にも影響するといわれています。路面からの紫外線の照り返しは想像以上に強いため、足の短い犬種や小型犬には犬用のサングラスも有効です。

暑さで食欲が落ちてしまったら

ペットも食欲がない状態が続くと、必要なエネルギーを摂取できずに、夏バテや熱中症、さらには他の重篤な病気を引き起こすことがあります。暑さによる食欲不振の場合、その子が食べやすくなる工夫をしてみましょう。

●食欲不振の時の食事のコツ

・人間と同じく、消化しやすい物を与える

・ドライフードよりも食べやすいウェットフードを与える

・手づくりごはんの場合は、シンプルな材料であっさりとしたものにする

・夏野菜など、体を冷やす働きのあるものを与える

(例:きゅうりのすりおろしをおやつにあげるなど。きゅうりは犬に食べさせてよく、猫も少量であれば問題ありません。)

●食事が難しい時は、水分補給の工夫を

体調が悪くて食べるのも難しい時は、犬・猫用の経口補水液や、経口補水液を作るパウダーなどを活用しましょう。水は飲めなくても、味がついた飲み物だと飲んでくれることもあります。

熱中症になってしまった場合の対処法

ペットの様子が少しでもおかしかったら、できるだけ早くかかりつけの病院か、近くの病院に連れて行きましょう。特に震えやけいれん、意識障害などの神経症状や、体温が40℃を超えたら大変危険な状態です。病院へ事前に熱中症の疑いがあることを連絡しておくと、病院に着いてからスムーズに診察してもらえるでしょう。

●覚えておこう! 応急処置のステップ

(STEP1)水を飲むことができれば、水を少しずつ飲ませる。

(STEP2)エアコンの利いた室内など、涼しい環境に移動させる。

(STEP3)常温の水道水を全身にかけたり、水道水で濡らしたタオルなどで包んで風を送ったりして体を冷やす。

(STEP4)ハンカチで包んだ保冷剤などで、首や脇、鼠径部など太い血管が皮膚の近くにある場所を冷やす。

<体を冷やす時の注意点>

・氷を直接体に当てない

氷などで冷やすと、末端の血管が収縮して熱が発散しにくくなり、脳や内臓など体の内部の温度(深部体温)が下がらなくなります。

・冷やすのは「太い血管」のある部分のみ

全身を急激に冷やしてしまうと体の負担になります。冷やすのは、あくまで太い血管のある部分のみにしましょう

●熱中症によって起こる「タンパク質の変性」

タンパク質は生き物の体を構成する重要な成分ですが、体温が高くなるとその熱によって体内のタンパク質が変性することがあります。その分かりやすい身近な例が、ゆで卵です。熱を加えられてゆで卵になると、生卵には戻りません。一度変性してしまったタンパク質は、残念ながら元に戻らないのです。

熱中症によって体温が高くなり、体内でこのタンパク質の変性が起きてしまうと、臓器の機能障害や多臓器不全を引き起こしてしまうことがあります。犬や猫の命と健康を守るためにも、万が一の時にも落ち着いて対応できるように、適切な応急処置を覚えておきましょう。

飼い主の皆さんへ『愛犬・愛猫の熱中症は予防することができます』

夏バテはどんなに気をつけていてもなってしまうことがありますが、熱中症は、普段から気をつけていれば予防することが可能です。万が一発症してしまったとしても、初期症状のうちに正しく対処すれば、助けられることがほとんどです。

その一方で、熱中症は死亡率が決して低くなく、手遅れになってしまうケースも多い怖い病気でもあります。少しでもおかしな様子があれば、迷わず受診することを心がけてください。

熱中症を予防するためにも、日頃から、家族である犬や猫をしっかり観察して、その子が暑がりなのか寒がりなのかなどといった体質を見極め、その子にとって適切な環境や食事を用意してあげましょう。そして一緒に、暑い季節を乗り越えていきましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト