うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)

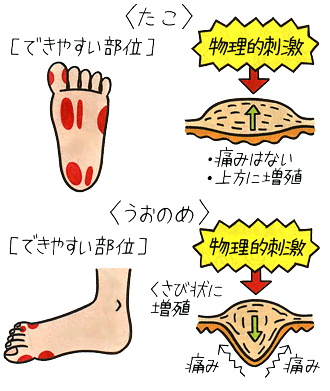

うおのめも、たこも、皮膚の一部分が「慢性的な刺激」を受け続けることによって、その部位を守るために表面の角質層が厚く硬くなってできる病変です。主に大人の足の裏や足指の間にできます。 うおのめは直径5~7mm程度の大きさのしこりで、中心に魚や鳥の目のように見える小さな角質の芯があるため「うおのめ」と呼ばれます。外部からの刺激を受けると痛みを生じます。 たこは足の裏にできる他、足の裏以外にも、その人の生活習慣で慢性的な刺激が加わる部位にもできます。例えば正座の習慣で足の甲にできる「座りだこ」や長時間ペンを握る習慣によって指にできる「ペンだこ」などがあります。通常、痛みはありません。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)について知る

うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)の原因

うおのめも、たこも、生活の中で繰り返し受け続ける刺激が原因

うおのめ、たこ共に、物理的な刺激や圧迫を繰り返し受ける部位の皮膚を守るために、角質層が硬くなったものです。その原因としては次のようなことが挙げられます。

- うおのめ

窮屈だったり足の形に合わなかったりする靴を履くことが大きな原因で、特に骨のでっぱりが靴に当たる部分などにできる。また、足裏の一部に圧力がかかるような歩き方も原因になる。他にも長時間の歩行や足の変形、年をとったり病気などによって足裏の脂肪が減少したりすることでも生じる。

- たこ

うおのめ同様、靴による圧迫の他、生活習慣の中で皮膚の一部に圧力がかかることが原因。また、高齢者や更年期の女性、糖尿病など血行が悪くなる病気があると、たこができやすくなる。

うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)の症状

痛みがあるのが「うおのめ」、痛みがないのが「たこ」

うおのめは皮膚内部へ、たこは平らに上方に厚くなります。うおのめは痛みが出ますが、たこは通常痛みがありません。

- うおのめ

うおのめの中心にある角質の芯は円すい状で、真皮に突き刺さるように食い込み内部に伸びていく。そのため、靴による圧迫や歩行などで物理的刺激が加わると、知覚神経を刺激して痛みが生じる。 - たこ

たこは、刺激を受けた周辺の皮膚全体が厚く硬くなってほぼ平らに盛り上がっていく。芯がないので通常は痛みがなく、角質が硬いためにかえって感覚が鈍くなることもある。たこに痛みや赤みがある場合は、細菌感染を起こしている可能性があるので皮膚科医の受診を。

間違いやすい「イボ」もあるので注意

うおのめによく似た病気として、「足底疣贅(そくていゆうぜい)」と呼ばれる、ウイルス感染によるイボがあります。

<うおのめとイボの見分け方>

- 圧力が加わらない場所にもできる

- 押すよりも、つまむほうが痛い

- よく見ると、出血による黒褐色の点が見える

このような場合は足底疣贅である可能性が高く、うおのめと間違えて削るとウイルスが他の場所に感染し、イボが増えることがあります。皮膚科を受診して診断してもらいましょう。

また、子どもにはうおのめができることは少ないのですが、もし足裏にうおのめに似た痛みのある症状があったら、それは「ミルメシア」というイボの可能性があります。これもウイルス感染によるもの。痛みで歩きにくくなることもあるので、皮膚科で診察を受けてください。

うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)の対策

うおのめ、たこは市販薬でやわらかくしてから削る

硬く厚くなった部分をカミソリなどで無理に削ると、皮膚が傷ついて出血したり、細菌感染を起こしたりするので避けてください。

家庭でケアする場合は、患部の角質をやわらかくする市販薬を使用し、やわらかくなったらピンセットなどで痛みを感じない程度に、患部の周囲から削っていきます。入浴後、皮膚が水分で潤ってやわらかくなった状態で行うとよいでしょう。治りにくい場合は数日ごとに繰り返します。

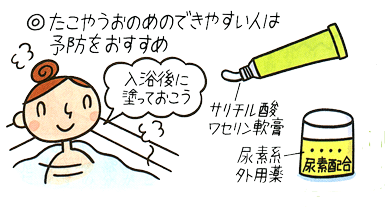

患部に塗り薬(サリチル酸ワセリン軟膏や尿素系外用薬)を塗るのもよいでしょう。

改善がみられない場合や、頑固なうおのめ除去は皮膚科医を受診

家庭でうおのめやたこに改善が見られない場合は、別の病気の可能性もあるので必ず皮膚科医を受診しましょう。また、うおのめは角質の芯を深くまで取り除かないと痛みが消えないので、皮膚科医に除去してもらうのが安全です。うおのめの除去は、角質をやわらかくするためのサリチル酸の貼り薬を数日間貼り続けた後、芯の部分だけをメスやハサミなどで切り取る治療が一般的で、液体窒素による凍結療法が行われる場合もあります。

糖尿病の人は傷が壊疽に進行しやすい!自己処理せずに速やかに受診を

糖尿病の人は、神経障害を招きやすいため足の痛みや傷に気づきにくい上に、傷ができると化膿や潰瘍を起こしやすくなります。足に異変を感じてから壊疽を起こすまでは、3日から1週間ほどといわれています。必ず速やかに病院で処置を受けましょう。

うおのめ(鶏眼)・たこ(胼胝)の予防法

皮膚が乾燥していると、うおのめ・たこができやすくなるので常に保湿を

たこや、うおのめは皮膚が乾燥していると起こりやすくなります。繰り返し起こる人は予防のために、入浴後などに皮膚を潤す薬効のある塗り薬(尿素系外用薬など)を塗ることをおすすめします。また、日常的にうおのめができやすい人は、うおのめができやすい場所に市販のドーナツ型の保護パッド(うおのめパッド)を貼っておくことも予防に役立ちます。

うおのめ・たこの予防のため、足に負担がかからない靴を選ぶ

うおのめや足裏のたこは、靴を変えることで軽減することが多いもの。ハイヒールや足を締めつける靴は、細くて窮屈な型に足を無理やり入れ込む状況をつくります。逆に大き過ぎる靴も歩く時に脱げないよう、足に余分な力が加わってしまうのでよくありません。男性の場合のトラブルは、硬い安全靴や皮革靴など職業性の靴によって多く起こります。

お役立ちコラム

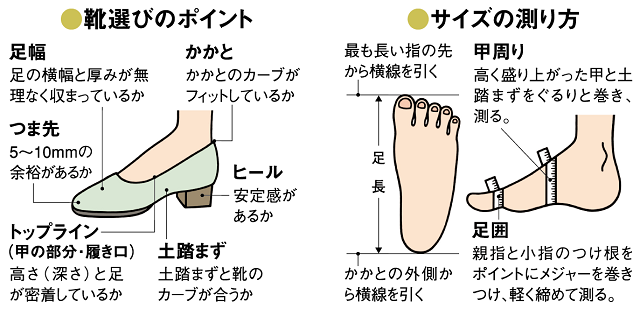

足に負担がかからない靴選びのポイント

まず、足長、足囲、甲周りの3カ所を測定します。実際に、自分の足型を絵に描いて確認してみましょう。靴のサイズの「E」という表示は足囲の寸法のことです。靴を試着する際は、履いて真っすぐに立ち、かかと・つま先・土踏まず・足幅・トップライン・ヒールの6カ所を確認し、その場を歩いてスムーズに足運びができるかチェック。フィット感を調節できる中敷きを活用するのも一案です。

製品情報サイト

製品情報サイト