肩こり

肩の筋肉が硬くなり、だるさや重さを感じるのが肩こりです。主に肩や首の筋肉への過剰な負担による、筋肉の緊張と血行不良(筋肉疲労)が原因で肩こりは起こります。特に、日常生活の中での悪い姿勢や、長時間の同じ姿勢、ストレス、運動不足、体に合わない寝具などにより生じるため、これらを見直すことで肩こりの予防・改善が可能です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

肩こりについて知る

肩こりの原因

肩こりは過度な負担による筋肉の緊張、血行不良が主な原因

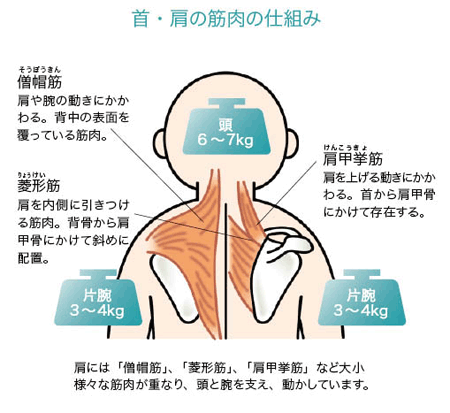

背骨が垂直な人間は、合計15kgもの頭と両腕を肩や首の筋肉で支える必要があります。そのため、肩には常に大きな負担がかかっています。

筋肉に負担がかかると筋肉が緊張して血管を圧迫するため血流が滞り、酸素不足となった筋肉内に疲労物質が発生・蓄積します。これが周囲の神経を刺激して痛みを感じるようになり、肩こりを感じます。次のような習慣は、更に肩に負担をかけます。

- 筋肉の緊張、血行不良による肩こりの原因①:姿勢や動作の癖

人間の背骨は、緩やかなS字カーブを描くことで、頭を含む上半身の重みを前後に分散させ、特定の筋肉に過度な負担がかからない仕組みになっています。しかし、猫背などの悪い姿勢や長時間のデスクワーク、スマートフォン操作、バッグを片方の肩にかけ続けるなどの日常動作の癖により、背骨が本来の位置からずれて筋肉に負担がかかり、痛みが生じやすくなることで肩こりを感じます。

- 筋肉の緊張、血行不良による肩こりの原因②:ストレス、睡眠不足

ストレスを抱え込んだり、寝不足が続いたりすると、自律神経のバランスが崩れて筋肉が緊張状態になります。すると、血液の循環が悪くなり、筋肉疲労を招きやすくなることで肩こりを感じます。

- 筋肉の緊張、血行不良による肩こりの原因③:運動不足、寒さ

運動不足で筋力が低下したり、寒さで血管が収縮して筋肉が緊張したりすると、筋肉疲労が生じ、肩こりが起こりやすくなります。

- 筋肉の緊張、血行不良による肩こりの原因④:体に合わない寝具

枕が高過ぎたり敷布団が柔らか過ぎると、頭が持ち上がって首が曲がったり、背中が沈み込んだりして姿勢が悪くなり、肩や首に負担がかかって筋肉疲労が起こることで肩こりを感じます。

肩こりが起こりやすい体型もある

「首が短い」人は、長い人に比べて頭を支える力が必要となり、首や肩に負担がかかるため、肩こりが起こりやすいです。また、「肥満」により体重が増すと、肩や首にかかる負担も増します。

「やせ過ぎ」、「なで肩」という体型は、筋力が弱く、筋肉が緊張しやすいため、肩のこりや痛みが起こりやすくなります。

肩こりが「五十肩」や「頸椎の病気」が痛みを引き起こすことも

「変形性頸椎症」など頸椎の病気、肩関節の周囲に炎症が起こる「五十肩」も肩こりの原因になります。 「五十肩」(肩関節周囲炎)は、肩関節の骨・筋肉などの老化や、肩の酷使が原因で、左右どちらかの、肩から二の腕にかけて痛みが生じます。炎症が治まると痛みも和らぎますが、肩が上がりにくい状態は続きます。30〜60代にかけて起こり、特に50代に多く見られます。

時には、「狭心症」や「心筋梗塞」など心臓の病気によって、突然、肩から背中に強い痛みが起こることもあります。

肩こりの対策

湿布薬や解熱鎮痛剤を上手に使用して肩こりを緩和する

肩こりや肩の痛みがつらい時は、湿布薬剤やテープ剤を使用するのも方法の1つです。皮膚が弱い場合は、かぶれを起こしにくいローション剤やゲル剤、スプレー剤などを利用するとよいでしょう。また、ストレスによる筋肉の緊張が招く肩の痛みには、一時的な対処法として解熱鎮痛剤を使用すると、たいていの痛みは治ります。

肩こりで整形外科を受診した方がよい場合

次の症状が1つでもある場合は、肩こりの背景に治療が必要な病気が隠れている可能性があります。まずは早めに整形外科を受診しましょう。

- 安静にしている時も、肩こりの痛みが治まらない。または痛みが増す。

- 肩こりの痛む範囲がだんだん広がっている。

- 肩や腰、頭、お腹、お尻、脚などにしびれが起きている。

また、パップ剤や解熱鎮痛剤を使用しても肩こりの痛みが治まらず、「激しい運動をした」、「寝具を変えた」など原因となる心当たりがない場合は、自己判断で市販薬を使い続けるのではなく、早めに整形外科を受診しましょう。

肩こりの予防・改善法

筋肉疲労による肩こりは、生活習慣を見直すことで予防・改善が可能

- 肩こりの予防・改善①:姿勢を意識する

悪い姿勢や、長時間の同じ姿勢は肩こりを招く原因に。特に肩や首の大きな負担となるスマートフォンの使用は、目線が斜め下に向くような姿勢で、30cmほど離して使用するようにしましょう。

パソコン作業やドライブでは、適宜休憩をとって体の緊張をほぐします。ストレッチなどで体を軽く動かし、血行を改善することも忘れずに。車のシートの硬さや角度、ハンドルの位置、デスクの椅子の高さや背もたれの角度なども、自分に合っているかどうかチェックを。

- 肩こりの予防・改善②:体に合わない寝具を見直す

就寝中に人は一晩で20〜30回の寝返りをうち、背骨のゆがみや筋肉の緊張をリセットしています。しかし、枕が高過ぎると頭が持ち上がり、敷布団が柔らか過ぎると体が沈み込み、どちらも首や肩の負担となるだけでなく、就寝中の体のリセットも正しく行われません。寝ている間も正しい姿勢が保たれるよう、自分の体に合った高さ・硬さの寝具を選ぶことが大切です。

- 肩こりの予防・改善③:日頃から肩をこまめに動かす

肩関節を動かすことで、筋力がつくと共に、肩の動きを滑らかにする潤滑油(関節液)がつくられます。次にご紹介するような肩を動かす運動をこまめに行い、肩関節の動きや血行をよくしましょう。習慣にしやすいラジオ体操や太極拳などもおすすめです。自身の体力や生活に合った運動を見つけ、楽しみながら続けましょう。

肩こりの改善には肩を動かす運動をこまめに行う

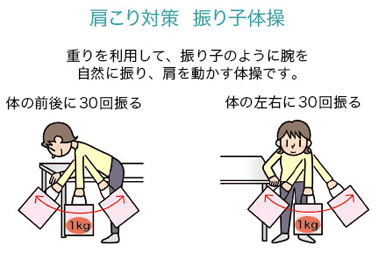

- 振り子体操

(1) テーブルの脇に立ち、片手を置く。

(2) 反対側の手に、1kgほどの重りを入れた紙袋を持ち、前かがみになる。

(3) 肩の力を抜き、紙袋を振り子のように前後に30回、左右に30回ゆっくりと振る。

※無理をせず、自分のペースで行いましょう。痛みが悪化している場合や治療中の病気やけががある場合、運動中に痛みを感じた場合は、まず医師に相談してください。

お役立ちコラム

5分でできる、肩と首のリラックス法

硬い床に仰向けになり、頭から腰が一直線になっていることをイメージしましょう。そのまま全身の力を抜いて5分間、姿勢を維持します。背骨のS字カーブが正しい位置に戻り、肩と首への負担が和らぎます。肩こり予防として、休憩時間や、就寝前などの習慣にしてみては。

製品情報サイト

製品情報サイト