咽頭結膜熱

咽頭結膜熱はアデノウイルスによる感染症で、「発熱」「のどの腫れと痛み(咽頭炎)」「結膜炎」の3つの症状が出るのが特徴です。夏に幼児や小学生の間で流行しやすいため、咽頭結膜熱は、ヘルパンギーナ、手足口病と並んで、「子どもの三大夏かぜ」の1つともいわれますが、近年では春や秋に流行するケースも増えており、子どもだけでなく大人がかかることもあります。また、発熱、咽頭炎、結膜炎の3つの症状の全てが現れるとは限らないことも知っておきましょう。

咽頭結膜熱にはワクチンや抗ウイルス薬はなく、1週間ほどで自然治癒する感染症のため、つらい症状を緩和する薬とホームケアで回復を待ちます。ただし、感染力が強いウイルスですので、ホームケアの際は、家庭内感染に注意してください。発熱では高熱が出て、解熱までの期間も長めです。40℃前後の高熱が4~5日、時には1週間ほど続くこともあるということも心得ておくとよいでしょう。

なお、咽頭結膜熱は、以前はプールの水やタオルの共用によって感染することから「プール熱」と呼ばれていましたが、塩素濃度基準を満たしたプールで、なおかつタオルの共用をしない現代では、プールで感染することはほとんどありません。

千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉大学医学部臨床教授。公認心理師。千葉大学医学部関連病院勤務を経て、1998年千葉大学医学研究院小児病態学教官。2005年外房こどもクリニック開業(千葉県いすみ市)を経て、08年医療法人社団嗣業の会理事長、23年より「図書室のなかのクリニック」をコンセプトにした、こどもとおとなのクリニック パウルームを東京都港区に開業。日本小児科学会専門医・指導医。日本感染症学会専門医・指導医・評議員。日本遠隔医療学会幹事。著書に『駆け抜けた17年』(幻冬舎)、『プライマリケアで診る小児感染症 7講』(中外医学社)、共著『最新感染症ガイド R-Book 2018-2021』(日本小児医事出版社)ほか多数。

<目次>咽頭結膜熱について知る

咽頭結膜熱の原因

咽頭結膜熱はアデノウイルスへの感染が原因

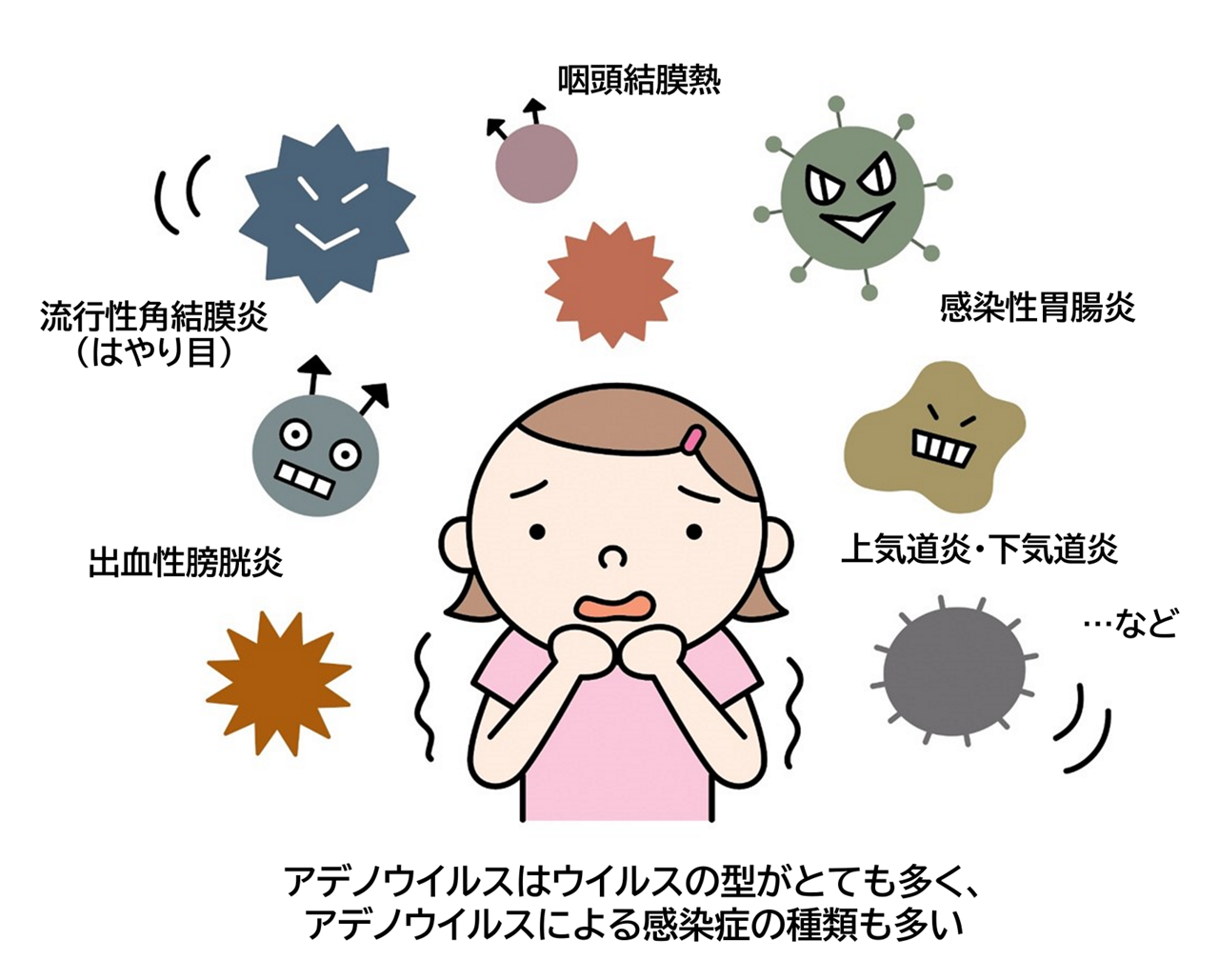

咽頭結膜熱の原因はアデノウイルスへの感染です。アデノウイルスはウイルスの型がとても多く、型によって呼吸器、目、胃腸、泌尿器などに様々な症状を引き起こします。そのため、「アデノウイルス感染症」と総称される疾患は以下のようにたくさんあり、このうちの「発熱、咽頭炎、結膜炎」の症状を合併するものを「咽頭結膜熱」と呼んでいます。

●主なアデノウイルス感染症

・咽頭結膜熱……発熱、咽頭炎、結膜炎を合併する

・流行性角結膜炎(はやり目)……角膜炎と結膜炎が起こり、大量の目やにが出る

・感染性胃腸炎……下痢や嘔吐などの症状が出る

・出血性膀胱炎……排尿時に痛みがあり、出血を伴う(血尿が出る)膀胱炎

・上気道炎……鼻炎、咽頭炎、扁桃炎などの上気道炎(いわゆる「かぜ」の症状)

・下気道炎……気管支炎、肺炎などの下気道炎

アデノウイルスは1年中活動しているウイルスですが、主に夏に流行する代表的なアデノウイルス感染症が「咽頭結膜熱」と「流行性角結膜炎(はやり目)」です。咽頭結膜熱の原因になるのは、アデノウイルス3型、7型が多いのですが、別の型に感染することもあるため、繰り返しかかる場合があります。また、同じ型のアデノウイルスでも咽頭炎のみを発症するなど、発熱、咽頭炎、結膜炎の3つの症状が揃わないこともあったり、いわゆる「かぜ(上気道炎)」症状のみで軽く治まったりするケースもあります。

咽頭結膜熱の感染経路は「飛沫感染」「接触感染」の2つで、感染力が強い

咽頭結膜熱を引き起こすアデノウイルスへの感染経路には以下の2つがあります。

●飛沫感染……発症者の唾や咳、くしゃみなどに含まれたウイルスを吸い込むことで感染する。

●接触感染……発症者の唾や目やになどに含まれるウイルスが付着した物に触れ、その手で目・鼻・口などの粘膜を触ることで感染する。

アデノウイルスは感染力が強いので、周囲に咽頭結膜熱の人がいる時は、飛沫感染や接触感染に注意しましょう。(家庭内感染の防ぎ方について、詳しくは「咽頭結膜熱の予防法」をご覧ください)

もちろん、自分自身がかかった場合も周囲に広げないように十分気をつけて静養してください。

咽頭結膜熱の症状

咽頭結膜熱の3つの特徴的な症状は「発熱・咽頭炎・結膜炎」

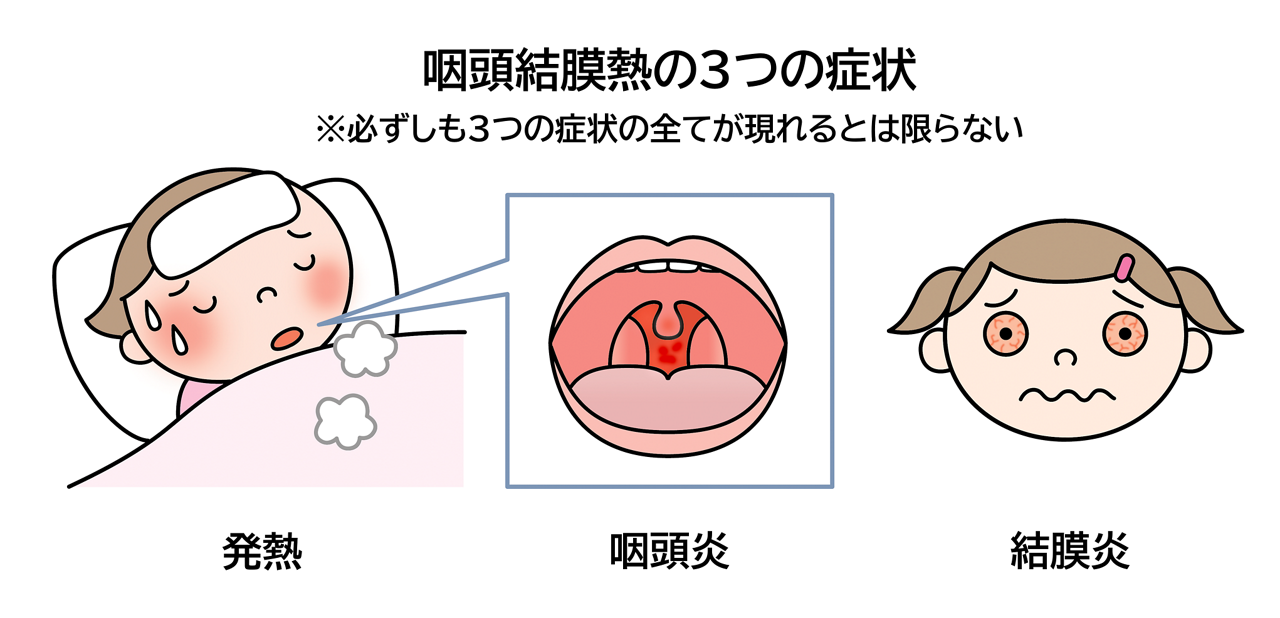

咽頭結膜熱は5~7日の潜伏期間を経て、以下のような症状が現れます。「発熱」「のどの腫れと痛み(咽頭炎)」「結膜炎」の3つがこの疾患の特徴です。

●発熱……急に高熱が出ることが多く、解熱までの期間が比較的長い

突然、38~40℃くらいの高熱が出ることが多くあります。発熱は4~5日続くことが多く、時には1週間続くこともあります。咽頭結膜熱は発熱の期間が長めで、高熱が続きやすいということを心得ておきましょう。また、発熱をしている割には、全身症状はそれほど悪くなく、元気があることも多いです。

のどの痛みなど、症状がかぜに似ているため受診を迷うかもしれませんが、一般的に発熱から3日経っても熱が下がらない場合は、いわゆる普通のかぜとは考えにくく、咽頭結膜熱をはじめとした他の疾患の可能性があるので受診をするようにしましょう。

●咽頭炎……のどの痛みと腫れが起きる

のどが腫れて痛みます。また、咳が出たりすることもあります。

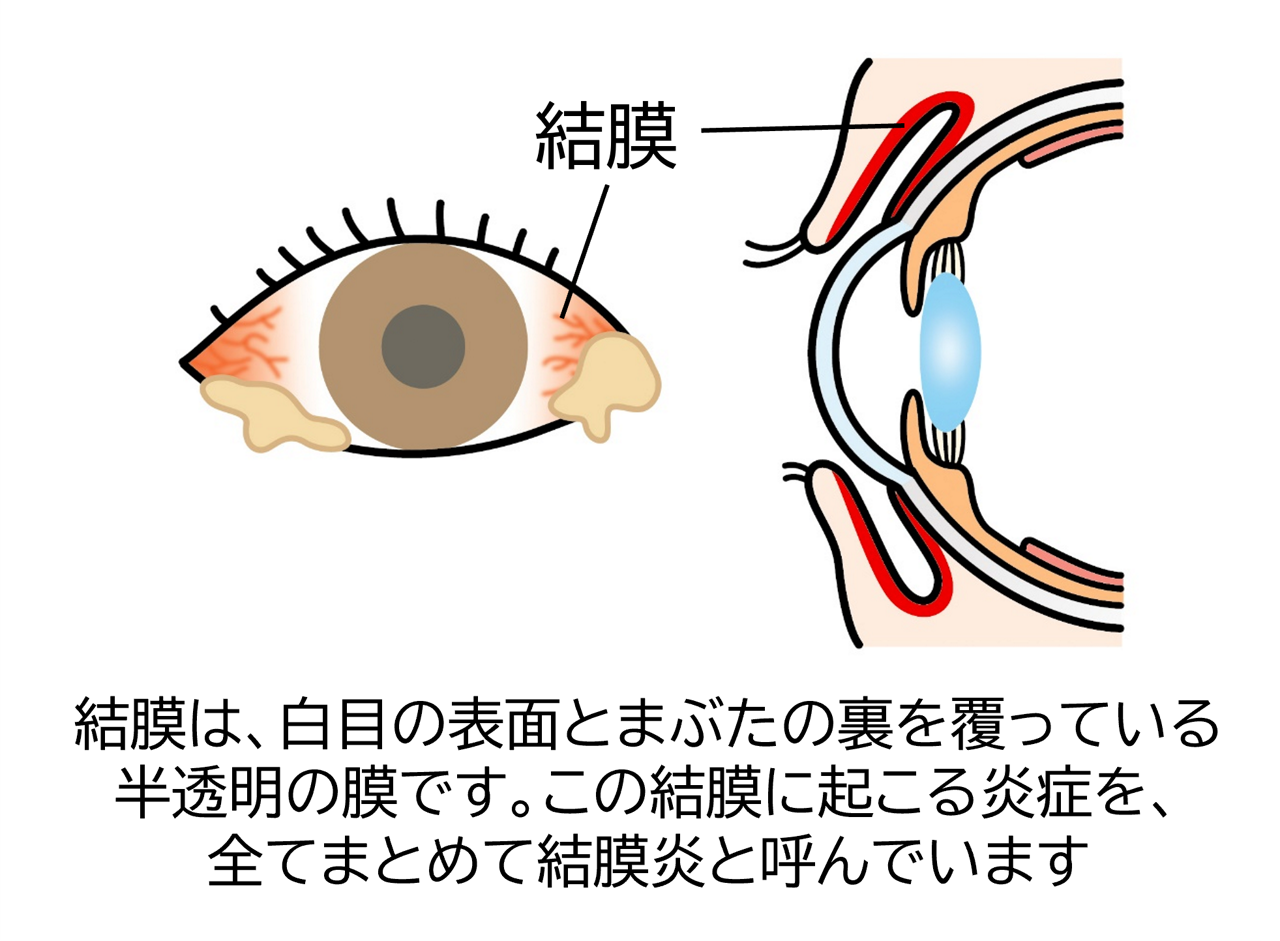

●結膜炎……結膜(白目)の充血や、目やになどの症状が出る

結膜(白目の表面とまぶたの裏を覆っている膜)が炎症を起こす「結膜炎」も特徴的な症状です。結膜炎では、充血、目の痛み、目のかゆみ、目やにが出る、涙が出やすく止まらない、目がショボショボするといった様々な症状が見られます。

また、普段よりまぶしがっているような場合は、角膜という黒目を覆う膜に炎症が起きていることが考えられ、流行性角結膜炎(はやり目)のこともあります。

咽頭結膜熱では、他に頭痛などの症状も現れることがあります。

咽頭結膜熱の3つの特徴的な症状は、全て出現するとは限らない

アデノウイルスは型が多く、型の違いによって症状の現れ方も様々です。発熱、咽頭炎、結膜炎の3症状を合併するとはいうものの、「熱が出ない」「結膜炎は見られない」など、3つの症状が全て現れるとは限らないということも知っておきましょう。いずれかの症状が出ていないからといって、咽頭結膜熱ではないとは言い切れません。

咽頭結膜熱に大人がかかることは少ないが、かかると症状が重くなりやすい

咽頭結膜熱は、大人がかかることは少ない疾患です。ただし、大人がかかった場合は、一般的に子どもよりも症状が強く出る傾向にあるので、子どもからの家庭内感染に注意して過ごしましょう。

咽頭結膜熱の治療・対処法

咽頭結膜熱では目の充血が現れることもあり、小児科と眼科のどちらを受診するか迷うかもしれませんが、のどの痛みなど他の症状を確認した上で、まずは子どもに慣れているかかりつけの小児科を受診するのがよいでしょう。大人の場合は内科を受診します。咽頭結膜熱の検査は一般的に、咽頭ぬぐい液を用いた迅速キットを使って行われますが、症状や周囲の流行状況などから明らかな場合は、検査をしないで診断されることもあります。

咽頭結膜熱は自然治癒する感染症であり、ワクチンや抗ウイルス薬はないため、つらい症状を和らげる薬と、ホームケアで回復を待つのが基本となります。ホームケアのポイントをお伝えします。

<ホームケアのポイント>

●脱水症状に気をつけ、水分を少量ずつこまめに摂る

のどの痛みで食欲が落ちるため、子どもの脱水症状に注意が必要です。水分を少量ずつこまめに摂らせるようにしてください。脱水症状を防ぐためにおすすめなのは、ゼリー飲料です。飲みやすくなるように、冷蔵庫で冷やしてあげるとよいでしょう。まだ自分のことを上手に話せない乳幼児が脱水していないかどうかを判断する方法として、おしっこがいつも通り出ているか、色が濃くなっていないかなども必ず確認するようにしましょう。

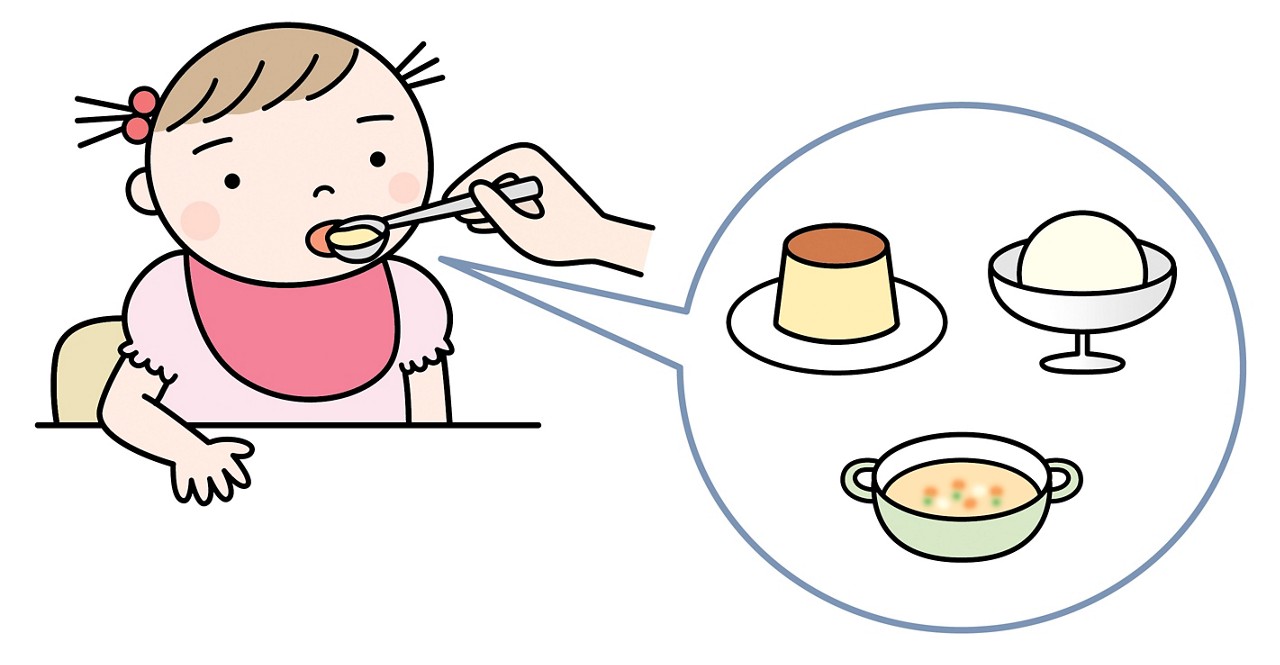

●のど越しのよい食べ物を摂る

のどが痛い時は、熱い物や染みる物は避け、のど越しのよいものを選びます。薄味のスープ類、茶わん蒸し、そうめん、豆腐などもよいですし、酸味の少ないジュース、ゼリーやプリン、ヨーグルト、アイスクリームなど、子どもが食べやすい物がよいでしょう。食後は湯冷ましや麦茶などを飲ませると、口の中を清潔に保てます。

<こんな時は病院へ>

咽頭結膜熱は、高熱によって熱性けいれんが起きたり、のどの痛みで食欲が落ちて脱水症状が起こったりしやすいので、ホームケアをしながら常に子どもの様子を観察するようにしましょう。以下のような症状があればすぐに病院を受診してください。

・発熱と共に、熱性けいれんが起きた

・ぐったりして元気がない

・水分が半日以上、全く摂取できていない

・おしっこが全く出ない

・食べ物が飲み込めず、全く食べられない

<登園・登校の目安>

咽頭結膜熱は感染力が強いため、学校保健安全法で出席停止期間が定められています。具体的には、「主要な症状が消えた後、2日を経過するまで」が出席停止期間とされています。登園・登校できるようになったらプールに入ってもかまいません。大人がかかった場合の出勤の目安も、同様に考えると安心です。自分の体調を確認して無理をしないようにしてください。

咽頭結膜熱の予防法

咽頭結膜熱は、保育園や学校等でかかることが多い感染症です。家庭内感染によって、兄弟だけでなく、親など大人も感染することがあるので、以下のような点に注意して予防しましょう。

<アデノウイルスの感染・家庭内感染を防ぐポイント>

●飛沫感染を防ぐポイント

アデノウイルスの家庭内感染を防ぐために、看護する家族はマスクや眼鏡を着用しましょう。感染者自身も、安全にマスクをつけられる年齢の子どもであれば、マスクを着用しましょう。

●接触感染を防ぐポイント

アデノウイルスの接触感染を防ぐために以下のようなことに注意しましょう。

・感染者のお世話の前後に、石けんと流水で手洗いをする

・目やにも感染源になるため、出たらティッシュで拭き取る

・タオルの共用は避け、ペーパータオルを利用する

・食器の共用を避ける

・ドアノブやおもちゃなど、感染者が触ったものはアルコールなどで消毒する

・お風呂は感染者が最後に入る

回復後も、しばらくは便や唾液にウイルスが含まれます。おむつ替えや食事の前後などには、手洗いをしっかりするようにしましょう。咽頭結膜熱の原因となるアデノウイルスは感染力が強く、何度もかかってしまうこともあります。看護をする家族も家庭内感染の予防を心がけ、感染を広げないようにしましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト