天気痛

天気痛とは、雨や台風が近づくと頭痛がする、めまいがする、古傷が痛むなど、その人がもともと抱えている慢性的な不調が、天気に影響されて現れたり悪化したりするものです。特に「気圧の変化」が大きな引き金になります。

私たちが気圧の変化を感じ取るセンサーは、体の平衡(へいこう)感覚をつかさどる「内耳」で、天気痛は内耳が敏感な人に起こりやすいという特徴があります。内耳から脳に刺激が伝わると、自律神経が乱れて天気痛が起こります。また、片頭痛もちの人は、内耳から脳の三叉(さんさ)神経(顔面の感覚を脳に伝える神経)に刺激が伝わり、自律神経を介さずに頭痛が起きていることも近年の研究で分かってきました。

天気痛は、普段から天気予報をチェックしたり自律神経を整えたりして、予兆が現れたら内耳の血行をよくするマッサージを行うなど、うまく付き合っていく方法があります。悩み過ぎずに対処していきましょう。

1958年福岡県生まれ。医学博士。東海大学医学部卒業後、名古屋大学大学院医学系研究科で疼痛生理学、環境生理学の研究を開始する。名古屋大学教授等を経て、2005年愛知医科大学病院・痛みセンターに日本で唯一の「気象病外来・天気痛外来」を開設。18年からは東京都の竹橋クリニックでも専門外来を担当。著書に『天気痛』(光文社新書)、『「雨ダルさん」の本』(文響社)など。

天気痛について知る

天気痛の原因

天気痛は、気圧の変化に内耳が過剰反応することで起きる

気温や湿度の変化とは違い、気圧の変化はなかなか体感することができません。しかし、私たちの体の表面積を約1.5平方メートルと仮定すると、1平方メートル当たりにかかる気圧は約10トン。人の体には、実はおよそ15トンもの気圧がかかっているのです。

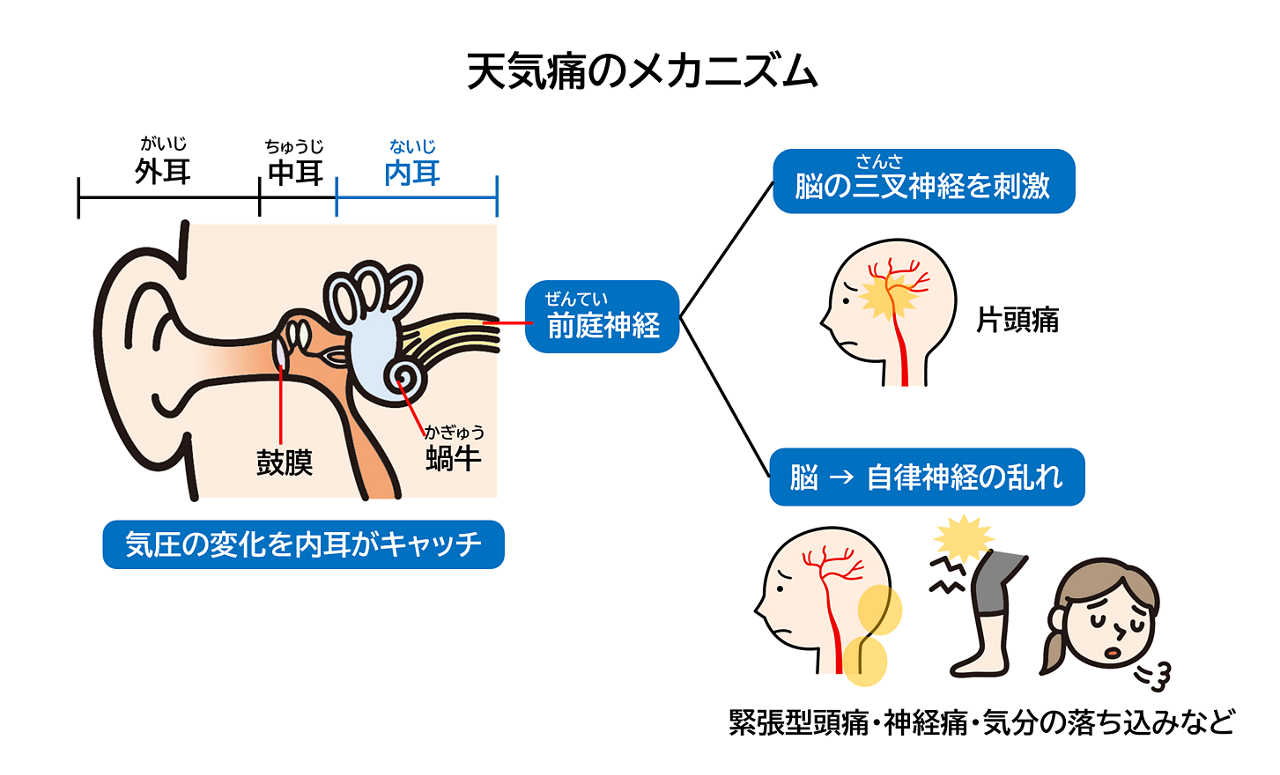

私たちが気圧を感じ取るセンサーは、耳の奥にある内耳です。内耳の前庭神経(ぜんていしんけい)は平衡感覚をつかさどる神経で、体の傾きや回転を脳に伝える役割がありますが、気圧もここで感じ取っています。天気痛は気圧の変化に内耳が過剰に反応し、その情報が前庭神経を介して脳に伝わることをきっかけに起こります。そのため内耳が敏感な人は気圧の変化によるストレスが大きく、不調が起こりやすいといえるでしょう。

天気痛のメカニズム

内耳の前庭神経から脳の三叉神経に刺激が伝わると、痛み物質が出て片頭痛が起こります。もともと片頭痛をもっている人は、気圧の変化で片頭痛が悪化しやすくなります。

また、脳に伝わったストレスによって自律神経が乱れ、交感神経が活発になることで血管が収縮して血行不良になり、緊張型頭痛や肩こり、首こりなどが生じます。交感神経は心にも影響を与えるため、イライラ、だるさや気分の落ち込みにもつながります。

天気痛は男性よりも女性に多く見られます。これは、女性ホルモンの影響で女性に片頭痛もちが多いことや、女性のほうが男性に比べて自然への感受性が高く、天気の影響を受けやすいことなどが考えられます。

日常の小さな気圧の変化も影響する

気圧の変化というと、台風や爆弾低気圧のような大きな変化をイメージしがちですが、天気痛を引き起こす気圧の変化は、必ずしも大きな変化だけだとは限りません。

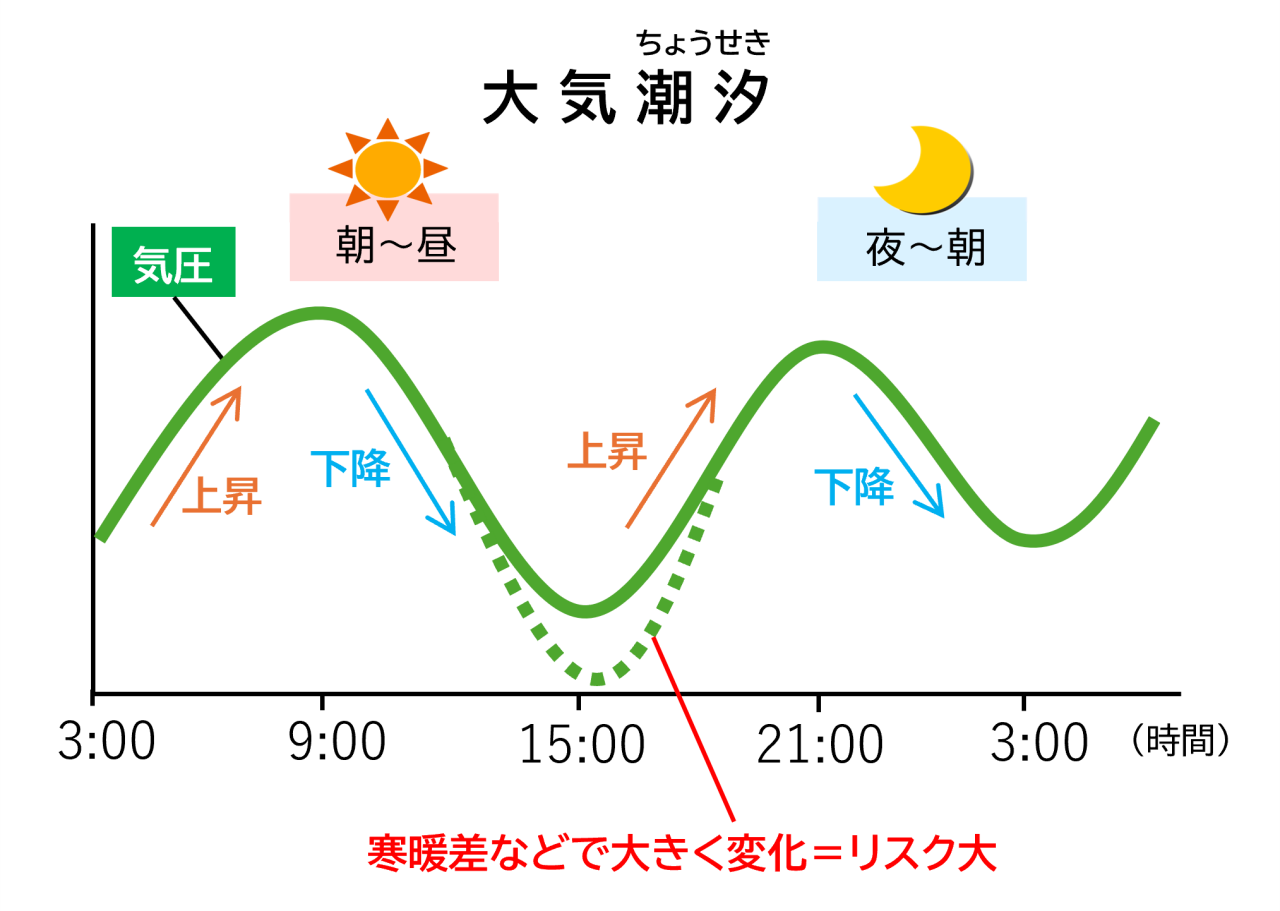

例えば1日のうちでも、昼間に気温が上がったり、日没後に下がったりすることによって周期的な気圧の変化「大気潮汐(たいきちょうせき)」が生じており、1~2hPa(ヘクトパスカル)程度の気圧の変化が生じています。これは自律神経のリズムに沿っている可能性があり、寒暖差などによって、大気潮汐の変動幅が大きい時などには、天気痛が起こりやすくなります。

また、低気圧や積乱雲が発生する時には、わずかな気圧のぶれ(微気圧変動)が、数分から数十分程度生じます。発生すると1日に複数回押し寄せるパターンが多いです。とても小さく、細かい気圧の振動ではありますが、内耳が敏感な人には大きな影響があることが分かっています。

微気圧変動は、低気圧や積乱雲の発生などに伴って生じるため、本格的に気圧が下がる数日前に天気痛が起きたり、日本に上陸しない海上の台風に影響されたりするなど、天気痛が起きるタイミングと、今現在の天気の崩れとは、必ずしも一致しないことも多くあるのです。

天気痛の症状

天気痛では、その人がもともともっている不調が増幅される

天気痛では、その人がもともともっている慢性的な不調がより強くなるため、症状は人によって異なり、多岐にわたります。

<天気痛で出やすい主な症状>

・頭痛

天気痛で最も多い不調が頭痛です。中でも片頭痛は天気痛と関連性が深く、こめかみの辺りがズキズキ脈打つように痛むのが特徴です。吐き気を伴うこともあります。片頭痛には、生あくびなどの予兆が現れることがありますが、それが天気の変化と連動している場合があります。また、首や頭部、肩、背中の筋肉の緊張で起こる緊張型頭痛も多く現れます。

・首や肩の痛み、こり

交感神経が活発になると血管が収縮し、血流が悪化することが関係しています。スポーツやむち打ち症などで、もともと首にダメージを受けている人も痛みが強まりやすく、ストレートネックの人や、首が細く筋肉量も少ない女性は、より発生しやすくなります。

・ひざ痛、腰痛

変形性膝関節症や変形性股関節症などは年齢を重ねれば誰でも起こりえますが、気圧の変化で痛みがひどくなる場合もあります。

・耳鳴り、耳が詰まった感じ

耳は気圧の変化を感知する器官なので、耳鳴りや耳が詰まった感じ(飛行機や高速エレベーターに乗った時に起こるような耳の違和感)が起こる人も多くいます。

・めまい

単独で起こることもあれば、片頭痛の予兆や、ストレートネックの首の不安定さなどが影響することもあります。

・だるい、気分が落ち込む

気圧の変化で自律神経が乱れることによって、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンなどの神経伝達物質のバランスが崩れて起こると考えられています。

この他、リウマチや歯周病などの症状悪化に気圧が関係しているという研究もあります。

天気痛の治し方・対処法

天気痛の予兆が現れたら、気圧のセンサー「耳」を温めよう

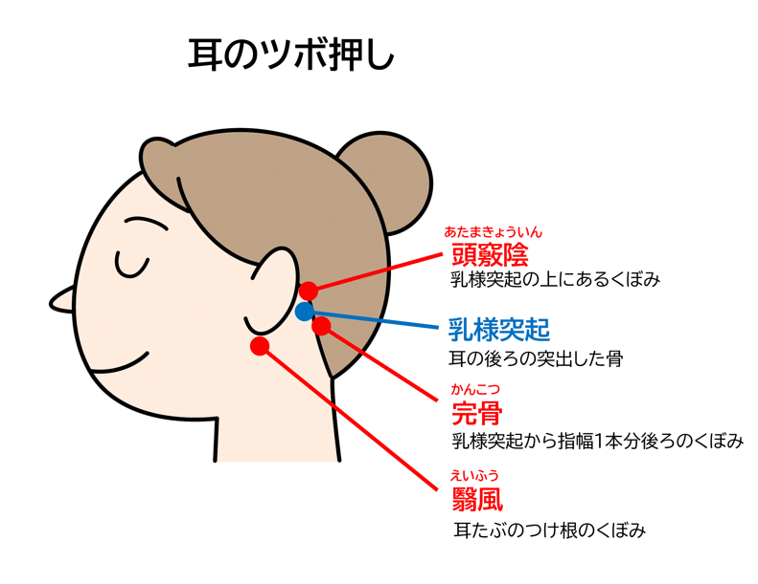

耳の周りの血行が悪くなると、内耳がむくんで過敏になり、天気痛が起きやすくなります。そのため天気痛の予兆を感じたら、内耳の血行をよくしましょう。耳にホットタオルや温かいペットボトルを当てたり、耳の後ろにあるツボ「頭竅陰(あたまきょういん)」「完骨(かんこつ)」「翳風(えいふう)」のあたりを温めたりするとよいでしょう。この3つのツボをマッサージすることもおすすめです。

天気痛が起きやすい人は日頃からなるべく耳を冷やさないようにしましょう。冬場はイヤーマフや帽子などで防寒対策を心がけることが大切です。

「くるくる耳マッサージ」は予兆が現れた時も、予防のために毎日行うのもおすすめ

耳と耳の周りの血行をよくする「くるくる耳マッサージ」もおすすめです。耳には副交感神経が多く分布しており、自律神経を整えることにもつながります。

マッサージは症状が出る前に行うのがポイントです。予防にも役立つので、朝・昼・晩1回ずつ、まずは2週間~1カ月続けてみましょう。

<くるくる耳マッサージ>

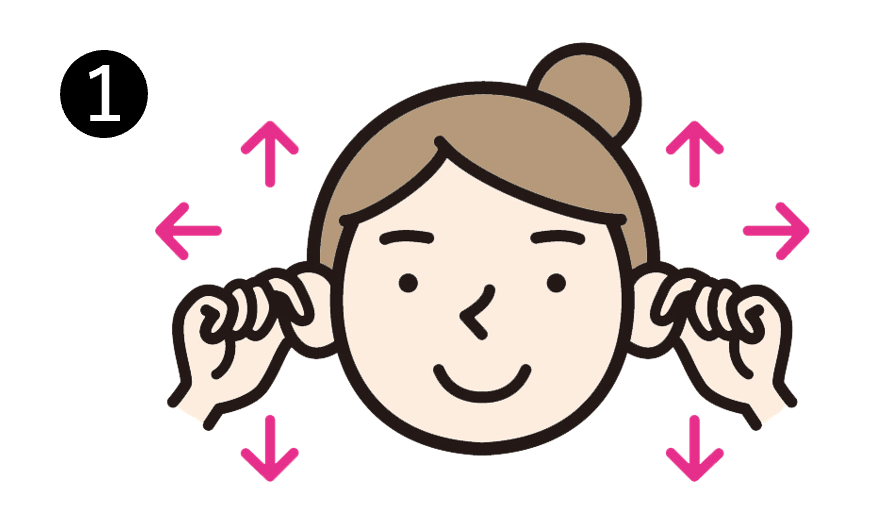

① 親指と人差し指で両耳を軽くつまみ、上・下横にそれぞれ5秒ずつ引っ張る。

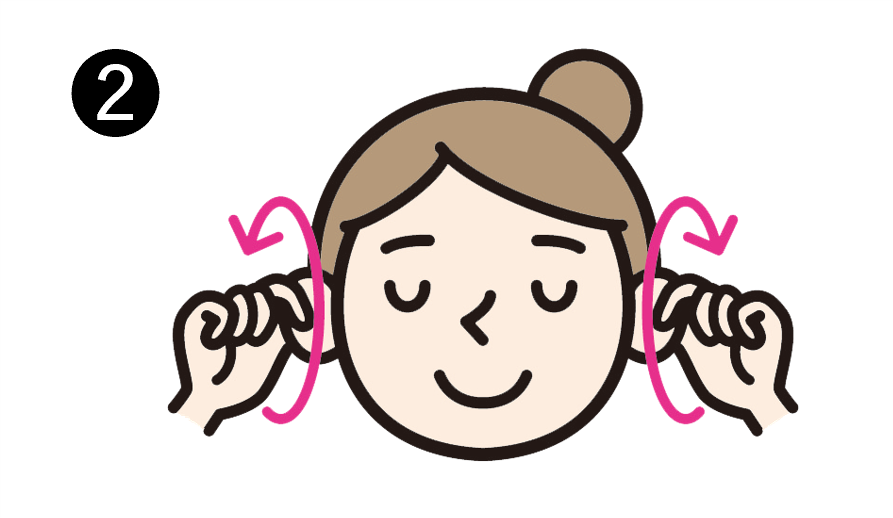

② 耳を軽く横に引っ張りながら、後ろ方向に5回ゆっくりと回す。

③ 耳を包むように折り曲げて、5秒間キープする。

④ 手のひらで耳全体を覆い、後ろ方向に円を描くようにゆっくりと回す。

これを5回行う。

「天気痛日記」をつけて、自分のパターンを知ろう

天気痛が起きるタイミングは人それぞれですが、天気痛には予兆が見られることが多くあります。よくある症状としては、めまい、吐き気、あくび、耳鳴りなどで、予兆を捉えることで自分なりの天気痛のパターンを把握することができます。

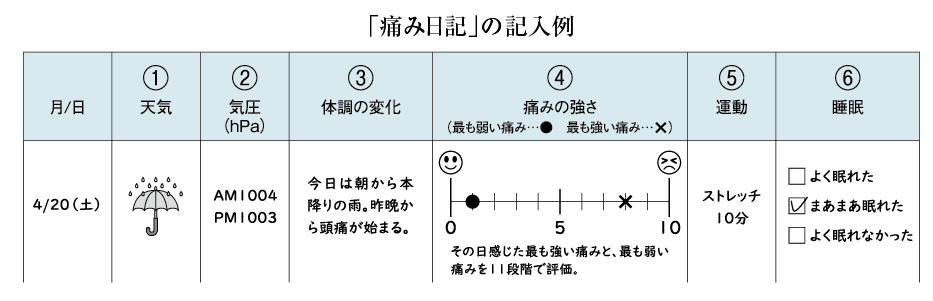

自分の体と天気の関係を知るには、1カ月間「痛み日記」をつけることがおすすめです。不調が本当に天気に影響されているのか、いつどんなタイミングで、どんな症状が起きるのかなどを知ることができ、対策を立てやすくなります。

日記に書きたいのは、①天気、②気圧、③体調の変化、④痛みの強さ、⑤運動、⑥睡眠の6項目です。簡単に日記がつけられるスマートフォンのアプリなどを活用してもよいでしょう。

天気痛の予防法

まずは自分の病気や不調を治そう

天気痛は、それ自体が病気なのではなく、自分がもともともっている病気や不調が天気の影響を受けて強まっている病態です。そのため、自身の不調の元となっている病気を治すことが一番の予防法になります。天気痛を疑う前に、他の病気ではないかを受診して確認しましょう。天気痛かどうか分からない慢性的な痛みは、総合病院の頭痛外来や慢性痛外来などを受診するとよいでしょう。

自律神経を整える生活を心がけよう

天気痛と共に生きていくためには、自律神経を整えることが大切です。次のような生活習慣を意識し、日中はアクティブに、夜はリラックスするといったメリハリのある生活を心がけましょう。

・朝起きたら太陽の光を浴びる…朝に強い光を浴びることで刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされ、自律神経が整います。

・朝食を食べる…寝ている間に下がった体温を上げ、自律神経のバランスを副交感神経から交感神経に切り替える役割があります。

・運動を取り入れる…日中はなるべく活動的に過ごしましょう。ウォーキングや軽めのランニングなど長くできる有酸素運動が効果的です。

・ぬるめの湯で入浴&入浴時の耳マッサージ…夜に39~40℃の湯にゆったり浸かると体がリラックスし、副交感神経が高まります。血行もよくなり、眠りにも好影響です。前述の「くるくる耳マッサージ」はお風呂で行うのがおすすめです。

・質のよい睡眠…休日の「寝だめ」は睡眠のリズムが乱れる元です。起床・就寝の時間を一定にし、睡眠のリズムを整えましょう。

ビタミンB群・亜鉛・マグネシウム・鉄分を摂ろう

天気痛の予防のために、自律神経を整える食事を心がけましょう。積極的に摂りたい栄養素をご紹介します。

・ビタミンB群…脳や神経を正常に保ち、自律神経を整えます。特にB12は自律神経にとって重要な栄養素です。

【多く含む食べ物】豚肉、ウナギ、枝豆、ピーナッツ、貝類など。

・亜鉛…脳内のドーパミンの生成を助けます。

【多く含む食べ物】カキ、たらこ、アーモンド、のり、ごま、煮干しなど。

・マグネシウム…交感神経の興奮を抑える働きがあります。

【多く含む食べ物】あおさ、きなこ・豆腐・納豆などの大豆製品。

・鉄分…様々な神経伝達物質の合成にかかわります。また、貧血が続くと肩こりや頭痛が起き、気象によって症状が出やすくなります。鉄分やマグネシウムを摂って貧血を防ぎましょう。

【多く含む食べ物】レバー、赤身肉、ほうれん草、小松菜など。

天気痛の人は、カフェインやアルコールの摂り方にも注意しよう

カフェインやアルコールは交感神経を活発にします。天気痛の人は自律神経が乱れやすいので、夜に交感神経が活発になり過ぎると寝つけなくなり、さらに自律神経が乱れる悪循環に陥ってしまいます。夕方以降はコーヒーなどのカフェイン飲料は控え、アルコールは飲み過ぎないようにしましょう。特に赤ワインは片頭痛を起こしやすいといわれているので気をつけましょう。

台風やゲリラ豪雨が増えている今、除湿や暑熱順化で天気痛を予防しよう

気圧はもちろんですが、湿度や気温も自律神経に影響します。温暖化で夏の気温と湿度が高くなっている現代は、天気痛予防のために除湿やエアコンなどで住環境を適切に整えることも大切です。また、片頭痛もちの人は、湿度が高くなり、体内に熱がこもると症状が出やすくなります。夏に向けて体を暑さに慣らし、適度な運動をして汗をかける体にする「暑熱順化(しょねつじゅんか)」を行いましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト