健康寿命を延ばすためには?人生100年時代、今日からできる方法とは

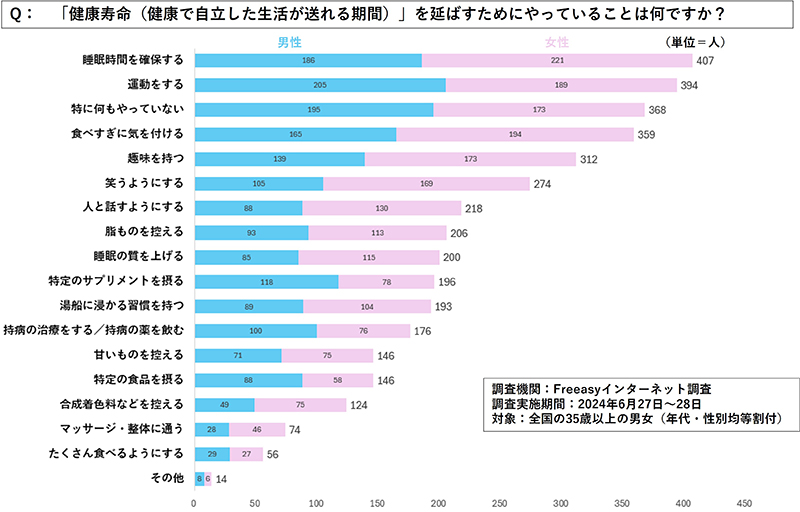

日本人の平均寿命が延び「人生100年時代」ともいわれる今、健康に自立して過ごせる期間である「健康寿命」の重要性が高まっています。しかし、大正製薬が行った「健康寿命を延ばすためにやっていること」に関するアンケート※では、睡眠や運動、食事などに気を使っている人がいる一方で、「特に何もやっていない」という声も多く聞かれました。

そこで健康寿命とは何か、なぜ大切なのかという基本から、忙しい働き世代が今からできる「健康寿命の延ばし方」について、専門医にうかがいました。

※大正製薬株式会社「健康寿命を延ばすためにやっていること」に関するインターネット調査より

1999年新潟大学医学部卒業。内科医、特に血液内科と旅行医学が専門。虎の門病院で初期研修の後、白血病など血液のがんを治療する専門医を取得。血液の病気をはじめ、感染症やワクチン、海外での病気にも詳しい。

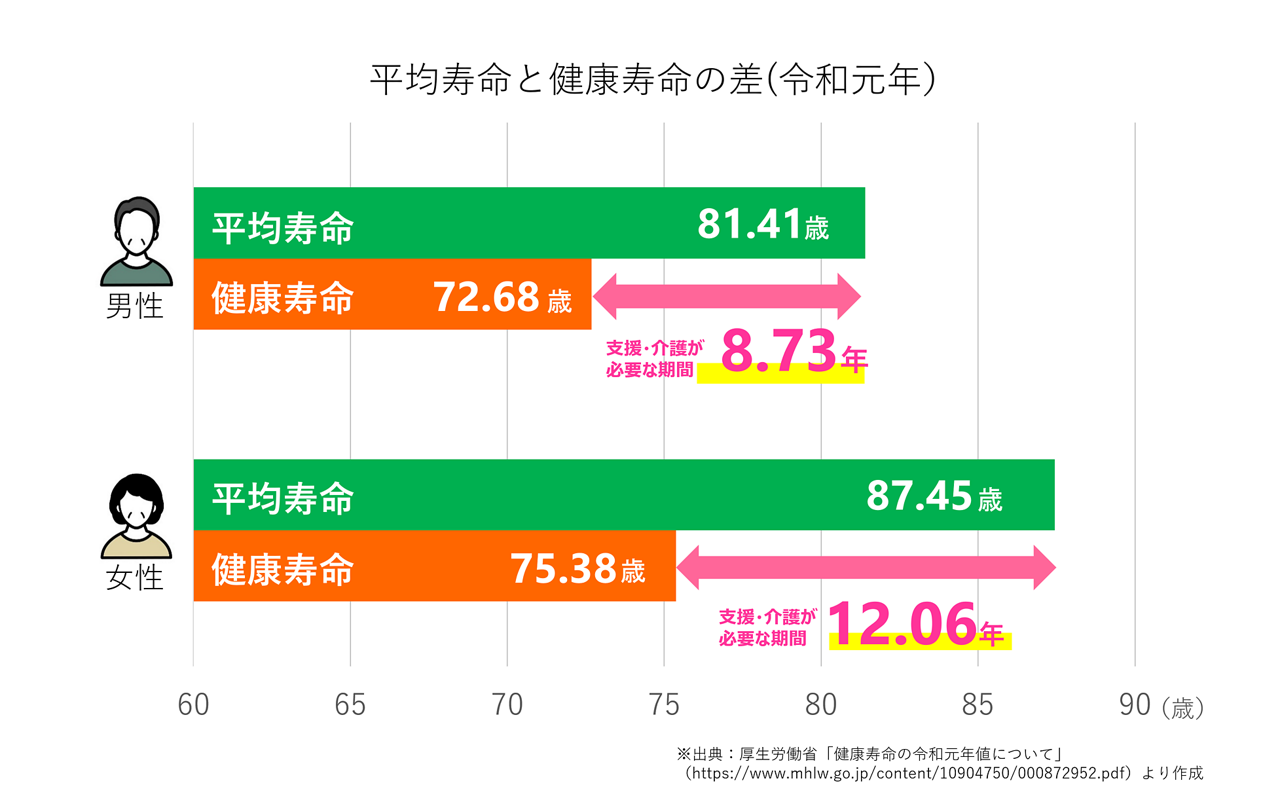

「健康寿命」とは? 約9年以上、介護や支援が必要になるかも…!?

「健康寿命」を延ばすためには、みんなは何をしている?

特に何もしていない人でも、すぐに始められる健康寿命の延ばし方

●健康寿命を延ばす「睡眠」のポイント

アンケートで1位となった「睡眠時間の確保」ですが、睡眠時間が健康寿命に与える影響としては、認知症と睡眠不足の関係が明らかになっています。人は睡眠中に、脳内にたまったゴミ(「アミロイドβ」と呼ばれる脳内でつくられるタンパク質の一種)を分解、排出しています。アミロイドβは、アルツハイマー型認知症の原因物質といわれ、十分な睡眠がとれずにアミロイドβがたまってしまうと、認知症のリスクが高まってしまうのです。

久住先生は、健康寿命を延ばすには睡眠時間の確保だけでなく、「睡眠の質」も大切なポイントだと指摘します。睡眠の質を向上させるためにできることをご紹介します。

・スマホを見るのは眠る2時間前まで

スマートフォンの画面が発するブルーライトの明るい光を見ると、脳が昼間と勘違いして眠りが浅くなり、睡眠の質が落ちやすくなります。スマートフォンは眠る2時間前までの利用にとどめましょう。また、LEDライトの光も同様に昼間の光線に近いため、できれば寝室のベッドサイドの電灯だけでも白熱灯にするのがおすすめです。

・寝室の室温を下げる

睡眠中の気温は睡眠の質に大きく影響します。暑いと眠りが浅くなるため、特に夏は冷房をタイマーで消すよりも、一晩中室温をコントロールしておいたほうが良質な睡眠をとりやすくなります。

・午後はカフェイン入りの飲料を控える

カフェインは睡眠の質を低下させますが、「夜の眠りが浅い→昼間に眠くなる→コーヒーや紅茶、緑茶をたくさん飲む→夜の眠りが浅くなる…」という悪循環に陥っている人も多く見られます。寝ても疲れが取れない人は、ランチの後のコーヒーなどを最後に、午後はカフェイン入りの飲料を控えてみましょう。

また、睡眠の質を高めるためにおすすめなのが「運動」です。次に運動のポイントをお伝えします。

●健康寿命を延ばす「運動」のポイント

健康寿命を延ばすために、皆さんが行っていることの2位にランクインしたのは「運動」でした。運動は、睡眠の質を向上させるだけでなく、健康寿命を損なうサルコペニア(筋肉減少症)や骨粗しょう症のリスクを低減させます。

健康寿命を延ばすには、強度の高い運動をし過ぎるのはNGです。ポイントは、軽めの運動を数種類行うこと。ジョギングなどの有酸素運動と、筋トレなどのレジスタンス運動を組み合わせて行うのがおすすめです。

・有酸素運動

有酸素運動は週に3回、1回30分までが理想で、少し息が上がる程度のスローなジョギングなどがおすすめです。体によいジョギングのペースは「1kmを8分程度で走れるペース」といわれており、これはちょうど速歩(早歩き)と同じくらいのペースですが、行うのであれば「速いウォーキング」よりも「ゆっくりのジョギング」のほうが効果的。歩くよりも走るほうが、筋肉に負荷がかかりやすいためです。人と会話ができる程度のゆっくりとしたペースでジョギングを楽しみましょう。膝が痛む人は、膝への負担が少ないエアロバイクも有効です。

「週3回、30分も運動できない…」という忙しい人は、すき間時間に10分間運動するだけでも、運動の効果があることが分かっています。また、週1日だと効果がないということではなく、やっただけの効果は出ます。目安の回数や時間を行えなくても、挫折感を味わうことはありません。今まで運動習慣がなかった人は、少ない回数や時間からでも始めることが大切です。

・レジスタンス運動

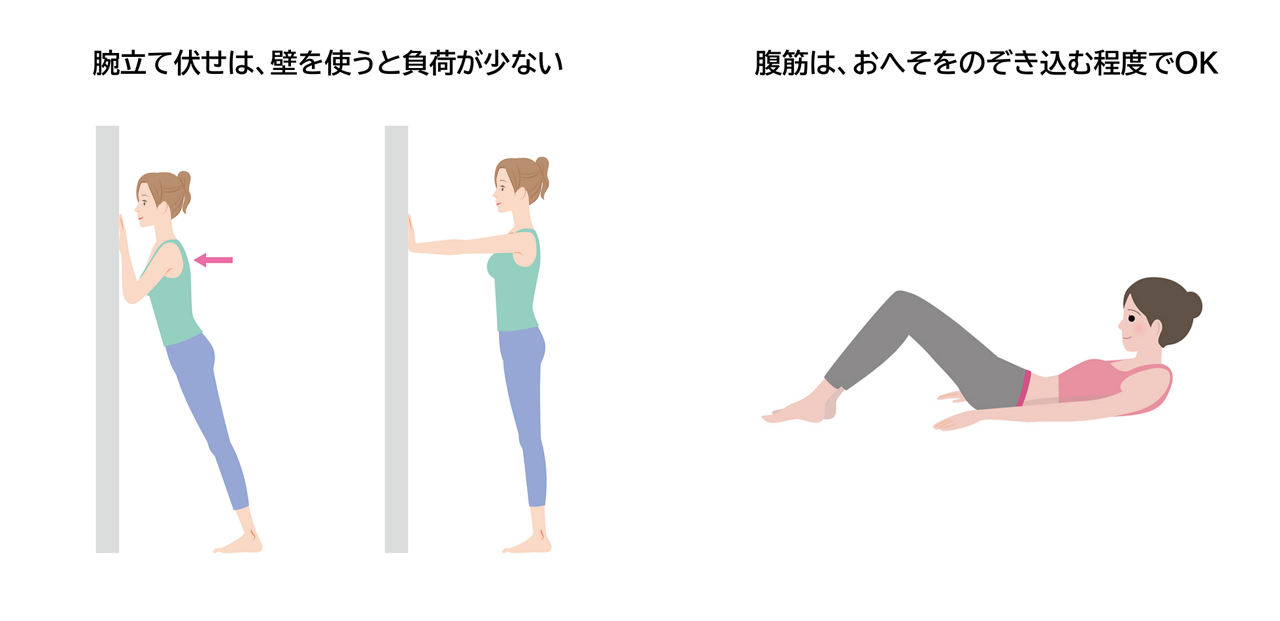

レジスタンス運動とはいわゆる「筋トレ」のこと。健康寿命を延ばすためであれば、ダンベルや筋トレマシンなどは使わず、自分の体重の負荷だけで行う「自重トレーニング」で十分です。レジスタンス運動は起きてすぐに行うと、体が温まって体が目覚めやすくなるので、起床時に行うのがおすすめです。

筋トレの習慣がない人は、「腕立て伏せ、スクワット、腹筋」の3種目を、毎日1種目ずつ順番に行うところからスタートしてみましょう。「月曜日:腕立て伏せ10回→火曜日:スクワット10回→水曜日:腹筋10回→木・金・土曜日とこれを繰り返し、日曜日は休み」というローテーションで行うと習慣づけやすくなります。回数をこなすことが目的になってしまうとフォームが崩れやすくなるため、1日10回だけでよいので、きちんとしたフォームでゆっくりと負荷をかけて行いましょう。楽にできるようになったら、徐々に回数を増やしていきます。

●健康寿命を延ばす「食事」のポイント

エネルギー摂取量が多い人は、年を取ってから認知症のリスクが増すことが研究で分かっています。そのため、アンケートの4位にランクインした「食べすぎに気を付ける」というのは基本の取り組みになりますが、食べる量の調整に加えて、栄養素や食べるタイミングなど、以下のように食事をトータルで見直すことが大切です。

・炭水化物の「単品食べ」に注意

一人暮らしの高齢者や忙しい人に多いのが、食事の支度が億劫(おっくう)になり、単品で手軽に食べられる炭水化物(食パンや菓子パン、おにぎりなど)で食事を済ませがちなことです。こうした「炭水化物の単品食べ」は、食後の血糖値を上昇させるため動脈硬化につながりやすく、健康寿命を損なうリスクを高めます。コンビニなどでもパンを選ぶなら全粒粉のパン、おにぎりは玄米やもち麦入りにするなど、主食に食物繊維が豊富な食べ物を選ぶと、血糖値を上げにくくできます。もちろんサラダを加えるなど、品数を増やすことも忘れずに行いましょう。

・食物繊維の量を増やす

前述の通り、食物繊維の摂取は大切です。食物繊維の摂取量が増えると食欲が抑制され、カロリーの摂取量が減ることも明らかになっており、健康寿命を短くする肥満のリスクも減らせます。

・タンパク質を3食摂る

タンパク質の摂取量が多い人は、健康寿命を終わらせる前段階の「フレイル」になりにくいことが分かっています。夕食だけで肉や魚を食べればよいというのではなく、朝食、昼食も含めた3食でタンパク質を摂ることが大切です。例えば、ゆで卵を冷蔵庫にストックしておいて朝食に追加したり、納豆や牛乳、ヨーグルトを常備しておいたりするなど、手軽に摂れる食品を活かして、タンパク質を毎食必ず摂るようにしましょう。

・同じ量を摂るなら、朝食の量をいちばん多くする

夜よりも朝に多くのカロリーを摂取したほうが肥満になりにくいので、「朝>昼>夜」の順で量を少なく調整していくとよいでしょう。全体の食事量だけでなく、3食のバランスが大切です。

・早食いNG! よくかんで「オーラルフレイル(口の衰え)」のリスクを減らす

誤嚥性肺炎で亡くなる高齢者は多いですが、「人の衰えは、のどから来る」ともいわれるほど、口やのどの機能が保たれていることは重要です。そのためにも、早食いの習慣はやめ、よくかんで飲み込むようにしましょう。軟らかい物だけを食べず、硬い物をゆっくり、よくかんで食べる習慣が大切です。

・サプリメントはあくまでも食事の補助に

忙しいと、つい「栄養はサプリメントで摂ればいいかな…」と考えがちですが、栄養成分を抽出したサプリメントよりも、まずはその栄養素を含む食品を食べることを心がけましょう。久住先生は、「例えば、昔は食物繊維の効用は知られていませんでしたが、今ではそれが腸内細菌のエサとなり、腸内細菌が産生する代謝物が私たちの健康によい影響をもたらすことが分かっています。このように、今はまだ私たちが栄養素と認識していない物の中にも、私たちの体によい働きをする栄養素があるかもしれないのです。そのため、栄養素だけを抽出した物よりも、食品から栄養を摂ることを意識してほしい」と話します。サプリメントはあくまで食事の補助と考えましょう。

●健康寿命を延ばす「生きがい、人とのつながり」のポイント

セルフケアに加えて、検診を受けよう

健康寿命を延ばすには、これまで述べたような「セルフケア」だけではなく、病気がないかどうか「検査・検診」を積極的に行うことも大切にしてほしいと久住先生は強調します。健康寿命を延ばすために受けておくとよい検査には、次のようなものがあります。

・睡眠時無呼吸症候群の検査

東洋人は鼻が低い顔立ちによって気道のスペースが狭く、睡眠時無呼吸症候群になりやすい傾向にあります。睡眠時無呼吸症候群というと、太っている人がなる病気というイメージがあるかもしれませんが、日本人の患者の約4割は肥満体形ではありません。花粉症などアレルギー性鼻炎がある人もなりやすく、女性はホルモンの関係で更年期以降になりやすくなるという特徴もあります。寝ても疲れが取れない人は、一度検査を受けてみるとよいでしょう。

・20代にピロリ菌の検査と除去を行おう

自治体などでは40歳から胃がん検診が始まりますが、20代でピロリ菌を除去しておくと、胃がんになる確率が極めて低くなります。社会人になったらピロリ菌の検査をし、ピロリ菌がいる場合には除去しておきましょう。

・45歳以降は、10年に1度は大腸の内視鏡検査を

がんによる死亡者数の中で、男性は肺がんに次いで第2位、女性では第1位なのが大腸がんです。大腸がんは、人間ドックなどで行う便潜血検査や腫瘍マーカー検査では見つかる確率が低く、特に小腸から続く大腸の入口に近い場所のがんは見つかりにくいという特徴があります。そのため、45歳になったら10年に1度でもよいので、大腸内視鏡検査を受けるようにしましょう。

「健康寿命を延ばす生活」とは、すなわち「現在の自分も健康になる生活」だと言えます。意識と行動を少し変えるだけで、今の自分も健康になり、人生の終わりに近づいた時まで人生を謳歌できることにつながります。遠い未来のことと思わず、今日からぜひ、健康寿命を延ばす生活を実践していきましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト