口内炎

口内炎は、口内の粘膜に起こる炎症の総称です。頬や唇の裏側、のど、舌など口内のあらゆる粘膜にでき、痛みや不快感から、食事をしっかり摂れなかったり、会話がおっくうになったりと、QOL(生活の質)を低下させます。口内炎は疲労やストレスの蓄積によって免疫力が低下している時に発症しやすいので、口内炎ができた場合は、生活習慣を見直すことが必要です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

口内炎について知る

口内炎の原因

口内炎はウイルス感染や外的刺激などが原因

口内炎は、ウイルスや菌などの感染や外的刺激(口内をかむ、やけどをするなど)などによって引き起こされ、原因によって種類が分けられています。

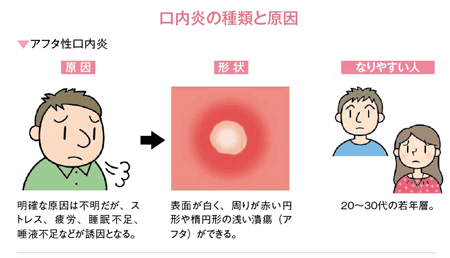

- アフタ性口内炎

アフタとは炎症性の潰瘍のことで、最も一般的な口内炎。明確な原因は不明だが、疲労やストレスの蓄積で免疫力が低下した時や過剰に働いた時などにできやすいとされる。免疫の低下は粘膜の抵抗力を下げ、細菌が繁殖しやすくなり、潰瘍(アフタ)が現れる。

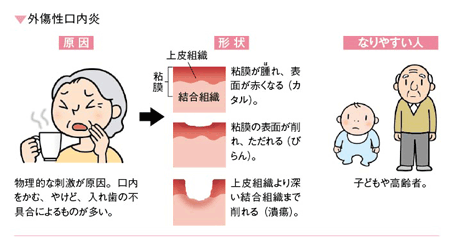

- 外傷性口内炎

歯で口内をかんでしまう、やけどをする、入れ歯の不具合などの外的刺激によって粘膜に傷がつくと、そこに細菌が繁殖して炎症が起こる口内炎を指す。

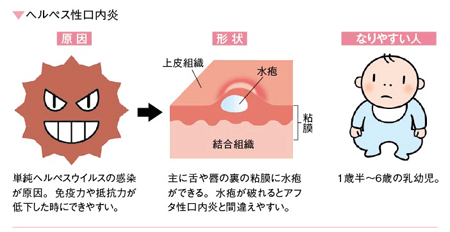

- ヘルペス性口内炎

単純ヘルペスウイルスの感染が原因で起こる口内炎。成人の7割が感染しているといわれるが、発症するのはそのうちの約1割。免疫力が低下している時に発症しやすい。

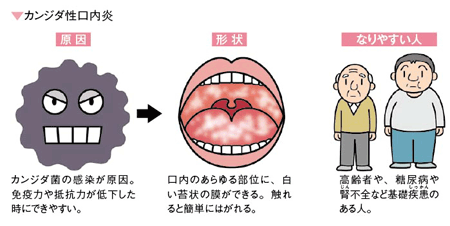

- カンジダ性口内炎

口内に常に存在している常在菌、カンジダ菌の増殖が原因の口内炎。免疫力が低下すると増殖し、発症しやすくなる。唾液には抗菌作用があるため、唾液の分泌量が低下すると菌が繁殖しやすくなる。

口内炎の症状

口内炎は症状の特徴により、種類・原因を特定できる

口内炎は、種類によって患部に特徴が見られます。その特徴を見分けることで、発症の原因をつかむことができます。症状としては、いずれも初期から痛みを伴います。

- アフタ性口内炎の場合

表面が白く、周辺が赤い円形の潰瘍ができる。口内のあらゆる部位に発症する。アフタ性口内炎になりやすい人は、20~30代の若年層。

- 外傷性口内炎の場合

粘膜が赤く腫れたり(カタル)、粘膜の表面がただれたり(びらん)、粘膜が深く削られ潰瘍になったりする。舌の縁にできやすい傾向がある。

外傷性口内炎は子どもや高齢者がなりやすい。

- ヘルペス性口内炎の場合

38℃を超える高熱が数日続いた後に、舌や唇の裏の粘膜に水疱が現れる。水疱が破れた場合は、アフタ性口内炎と間違えやすくなる。

ヘルペス性口内炎になりやすい人は、1歳半~6歳の乳幼児。

- カンジダ性口内炎の場合

口内のあらゆる部位に白くて軟らかい、苔状の膜ができる。膜は触れると簡単にはがれる。

カンジダ性口内炎になりやすい人は高齢者、糖尿病や腎不全など基礎疾患のある人や、ドライマウス患者。

口内炎と間違いやすい病気に「舌がん」「白板症」がある

口内炎の多くは数日~10日ほどで自然に治りますが、口内炎と間違いやすい別の病気もあり、放置したために治療が遅れてしまうこともあります。間違いやすいのは、主に次の病気です。

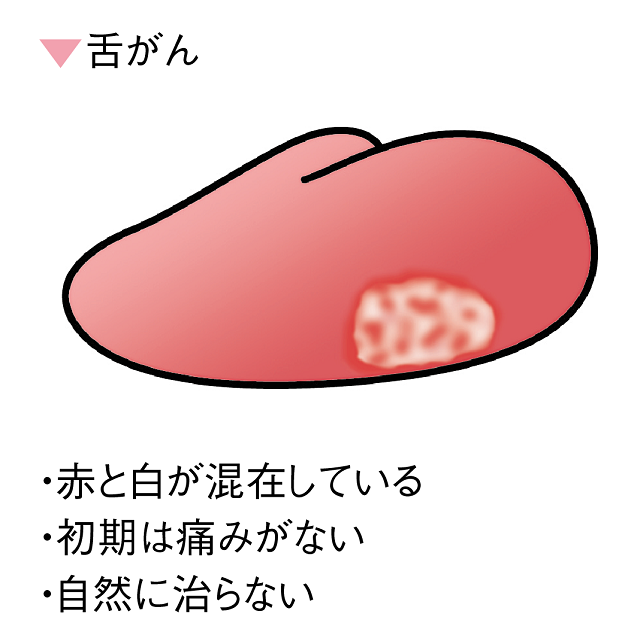

- 舌(ぜつ)がん

患部の色調は赤と白が混在。主に舌の縁に現れ、アフタ性口内炎と似ているが、初期は痛みがなく、自然に治ることはない。口腔がんの半数以上を占めるがんで、早期に治療すれば90%が治るといわれる。

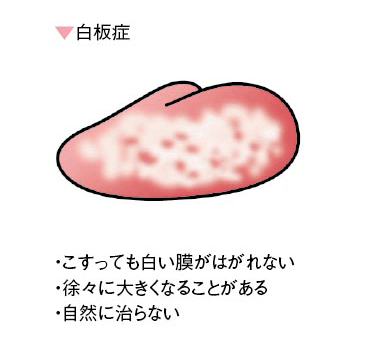

- 白板症(はくばんしょう)

がん化する可能性が高い、「前がん病変」という状態を白板症という。口内の粘膜が白く変化してただれを伴うこともあり、カンジダ性口内炎に似ているが、こすっても白い膜ははがれない。口内のあらゆる部位にできるが、特に舌の縁に現れた場合は舌がんに移行するリスクが高いため、注意が必要。自然に治ることはない。

口内炎の対策

口内炎の部位や状態に応じて市販薬を用いる

口内炎を早く治すには、市販薬を用いることも有効です。部位や患部の状態に合わせて、使いやすい物を選びましょう。パッチや軟膏を使用する場合は、患部の水分を綿棒やティッシュなどで取り除くと付着力が高まります。

- 口内炎の薬の種類①:パッチ

パッチとは貼るタイプの薬のこと。凹凸の少ない部位に1~2個口内炎ができた場合に使用するとよい。食べ物などの刺激による痛みを防いでくれる。医療用医薬品に使われる、効きめの高いステロイド成分を配合したタイプも市販されている。

- 口内炎の薬の種類②:軟膏

口内炎の面積が大きい場合や複数できた場合、凹凸のある部位にできた場合は、軟膏を塗布するとよい。塗布すると水分を吸収してゼリー状になり、付着性が高まる物もある。患部を覆うことで、飲食の際に感じる痛みを緩和することができる。パッチ同様、ステロイド成分を配合したタイプも。

- 口内炎の薬の種類③:内服薬

ビタミンB群を含有するタイプなどがある。タンパク質の合成を促し、体の中から口内炎を予防・改善する。

その他、殺菌効果のある「うがい薬・洗口液」、消炎成分や殺菌成分の入っている「トローチ」を使用するのもおすすめです。

口内炎の受診の目安は、「生活に支障がある」「症状が長引く」「再発を繰り返す」

口内炎が度々でき、粘膜組織の損傷と修復が繰り返されると、その部位ががん化することもあります。 以下の項目に1つでも当てはまる場合には、早めに口腔外科や歯科を受診し、原因や病名を特定して適切な治療を受けてください。他にも、耳鼻咽喉科、皮膚科、内科でも口内炎の治療が受けられる場合があるので、事前に確認の上、受診するとよいでしょう。

口内炎受診の目安チェック

- 痛みが強く、食事や会話に支障がある

- 患部が大きくなっている

- 再発を繰り返す

- 2週間以上経っても自然に治らない

- 市販薬を使用しても効果が現れない

※使用期間は、薬の説明書を確認しましょう。

口内炎の予防法

口内炎の予防には生活習慣を改善し、免疫力を高める

- 口内炎の予防法①:疲労をためない、ストレスをためない

口内炎は食生活の乱れ、睡眠不足、疲労やストレスが蓄積して、免疫力が低下している時に多く発症します。口内炎ができた時は心身の不調のサインと捉え、睡眠を十分にとって疲労をためない、ストレスを発散させるような気分転換を行う、といったことも心がけましょう。

- 口内炎の予防法②:必要な栄養をしっかり摂る

食事は規則正しく栄養バランスのとれた内容を心がけ、特に口内炎の予防や改善に効果のあるといわれるビタミンB群や、粘膜の潤いを保つビタミンA、免疫力を高めるビタミンCなどを含む食品をより多く摂るようにします。

口内を清潔に保って口内炎予防

口内炎予防のためにも、日常的に歯磨きやうがいをしっかりと行います。歯を磨く際は、力を入れ過ぎて歯肉を傷つけないよう注意します。入れ歯や矯正器具を使用すると、口内を傷つけたり洗浄せず不衛生になったりして、口内炎を発症する場合があるので特に注意が必要です。

お役立ちコラム

ドライマウスの人は口内炎になりやすい!?

唾液には、ウイルスや菌の付着を防ぎ、外的刺激から口内の粘膜を守る働きがあります。唾液が減るドライマウス患者には、カンジダ性口内炎を発症している人が少なくありません。唾液の分泌は性ホルモンの影響を受けるため、ドライマウス患者は、中高年層、主に女性ホルモンが減少する更年期の女性に多く見られます。あめをなめる、ガムをかむなどして唾液の分泌を促しましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト