高血圧

心臓が血液を送り出す際、血管の内側にかかる圧力が「血圧」です。血圧には、心臓が収縮して血液が送り出される時の「最高(収縮期)血圧」と、心臓が拡張して元の大きさに戻る時の「最低(拡張期)血圧」があります。血圧値は、心臓が1回の収縮で送り出す血液の量と、血管の太さや血管の壁の硬さによって決まります。送り出す血液量が多く、血管が細く、血管壁が硬いほど血圧値は高くなります。血圧が高い状態が続くと血管や心臓に負担がかかり、脳梗塞やくも膜下出血、心筋梗塞など、重篤な病気を引き起こすリスクを高めます。けれども高血圧は、自覚症状が現れないまま進行する「サイレントキラー」。だからこそ、定期的なチェックによる早期発見と、生活習慣の見直しによる予防・改善が大切なのです。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

高血圧について知る

血圧が高めの原因

高血圧になる原因は「遺伝」が6割、「生活習慣」が4割

血圧は日々変動していますが、血圧が正常より高い状態が続く場合を「高血圧症」といいます。高血圧は、原因の分からない「本態性高血圧(一次性高血圧)」と、腎臓や心臓、血管の病気など原因が分かっている「続発性高血圧(二次性高血圧)」のふたつに分類されます。一般的に高血圧の約9割は「本態性高血圧」といわれ、このうちの約6割が遺伝、約4割が生活習慣に関係しているといわれています。高血圧症に遺伝が関係することは確かですが、高血圧症そのものが遺伝するのではなく、血圧が高めになりやすい体質が遺伝すると考えられます。本態性高血圧のリスクを上げる生活習慣には、次のものが挙げられます。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣①:塩分の過剰摂取

食生活で、血圧に最も関係するのは塩分。塩の成分であるナトリウムが血液中に多くなると、体は塩分濃度を一定に保とうと水分を余分に取り込んで血液量が増えるため、血圧は高くなる。日本人に高血圧が多い背景には、塩分摂取量の多い食文化が関係している。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣②:肥満

肥満になると、全身に血液を送るために心臓は強い圧力をかけなければならず血圧が高くなる。肥満の人はそうでない人と比べ、高血圧になるリスクが2〜3倍高まる。一方で、肥満の人が体重を1㎏減らすと、血圧は約2㎜Hg下がるともいわれており、肥満は血圧と密接な関係がある。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣③:運動不足

運動不足は血圧を調整する機能が低下したり、肥満を招いたりする。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣④:アルコールの飲み過ぎ

アルコールは飲酒後一時的に血圧を下げるが、習慣的な大量の飲酒は高血圧になるリスクを招く。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣⑤:喫煙

喫煙は血管の内側の細胞を傷つけるので、動脈硬化をもたらす大きな原因となる。さらに、たばこを吸う度に血管を収縮させるため、喫煙は血圧に大きな悪影響をもたらす。

- 本態性高血圧の原因となる生活習慣⑥:ストレス

不安や緊張といった心理的ストレスは自律神経やホルモンに影響を与えるため、血圧が高くなる傾向がある。自宅での測定は正常値なのに、医師や看護師が血圧を測ると数値が高くなる「白衣高血圧」からも、ストレスによる血圧への影響は明らか。

加齢に伴い、血圧が高めになる

年齢と共に血管も老化が進み、血管が硬くなり、弾力性が失われるため、最高(収縮期)血圧が高めになります。また弾力が失われた分、血管が膨らまず大動脈にためられる血液量が少なくなるため、最低(拡張期)血圧は低くなります。このように、高齢者は血圧が高めになりやすく、収縮期と拡張期の差が大きくなる傾向があります。

女性ホルモンの分泌量低下も血圧を高めにする

女性ホルモンの1つであるエストロゲンは肌に弾力を与えるなどの他、血圧を正常に保つ働きもあります。そのため、女性ホルモンがしっかり分泌されている年代では高血圧のリスクは比較的低いのですが、分泌が低下する更年期は血管のしなやかさが失われやすく、血圧が高めになります。高血圧予備群を含めると女性の場合、40代では4人に1人、50代では2人に1人が高血圧と推計されており、更年期以降の女性の血圧が高めになることは決して少なくありません。

血圧が高めの症状

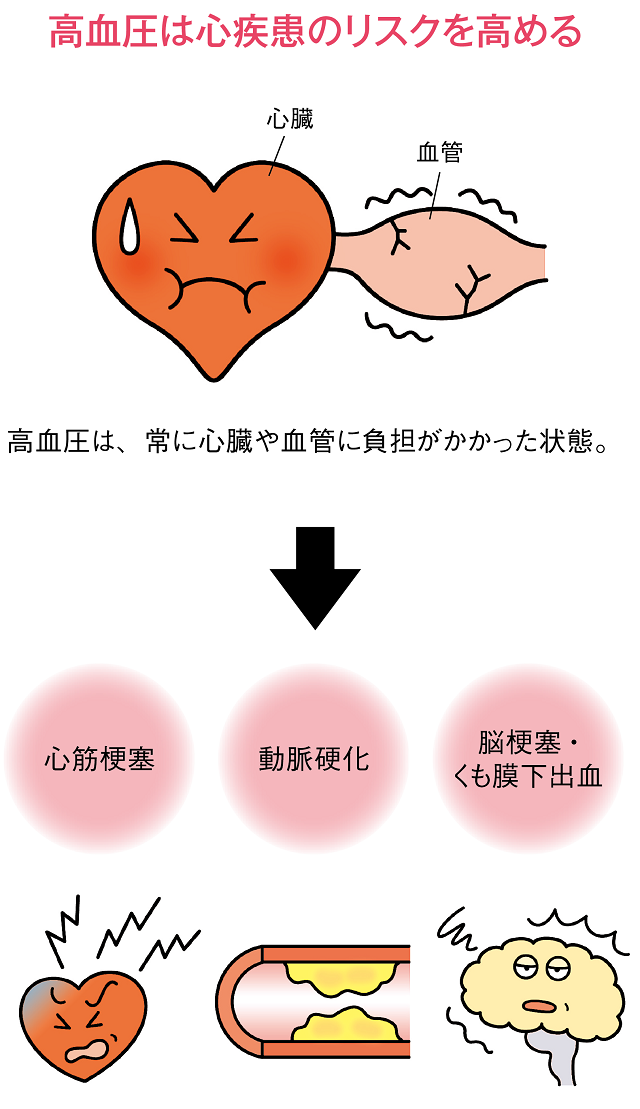

血圧が高めの状態は「動脈硬化」や「心疾患」リスクを高める

血圧が高めになってもほとんど自覚症状はありません。知らないうちに進行し、気がついた時にはあらゆる臓器に深刻な障害が起こっているのが典型的なパターンです。ホースに強い水圧がかかると劣化するように、血圧が高めの状態が続くと血管は徐々に傷んでいきます。健康な血管には弾力がありますが、血管が傷つくとそこにコレステロールなどがたまり、血管壁が厚くなったり硬くなったりして弾力を失います。これを「動脈硬化」といいます。

また高い圧力で血液を送り出すと心臓にも負担がかかり、心臓に異常が起こりやすくなります。これらの要因によって、血圧が高めの状態を放置すると、脳梗塞やくも膜下出血などの脳血管疾患、心筋梗塞などの心疾患など重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。

血圧が高めの状態は「正常高値血圧」

高血圧の基準値は「診察室血圧」で「最高(収縮期)血圧」140㎜Hg以上、「最低拡張期(血圧)」90㎜Hg以上からとされ、治療が必要になります。「診察室血圧」とは、医療機関の診察室で測定する値。近年では、家庭で血圧を測定する人も増え、実際の血圧が反映されやすい「家庭血圧」が重要視されています。家庭血圧は診察室血圧よりも5mmHg低い値を目安にします。

診察室血圧

| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | <120 | かつ | <80 |

| 正常高値血圧 | 120~129 | かつ/または | <80 |

| 高値血圧 | 130~139 | かつ/または | 80~89 |

| Ⅰ度(軽症)高血圧 | 140~159 | かつ/または | 90~99 |

| Ⅱ度(中等度)高血圧 | 160~179 | かつ/または | 100~109 |

| Ⅲ度(重症)高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 |

※単位:㎜Hg

※家庭で計測する場合は、病院よりも低く出る傾向があるため、それぞれの値より5㎜Hg低い値を目安にする。

※今後、一部変更の可能性がある

2019年に改訂された「高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)」では、「正常血圧」を120/80㎜Hg未満と定義し、「正常血圧」と「高血圧」の間に当たる血圧を「正常高値血圧」「高値血圧」と定義しています。高血圧と診断されなくても、120/80㎜Hg以上では、それ未満と比べると脳心血管疾患の発症率が高く、生涯のうちに高血圧に移行する確率が高いことが明らかにされていることから、「高値血圧」や「正常高値血圧」にあたる血圧をいわば高血圧“予備群”としています。

血圧が高めの対策・予防

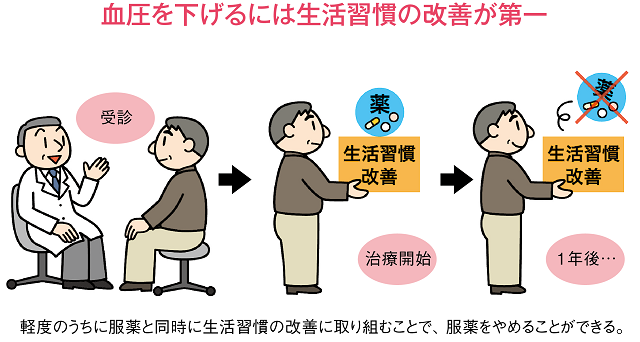

高血圧の治療は「生活指導」と「薬物療法」の2本立て

高血圧は、放置している時間が長くなるほど治りにくく、動脈硬化や心血管疾患が起こる可能性が高まります。高リスクの高値血圧者および高血圧者(140/90mmHg以上・診察室血圧)では、生活習慣の改善を積極的に行い、必要に応じて降圧薬治療を開始することがガイドラインでは推奨されています。早めに内科または循環器内科を受診しましょう。

病院では、初めに血圧値と年齢、生活習慣病の有無、肥満、遺伝などによってリスクの程度を判断します。高リスクの場合はすぐに降圧薬による治療が行われますが、それ以外はまず生活習慣の改善に取り組み、必要に応じて薬物療法を行います。

「薬をのみ始めるとやめられない」という思い込みから受診を先送りにする人もいるようですが、服薬と生活改善に取り組むことで、Ⅰ度高血圧の約25〜30%、Ⅱ度高血圧の約10%の人は、薬をやめることができます。正常高値血圧を含め軽度であれば、原因が遺伝にある場合でも、多くは生活習慣を見直すことで改善できます。

血圧が高めになったら、生活習慣の見直しを

「正常高値血圧(120~129/80mmHg未満・診察室血圧)」より血圧が高い人はすべて、生活習慣の改善が必要とされています。血圧が正常高値血圧の値を超えたら「血圧が高め」ということを認識し、早めに生活習慣を見直しましょう。血圧が高めになったら、対策・予防として次のような食生活や運動習慣の見直しが必要です。

- 高血圧対策①:塩分を控える

食生活の見直しで最も重要なこと。1日の塩分摂取目標量は、高血圧の人は6.0g未満、健康な人は男性8.0g未満、女性7.0g未満。まずは自分が普段どのくらいの塩分を摂取しているかを把握し、徐々に薄味に慣れていくようにする。

| 塩分が多い食品の例 | 塩分量 |

|---|---|

| 海鮮丼1食 | 約6g |

| ラーメン1杯 | 約4g |

| きつねうどん1杯 | 約6g |

| 梅干し1個(正味10g) | 約2.2g |

| はんぺん1個(100g) | 約1.5g |

| 明太子1/2腹(30g) | 約1.7g |

- 高血圧対策②:カロリーオーバーに気をつける

肥満は血圧が高めになる大きな原因。油脂や、脂肪を含む食品の食べ過ぎに注意し、野菜や魚を積極的に摂るなど、バランスのよい食事を心がける。

- 高血圧対策③:禁煙し、アルコールはほどほどに

喫煙している人は禁煙を。アルコールの1日の摂取量は、ビール中瓶1本、清酒1合までにとどめ、塩分の少ないおつまみを選ぶようにする。

- 高血圧対策④:日常的に運動をする

日頃の運動習慣により心肺機能が高まると、血液の循環がよくなり、自然と血圧は下がっていく。ウォーキングや軽いジョギング、水中ウォーキングなどの軽めの有酸素運動を毎日、合計30分以上行うことを目標にしよう。1日1時間以上であれば、週3回でも効果あり。ただし受診中の人は医師の指導に従うこと。また、運動はカロリー消費にもなるので、肥満対策にも有効。

お役立ちコラム

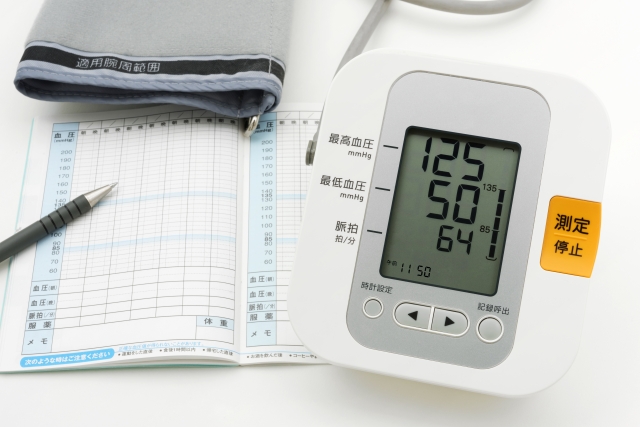

普段から家で血圧を測って記録しよう

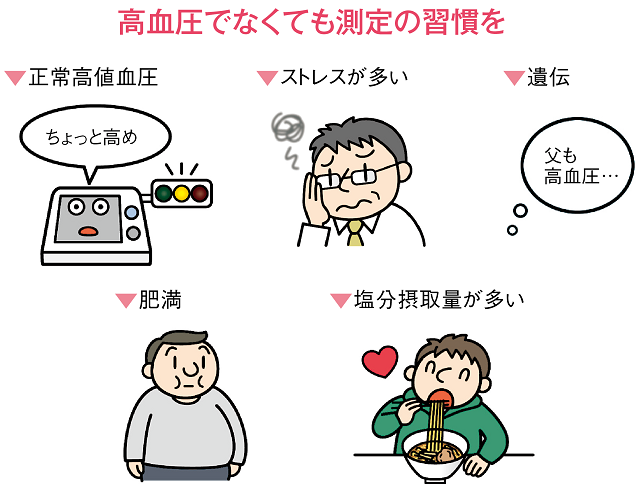

血圧測定は、自分の健康状態を知るバロメーター。血圧は、時間帯や心理状態によっても変化するため、できるだけ決まった時間に、同じ状態で測ります。血圧を記録する際は、前日食べたものや体調などもメモしておくと、普段より血圧が高めの時に原因が分かるようになります。高血圧の人はもちろん、次のような人も普段から家で血圧を測りましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト