排尿痛

排尿痛は、尿路(腎臓・膀胱・尿道)に炎症がある時に起こり、多くは細菌感染が原因になります。主に「膀胱炎」や「前立腺炎」「尿道炎」、「クラミジア感染症」や「淋病」のような性感染症などが排尿痛の原因です。細菌感染以外の原因では、尿路に石が詰まる「尿管結石」になると排尿時に激しい痛みが現れます。原因となる疾患によっては排尿痛以外にも、尿のにごりや血尿、背部の痛みやかゆみなど、様々な症状が現れます。排尿痛や症状が持続したり、発熱を伴ったりする場合は、速やかに泌尿器科を受診しましょう。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

排尿痛について知る

排尿痛の原因

排尿痛の多くは、尿路の細菌感染が原因

排尿時の痛みは、主に尿路に細菌が進入して起こります。その中でも、女性や高齢者に多く見られるのが「膀胱炎」です。膀胱炎を起こした細菌が腎盂(じんう・腎臓でできた尿が集まるところ)にまで達すると「腎盂腎炎」を起こすこともあるので、注意が必要です。男性に多く見られるのは「前立腺炎」「尿道炎」です。

- 排尿痛の原因①:膀胱炎

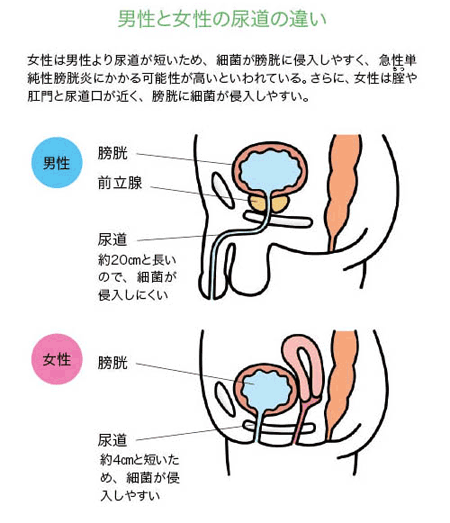

排便などでいったん体外に出た大腸菌などの細菌が、何らかのきっかけで肛門から尿道へと入り込み、膀胱に侵入して炎症を引き起こすのが膀胱炎である。女性は尿道が約4㎝と、男性約20㎝と比べて短く、細菌が膀胱に侵入しやすい状態にあるため、膀胱内に炎症が起こりやい。特に20〜40代の女性に多く見られ、トイレの我慢し過ぎや、性交渉がきっかけでかかることが多いといわれている(急性単純性膀胱炎)。また、膀胱や尿道にもともと病気がある上に、加齢によって膀胱の働きが低下すると、排尿後も膀胱に多くの尿が残ってしまって膀胱内で細菌が繁殖し炎症を起こしてしまう(慢性複雑性膀胱炎)。

- 排尿痛の原因②:前立腺炎

細菌が尿道から侵入して、尿道を囲む前立腺に炎症が起こる病気を「細菌性前立腺炎」という。前立腺肥大を合併して発症することもある。適切な処置をしないと慢性前立腺炎になる可能性がある。原因ははっきりしないが、長時間のデスクワークや運転などによって、前立腺が接触や振動などの刺激を受けることに関連して起こると考えられている「非細菌性前立腺炎」もある。

- 排尿痛の原因③:尿道炎(クラミジア尿道炎、淋菌性尿道炎)

尿を排泄する尿道に炎症が起こるのが尿道炎で、若い世代の大部分は性感染症によって起こる。尿道炎を起こす代表的な細菌は淋菌とクラミジア。いずれも直接接触で他の人にうつしてしまう感染症なので、症状が現れたら速やかに医療機関を受診する必要がある。淋菌やクラミジアは、男女共に不妊症の原因、女性では母子間の感染を起こすので、早めの治療が必要。

「尿路結石」も排尿痛の原因になる

細菌感染以外の原因で起こる排尿痛の中で頻度が高いのは、「尿管結石」です。腎臓内でできたカルシウムやシュウ酸の結晶が尿管にまで流れ落ちると、尿の流れが結石によって妨げられ、排尿時に激しい痛みが起こります。結石が尿道にとどまる「尿道結石」では、強い排尿痛と共に排尿障害を伴うこともあります。尿管結石は女性より男性の方が2~3倍多く、30~50代に多く発病します。

また、前立腺がんや膀胱がんの症状として排尿痛が起こることもあります。

排尿痛の症状

原因疾患によって「排尿痛」以外にも様々な症状が現れる

排尿痛以外にも、原因となる疾患によって、以下のような様々なトラブルが起こります。

- 「排尿痛」以外の症状①:頻尿、残尿感などを伴う「膀胱炎」

膀胱炎による排尿痛は、尿の出始めや、排尿の終わり頃に、ジーンとした鈍痛、あるいはヒリヒリとした痛み感じる時もある。炎症によって膀胱が敏感になっているため、すぐにトイレに行きたくなったり、残尿感を伴ったりする。また、膀胱の粘膜が傷ついて尿に血が混じったり、細菌と闘った白血球が尿から出て、白いモヤモヤしたものが浮かんだり、白く濁ったりすることもある(濃尿)。

- 「排尿痛」以外の症状②:会陰部の痛み、頻尿などを伴う男性の「前立腺炎」

前立腺炎では、排尿痛の他、頻尿、会陰部(陰嚢と肛門の間)や下腹部の痛み・不快感、血尿などが現れ、発熱や倦怠感などの全身症状を伴うこともある。高熱で緊急を要する場合は入院が必要になることもある。

- 「排尿痛」以外の症状③:膿、尿のにごりを伴う「尿道炎」

淋菌性尿道炎もクラミジア尿道炎も、男性の場合は排尿痛がある。淋菌性尿道炎では排尿時とその直後だけ尿道にヒリヒリした痛みを感じると共に、膿のような分泌物が出て尿がにごる、発熱する、などの症状が現れる。一方、クラミジア尿道炎は自覚症状が非常に軽く、排尿時のちょっとした違和感と、分泌物も少量で透明で、乾けば下着に黄色い汚点は残る程度だが、「いつもとは違うな」と感じたら速やかに医療機関を受診する必要がある。女性は淋菌やクラミジアの尿道炎に感染しても自覚症状が現れにくく、それ故に感染を広げてしまう可能性が高い。

- 「排尿痛」以外の症状④:強い排尿痛、腹部の痛み、血尿を伴う「尿路結石」

尿路結石は、突然に腰や背中、脇腹にも激痛が起こり、冷や汗や嘔吐、尿路が傷つくので血尿などの症状も見られる。夜間から早朝にかけて起こることが多く、痛みは3~4時間ほど持続する。

排尿痛の対策

激しい排尿痛、高熱や背部の痛みを伴う場合はすぐに受診を

排尿痛と共に38℃を超える高熱や背中や腰に痛みを感じる場合は、細菌が腎臓まで運ばれ、腎臓に炎症が起こる「腎盂腎炎」の可能性があります。最も多いのは、膀胱炎を起こした細菌が尿管から腎臓に達するケースです。このような症状が見られたら、ただちに泌尿器科を受診して、救急処置を受けてください。腎盂腎炎が悪化すると「腎不全」に陥り、人工透析による治療が必要になることもあります。

排尿痛・血尿が続く場合は泌尿器科を受診

排尿時の痛みや血尿が続いたり、一度は治まっても繰り返したりするようであれば、泌尿器科の病気が疑われます。排尿時に少しでも違和感を感じたら、自覚症状を感じにくいクラミジア尿道炎の可能性もあるため、放っておかずに泌尿器科を受診しましょう。病院では、排尿痛に伴う症状、いつから起こったか、思い当たることなどがあれば医師に伝えます。問診や尿検査で原因となっている病気を診断し、治療を行います。細菌が原因になっている場合には、主に抗生物質や抗菌剤などが処方されます。服用後、数日で症状はよくなりますが、すぐに服用を止めず、医師の指示通り服薬することが大切です。

日常生活での注意点

細菌感染が原因になる排尿痛は、細菌に感染しないよう、また再発しないよう、以下の点を意識するとよいでしょう。

トイレの後始末の仕方を改善する排便後、「後ろから前」に拭くと、肛門の周りの細菌が尿道に付着する可能性が高まる。「前から後ろ」に拭くようにするとよい。

- 免疫力を上げる

免疫力が下がると、細菌による感染症にかかりやすくなってしまう。細菌から身を守るためにも、十分な睡眠、疲れをためない、バランスのよい食事を摂ることを意識し、規則正しい生活を心がける。

- 性交渉時はコンドームを使用する

排尿痛の原因にもなる性感染症は、自分は感染していなくても相手がどうか分からない場合は、コンドームの使用が不可欠。コンドームは避妊のためだけに使うものではなく、性感染症の予防として使うことを理解する。パートナーがいる場合は、お互いにうつし合う「ピンポン感染」を防ぐため、一緒に治療することが必要となる。

- 性交渉後はトイレに行く

性交渉により細菌が尿道に付着しやすくなる。すぐに排尿する機会をつくって、尿で細菌を流し出す。

お役立ちコラム

水分を控えるのは逆効果になります!

膀胱炎にかかってしまったら、排尿時に痛みがあるからといって水分を控えて排尿を我慢するのは逆効果。また、トイレを我慢するのもやめましょう。水分をたっぷり摂ることで、尿を薄め、排尿量を増やし、膀胱の中の細菌を洗い出します。これだけで症状が治まることもありますが、菌が残っていると完治しにくくなるので、泌尿器科を受診することをおすすめします。また、症状が治まったからと処方された薬をやめるのは厳禁。膀胱に菌が残っている場合は再発しやすく、再発すると細菌が抵抗力をもち、前回の治療薬が効きにくくなってしまうのです。

膀胱炎はよくある病気ですが、予防できる病気でもあります。細菌の感染を繰り返さないためには、自分がどういった経路で感染したのかを把握し、改善することが大切です。そして、膀胱に細菌が入り込まないよう清潔にし、上記「日常生活の注意点」を心がけましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト