心疾患(狭心症、心筋梗塞)

狭心症と心筋梗塞はどちらも心臓の血管に関連する病気です。動脈硬化によって血管内が狭くなり、胸の痛みや圧迫感を覚えるのが狭心症、血管が完全に詰まり血流が途絶えてしまうのが心筋梗塞です。両者をまとめて「虚血性心疾患」と呼ぶこともあります。主な症状は、発作的に起こる激しい胸の痛みです。

こうした発作に襲われた場合は我慢せず、すぐに救急車を手配するなどして、医療機関を受診しましょう。発症から治療までの時間が短いほど、その後の経過が順調になりやすいです。検査の結果、虚血性心疾患と診断されたら、手術などを行って治療します。

日本Men’s Health医学会理事長。日本抗加齢医学会理事長。泌尿器がんの根治手術と男性医学を専門とし、全ての男性を元気にする医学を研究している。

心疾患(狭心症、心筋梗塞)について知る

狭心症の原因

冠動脈の血流が悪くなることで起こる

心疾患の一種である狭心症は、心臓を冠(かんむり)のように覆っている冠動脈(冠状動脈)の血流が悪くなり、心臓を動かす血液が不足することで発症します。

冠動脈の血流が悪くなる原因は大きく2つあります。

1つは冠動脈に動脈硬化が生じること。動脈硬化とは血管が厚く硬くなり、内壁にコレステロールなどがたまって血液の流れが悪くなる病変のことです。これが原因で起こる狭心症を「器質性狭心症」といい、狭心症の発症原因の8~9割を占めるといわれています。重い荷物を持つ、坂道を登るなど、心臓に負担がかかる時に起こりやすい傾向にあります。

もうひとつの原因は冠動脈のけいれんです。けいれんを起こすことで血管が狭くなり、血流が妨げられて狭心症を発症することがあります。睡眠中などの安静時に起こりやすく、「冠攣縮(かんれんしゅく)性狭心症」と呼ばれます。

| 狭心症の種類 | 発症の原因 | |

|---|---|---|

| 器質性狭心症 | 冠動脈に生じた動脈硬化が原因で血管が狭まり、発症する狭心症。体を動かしているとき(労作時)に起こりやすいため、労作性狭心症とも呼ばれる。狭心症の原因のほとんど、8~9割を占めるといわれている。 | 動脈硬化が原因 |

| 冠攣縮性狭心症 | 冠動脈がけいれんを起こすことによって血管が狭くなり、血流が妨げられて発症する。睡眠中などの安静時に比較的起こりやすいとされている。欧米人に比べて日本人に多い傾向があるといわれる。 | 冠状動脈のけいれんが原因 |

狭心症の症状

胸の痛みや圧迫感が生じる

血液が不足した状態=虚血状態になると、心臓からのSOSが胸の痛みや圧迫感といった症状で発せられます。安静にしていると痛みは自然になくなります。15分以上続くことは基本的にないといわれています。

狭心症の治療

薬物治療や外科手術などで治療する

狭心症の治療には薬を使用する「薬物治療」、カテーテルの挿入を行う「経皮的冠動脈形成術(PTCA)」、外科手術によって血液の通り道をつくる「冠動脈バイパス手術」があります。どの治療法を適用するかは、病状などを考慮して検討します。

まず、病状が軽く、薬だけで発作を予防できる場合には薬物治療を選択します。狭心症の治療に用いられる薬には以下のような種類があり、これらの中から数種類を併せて処方します。

狭心症の治療薬

| 血管拡張薬 | 冠動脈を広げて血流をよくする働きと、全身の血管も同時に広げて心臓の負担を軽くする働きがあり、狭心症の発作を抑える。ニトログリセリンが有名。 |

|---|---|

| ベータ遮断薬 | 交感神経の働きを抑制し、心拍数と血圧を低下させて心臓の負担を軽減させ、狭心症の発作を起こりにくくする。 |

| カルシウム拮抗薬 | 血液中のカルシウムの働きを抑えることで血管の緊張を緩め、血圧を低下させて心臓への負担を減らす。けいれんを抑える作用もあり、冠攣縮性狭心症の治療に用いられることも。 |

| 血小板凝集抑制薬 | 血液を固めて傷をふさぐ血小板の働きを抑制することで冠動脈の動脈硬化を抑え、心筋梗塞を予防する。アスピリンが有名。 |

| 抗凝固薬 | 血液の凝固を防ぐ働きがあり、不安定狭心症で血栓のリスクが高い時に使用する。ワルファリンという名前で知られている。 |

薬物治療で十分な治療効果が見られない時は「冠動脈形成術(PTCA)」や「冠動脈バイパス手術」を選択します。

冠動脈形成術(PTCA)は、ひじや太ももの動脈から挿入したカテーテルという細い管を使って、心臓の血管が細くなっている部分に手を加え、血流を改善する治療法です。以下の3つの方法があり、これらを組み合わせて治療を行うこともあります。

狭心症の外科手術:冠動脈形成術(PTCA)

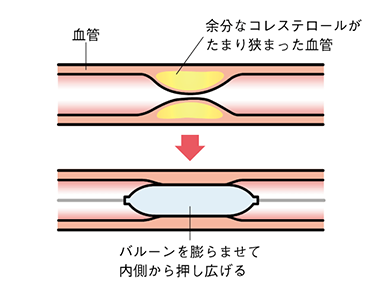

| バルーン療法 (バルーン血管形成術) | 先端にバルーン(風船)のついたカテーテルを挿入し、動脈硬化で血管が細くなっているところでバルーンを膨らませ、内側から押し広げる方法。カテーテルを挿入する小さな切開を加えるだけという、患者への負担が少ない治療法だが治療後、時間の経過と共に広げた部分が高確率で再狭窄を起こす難点がある。 |

|---|---|

| 粥種切除術(アテレクトミー治療) | 先端に回転する刃(カッター)のついたカテーテルを挿入し、動脈硬化の原因となっている血管壁の膨らみ(アテローム)を削り取る方法。バルーン療法では十分に血管を広げられない場合などに効果的。 |

| ステント治療(冠動脈ステント留置術) | バルーン療法を行った後、広げた部分にステントと呼ばれる金属でできた網状の筒を挿入し、留置する治療法。バルーン療法の難点だった再狭窄の確率を大幅に減らすことができ、技術的にも比較的難しくはないので、広く普及している。 |

一方、冠動脈バイパス手術は冠動脈の動脈硬化を起こしている部分に手術で迂回路をつくり、血液を流れやすくする治療法です。薬物治療でもカテーテル治療でも効果がなかった場合や冠動脈の狭窄部がバルーン療法を行うのに難しい場所にある場合、この方法が選択されます。バイパスには足の静脈または胸、腕、胃の動脈を使います。

心筋梗塞の原因

心臓の冠動脈が完全にふさがり血流が途絶える

心筋梗塞は、心臓の冠動脈に血の塊(血栓)ができて完全にふさがり、血流が途絶えた状態のことをいいます。狭心症と似ていますが、狭心症は血管が狭くなりながらもわずかに血流があるのに対し、心筋梗塞は血流が完全に途絶えた状態です。そのため、血流がない部分の心筋細胞が壊死し、強烈な痛みに襲われます。これが心筋梗塞です。血栓ができる原因のほとんどは動脈硬化ですが、血管の強いけいれんが長時間続いた結果、生じることもあります。

心筋梗塞の症状

強烈な胸の痛みが生じ、意識を失うことも

心筋梗塞が起こると、胸を押しつぶされるような強烈な痛みに突如として襲われ、呼吸が苦しくなります。冷や汗が出て、顔の血の気が引き、ひどい場合は意識を失うことも。一般的に狭心症の場合は15分程度でこうした発作が治まりますが、心筋梗塞の場合はそれよりも長く、30分以上続きます。安静にしていても15分以上、激しい痛みや呼吸困難などの症状が改善しないときは心筋梗塞を疑い、救急車を手配するのがよいでしょう。

心筋梗塞の治療

心筋梗塞の症状が現れたらすぐに救急車を

心筋梗塞の発症後は、できるだけ早く治療を開始することが重要です。心筋梗塞の発症直後は危険な不整脈も生じやすいため我慢せず、すぐに119番に電話し、救急車を呼びましょう。その際、心筋梗塞と思われる症状が出ていることを伝えると、CCU(冠動脈疾患集中治療室)という施設のある病院に運んでもらえる可能性が高まります。CCUでは「再還流療法」という、血流の途絶えた心筋に再び血液が流れるようにする処置を行うことができ、それによって救命率が高まります。心筋梗塞と思わしき症状が出た場合はためらわず、すぐに救急車を呼ぶ。そのことを覚えておきましょう。

なお、CCUや救急外来に到着した後は、緊急検査のための採血を行うと共に血圧、心電図をモニターするための装置をつけ、危険な状態を脱するための医療処置を行った上で、冠動脈造影検査の準備をします。

心疾患(狭心症、心筋梗塞)のかかりやすい年代

心疾患は30〜40代でも発症するおそれがある

心疾患は男女共、死亡原因の第2位となっています。年齢別に見ると、高齢になるほど増えており、70歳以上は要注意の病気といえます。ただし、心疾患の最大の原因といえる動脈硬化は20代の若いうちから始まっているといわれており、30~40代の比較的若い世代でも狭心症や心筋梗塞を発症するおそれは十分にあります。心疾患は年齢よりも、後述する危険因子(リスクファクター)に当てはまるかどうかが、発症しやすさを左右するといえるでしょう。

心疾患(狭心症、心筋梗塞)の予防法

心疾患の予防は、動脈硬化を予防することが最も重要

狭心症や心筋梗塞は動脈硬化が主な原因となって発症します。そのため、動脈硬化を予防することが心疾患の予防において非常に重要といえます。動脈硬化を進ませる危険因子としては以下のようなものがあります。

心疾患の主な原因である、動脈硬化の危険因子

- 脂質異常症(高脂血症)

- 高血圧

- 喫煙(たばこ)

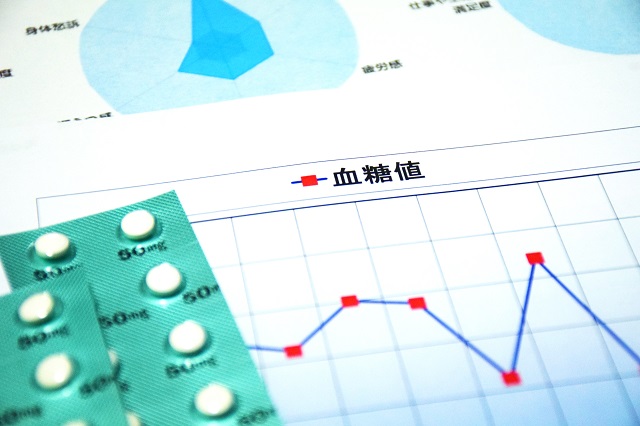

- 糖尿病

- 肥満

- 運動不足

- ストレス

- 高尿酸血症

- 遺伝的要因

このうち、最後の遺伝的要因以外は多少なりとも回避が可能です。具体的な方法としては以下を参考にしてください。

心疾患の予防のために

- 食事のバランスを考え、糖質、脂肪、食塩を摂り過ぎないようにする

- 食物繊維、ビタミン、ミネラルは積極的に摂るようにする

- 禁煙またはたばこの煙を吸わないように努力する

- 肥満の人は減量し、適正体重を維持する

- 1日30分以上の運動を週3~4回程度続ける

- 休息をきちんととり、ゆっくりしたペースで日常生活を送ることを心がける

- 生活習慣病の改善に向けて治療を続ける

心疾患の原因となる動脈硬化はサイレントキラー(無言の殺し屋)ともいわれ、全く症状がないまま進行していくのが特徴です。気づいたときにはかなり進行しているため、まずはこれらの危険因子を避け、予防を心がけることが大切です。

製品情報サイト

製品情報サイト