ADHD(注意欠如・多動性障害)

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動性障害)とは、「不注意(注意力が散漫で集中力が持続しない)」「多動性(落ち着きがない)」「衝動性(待つのが苦手で突発的に行動する)」の3つを主な症状とする発達障害の一つで、症状は小学生までに現れます。小学生の約3%がADHDの症状を示すといわれ、女児に比べて男児の方が4~5倍多く見られます。大人では人口の約1.5%いるといわれ、男女比に大きな差はありません。

男性では子どもの頃から「多動性」や「衝動性」の症状が優勢に出るため発見されやすく、一方女性は、子どもの頃から「不注意」の症状が優勢に出ているものの、大きなトラブルになりにくいこともあって、大人になるまでなかなか気づきません。そのため、大人になると男女比に大きな差がなくなると考えられています。

このように近年、大人のADHDも認知されてきていますが、うつ病などの精神疾患でもADHDと同じように注意力が散漫になったりすることがあるので、ADHDかどうかは医師の診断を受けることが大切です。ADHDの場合は、小学生までに症状が出ていたかどうかが診断の1つの手掛かりとなります。

精神科専門医・医学博士。2000年東京大学医学部卒業後、赤光会斎藤病院、東京大学医学部附属病院精神神経科、杏林大学医学部精神神経科学教室などを経て現職。誰もがこころの問題を理解し、互いに助け合うことのできる社会づくりを目指し、精神医療の最前線で日々診療しながら、メディアを通じて正しい知識の普及を行っている。

ADHD(注意欠如・多動性障害)について知る

ADHD(注意欠如・多動性障害)の原因

脳の機能障害が原因の1つ。ただし、詳しくはまだ解明されていない

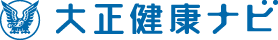

ADHDの詳しい原因はまだ解明されていませんが、最近の研究によって、生まれつきの脳の機能障害が原因であることが分かってきました。脳の機能のうち、実行機能(目的を意識したり、遂行のために計画したりする脳の働き)、報酬系(欲求が満たされたり満たされると分かった時に、脳が活性化し喜びや快楽を感じる仕組み)などが十分に機能しないことが、様々なADHD特性につながるとされています。これらの脳の機能は「前頭前野」や「大脳辺縁系」などの神経ネットワークと関連しており、ADHD特性は神経伝達物質であるドーパミンとノルアドレナリンの働きがバランスを崩していることが関係していると考えられています。脳の機能障害が起きる原因については、遺伝的な要因や出産時のトラブル、環境ホルモンの影響などが指摘されていますが、詳しくは解明されていません。

生まれ持った脳のADHD特性が、生活環境の要因によって強く出るようになるとADHDの症状(困りごと)として目立ってきます。

ADHD(注意欠如・多動性障害)の症状

ADHDの症状は3つのタイプに分類される

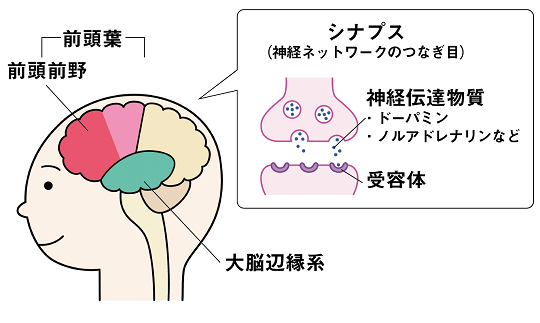

ADHDは症状の偏りによって、「不注意優勢型」「多動・衝動優勢型」「混合型」の3つのタイプに分けられます。

(1)不注意優勢型

集中力が途切れやすく、注意散漫で忘れっぽいタイプです。うっかりミスが多い、物事を先延ばしにする、部屋が散らかってしまう、デスクが書類などで山のようになっているなどの特徴があります。

- 不注意優勢型の特徴

・うっかりミスが多い

・授業や仕事、会話などに集中し続けられない

・人から話しかけられても、上の空になってしまう

・課題や仕事を予定どおりに進められず、途中で脱線してしまい、やり遂げられない

・整理整頓ができない。また物事を先延ばしにして、締め切りが守れない

・ルーティーンワーク(宿題や報告書の作成、決まった家事など)が苦手で進められない

・定期券、社員証、カードなど大事な物をしばしばなくしてしまう

・目の前のちょっとした刺激で、すぐに気が散ってしまう

・約束や予定を忘れたり、忘れ物をしたりする

(2)多動・衝動優勢型

じっとしているのが苦手で、行動にも考えにも落ち着きがないタイプです。突然浮かんだアイデアを衝動的に行動に移したりします。

- 多動・衝動優勢型の特徴

・手足をそわそわ動かしたり、貧乏ゆすりをしてしまったりする

・離席が多く、座っていられない

・静かに遊ぶことができない

・授業や会議など、静かにしていなければならない場面でも、落ち着いてじっとしていられない

・おしゃべりをやめることができず、質問の途中で話し始めてしまったり、他人が話している途中に割り込んだりする

・せっかちで、順番を待てない

・他人の物を勝手に横取りして使ってしまったり、他人に口出ししてしまったりする

・よく考えずに行動したり、思いつきで重大な決断をしたりする

(3)混合型

「不注意」「多動・衝動」の両方の症状をもつタイプです。ADHDのほとんどがこのタイプに含まれますが、症状の出方は人によって異なります。

症状は形を変えて残り、大人もADHDに悩んでいる

以前は、ADHDは子どもに特有のものと思われていました。なぜならADHDのうち、小学校などの集団生活の中で目立つ「多動性」や「衝動性」は、成長と共にある程度コントロールできるようになり、目立たなくなるためです。しかし最近の研究では、ADHD特性は大人になっても残ることが分かっており、ADHDに悩む大人の存在が社会的にも認知されるようになってきました。

例えば「多動性」や「衝動性」の症状は、じっと座っていなければならない場面が苦手なので貧乏ゆすりをしてしまったり、会話の中で一方的にしゃべってしまったり、衝動買いを繰り返してしまったり……などの症状として大人になっても残ることがあります。

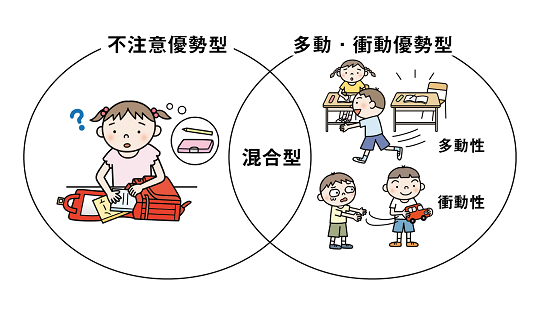

「不注意」の症状は、学校生活の中では忘れ物を注意されることはあっても大きなトラブルにはなりにくいため、症状としては見過ごされがちです。しかし、社会に出て仕事をし始めるようになると、うっかりミスが直らない、納期を守れないなどの困難に直面したり、家の片づけやルーティーンの家事ができずに家庭生活に困難を来したりして、初めて受診に至るケースが多々あります。

ADHDの二次障害として、うつ病や不安障害、行為障害が現れることも

ADHD特性があると、子どもの頃から叱られる経験も多かったり、生きづらさやストレスを感じたりしやすいことから、自尊心や自己肯定感をもちにくくなってしまい、うつ病や不安障害などの心のトラブルを抱えやすくなります。日本人が一生の間にうつ病を1回以上発生する確率は3~7%といわれていますが、ADHDのある人がうつ病にかかる割合は、子どもで5~6人に1人以上、大人で3~4人に1人以上という統計もあります。また、強い不安感が常に付きまとう不安障害は、大人のADHDの2~3人に1人以上に併発しているというデータもあり、うつ病や不安障害の症状で医療機関を受診したところ、ADHDが見つかるというケースもあります。

また、多動性・衝動性の強い子どもでは、自分を認めてくれない周囲への反発から、暴力や公共物を壊すなどの「行為障害(素行障害)」を併発することもあります。

ADHD(注意欠如・多動性障害)の対策

まずは医療機関や地域の専門機関に相談する

ADHDを疑ったら、医療機関や地域の保健機関、専門機関に相談しましょう。子どもが医療機関を受診する場合、小児精神科や児童精神科が適切ですが、病院は多くはないので、日本小児神経学会のホームページなどで専門医を探すこともできます。また、医療機関以外にも、地域の児童相談所や保健所、保健センターでも相談できます。さらに、各都道府県には「発達障害者支援センター」という専門機関が設置されているので、相談してみるのもよいでしょう。

大人の場合は精神科や心療内科で診察でき、保健所や保健センター、発達障害者支援センターでも相談できます。

ADHDの診断には、国際的な診断基準「DSM」が用いられる

ADHDの診断には国際的な基準でもある、アメリカ精神医学会が作成した「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」が使用されています。現在は、2013年に改訂された「DSM-5」(第5版)の診断基準に照らし合わせ、ADHDが診断されます。この診断基準では、「症状が12歳以下から続いていることが確認できること」という基準が定められており、大人になってから急に症状が出た場合は、うつ病などADHD以外の病気を疑う必要があります。

大人のADHD診断には、子どもの頃の症状を伝えることが不可欠

大人になってからADHDを疑って受診する場合は、子どもの頃の症状がどうだったか、成長過程での変化、対人関係の経過を医師に伝えることが不可欠となります。本人の記憶だけではなく、親や兄弟など、子ども時代を知る身近な人の話から、当時のエピソードをまとめておくことも診断の参考になります。身近な人に診察に同行してもらうのもよいでしょう。ほかにも、小学校の頃の通知表や育児日記など、当時の様子を記録したものも診断の参考になります。

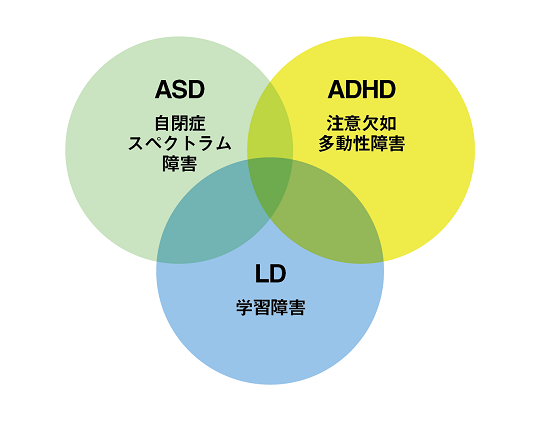

ADHDと似ていたり併発したりする他の発達障害もある

ADHDと似ている他の発達障害には、「ASD(自閉症スペクトラム障害)」「LD(学習障害)」があります。これらはADHDと併発していることもあります。

- ASD(自閉症スペクトラム障害)

ASDは、人との関わりが一方的で、感情の共有が苦手な「社会的コミュニケーションの障害」と、こだわりが強く、1つの興味や事柄に関心が限られ、感覚過敏なども認められる「限定された反復的な行動様式」の2つの症状が子どもの頃から現れます。高機能自閉症、アスペルガー症候群はASDに分類されます。ADHDとASDの区別は難しく、さらにADHDの人の4~5人に1人がASDの診断基準を満たしていると言われています。

- LD(学習障害)

知的な能力に遅れがないのにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」という6つの能力のうち、特定のものの習得や使用が著しく困難な障害です。ADHDの人の2~3人に1人がLDも併せもっているというデータもあり、この2つの障害は併存しやすいと考えられています。

ADHDは薬物療法と心理社会的治療で緩和していく

ADHD特性は生まれつきの脳の特性ですが、治療によって症状(困りごと)を軽減していくことは可能です。神経伝達物質の働きのアンバランスを整えて症状を緩和させる「薬物療法」と、本人や周囲の人たちの両方がADHD特性を理解し、共に生きやすい環境をつくるための「心理社会的治療」を行うことで、 ADHDの人の「生きづらさ」を「生きやすく」変えていきます。

- 薬物療法

日本では現在、子どもから大人のADHDに対して「メチルフェニデート(徐放錠)」「アトモキセチン」「グアンファシン」の3種類の薬が保険適用されており、子どものADHDに対しては、さらに「リスデキサンフェタミン」も保険適用されています。薬物療法はADHDの子どもの60~70%の症状緩和に有効とされています。

- 心理社会的治療

医師や臨床心理士などと共に自己理解を深め、自分のADHD特性を知って、それを補うための生活上の工夫や対策に取り組みます。本人や周囲が「生きづらさ」の原因を知って対策を取ることができるようになれば、前向きな気持ちをもてるようになります。

子どもの場合は、保護者や教師など関係者がその子のADHD特性を理解する「環境調整」、保護者が子どもへの接し方を学ぶ「ペアレントトレーニング」などを行います。

生活の工夫と支援の活用を。周囲の人の理解も大切

ADHD特性と付き合っていくためには、特性に合わせて生活環境を調整し、暮らしやすくしていくことが大切です。例えば「予定を忘れやすい」ことに対しては、スマートフォンやパソコンのリマインダー機能を使うなど、生活の工夫で改善できることはたくさんあります。

また、前述の「発達障害者支援センター」を始め、当事者や家族が相談できる「精神保健福祉センター」、子どもを支援する「地域療育センター」、ハローワークと連携して就労支援を行う「地域障害者職業センター」などの支援機関で、本人に合った治療や教育環境、就労環境などを見つけたり、支援を受けたりすることができます。

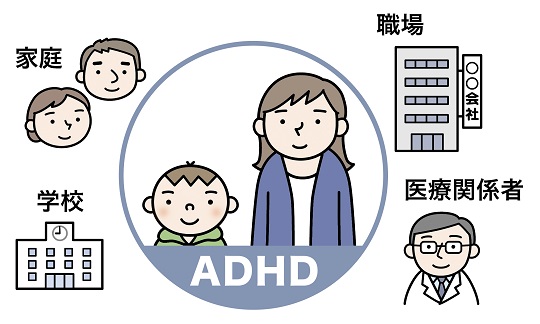

そして何よりもADHDは、本人だけではなく、家族や友人、学校や職場など、周囲の人たちがその特性を理解してサポートすることが重要です。ADHDは周囲の無理解によって、うつ病や不安障害などの二次障害が起きやすいということを理解し、周りの人たちも本人と一緒になって環境の調整を行っていきましょう。

ADHDの人は細かい作業を継続することは苦手でも、発想力が求められる分野には向いています。このような脳の特性による向き・不向きを理解すれば、弱みをサポートしつつ強みを活かしていくことができるのです。

製品情報サイト

製品情報サイト