切り傷・擦り傷

切り傷は、包丁やカッターといった刃物、紙など、鋭利な物で皮膚が切り裂かれてできるもので、擦り傷は、転倒や、人や物との衝突をきっかけに、露出していた皮膚がこすれてできるものです。

切り傷や擦り傷は、病院に行かずに済ませてしまう人も多いのではないでしょうか? しかし誤った処置をしてしまうと、治りにくくなったり、傷跡が残ったりすることがあります。場合によっては、傷口から感染症にかかってしまうことも。傷を負ってすぐに行うべき正しい処置の方法や、病院での治療法を知り、早く、そして安全に治しましょう。

医学博士。日本医科大学医学部卒業後、会津中央病院形成外科部長、米国ハーバード大学ブリガムウィメンズ病院形成外科組織工学・創傷治癒研究室研究員等を経て現職。メカノセラピーと呼ばれる最先端の医療技術の開発にも携わる。著書に『エキスパートが答える Dr.小川の傷や傷あと治療Q&A』(南江堂)、『傷あと治療:患者さんのためにできること~基礎知識から社会復帰支援まで』(克誠堂出版)など。

擦り傷・切り傷について知る

擦り傷・切り傷の原因

日常生活のふとした時に起きる身近なけが

擦り傷や切り傷は、日常生活や運動中にふと油断をして起きるケースが多いです。まずは、それぞれの傷の特徴や原因について解説します。

擦り傷の原因

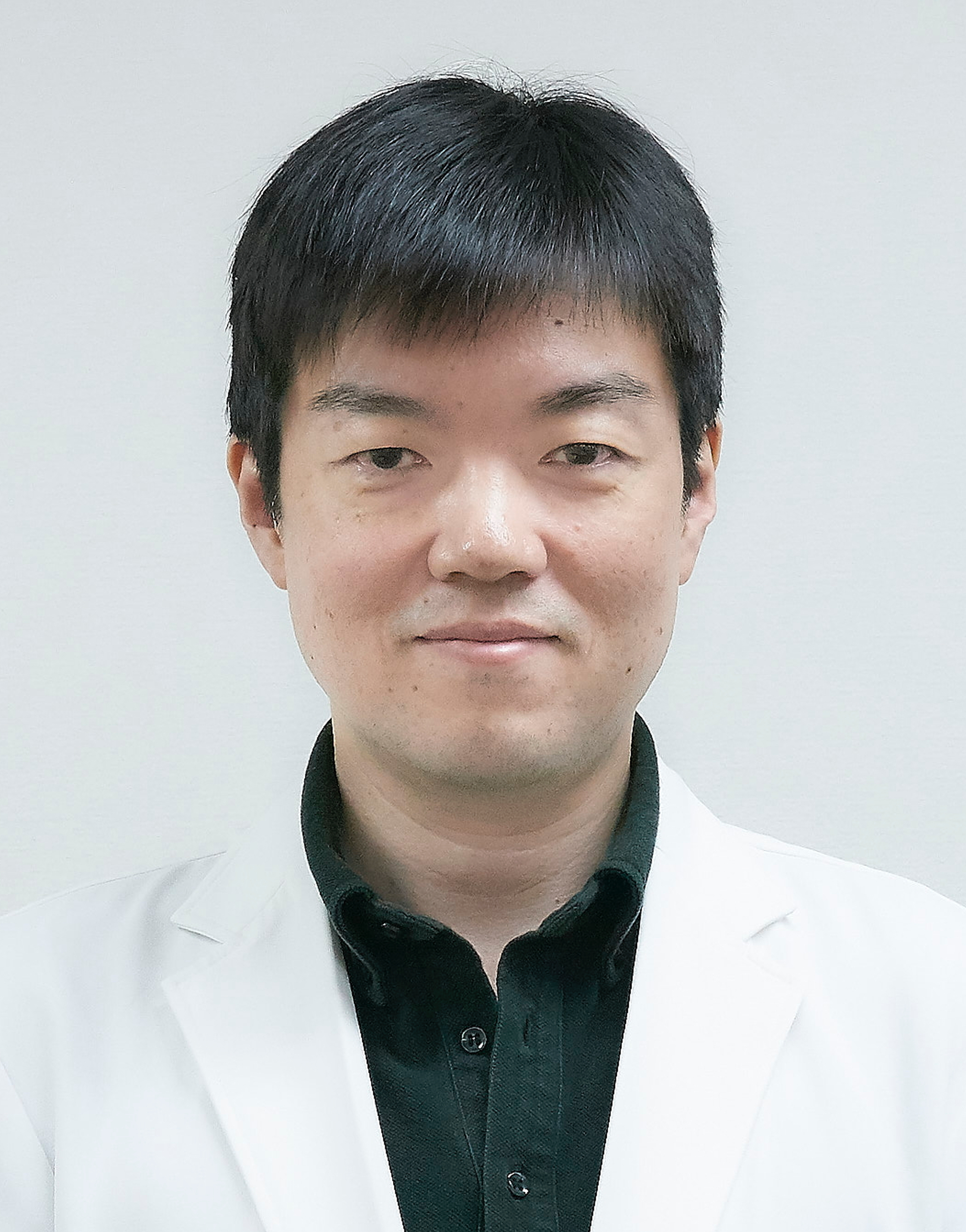

擦り傷は、転倒や、人や物との衝突をきっかけに、露出していた皮膚がこすれてできるもの。皮膚の浅い部分が擦りむけて、皮膚の一部が剥がれた状態になります。擦過傷(さっかしょう)ともいわれ、浅くて範囲が広いことが特徴です。

摩擦力が強いと真皮にまでダメージが及び、痛みや出血が増えることがありますが、多くの場合皮膚の損傷は浅く、縫合せずに治ります。

<注意したいのは、こんな時>

・段差や階段がある場所の歩行

・自転車での移動

・接触の多いスポーツ(バスケットボールやサッカー)での転倒や衝突

・アウトドアレジャー(海やプール、川、山) など

切り傷の原因

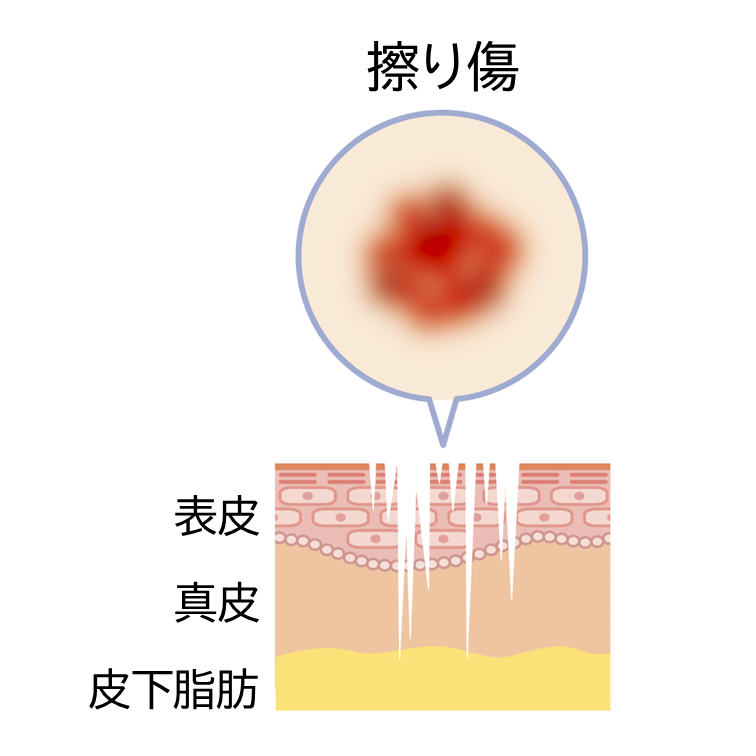

切り傷は、包丁やカッターといった刃物、紙など、鋭利な物で皮膚が切り裂かれてできるもの。皮膚の表面(表皮)やその下の真皮が切れた状態になります。深くて範囲が狭く、断面が滑らかなのが特徴です。

表皮だけが切れている場合は、出血も少なく、自然に治ることがほとんどです。毛細血管や神経が通っている真皮、皮下組織、筋肉、骨に届くまで傷が深くなると、医療機関での縫合などの治療が必要になる場合があります。

<注意したいのは、こんな時>

・料理で包丁を扱う時

・乾燥している中で書類などを扱う時

・段ボールを開封する時

・工具の取り扱いミス など

日常生活の中で少しの注意を払うことで、擦り傷や切り傷のリスクを減らすことができます。活動範囲の広い子どもや筋力が弱っている高齢者などは、けがのリスクが高い傾向にあるので、日頃から周囲の人も注意しましょう。

擦り傷・切り傷の症状

適切な処置を怠ると、細菌感染や敗血症(はいけつしょう)の恐れも

擦り傷も切り傷も、出血や痛みが主な症状です。擦り傷の場合は、切り傷よりも損傷する範囲が広くなるので、ひりひりとした痛みが続くケースが多くなります。

傷は、適切な処置をしないと、治りが遅くなるのに加え、傷口についた土や砂などの異物や壊死(えし)した皮膚組織などから細菌感染にかかることもあるので注意が必要です。

<注意したいのは、こんな場合>

・傷が広範囲:強い痛みや感染が起こりやすくなる

・傷口の周辺が赤く腫れた:炎症を起こし痛んだり熱をもったりする

・傷口が化膿した:周辺の部位に感染が広がり、全身で炎症を起こして様々な臓器が機能不全になる敗血症に進行することも

傷口からの感染症に注意!

患部だけでなく、傷の周りの正常な皮膚が腫れてきたり、発熱してきたりした場合は、傷口から細菌が侵入して感染症を起こしている可能性があります。

感染症のリスクが高い人は、糖尿病、高血圧など内科の慢性疾患がある人、膠原病で免疫抑制薬を処方されている人などといった、免疫力が低下している人です。また、持病がない健康な人でも、ひどく疲れている時や強いストレスがかかり続けている時は、免疫力が低下しているので注意が必要です。

<傷口から感染しやすい感染症>

●破傷風(はしょうふう)

土の中に存在する破傷風菌に感染して発症します。菌が生み出す毒素によって、発熱や倦怠感、口が開けにくくなったり顔がこわばったりといった症状が現れます。

重症化すると、嚥下障害や排尿困難、全身の筋肉のけいれん、呼吸困難などが起こり、死に至るケースも。ただし、予防接種によって感染を防ぐことが可能であり、小学生以下の子どもが無料で受けられる定期接種(5種混合ワクチン)でも予防できます。

●蜂窩織炎(ほうかしきえん)

傷口からブドウ球菌やレンサ球菌などの細菌が侵入し、皮膚に炎症を起こす感染症。広い範囲の皮膚が熱をもって赤く腫れ上がり、強い痛みが生じる。化膿したり、高熱や悪寒が出たりすることもあります。

●劇症型溶血性レンサ球菌感染症(げきしょうがたようけつせいれんさきゅうきんかんせんしょう)

病原菌であるA群溶血性レンサ球菌が出す毒素によって壊死性筋膜炎が起こり、皮膚や筋肉、脂肪などが破壊されます。初期症状は手足や傷口の痛み、腫れ、発熱、血圧低下などです。この菌の侵入経路の1つが傷と考えられています。

A群溶血性レンサ球菌は、喉や皮膚に見られる細菌で、扁桃炎や皮膚炎などを引き起こすものですが、血液、筋肉、脂肪などに入ると劇症化します。「人食いバクテリア」とも呼ばれ、近年感染者数が増えて死亡例も報告されています。

擦り傷・切り傷の処置、セルフケア

まずは流水で洗浄し、清潔に保ちましょう

けがをしたら、傷口をよく洗浄することが何より大切です。まずは傷に触る手をよく洗い清潔な状態にします。その後、流水で傷口の土や砂などの異物を取り除いて細菌の感染を防げば、多くの場合、自然に傷は治ります。

再生した皮膚の内部に異物が残ると、跡になってしまうので、傷口の周囲の皮膚も含めて、念入りに洗いましょう。きれいに洗浄したら清潔なタオルで水気を取り、傷口をあまり動かさず安静に保ちます。

傷を処置するときの「5つのポイント」

①痛みがある場合は、生理食塩水で洗う

傷口を水で洗浄すると痛みを感じます。痛みが苦手な人やお子さんには、浸透圧が体と同じで痛みを感じにくい、生理食塩水での洗浄がおすすめです。生理食塩水は、500mLのぬるま湯に5g弱の塩を溶かすだけで簡単に作れます。お子さんと一緒に楽しみながら生理食塩水を作ると、お子さんの傷のケアがしやすくなります。

②出血している場合は、患部を押さえる

出血している場合は、ガーゼなどの上から2、3分傷口を押さえる圧迫止血を行ってください。出血量が多い場合は、傷口を心臓より高い位置に持ち上げると血が止まりやすくなります。足の傷の場合はいすに座り、他のいすに足をのせるなどして、できるだけ高く足を上げましょう。

③傷口が小さい場合は、絆創膏で保護する

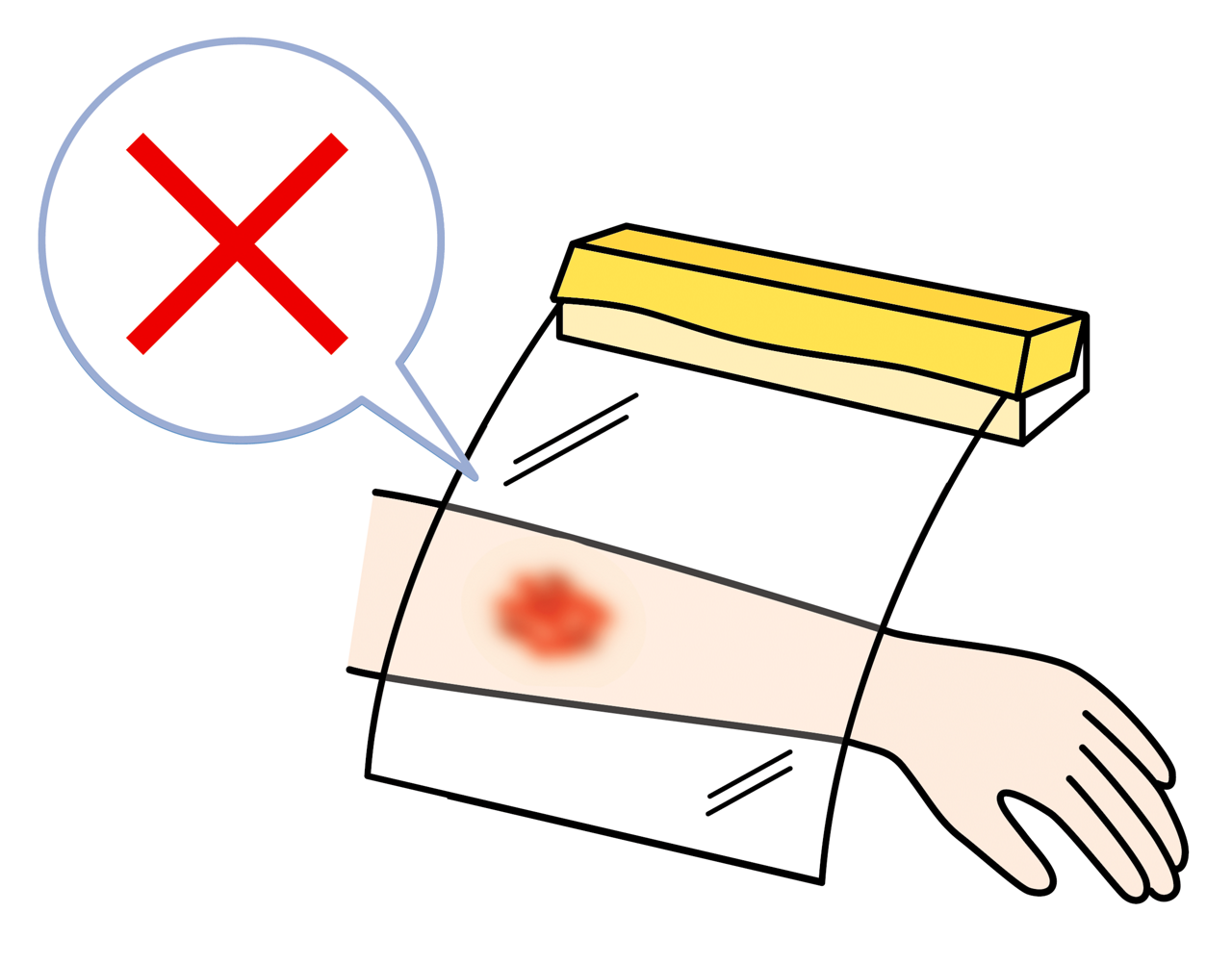

擦り傷の場合は、ハイドロコロイド絆創膏がおすすめです。ハイドロコロイド絆創膏とは、傷を保護しながら傷口から染み出してくる体液を吸収し、乾燥を防いで皮膚の細胞を増やし、傷を早く治すものです。なおネットなどでは、ハイドロコロイド絆創膏の代わりにラップフィルムで湿潤する方法も紹介されていますが、食品用のラップフィルムには空気や水分を通さないものもあるため、ラップの下で菌が繁殖して敗血症などのリスクが高まってしまいます。絶対に使用しないでください。

切り傷の場合は、抗菌薬や抗炎症薬を塗ったり縫合したりした後に、ガーゼのついた一般的な絆創膏を貼ります。

④深い傷や細菌感染の疑いがある場合は、消毒をする

深い傷やペットによってできた傷などの場合は、細菌に感染している恐れがあるので、水洗いだけではなく消毒が必要です。傷の消毒には、殺菌・消毒の働きのあるベンザルコニウム塩化物や、抗ヒスタミン薬のクロルフェニラミンマレイン酸塩などが入った消毒薬や洗浄液を使いましょう。

⑤「治りかけ」の時に注意したいこと

傷が治りかけるとかゆみを感じることがありますが、かくと治りが遅くなったり、跡が残りやすくなったりします。かゆみが出た場合は、患部を冷やしてかゆみを落ち着かせましょう。

長風呂や激しい運動は、傷の炎症を悪化させるので避けたほうがよいでしょう。また掃除や調理の際に汚い水が傷口に触れないように注意することも大切です。

傷跡を残さないためのポイント

●炎症によって傷が赤くなっている場合

まずは抗炎症薬などを使い、日に当てず動かさないようにすることが大切です。傷跡は、日光などが当たると色素が沈着して黒っぽくなりやすいので、日焼け止めのクリームや、UVカット機能のある帽子・日傘・衣類などで紫外線から守るようにします。

●膝や肘、関節などの場合

傷があっても動かしがちな部位ですが、動かしていると傷の部分にコラーゲンが過剰に増え、赤っぽく盛り上がるケロイドや肥厚性瘢痕(ひこうせいはんこん)が残る場合が。なるべく動かさないように意識すると、傷跡が残りづらくなります。

●糖尿病のある人の場合

糖尿病のある人は血流障害、神経障害、免疫機能低下などの影響で傷が治りにくく、傷跡が残りやすいといわれています。傷跡を早く目立たなくするための薬が処方されることもあるので、けがをした時にはかかりつけの医師に相談するとよいでしょう。

また、すでにある傷跡や、肌色の傷跡でも目立って気になるようなら、保険適用外のレーザーによる治療や医療施術としてのアートメイクで目立たなくすることも可能です。傷跡が気になる場合は、形成外科へ相談してください。

擦り傷・切り傷の治療法

受診の目安と治療方法について

●受診の目安

傷跡の治療と同様、傷の治療も形成外科を受診しましょう。受診の目安は、傷の周りの正常な皮膚にも腫れが生じている場合や、発熱した場合です。他にも、血が止まらない、傷が広い・深い、異物が取り除けない、しびれや感覚の異常がある場合は、病院を受診しましょう。

●治療方法

病院では、まず麻酔をしてから傷口の洗浄や消毒を行い、異物をピンセットやブラシなどを使って取り除きます。必要に応じて抗菌薬を含む軟膏を塗るなどの治療が行われ、傷の状態に応じて止血や湿潤環境を守る絆創膏などを貼るといった処置が施されます。

数日経って感染症と診断された場合は、抗菌薬の投与や症状に対する治療が行われます。

●傷の癒合(ゆごう)方法

傷が浅く、傷口が開いていない場合や傷口がめくれている場合は、テープや医療用接着剤で固定して傷口を塞ぎます。

深く開いた傷は、皮膚の表面だけを塞ぐと中が空洞になり、表面に力がかかってケロイドになりやすくなるため、傷の奥まで縫合します。

まずは慌てず。ただし深い傷は経過観察を

日常生活でできてしまう傷の多くは、誤った処置をしなければ悪化することはありません。慌てずに、まずは止血をして傷口を洗い、清潔に保つことを心がけてください。今は薬局やドラッグストアに様々な絆創膏や消毒薬・洗浄液が販売されているので、セルフケアに活用しましょう。

ただし、深い傷の場合は経過を見ることが大切です。2、3日してから腫れてくることもあるので、腫れてきたらできるだけ早く病院を受診してください。

製品情報サイト

製品情報サイト