春のかぜや体調不良は意外に多い!感染症予防のポイントと対処法

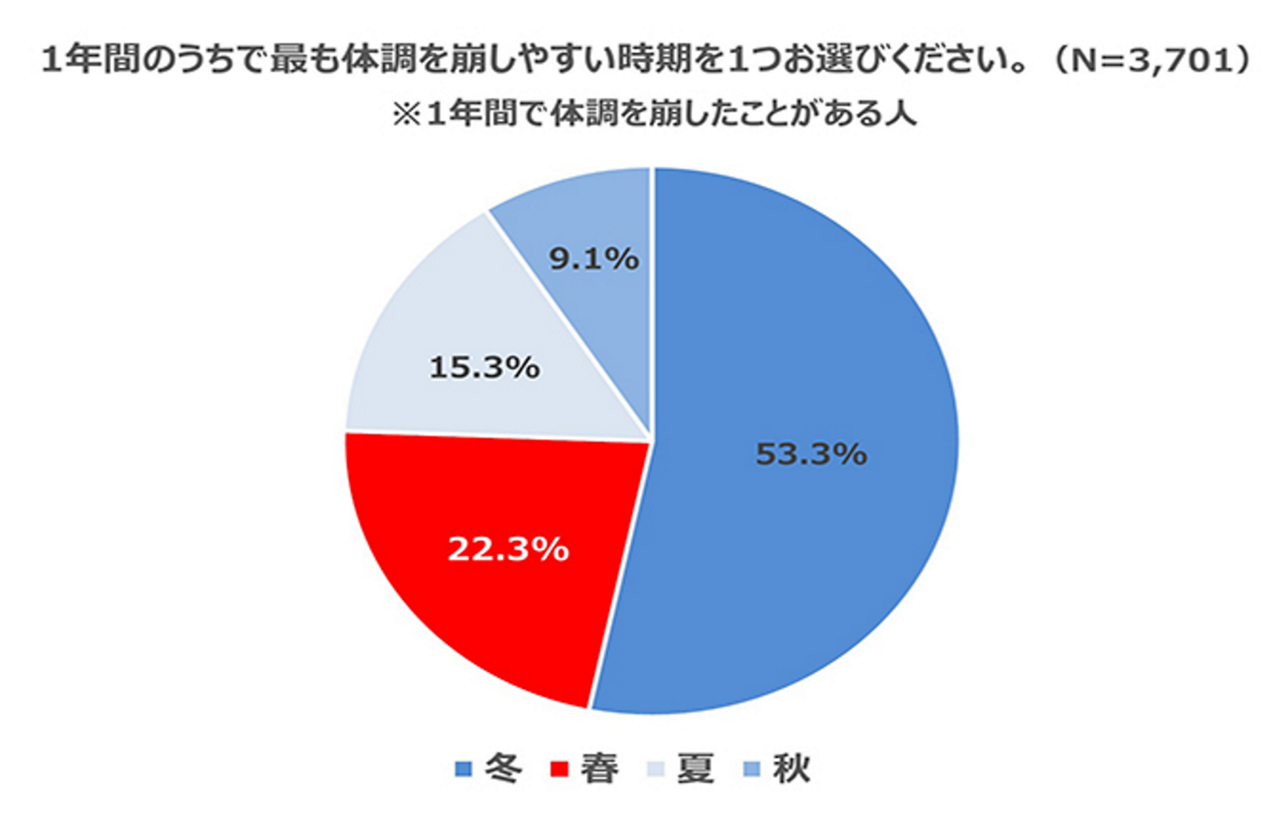

寒い冬を乗り切ったと思ったら、どうも春になってからかぜっぽくて…という人も少なくありません。大正製薬株式会社が行った調査では、1年の中で、春は冬に次いで2番目に体調不良を感じる人が多い季節だということが分かりました(※)。しかし、「春のかぜ」や「春の体調不良」と一口に言っても、気候変動などで、季節と病気との関係も大きく変化してきています。そんな今だからこそ考えたい対策を、医師にうかがいました。

※大正製薬株式会社「風邪は冬だけじゃない!?春風邪には要注意!?」に関するインターネット調査より

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

春は、冬に次いで「かぜ」が多い? 春は体調不良を感じやすい季節

※大正製薬株式会社「風邪は冬だけじゃない!?春風邪には要注意!?」に関するインターネット調査より

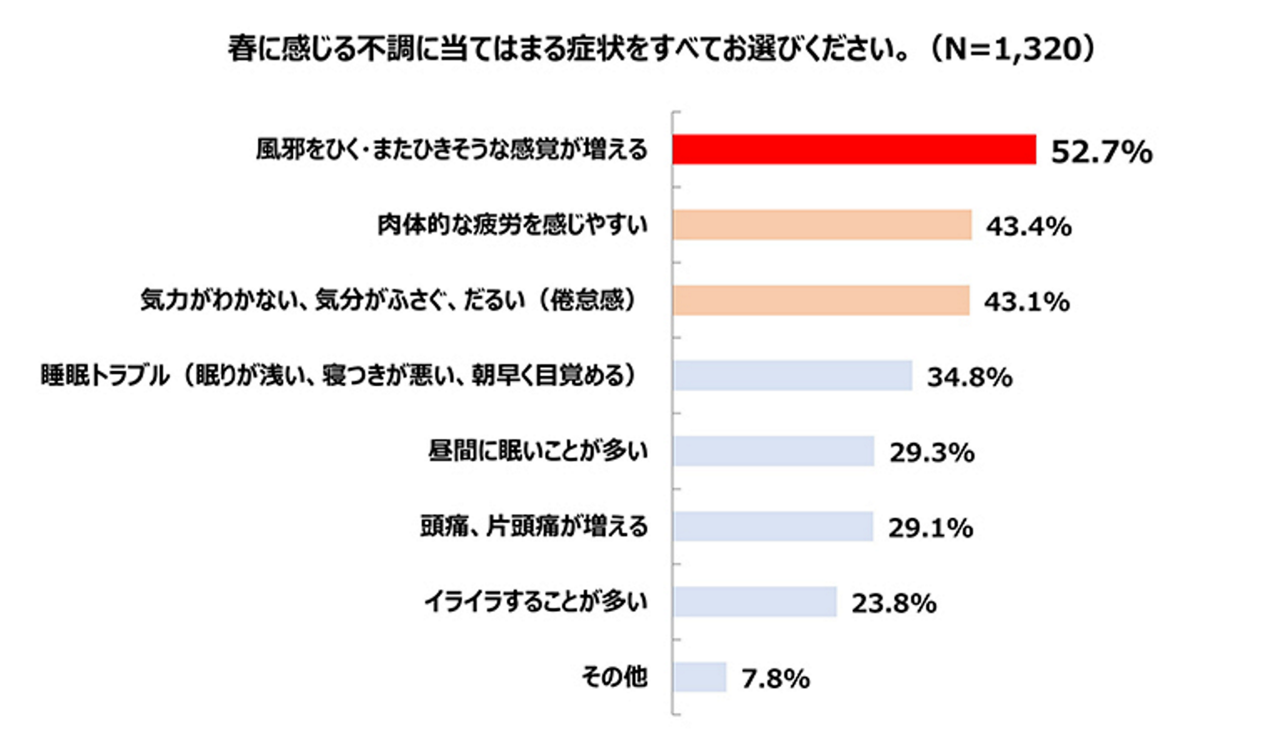

この結果について、芝大門 いまづクリニック院長の今津嘉宏先生は、まず1位の「かぜ症状」に注目し、多くの人が、医師の診断を待たずとも「かぜ」だと自己診断していることが興味深いといいます。

「日本人は、のどの痛みや咳(せき)、くしゃみや鼻水など、“かぜのイメージ”を共通認識としてもっています。ただ、私たちは新型コロナウイルスのパンデミックを経て、感染症の情報にも詳しくなりました。自分の症状は、本当に自己診断できるかぜなのかどうか、また、かぜをはじめとした“季節の感染症”についての考え方も、アップデートが必要になってきていると感じます」と指摘します。

季節と感染症の関係に起きた、近年の大きな変化とは

かぜやインフルエンザなどの呼吸器症状を引き起こすウイルスは、乾燥と低温に強く、湿潤と高温に弱い傾向にあります。そのため、気温が下がり乾燥する冬は、このような感染症が流行しやすい季節であることは確かです。しかし、現在は前述のアンケートからも分かるように、春にもかぜの流行が続くなど、感染症の流行パターンにも変化が生じています。

「感染症の流行は地域差が大きいので一概には言えませんが、インフルエンザの流行を例にとってみても、私が医師になって35年間、東京ではA型インフルエンザが1月から2月くらいまで流行し、3月末から4月ごろにはB型インフルエンザに移行する…というパターンがほとんどでした。しかし、ここ数年は、A型インフルエンザの流行がゴールデンウィークくらいまで延びたり、B型はあまり流行しなかったりと、今までになかった流行パターンに変化してきています。」

今津先生は、感染症の流行パターンが変わった理由として、「気候変動」や「グローバルな人の移動」などがあるといいます。

気候変動の影響としては、暑い夏が長くなり、春や秋が短くなっている日本の気候の変化によって、ウイルスが活動しやすい季節にもずれが出てきたと考えられます。また、海外からの観光客が増えたことも大きな理由の1つです。南半球の冬に流行している感染症が、訪日観光客によって同時期に夏である日本に持ち込まれ、流行するといったことも増えてきているのです。

さらに、昨今では新型コロナウイルスのように、季節的な流行ではなく「周期的な流行」が起きる感染症も出てきており、一概に季節と感染症を結びつけることが難しい時代に入っています。

それでも日本人に、春のかぜや体調不良が多くなる理由

しかしながら、冬に次いで春に体調不良が起こりやすいという背景には、決算や就職、異動、入学や進級など、“年度の切り替わり”が春にあるという、日本ならではの社会的慣習が要因として挙げられます。

年度末に仕事が忙しくなって肉体的に疲れてしまったり、新学期がスタートした後に、心が疲れて五月病になってしまったりするなど、新生活が始まる春は、日本人にとって心身共に疲れやすい季節です。

「アンケートの2位が“肉体的な疲労”、3位が“気力がわかない”という結果から見ても、春は心身の疲れが原因で自律神経のバランスが崩れ、不調が表れやすくなっていると考えられます」と今津先生は話します。

さらに、冬から春への季節の変わり目は寒暖差が激しく、急に寒さが戻ったり気圧が変化したりと、気象の変化が激しくなりがちです。こうした気象の変化も自律神経のバランスを崩す原因となり、不調につながりやすくなるといいます。

春のかぜをはじめとした、感染症の予防法をおさらい

春は日本人にとって体調不良が起こりがちな季節であることは分かりましたが、かぜをはじめとした感染症は、防げるなら防ぎたいものです。忙しい年度末と年度初めを健康に過ごせるように、もう一度、感染症の予防法をおさらいしておきましょう。

感染症を防ぐには、以下の2つのアプローチが大切です。

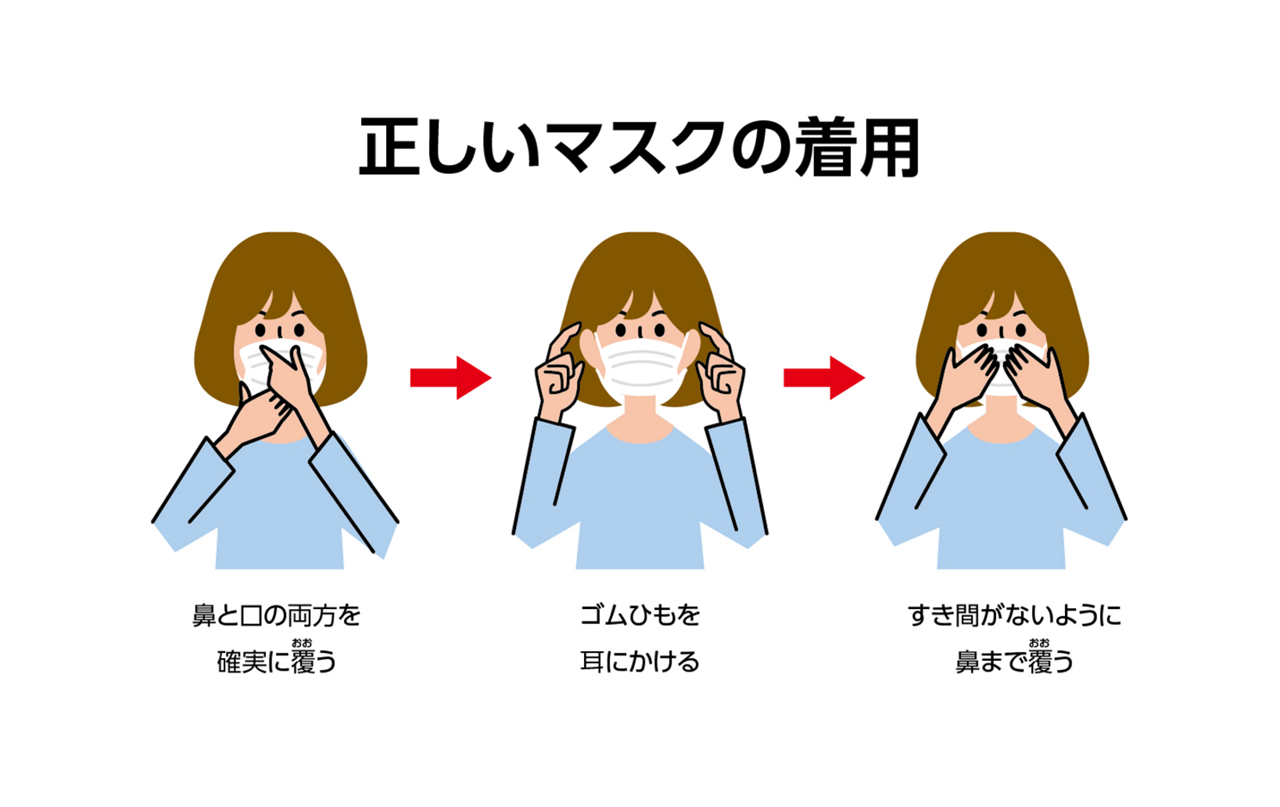

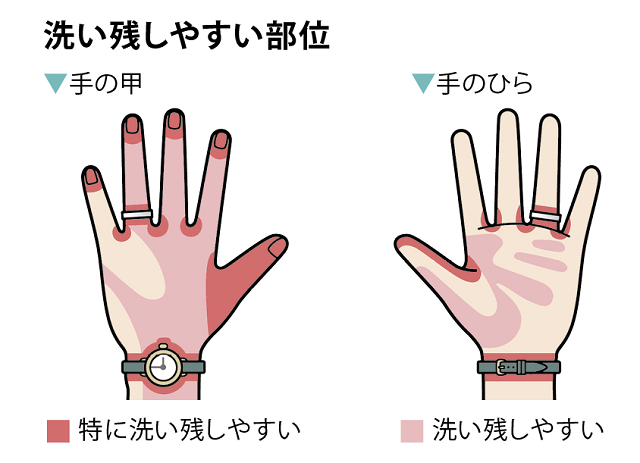

(1) かぜに直接的に感染しない予防法…マスク、手洗い、うがいという「当たり前」の方法が一番近道です。もう一度おさらいしておきましょう。

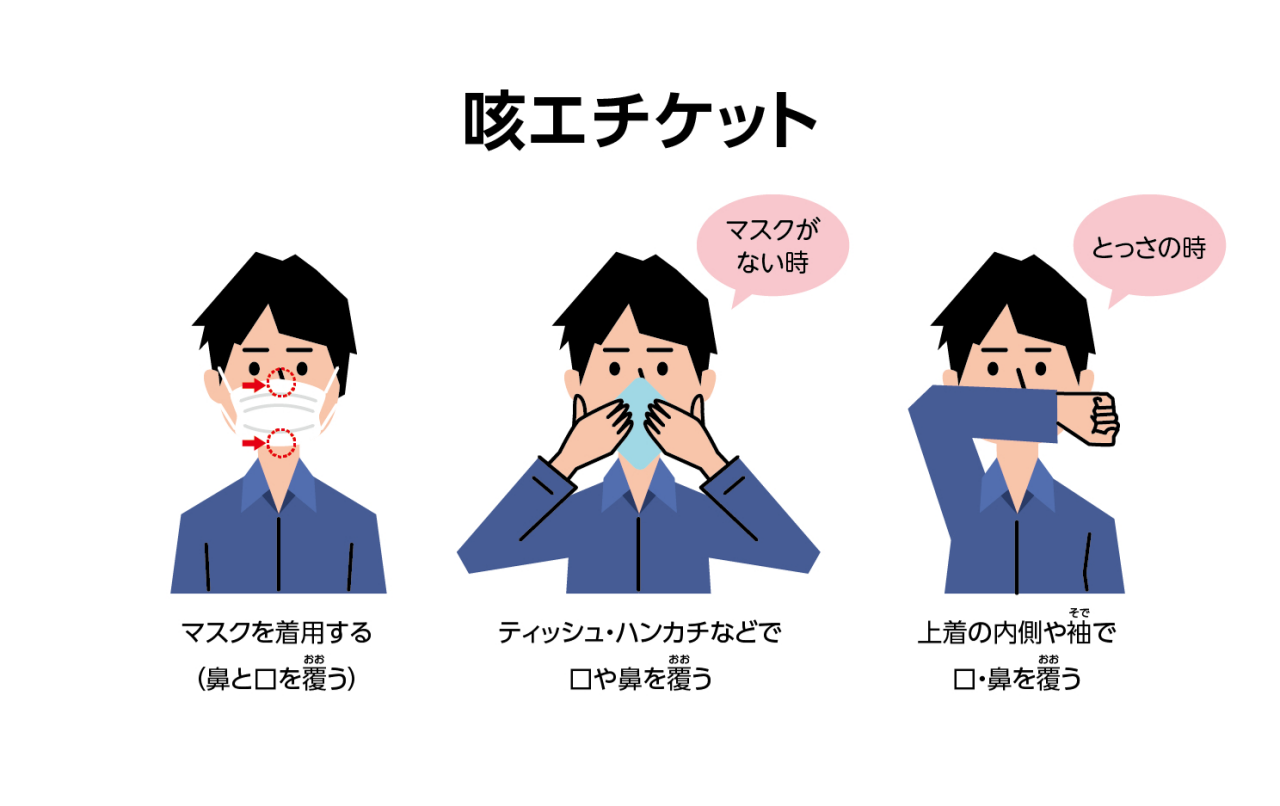

●マスク

コロナ禍で身近になったマスクのつけ方をおさらいしましょう。マスクをつける前に手を洗うこともポイントです。マスクはできるだけフィットしやすいノーズワイヤー入りの不織布マスクを選び、鼻の形にワイヤーを合わせ、あごの下までしっかり覆います。鼻の両脇、ほほ、あごの3カ所にすき間を作らないようにしましょう。

●うがい

うがいには「口蓋型うがい(ブクブクうがい)」と「咽頭型うがい(ガラガラうがい)」があり、この組み合わせによって効果的にウイルスを洗い流すことができます。

<かぜを予防する正しいうがいの方法>

➀ 水道水を軽く口に含み、10秒間ブクブクうがいをして、口の中をゆすぐ。

➁ 顔を斜め上に向けてガラガラと音を出しながらのどをゆすぐ。ここで吐き出さないのがポイント。

➂ 斜め上を向いたまま、首を左右に動かして、ガラガラうがいを続ける。これによりのどの両端についているウイルスを洗い流すことができる。この➂のステップを増やすだけでうがいの効果が高まる。

なお、予防のためにうがい薬を使用すると、体に有益な「口内フローラ(口腔細菌叢)」まで殺菌してしまうことにつながるため、うがい薬の使用は症状がある時だけにとどめましょう。

(2) 免疫力を高める体づくり…食事や良質な睡眠で、体の免疫力を高めていきましょう。

●色の濃い野菜を積極的に摂る

色の濃い野菜は、細胞の老化を招く活性酸素を抑える「抗酸化作用」が高く、免疫力を高めることに役立ちます。積極的に摂りましょう。

・黒色、紫色(なす、シソ、黒豆、紫いも、紫キャベツ、ブルーベリーなど)…アントシアニンが多く含まれます。アントシアニンには、インフルエンザウイルスを抑える作用が報告(※)されています。

・赤色、黄色(トマト、人参、かぼちゃなど)…抗酸化作用の高いリコピン、β-カロテンなどが多く含まれます。

・緑色(ほうれんそう、ブロッコリー、ケールなど)…抗酸化作用の高いビタミンC、葉酸などが多く含まれます。

※関澤春仁,生田和史,錫谷達夫:ブルーベリー類の抗インフルエンザウイルス作用.東北農業研究65:197-198,2012

●腸によい食事をする

免疫細胞の7割が集まる「腸」は免疫力の要です。ヨーグルトや納豆などの発酵食品に含まれる善玉菌(プロバイオティクス)と、善玉菌のエサになる食物繊維やオリゴ糖(プレバイオティクス)の両方を摂る「シンバイオティクス」が効果的です。

●重ね着やストールなどで体温を調整し、体の4カ所を冷やさない

春は薄着になっていく季節です。近年、春になると昼間は汗ばむくらいの暑さを感じることも多く、かといって夕方以降は急に寒くなって汗が冷えてしまいがち。脱ぎ着しやすい「重ね着」で調整しましょう。特に「首の後ろ」「おへその周辺」「背中」「鎖骨」付近を冷やさないことが大切です。大判のストールやマフラーなどのアイテムを一枚持って出かけるのもよいでしょう。

●良質な睡眠

睡眠時間は、短くて済む人もいれば長く必要な人もいて人それぞれですが、時間の長さよりも大切なのは「深い眠り=良質な睡眠」です。特に就寝直後に深い眠りに入ることが大切なので、脳を覚醒させてしまうスマートフォンのブルーライトはNG!

眠る直前までスマートフォンを見るのは避けましょう。

ひいてしまった春のかぜを早く治すための意外なセルフケア

「かぜが長びく、こじらせる」というのは、実は最初のかぜで免疫力が下がった時に、他の感染症にかかる「二次感染」を引き起こしていることが多いからです。二次感染を防ぐためにも、かぜのひき始めに悪化させないことが大切。今津先生おすすめの、意外と知らないセルフケアをご紹介します。

●ホット・スポーツドリンクで体温を上げる

かぜを早く治すには水分を摂取することが大切ですが、スポーツドリンクなら効果的に水分補給ができます。スポーツドリンクは冷蔵庫で冷やさずに、温めて飲むのがポイント。特に体温が最も下がっている朝に飲むのがおすすめです。温めることで胃腸の温度が上がり、スポーツドリンクの水分と栄養を効果的に吸収できるようになります。温める温度は体温よりも高ければOKです。

また、かぜのひき始めの発熱時にも、温かいスポーツドリンクでさらに体温を上げると、免疫力を上げることにつながります。

●うがい、手洗いはかぜをひいてからも続ける

かぜ予防に効果的なうがいと手洗いですが、かぜをひいてしまった後は「今さら対策しても遅いし…」と、行うのをやめてしまっていませんか? かぜで弱っている体は他のウイルスにかかりやすくなっており、二次感染を起こしやすい状態です。そのため、うがいと手洗いはかぜをひいてからも続けたほうがよいのです。

●梅干し入りのおかゆを「よくかんで」食べる

病気の時の定番食「おかゆ」は、食べやすいからといってかまずに飲み込むと消化できないので注意しましょう。おかゆのでんぷんを分解する消化酵素の「アミラーゼ」は、かむことで唾液として分泌されます。かむ時は、前歯だけでなく奥歯ですり潰すようにかみましょう。トッピングは梅干しがおすすめです。梅干しに含まれるクエン酸は、エネルギー補給や食欲増進、殺菌作用が期待できます。

●しょうがは熱を加えてから摂取する

生のしょうがに含まれるジンゲロールは、加熱するとショウガオールに変化し、体を芯から温めてくれます。そのため、すりおろしをそのまま食べるよりも、加熱してから食べるのがおすすめです。紅茶にすりおろしたしょうがを小さじ2分の1ほど加えたり、時間がある時はしょうがを薄くスライスしてはちみつ漬けにした物を、1、2枚入れたりするとよいでしょう。

●咳がひどい時は横向きに、鼻がつまる時は頭を約30度上げて寝る

安眠は体力を回復させ、かぜを早く治すことにつながりますが、せきや鼻づまりがあるとなかなか眠れないものです。そんな時は、眠る姿勢に着目してみましょう。横向きで寝ると気道が広がりやすく、咳が楽になります。また、鼻づまりの時は、枕を高い状態にして、頭を30度ほど高くして寝ると鼻づまりが解消されやすくなります。

感染症予防のために、今思い出したいこと

あわせて読みたい疾患ナビはコチラ

今すぐ確認!ドクターズチェックはコチラ

もっと知りたい!動画はコチラ

インフルエンザ対策の基礎知識(動画)

「腸活」ってどうやってやるの?やり方と腸活レシピも紹介します(動画)

製品情報サイト

製品情報サイト