花粉症

花粉症はアレルギー疾患(しっかん)の1つで、体内に入り込んだスギやヒノキなど植物の花粉を排除しようと過剰に反応することで発症します。花粉症の症状は、くしゃみや鼻づまり、鼻水、目やのどのかゆみ、目やにや涙が出たり、皮膚炎や湿疹が起きたりすることもあります。毎年、春になると多くの人が花粉症を発症することから、花粉症は「国民病」ともいわれるようになっています。

自治医科大学大学院医学研究科修了。日本消化器病学会認定専門医、日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医、日本抗加齢医学会専門医、米国消化器病学会国際会員。『新しい腸の教科書』(池田書店)他著書多数。

花粉症について知る

花粉症の原因

花粉を排除しようと免疫機能が働くことで花粉症を発症

免疫機能とは、体内に外敵が入った時に退治するために抗体という“武器”をつくる仕組みです。免疫機能が正しく働くことで体の健康が守られていますが、時に外敵を排除しようとする反応が過剰に起きてしまう場合があります。

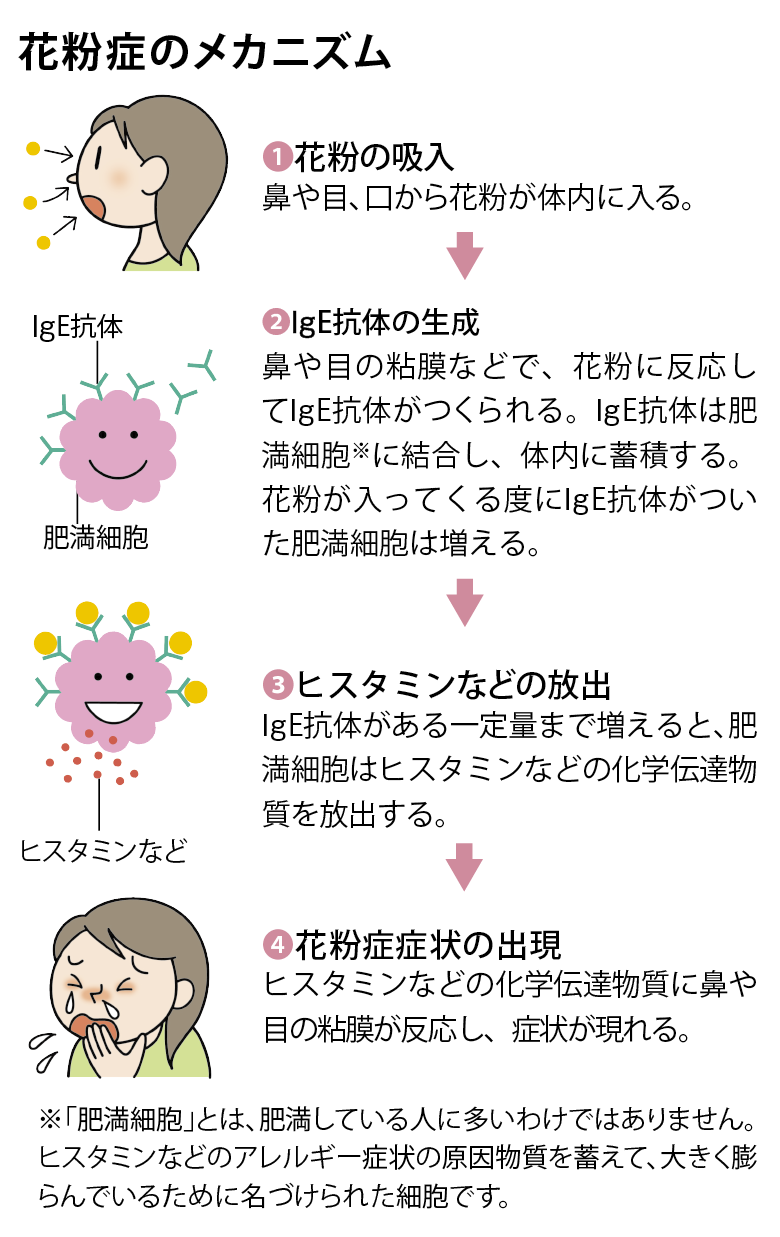

花粉症の場合は、体内に入った花粉を外敵と見なして排除するために、アレルギー反応を引き起こすIgE抗体をつくることから始まります。このIgE抗体は、花粉が体内に侵入するたびに増えていき、やがて一定量を超えるとヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され、これらが鼻や目の粘膜に作用して、鼻水やくしゃみを引き起こします。これが、花粉症が起こるメカニズムです。

花粉症を引き起こすのはスギの花粉だけじゃない

花粉症の原因植物はスギが代表的ですが、それ以外にも次のような植物が花粉症の原因となります。なお、スギ花粉症のある人は、ヒノキ花粉にも反応しやすい傾向があるなど、複数の花粉に反応する人も少なくありません。

- スギ

スギは樹齢30年を過ぎた頃から花粉を多く飛散させ、飛散時期は2〜4月末頃。ただし、最近では12月の終わり頃から微量のスギ花粉に反応して花粉症を発症させる、ハイパーセンシティビティと呼ばれる過敏症の人もいる。 - ヒノキ

スギ花粉に少し遅れて、3〜5月頃に飛散するのがヒノキ花粉。植林面積はスギに次いで広く、スギ花粉の飛散が終わっていても花粉症の症状が出るようであれば、ヒノキ花粉が原因の花粉症の可能性がある。 - イネ科の植物

晩春から夏にかけて花粉を飛ばすカモガヤ、オオアワガエリ、ハルガヤなど道端や草地に生育するイネ科の植物も花粉症を引き起こす。 - ブタクサ、ヨモギ

道端や草地、畑などいたるところに生育するブタクサやヨモギの花粉でも花粉症になります。夏から秋にかけて飛散のピークを迎える。

花粉症の症状

花粉症の症状を部位別に解説

花粉症の症状は主に鼻水や目のかゆみとなって現れますが、それ以外にも様々な症状があります。花粉症は、毎年決まった時期に数カ月にわたって症状が続くため、イライラしたりストレスや思考力の低下を招いたりして、QOL(生活の質)が大きく損なわれ、生活や仕事に支障を来すようにもなります。

- 鼻に現れる花粉症の症状

鼻粘膜についた花粉を排出しようとして、くしゃみや鼻水が出る。かぜの鼻水は粘度が高いが、花粉症はさらさらした水のような鼻水となる。鼻粘膜が花粉の付着によって炎症を起こして腫(は)れると、鼻の通り道が狭くなって鼻づまりになる。

- のどに現れる花粉症の症状

花粉がのどに付着するとイガイガや違和感が起こる。鼻づまりによって口呼吸になるとのどが乾燥して咳(せき)が出て、さらにぜんそくなどの症状へと悪化する場合も。

- 目に現れる花粉症の症状

目に入った花粉は、目の粘膜にある、アレルギー症状の原因物質であるヒスタミンなどを出す肥満細胞と結合。これによって知覚神経が刺激され、目のかゆみ、充血、涙目、まぶたの腫れといった症状が起こる。

- 皮膚に現れる花粉症の症状

花粉が肌に付着することによって花粉症皮膚炎となることがある。乾燥などにより肌のバリア機能が低下した時に起こりやすく、まぶたや目の周り、あごや首といった部分に、肌荒れや湿疹が現れる。

- 花粉症による発熱

花粉症が原因で悪寒(おかん)を感じたり微熱が長く続いたりすることも。これはかぜのウイルスと同様に、体内に入った花粉に抵抗するアレルギー反応によって起こる。

花粉症の対処法

セルフケアで花粉の体内への侵入を防ごう

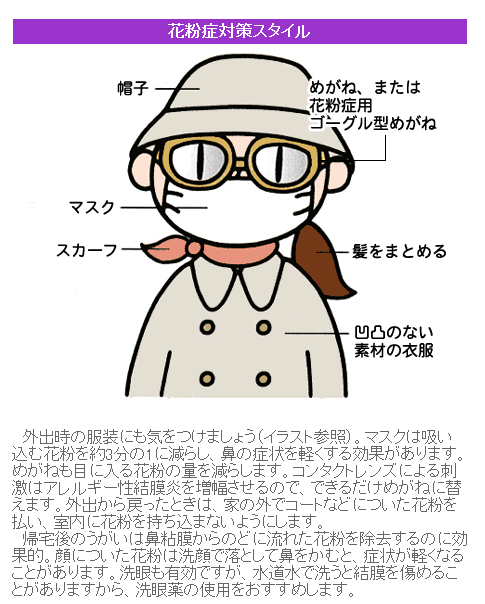

マスクやメガネは花粉症対策の強力な味方。マスクは吸い込む花粉の量を6分の1にまで減らすことができるともいわれているので、なるべく顔にフィットするものを選び、目のかゆみがひどい場合には、花粉症対策用のメガネも使いましょう。

軽め、早めの花粉症は市販薬で十分対応できる

花粉症の市販薬は医療用の薬と比べ、効き目が弱いと思っている人もいるかもしれません。ところが近年、花粉症の市販薬は、医療用医薬品と同じ成分を使った「スイッチOTC薬」が増え、薬局やドラッグストアで購入することができるようになっています。

現在花粉症の市販薬で主流となっているのは、アレルギー症状を引き起こしているヒスタミンの作用をブロックする「第2世代抗ヒスタミン薬」。同じ抗ヒスタミン薬でも第1世代の物と比べ、眠気や口が渇くなどの副作用が出にくいのが特徴です。花粉症の市販薬を使用する際には、自分の症状に合う薬を、薬剤師または登録販売者とよく相談して選び、用法・用量を守って使用しましょう。

現在、店頭で販売している花粉症の市販薬は、長く使われている成分が配合されているため、比較的安全で効果がある物です。また、複数の成分を配合している商品もあり、花粉症の様々な症状を緩和します。花粉症は症状が軽いうちであれば、市販薬でも十分対応が可能です。ただし、市販薬を1週間使い続けても症状が緩和されない場合は、医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。

症状が強い花粉症は病院で治療も

花粉症が疑われる場合、病院では鼻の中の診察や採血によるアレルギー検査などを行い、花粉症の原因(アレルゲン)を特定した上で、その人に合った薬を処方します。花粉症の症状が強い場合には、鼻の粘膜をレーザーで焼く手術を行うこともあります。

花粉症の予防法

「自律神経」と「腸内環境」が花粉症予防のカギ

花粉症と自律神経は大きく関係し、ストレスや過労などで自律神経が乱れていると、花粉症の症状が強く現れてしまいます。自律神経を整えるためにも睡眠はしっかりとること。また、起床時間を一定にして規則正しい生活を心がけることも大切です。

花粉症予防には体内の免疫細胞の約7割が集まっている腸を整えることも重要です。日頃から発酵食品や食物繊維を積極的に摂るようにし、腸内環境を整えておきましょう。

<腸内環境を整える栄養素>

- β-カロテン・ビタミンCを多く含む食品・・・緑黄色野菜や果物など

- ポリフェノールを多く含む食品・・・大豆や大豆製品、トマト、れんこんなど

- 食物繊維を多く含む食品・・・海藻類、根菜類など

- 発酵食品・・・納豆、ヨーグルトなど

花粉症の予防治療として薬を服用する方法も

通常、薬は症状が出てから使うのが基本です。しかし、花粉症は他の病気とは異なり原因がはっきりしており、毎年同じシーズンに症状が現れるものです。そのため花粉症は医療機関では薬による初期予防治療が認められており、花粉症のシーズン前に薬をのみ始めることによって発症を遅らせたり、軽い症状に抑えたりすることができます。花粉情報をこまめにチェックして、飛散時期の1週間以上前に診察を受け、症状に応じた処方をしてもらいましょう

お役立ちコラム

花粉症が根治できる「舌下免疫療法」

舌下免疫療法は、花粉症の根治が見込まれる唯一の治療法。アレルギーの原因であるアレルゲンを少量、舌下に投与して体が過剰に反応しないように免疫システムを変えていき、花粉症の症状を起こさないようにするものです。対象はスギ花粉症と診断された12歳以上ですが、2014年10月からは保険適用となりました。2年以上の治療を要しますが、正しく治療を行った人の80%以上で症状の軽減が認められています。

製品情報サイト

製品情報サイト