ぜんそく

正式な病名は「気管支ぜんそく」といい、空気の通り道である気道の粘膜が、慢性的に炎症を起こしている病気のことです。敏感になっている気道に何かしらの刺激が加わることで気道が狭まり、呼吸困難や激しい咳(せき)などの発作が起こります。発作は一時的なものですが、気道の炎症は続いているため、発作は繰り返されます。発作や重症化を防ぐためにも、継続的な治療によるコントロールが重要です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

ぜんそくについて知る

ぜんそくの原因

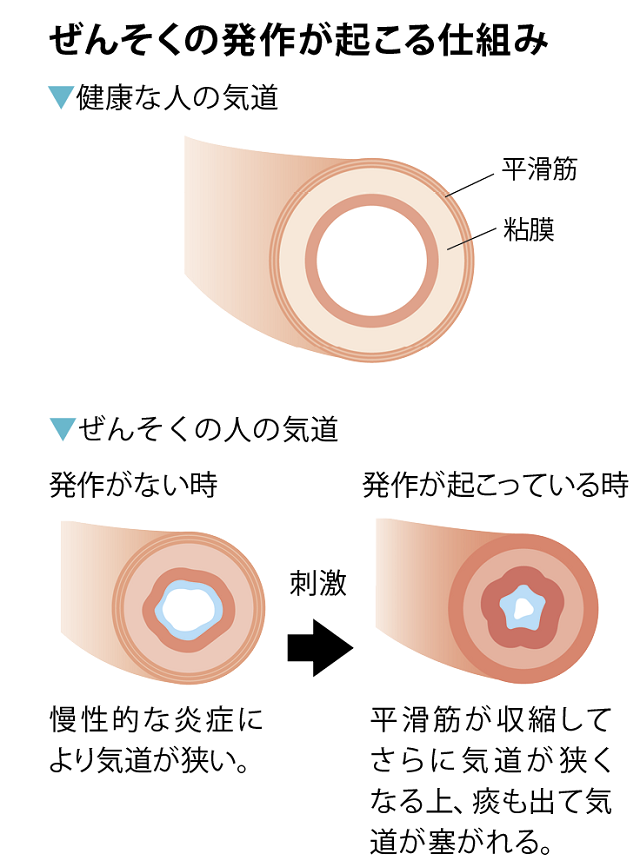

ぜんそくが起きるしくみ

気道の内側にある粘膜は、入り込んだほこりや細菌、ウイルスなどの異物を付着除去する役割を担っています。ぜんそくの人は、気道の粘膜に慢性的な炎症があるため、発作がない時も常に赤くはれて狭くなっています。粘膜に少しでも刺激が加わると、気管支を取り巻く平滑筋が過敏に反応して収縮し、さらに気道が狭くなります。その上、異物を排除しようと粘膜から痰(たん)が出ることで、気道が塞がれ発作的に呼吸困難などが起こります。

ぜんそくは原因によって「アトピー型」・「非アトピー型」に分けられる

ぜんそくは発症原因により次の2つのタイプに分けられます。

- アトピー型

ハウスダストやダニ、カビ、動物の毛、花粉など、様々なアレルゲンが気道粘膜に入り込み、アレルギー反応を起こしたことでぜんそくを発症する。

- 非アトピー型

原因となるアレルゲンはないが、かぜやインフルエンザなどのウイルス感染などがきっかけとなってぜんそくを発症する。

子ども・大人・生活環境によってぜんそくの種類は異なる

ぜんそくにかかる人の年齢や生活環境の特徴などから次のような種類に分けられます。子どものぜんそくはアトピー型がほとんどで、大人になってから発症した場合は非アトピー型が多くみられます。

- 小児ぜんそく

子どものぜんそく。ほとんどの場合、6歳までに発症し思春期頃までに治るが、一部は成人ぜんそくに移行する。ハウスダストやダニ、カビ、動物の毛、花粉などのアレルゲンが引き金となって発作が起こることが多い。

- 成人ぜんそく

大人のぜんそく。小児ぜんそくから移行するケースの他、治まっていた小児ぜんそくが再発するケース、大人になって初めて発症するケースなどがある。過去30年で3倍に増加したともいわれ、PM2.5、ダニやカビをはじめとするアレルゲン物質の増加など、環境の変化やストレス、過労などと関係していると考えられている。成人ぜんそくは、はっきりしたアレルゲンが見つからないことが多く、他の病気と発作が重なるなどして重症化しやすいのが特徴。

- 咳ぜんそく

咳ぜんそくは、ゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)や息切れの発作がなく、空咳だけが数週間続くぜんそくのこと。かぜなどをきっかけに起こることが多いため、かぜが長引いていると勘違いして放置しがち。乾いた咳が2カ月以上続く、明け方に咳き込む、かぜ薬や咳止め薬を飲んでも治らない場合は、咳ぜんそくを疑う。

- 職業性ぜんそく

職業性ぜんそくは、仕事で扱う物質がアレルゲンの場合に起こるぜんそくのこと。職場を離れると発作が治まる。

- 運動誘発ぜんそく

運動誘発ぜんそくは、激しい運動によって発作が起こるぜんそくのこと。多くは、運動を中止して30分程度で治まる。

- アスピリンぜんそく

アスピリンぜんそくは、解熱(げねつ)消炎薬の成分であるアスピリンなどによって起こるぜんそくのこと。中年以降に発症するケースが多く、鼻づまりや嗅覚の異常を伴うことがある。

ぜんそくの症状

せきが8週間続く・風邪薬でも治まらない時はアレルギー科へ

ぜんそく発作の代表的な症状は、ゼーゼー、ヒューヒューという喘鳴、息切れ、激しい咳です。ぜんそくの発作自体は一時的なものですが、発作が治まったからといって完治したわけではありません。放置していると、発作が起こりやすくなるだけでなく、重症化し死に至るケースもあります。咳が8週間以上続く場合や、ぜんそくが疑われる次のような症状がある場合は、早めに呼吸器科かアレルギー科を受診しましょう。

【ぜんそくが疑われる症状】

- 喘鳴:息をするたびに、ゼーゼー、ヒューヒューという音がする。

- 息切れ:呼吸困難が起こる。

- 激しい咳:咳と共に痰が出る。または痰を伴わない空咳が出る。

- 明け方に咳き込む。

- 風邪薬や咳止め薬をのんでも症状が治まらない。

- 息苦しくなることがある。特に息がはきにくい。

- 季節の変わり目や、日によって咳の症状が変動する。

- 胸や背中に張りを感じる。

- 粘り気のある痰が多い状態が続く。

深夜から明け方に症状が出る場合はぜんそくの可能性あり

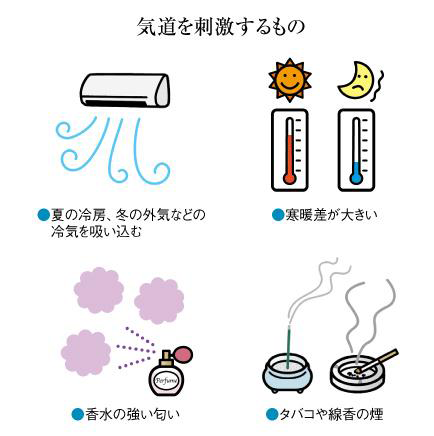

アトピー型の人も非アトピー型の人もぜんそくの発作が最も起こりやすいのは、深夜から明け方にかけての時間帯。就寝中は、リラックス神経である副交感神経が優位になりますが、副交感神経には気管支を収縮させる働きがあるため発作が起こりやすくなるのです。また次のような時にも、自律神経が乱れて発作が起こることもあります。

【ぜんそくの発作が起こりやすくなる時】

- 室内と室外などで寒暖の差が大きい時

- 季節の変わり目

- 移動性高気圧や台風の接近、寒冷前線の通過などによる急激な気圧の変化がある時

- 心配事や不安などによるストレスがある時

- ホルモンバランスが崩れやすい月経前

ぜんそくの予防・改善法

アレルゲンを遠ざけ、抵抗力を高めよう

ぜんそくの発作が起こるリスクを減らすには、発作を誘引するものを遠ざけることが大事です。アレルゲンが特定できない場合は、発作を起こした状況や環境を書きとめておき、毎回共通する事柄がないか検証するようにしましょう。また、かぜやインフルエンザなど呼吸器の感染症は、ぜんそくを悪化させる要因になります。日常生活では次のようなことを心がけて、アレルゲンを遠ざけると共に、抵抗力を高めましょう。

また、ダニによるアレルギーを改善する治療があります。それは「減感作療法」です。専門の医療機関で相談してください。

【ぜんそく予防のために日常生活で心がけたいこと】

- こまめに掃除して、ほこりやダニを除去する

- 十分な睡眠をとる

- バランスのよい食事を心がける

- アルコールの飲み過ぎは控える

- ストレスをため込まない

- たばこはやめる、たばこの煙を吸い込まない

ぜんそくの対策

ぜんそくは、まずは検査で重症度とアレルゲンを特定

ぜんそくの診断は、まずは問診で、症状や発作歴、アレルギーの有無、飲酒・喫煙の有無、ペットの有無、家族にぜんそくやアレルギーのある人がいるかなどを確認します。その後視診、聴診に続き、次のような検査を行い、他の病気の可能性がないか確かめ、重症度の判定、アレルゲンの特定を行います。

- 呼吸機能検査:スパイロメーター(呼吸機能検査機器)で気道の狭まり具合を調べる。

- 気道過敏性テスト:気道を収縮させる作用のある成分を吸入し、反応を調べる。

- 血液検査や皮膚反応テスト、吸引誘発テスト:アレルギーの有無を調べる。

3カ月を目安に治療でぜんそくをコントロール

ぜんそく治療の中心は、薬物療法による症状のコントロールです。ぜんそくを完全に治すことは難しいものの、正しく治療を続けることで、気道の状態を改善して発作を防いだり、発作が起こっても症状を軽減したりすることができます。

ぜんそくの治療薬には、発作を予防する長期管理薬と、発作の症状を抑える発作治療薬があります。4段階に分けられた重症度に応じて処方され、3カ月を目安に治療によって症状がきちんとコントロールできているかを確認しながら、治療のステップを見直していきます。

- 長期管理薬(コントローラー)

気道の炎症を抑え、発作を予防する薬。発作の有無にかかわらず、決められた量を継続的に使用する。吸入ステロイド薬が基本で、症状やぜんそくのタイプに合わせて気管支拡張薬(長時間作用型)や、抗アレルギー薬を加えることもある。

- 発作治療薬(レリーバー)

ぜんそくの発作が起こった時に症状を抑える薬。気管支拡張薬(短時間作用型)や、ステロイド薬など。

製品情報サイト

製品情報サイト