つらい肩こりや腰痛。もしかしたら更年期のせいかも?

40代や50代になって以前に比べて肩こりや腰痛に悩まされるようになったのであれば、それは更年期の症状の1つかもしれません。実は、肩こりや腰痛は代表的な更年期症状といわれています。

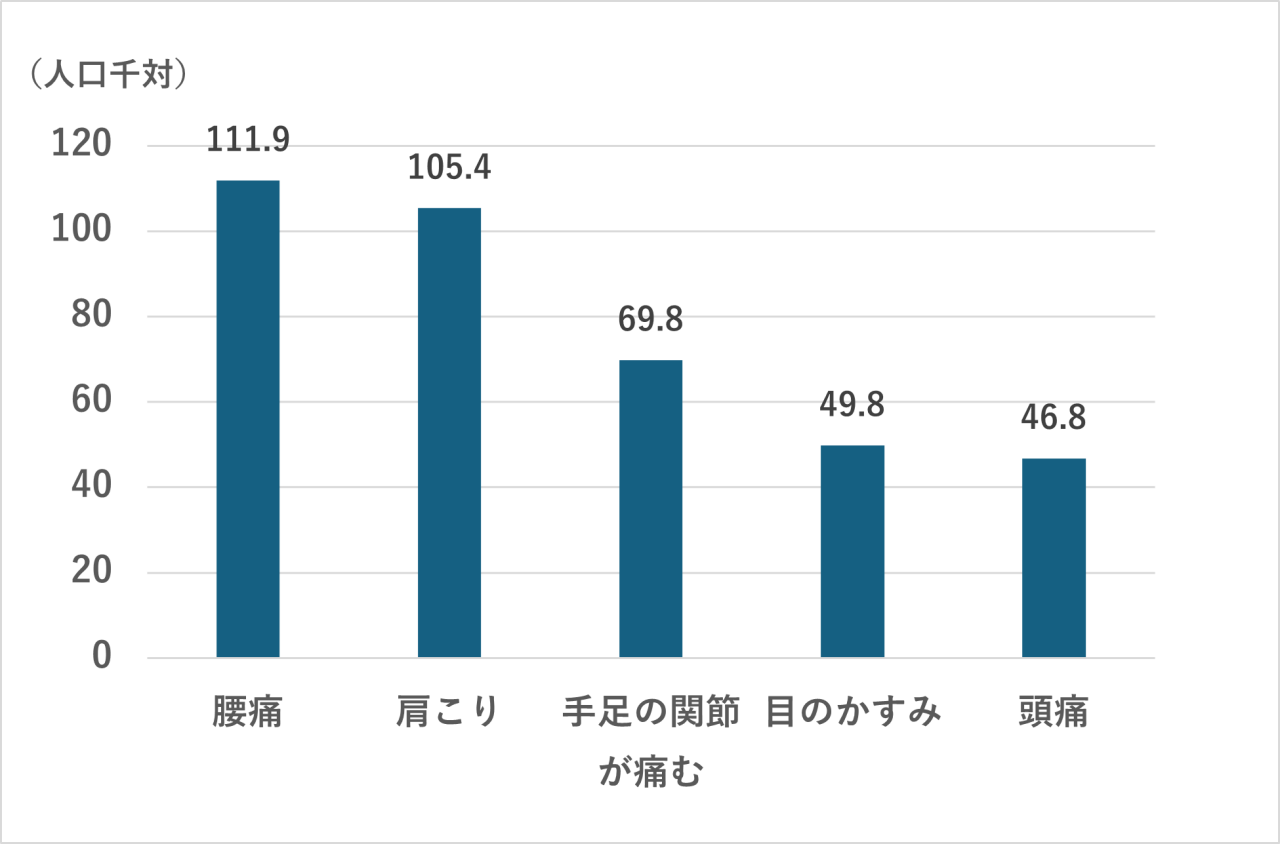

肩こりとは、血行不良によって肩の筋肉が硬くなり、だるさや重さ、痛みを感じる症状のことで、腰痛は腰周辺の痛みや不快感を指す症状の総称です。厚生労働省が発表した「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」の「性別にみた有訴者率の上位5症状(複数回答)」でも、肩こりと腰痛は上位を占めます。

性別にみた有訴者率の上位5症状

(女性・複数回答)

出典:「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)より作成

そんな身近な不調である肩こりや腰痛ですが、特に更年期になると症状を訴える女性が増えます。なぜ更年期に肩こりや腰痛に悩まされるのか、そのメカニズムと注意点、取り組みやすいセルフケアについて解説します。

聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。

肩こりや腰痛に悩む女性が多いのはなぜ?

今や現代病ともいえる肩こりや腰痛ですが、その症状に悩む人の数は、男性よりも女性のほうが圧倒的に多いとされます。「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」でも、肩こりに悩む女性の数は、男性の2倍という結果に。その理由としては、男性と女性の体の仕組みや生活習慣の違いが考えられます。

肩こりと腰痛の主な原因は、女性ならではの「血行不良」

血行不良による疲労物質の蓄積は、こりや痛みの原因になります。筋肉には、血液を巡らせるポンプのような働きや、熱をつくる働きがあり、一般的に男性よりも筋肉量が少ない女性は、血行不良が生じやすいといえるでしょう。また、ストレスや女性ホルモンの分泌量の変化による自律神経の乱れ、運動不足も血行不良を招きます。

体のつくりやライフスタイルが原因になることも

血行不良以外にも、肩こりと腰痛にはそれぞれ、以下のような女性の体のつくりやライフスタイルが原因になることがあります。

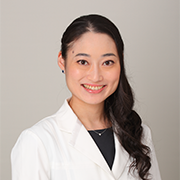

●女性に多いストレートネックが肩こりを招くことも

デスクワークやスマートフォンを使用する時のような、うつむいた姿勢を続けることで起こるストレートネックは、頸椎(けいつい)のカーブがなくなることで頭を支える首の筋肉への負担が増え、肩こりの原因になります。ストレートネックは首が細い人や首の筋力が弱い人がなりやすく、一般に男性よりも女性のほうがリスクは高いとされます。

なお、「女性は男性に比べて少ない筋肉で頭や胸の重さを支えるため、首や肩の筋肉に負担がかかって肩こりが生じやすくなる」とよくいわれていますが、頭や胸の重さは基本的には体格に見合うものであるため、必ずしもそうとは言い切れません。

●腰痛の原因になる服装や生理・妊娠・出産

腰痛は、女性ならではの服装に起因して起こる場合もあります。

・ヒールの高い靴

ヒールの高い靴を履いている時は、体がバランスを取ろうとして腰を反らせるため、腰の周辺や背中の筋肉に疲労がたまり、腰痛の原因になることがあります。

・腰を冷やす服装

短めのトップスやローライズのボトムスは腰を冷やすため、腰痛が起きやすくなります。

・締めつけの強い下着

補正下着など締めつけの強い下着を着用すると、血流が悪化して腰痛が起こる場合があります。

また、女性特有の生理や妊娠、出産が腰痛の原因になることもあります。

・生理中

ホルモンバランスの変化による自律神経の変動や、生理の時に分泌されるプロスタグランジンというホルモンの働きから、腰痛が起きやすくなります。

・妊娠中

妊娠中に分泌されるホルモンの働きで骨盤が緩み、腰痛が生じます。さらに、大きなお腹を支えようと腰を反らせるため、腰に大きな負担がかかって痛みが出やすくなります。

・産後

骨盤をつなぐ靱帯(じんたい)や腰椎(ようつい)が緩んで不安定になり、それを支えようと腰への負担が増加します。また、授乳やおむつ交換時の姿勢が首から腰まで伸びる大きな背中の筋肉(脊柱起立筋:せきちゅうきりつきん)に負担をかけ、筋肉の過緊張を引き起こす場合もあります。

業務形態が影響している可能性も

肩こりや腰痛になる他の原因としては、姿勢の悪さや同じ姿勢を続けることによる筋肉への負担、運動不足、眼精疲労などもあります。長時間のデスクワークを伴う事務職や立ちっぱなしで接客する販売職の人、近年増加しているリモートワーク勤務の人などは、その業務形態も影響しているかもしれません。

肩こりや腰痛は更年期症状の1つ

更年期の女性では、これまで感じていなかった肩こりや腰痛に悩まされたり、もともとの症状が悪化したりする人が増加します。その原因には女性ホルモンの分泌量や筋肉量の変化があります。

主な原因は女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量の減少

女性ホルモンの1つであるエストロゲンには様々な働きがあり、減少すると次のような影響を及ぼします。

・分泌量の変化が脳の視床下部に影響することにより、自律神経が乱れ、血行が悪くなったり痛みに敏感になったりします。

・エストロゲンには、骨の生成を助ける働きや、関節や腱を覆う「滑膜(かつまく)」の柔軟性を保つ働きがあります。そのため、分泌量が減少すると、骨がもろくなったり関節が滑らかに動かなくなったりして筋肉に負荷がかかり、こりや痛みが生じやすくなります。

・エストロゲンが減少すると涙の分泌量も減るため、ドライアイ症状が現れることが。ドライアイによる眼精疲労も、肩こりの原因になります。

●更年期症状の肩こりや腰痛に有効なホルモン補充療法

肩こりや腰痛で医療機関を受診しても検査で異常が見つからなかったり、更年期に訪れる家庭環境や仕事の変化などによるストレスが明らかだったりするなら、更年期症状と考えられます。その場合、女性ホルモンを補ってホルモン量の急激な変化を和らげる、ホルモン補充療法(HRT)が症状の改善に有効です。

更年期の肩こりや腰痛は体の変化を伝えるサインと受け止めよう

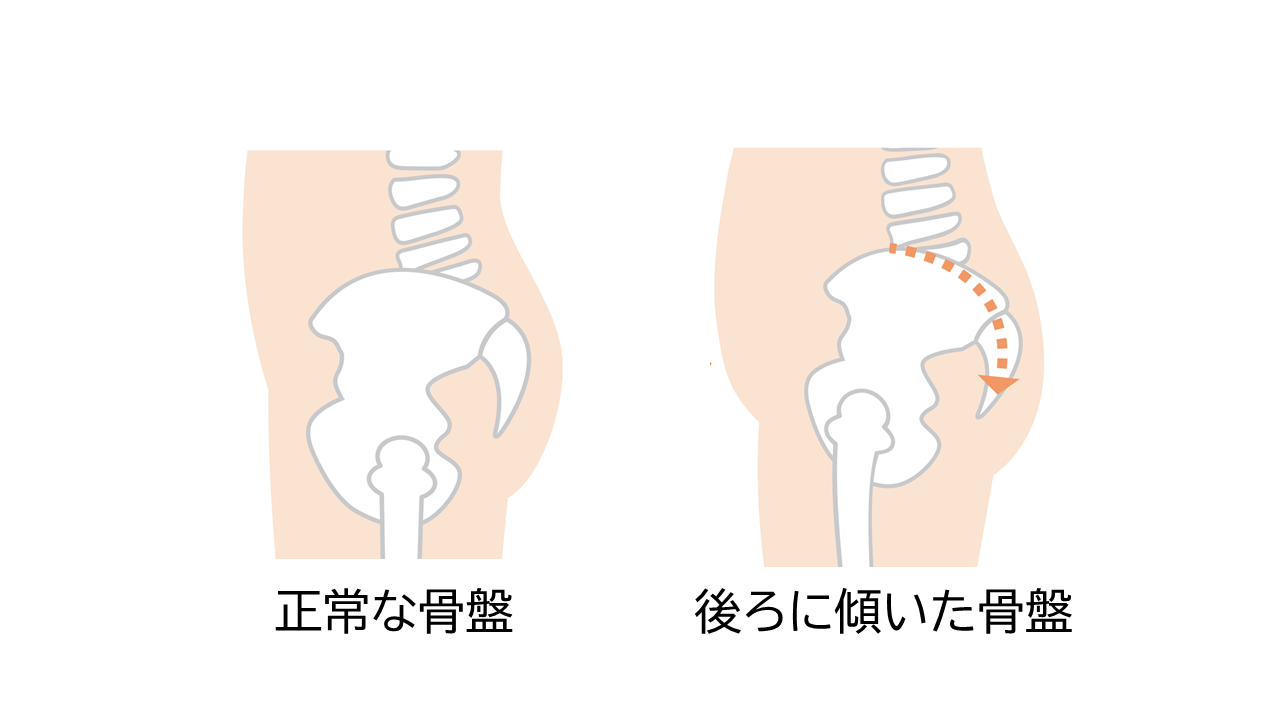

更年期世代の肩こりや腰痛には、加齢による筋肉量の低下も影響します。更年期世代になると、女性ホルモンの減少と加齢によって、姿勢を支える骨盤底筋という骨盤の底にある筋肉が衰えてきます。骨盤底筋が衰えると骨盤が後ろに傾いた状態になりやすくなり、慢性的な腰痛を招く場合も。

肩こりや腰痛は、「もっと体を動かして筋肉をつけたほうがよい」などといった体からのサインであり、健康維持のために自らの行動を変えるきっかけとして前向きに受け止めるとよいでしょう。

●更年期は運動を始めるよいタイミング

運動は年代を問わず大切なものですが、特に更年期は、その後の人生や健康寿命を延ばすために改めて運動を意識するよいきっかけとなるでしょう。ただし注意してもらいたいのが、若い頃の感覚でいきなり高負荷の運動をしないということ。運動を始める上で大切なのは、自身の筋力や運動能力に合った負荷や時間で行うことです。加齢により、筋力が低下したり関節の柔軟性が衰えていたりする可能性があるので、できればパーソナルトレーニングなどで、自分に合った運動をプロに指導してもらうと安心です。

その症状、もしかしたら重大な病気が原因かも?

肩こりや腰痛がある場合、まずは無理に動かず、安静にすることが大切です。しかし、更年期は様々な病気になりやすく、肩こりや腰痛が甲状腺や免疫系、内科などの病気によって引き起こされている可能性もあります。たかが肩こり、たかが腰痛と軽視せず、異常を感じたら、医療機関に相談することをおすすめします。

●肩こりの場合

安静にしていても肩周辺の痛みが増したり範囲が広がったり、あるいは頭や胸の痛み、吐き気、めまい、体のしびれなどがあったりする場合は、更年期世代にも起こりやすい下記の病気の可能性が考えられます。早めに医療機関を受診しましょう。

・五十肩や変形性頸椎症(へんけいせいけいついしょう)

・高血圧や低血圧

・狭心症や心筋梗塞

・脳出血や脳梗塞

●肩こりに加えて他の部位にも痛みがある場合

体の他の部位に痛みや不調があると、余計な力が入って肩がこる場合があります。肩こりだけにフォーカスするのではなく、頭痛があるなら神経科、胸の痛みがあるなら循環器内科、消化器の不調があるなら消化器内科、気分の落ち込みがあるなら心療内科や婦人科……というように、他に感じている痛みや不調に合わせた診療科を受診するとよいでしょう。

●腰痛の場合

日常生活に支障を来すような重い腰痛や、脚のしびれや歩きにくさ、不正出血などがある場合は、次のような病気の可能性があります。早めに整形外科や婦人科を受診しましょう。

・腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア

・腰椎すべり症

・腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

・圧迫骨折

・がんの脊椎(せきつい)転移など

・子宮体がん

・子宮内膜症、子宮筋腫、子宮頸がん

肩こりや腰痛のセルフケア

肩こりや腰痛は身近な不調であるからこそ、日常生活の中でもできるだけ対処したいもの。手軽に取り組める、予防や症状軽減に役立つセルフケアをご紹介します。

●患部は冷やさずに、温めて血行促進

・適度な運動や入浴で血行を促す。

・服装などを工夫し、暑い季節でも首や腰を冷やさないようにする。

●正しい姿勢と普段の習慣

・デスクワークなどで同じ姿勢を長い時間続けずに、定期的に体を動かす。

・猫背や反り腰の場合は、正しい姿勢を心がける。

・持ち歩く荷物はできるだけ軽くする。特に普段使いのバッグは、あまり腰を意識せずに持ち上げてしまいがちだが、重たいと体に変な力が入って筋肉を痛めやすいので注意。

●マッサージやストレッチ、筋トレを行う

・お風呂などで体を温めてから、筋肉のこりをほぐすようにマッサージをする。

・肩や腰の筋肉を伸ばすストレッチを行う。

・腰を支えるのに大切なのは、お腹と背中の筋肉のバランス。腹筋ばかりでなく背筋も鍛える。

更年期に受けたい検査をご紹介

定期的に検査を受けて自らの健康状態を確認しておくことは、肩こりや腰痛の予防にもつながる大切なセルフケアです。更年期世代の女性に、ぜひ受けてもらいたい検査をご紹介します。

●目の検査

更年期には、ドライアイだけでなく、緑内障や白内障のリスクも高くなります。老眼を自覚するのも40代に入ってから。物が見えにくいと目に負担がかかり、肩こりが起こりやすくなります。目の不調の早期発見・早期治療のために定期的に眼科検診を受けるとよいでしょう。

●骨粗しょう症(骨密度)の検査

エストロゲンの減少は骨密度の低下を引き起こし、骨粗しょう症のリスクを高めます。骨粗しょう症になると腰痛や骨折を起こしやすくなるので、骨密度の測定は定期的に受けるようにしましょう。

●子宮体がんの検査

子宮体がんは更年期世代である40代後半から増加するがんです。不正出血や月経過多、月経不順がある、肥満や糖尿病、高血圧であるといった人はリスクが高いので、ぜひ検査を受けてください。まずは痛みを感じにくい経腟の画像診断(エコー)検査を行い、必要に応じて子宮体がん検査を受けるようにしてみましょう。検査方法に不安がある場合は医師に相談してみてください。

●子宮頸がんの検査

子宮頸がんも進行すると腰痛を引き起こします。子宮頸がんは、性交経験のある女性、特に若い女性にリスクが高いがんとして知られています。だからといって「若くないから」という理由で検査をやめてよいものではなく、検査を受ける年齢の上限もありません。

海外では、以下の3つの条件を満たしていれば、検査をやめてもよいとされる場合があります。

①65歳以上で過去2回の検査で問題がなかった

②子宮頸がんを引き起こすヒトパピローマウイル(HPV)に感染していないことを検査で確認している

③性交渉がアクティブでない

様々な事情で検査を受けることが難しい場合は、この3つの条件を満たせば検査をやめることも1つの選択肢です。しかし、自分の体を守るため、できる限り定期的に検査を受けるようにしましょう。

※肩こりや腰痛のセルフケアについてはこちらもご覧ください。

「疾患ナビ 肩こり」

製品情報サイト

製品情報サイト