夏に感染しやすい目の病気 結膜炎とものもらい

夏に感染しやすい目の病気 結膜炎とものもらい

高温多湿の夏は細菌が繁殖しやすいため、結膜炎やものもらいを引き起こしやすい時期です。さらに夏バテなどで免疫力が低下すると、感染を招きやすくなります。感染予防のためには目や目の周りを清潔に保ち、むやみに触れないこと。症状が現れたら原因に応じて抗菌剤や抗炎症剤、抗アレルギーを配合した目薬で対応することも一案です。

※この記事は2014年8月のものです。

1984年順天堂大学医学部卒業後、京都府立医科大学大学院へ進み、医学博士、眼科専門医を取得。順天堂大学眼科学教室助手、ロチェスター大学(米国)、東京警察病院眼科副医長などを経て現職。順天堂大学眼科学教室非常勤講師、日本コンタクトレンズ学会常任理事。専門はコンタクトレンズ、角膜疾患(円錐角膜、ドライアイなど)。

Q1 かかりやすい部位は?

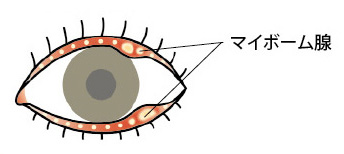

A1 結膜やマイボーム腺などです

結膜炎

結膜とは上下のまぶたの裏側から白目の表面を覆っている薄い膜のことで、両者は袋状につながっています。結膜炎はこの結膜で起こる炎症のことで、ウイルスや細菌の感染、アレルギー物質などが原因となります。

ものもらい

上下のまつ毛の生え際よりやや内側にマイボーム腺という穴があり、涙の蒸発を防ぐ油脂を分泌しています。ものもらいは、このマイボーム腺やまつ毛の毛穴に細菌が感染して腫れや痛みなどが起こる症状です。

●check 結膜炎ものもらいリスクチェック

チェックの数が多いほど、結膜炎やものもらいになりやすい人といえます。原因を知り、予防・改善を図りましょう。

□ コンタクトレンズを使用している

□ アレルギーがある

□ 目をこするくせがある

□ 目が乾きやすい

□ 前髪の先端が上まぶたに当たっている

□ 日常的にアイメイクを施している

□ 睡眠が不足している

Q2 結膜炎が起こる原因は?

A2 ウイルスや細菌の感染、アレルギーなどです

結膜炎とは、結膜にウイルスや細菌が感染したり、アレルギー物質が付着したりして起こる結膜の炎症のことです。ウイルス性結膜炎、細菌性結膜炎、アレルギー性結膜炎が代表的なものとして挙げられます。

ウイルス性結膜炎には次のようなものがあり、人から人へ感染するのが特徴です。

- 流行性角結膜炎(はやり目)・・・アデノウイルスの感染が原因。目が充血し、耳の前のリンパ節が腫れる。多量の目やに、目の痛み、涙などを伴う。症状が治まった後、角膜に点状の白斑(点状表層角膜炎)が生じることがある。

- 咽頭結膜熱(プール熱)・・・アデノウイルスの感染が原因。目が充血し、高熱や咽頭痛が起こる。目やに、目の痛み、涙、倦怠感、頭痛などを伴う。

- 急性出血性結膜炎(アポロ病)・・・エンテロウイルスやコクサッキーウイルスの感染が原因。結膜から出血しているような強い充血が起こる。目やにやごろごろ感を伴う。

細菌性結膜炎を起こす細菌には、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、クラミジア菌などがあります。これらの細菌に感染すると、目の充血の他、目の痛みや多量の目やになどの症状が起こります。ウイルス性結膜炎と違い、細菌性結膜炎が人から人へ感染することはまれです。

- アレルギー性結膜炎には次のようなものがあり、目の充血の他にかゆみや目の痛み、涙、異物感を伴います。

- 季節性アレルギー結膜炎・・・植物の花粉が原因。通年性アレルギー結膜炎・・・ダニやカビ、ペットの毛、人のフケなどのハウスダストが原因。

Q3 結膜充血と輪部充血の違いは?

A3 起こる場所、伴う症状が異なります

ウイルスや細菌の感染が原因となって起こる結膜炎による目の充血を、結膜充血といいます。結膜の中でも白目とまぶたのつなぎめに症状が強く出て、まぶたの裏側も充血するのが特徴です。また、結膜充血は目やにや涙、目の痛みなどを伴います。これに対して、目の中の炎症やコンタクトレンズの装用が原因となって起こる充血を、輪部充血といいます。黒目のきわが紫がかった赤色に充血し、まぶたの裏までは充血しないのが特徴です。一般に輪部充血の場合は、目やにや涙は見られません。

Q4 ものもらいは、なぜ起こるの?

A4 体の抵抗力が落ち、細菌が増殖するからです

ものもらいは主に関東での呼び方で、関西では「めばちこ」などとも呼ばれています。まぶたの縁や内側に生じたできもののことで、まつ毛の毛根やマイボーム腺に細菌が感染して腫れや痛みなどが起こります。

原因となる主な細菌は、黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌など、皮膚の表面に常に存在している常在菌です。普段は悪影響を及ぼさない菌ですが、体の抵抗力が落ちると増殖し、ものもらいを引き起こします。種類には次のようなものがあります。

- 麦粒腫・・・まつ毛の毛根やマイボーム腺に細菌が感染し、炎症を起こして腫れや痛み、化膿などの症状が生じた状態。まつ毛の毛根にできたものを外麦粒腫、マイボーム腺にできたものを内麦粒腫という。

- 霰粒腫・・マイボーム腺の出口が詰まってできるしこり。内麦粒腫の膿が出きらず霰粒腫に移行することもある。

- マイボーム腺炎・・・マイボーム腺がふさがり、細菌に感染して炎症が起きた状態。腫れや痛み、化膿を伴う。炎症の後、米粒のような硬い芯が残り(マイボーム腺梗塞)、マイボーム腺を詰まらせることがある。この状態にさらに細菌が感染し、痛みや赤みが生じる場合もある。

医学的にものもらいとは麦粒腫のことをいいますが、一般には霰粒腫やマイボーム腺炎なども含むことがあります。

Q5 結膜炎やものもらいになりやすい時期は?

A5 細菌が繁殖しやすい夏場に多く見られます

高温多湿の夏は、結膜炎やものもらいの原因となる細菌が繁殖しやすい季節。さらに夏の暑さによる睡眠不足や夏バテなどで免疫力が低下すると、感染を招きやすくなります。

また、夏はプールに入る機会が増える時期。子どもだけでなく、大人でも結膜炎の原因となるウイルスに感染するリスクが高くなるといえます。

季節を問わず、結膜炎やものもらいになりやすいのは、アトピーやハウスダストなどのアレルギーがある人。目のかゆみに伴い、目をこする行為が多くなるため、ウイルスや細菌の感染を招きやすくなります。

Q6 ドライアイは結膜炎のリスクを高めるの?

A6 傷ついた結膜にウイルスなどが侵入しやすくなります

ドライアイとは、結膜や角膜が乾燥して傷つき、炎症を起こしやすくなった状態のことです。加齢や乾燥した生活環境、コンタクトレンズの装用などが誘因となって起こります。傷ついた結膜にはウイルスや細菌が侵入しやすく、結膜炎を起こしやすくなります。朝起きた時に目がしょぼしょぼする人はドライアイの可能性がありますので、対策をしましょう。

Q7 結膜炎やものもらいになったら?

A7 市販の目薬を使うことも一案です

結膜炎やものもらいの症状が現れたら、悪化させないよう、目や目の周りを清潔に保ちましょう。その上で、原因に応じて抗菌剤や抗炎症剤、抗アレルギー剤を配合した市販の目薬で対応することも一案です。

- 感染による結膜炎、ものもらい・・・抗菌剤、抗炎症剤を配合した目薬を使用。目の充血や痛み、まぶたの腫れを緩和したり、菌の繁殖を防いだりする。

- アレルギーによる結膜炎・・・抗アレルギー剤を配合した目薬を使用。目の充血やかゆみなどを緩和すると共に、アレルギーを引き起こす原因物質から結膜を保護する作用がある。

抗菌成分が目の表面に長く留まり、結膜炎やものもらいの原因菌をしっかり退治するタイプの目薬も出ています。携帯に便利な使い切りタイプの目薬も市販されていますので、状況に応じて使用しやすい物を選びましょう。

ただし、アレルギーによる結膜炎以外で1日使用しても症状が改善傾向にない場合は、眼科への受診が必要です。

Q8 目薬の正しい使い方は?

A8 用法・用量を守り、清潔な手で使用します

目薬を使用する際は用法・用量を守り、ボトル内に雑菌を侵入させないようにします。正しい点眼の仕方は次の通りです。

①手を石けんと流水できれいに洗い、清潔なタオルやペーパータオルで拭く。

②目薬のキャップを外したら上を向き、下まぶたを軽く引いて点眼。点眼ボトルの先端がまつ毛につかないように注意する。

③点眼した後は軽く目を閉じ、薬液が目全体に広がるようにする。薬液があふれたら、清潔なティッシュで軽くぬぐう。

④使用後はキャップを固く閉めて直射日光の当たらない涼しい所や冷暗所で保存。

目薬のボトルを介してウイルスや細菌がうつる可能性もあるため、貸し借りは避けます。また、片側の目にのみ症状が起きている場合、もう片方の目にうつしてしまわないように、目薬は症状が起きている側の目にのみ使用するようにしましょう。

【市販の目薬の使用開始年齢】

大人と比べて子どもの目はデリケートです。子どもでも安全に使用できるよう、涙に近い浸透圧に設計され、刺激のある成分が含まれていない目薬も市販されています。15歳未満の場合は、「子ども用」または「お子さまも使えます」と書かれた目薬を使用しましょう。市販の目薬は生後6カ月から使えますが、2歳未満の子どもは、眼科医の診療を受けることを優先してください。

Q9 結膜炎は病院でどんな治療をするの?

A9 症状に応じて適切な処置をします

ウイルスや細菌の感染による結膜炎で、市販の目薬を3~4日使用しても改善が見られない場合は、眼科を受診することが必要です。病院では各症状により、次のような治療が行われます。

- ウイルス性結膜炎・・・炎症を抑えて二次感染を予防するための目薬が処方される。症状によっては、眼軟膏を使用したり、内服治療をしたりする場合もある。

- 細菌性結膜炎・・・抗菌剤、抗炎症剤が配合された医療用の目薬が処方される。

アレルギー性結膜炎は、いつもと違う症状が現れた場合や、市販の目薬を用法・用量通り1週間継続的に使用しても完全に症状が改善されない場合は、受診が必要です。病院では、抗アレルギー剤の目薬が処方されます。重症の場合、副腎皮質ホルモン剤の点眼薬を使用する場合もあります。

Q10 ものもらいは病院でどんな治療をするの?

A10 外科的切除や注射などを行います

痛みを伴うものもらいの場合は、早期治癒のために受診をおすすめします。病院では、主に外科的切開、切除や患部を小さくするための注射などが行われます。

- 麦粒腫・マイボーム腺炎・・・抗菌目薬を使用し、症状の程度により眼軟膏や内服薬も処方される。膿がたまり痛みがある場合は麻酔薬を点眼し、針やメスで患部を刺して膿を出す。痕はほぼ残らない。

- 霰粒腫・マイボーム腺梗塞・・・まぶたの裏側から縦に切開し、老廃物がたまっている膜ごと摘出する。施術をせず、副腎皮質ホルモン剤の点眼や軟膏、まぶたへの注射などで小さくする方法もある。

麦粒腫を放っておいたり、中途半端に膿を出したりしてしまうと、患部に膜をつくって老廃物がたまり、霰粒腫となる場合があります。麦粒腫の段階で受診し、膿をきれいに出し切ってしまうことがおすすめです。

Q11 結膜炎・ものもらいを予防するには?

A11 目の周りを清潔に保ち、免疫力を落とさないこと

結膜炎やものもらいを予防するためには、目や目の周りを清潔に保ち、感染を引き起こすウイルスや細菌を寄せつけないことです。次を参考にしましょう。

- 前髪が上まぶたに触れないように短くカットしたり、ピンで留めたりする。

- 目の周りにはむやみに触れず、目の周りに触れる時は手をきれいに洗う。

- アイラインやマスカラ、つけまつ毛などのアイメイクは控えめにし、就寝時は必ず落とす。

- コンタクトレンズやレンズケースを清潔にし、雑菌を繁殖させない。

体の抵抗力が落ちていると、ウイルスや細菌の感染を招きやすくなります。ストレスは抵抗力を落とす誘因です。十分な休養や睡眠をとり、ストレスをためないようにしましょう。また、結膜炎を招きがちなドライアイにならないようにするために、次のような工夫も必要です。

- パソコン作業をする際は適度に目を休める。

- 意識的にまばたきを増やす。

- 目の乾燥を防ぐ目薬(人工涙液タイプ)を使用する。

- 乾燥を防ぐために加湿器を使用する。

- 寝る前に10分ほど蒸しタオルで目を温める。

- 涙に含まれる油分を落とし過ぎないよう、洗眼する場合は軽く済ませる。

万が一ウイルス性結膜炎にかかったら、他の人や家族にうつしてしまわないように、次のようなことを心がけましょう。

- プールに入らない。

- タオルを共有しない。

- 最後に入浴する。

Q12 コンタクトレンズ取扱いの注意点は?

A12 決められた時間洗浄、消毒をすること

コンタクトレンズを一度外して洗浄、消毒せずに再装用すると、レンズの雑菌が目に付着して角膜炎を起こすことがあります。症状が進むと細菌が目の中で増殖し、失明にもつながります。目薬を点眼するためであっても、一度レンズを外したら必ず決められた時間、洗浄、消毒をしましょう。もしくはコンタクトレンズをしたまま点眼できる目薬の使用をおすすめします。

製品情報サイト

製品情報サイト