老眼(老視)

老眼は、年齢と共に目の中にある水晶体のピント調節機能がうまく働かなくなってしまい、近くの物が見えづらくなる症状です。ほとんどの人は40歳頃から老眼の症状が現れますが、老眼鏡を使わないでいると目に負担がかかり、目が疲れやすくなるだけでなく、全身症状が現れることもあります。老眼の症状を感じたら、軽視しないことが大切です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

老眼(老視)について知る

老眼(老視)の原因

老眼は水晶体の「ピント調節機能の低下」が原因で起こる

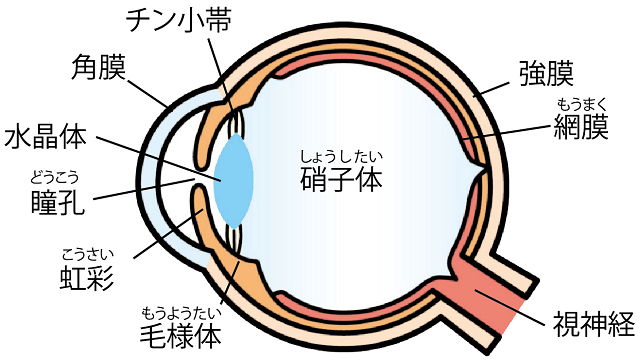

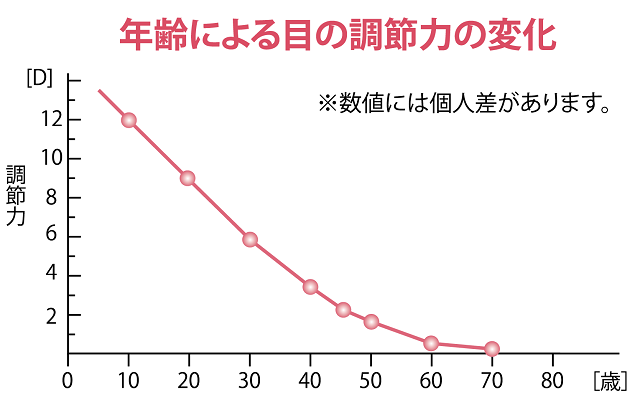

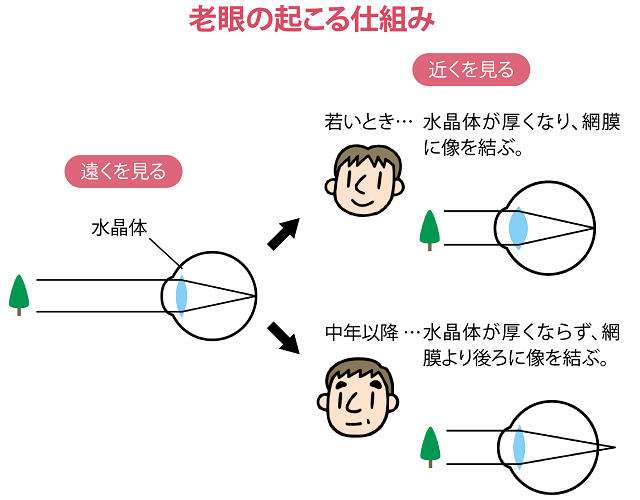

私たちは物を見る時、距離に応じて水晶体の厚さを変えてピントを合わせています。この調節は、水晶体を支える「毛様体(もうようたい)」が縮んだり緩んだりすることで行われます。しかし、加齢と共に水晶体が弾力性を失って硬くなり、毛様体も衰えてくると、調節がうまくできなくなってきます。その結果が、近くが見えにくいという老眼の症状です。また、光の量を調節する瞳孔(どうこう)の働きも加齢と共に衰えてくるため、暗いところで物が見えにくく感じることもあります。目の調節力の低下自体は若い年代から始まっていますが(グラフ参照)、調節力が低下し実生活に影響が出てくるのが40~45歳頃なので、この頃から目の老化を自覚するようになるのです。

「近視」「遠視」「乱視」も同様に老眼になる

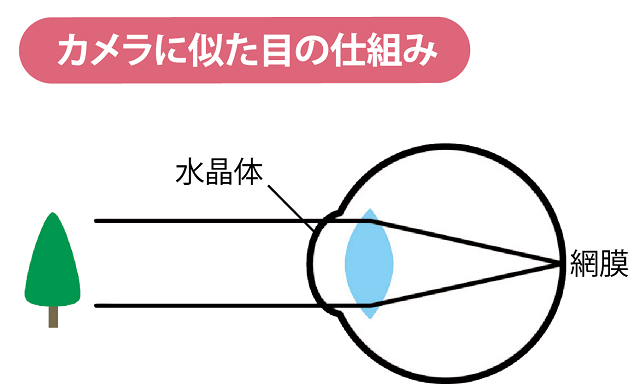

目の仕組みはカメラによく似ています。外から入った光は、角膜を通ってカメラのレンズにあたる水晶体で屈折し、フィルムにあたる網膜上に像を結びます。網膜上にきちんと像を結ぶ状態が「正視」、それに対し、網膜より前で焦点を結んでしまう状態が「近視」、網膜より後ろで焦点を結んでしまう状態が「遠視」、水晶体や角膜の歪みによって焦点がぼけてしまうのが「乱視」といった屈折異常があります。

近視の人は老眼になりにくいともいわれますが、水晶体の老化は全ての人に起こります。ただ、近視気味の人はもともと近くの物にピントが合っている状態で、近くの物を見るために水晶体の厚さを変える必要がないので、老眼を自覚しにくいといえるでしょう。遠視気味の人は近くにピントを合わせるための力がより多く必要なため、調節力が低下すると「近くが見えにくい」という症状を早くから感じていることになります。

老眼(老視)の症状

老眼になるとピント調節に時間がかかるようになる

老眼になると、新聞や食品表示など近くの小さな文字が読みづらくなり、以前より目から遠ざけないと読みにくくなります。また、近くを見たり遠くを見たり、距離の違う物にピントを合わせるのに時間がかかるようになるので、例えば近くの本を読んでいる時、ふと遠くに目を移すとしばらくぼんやりしたりします。さらに、光の量を調節する機能も低下するため、暗くなると本が読みにくくなることも。このような症状が出たら、老眼の始まりです。

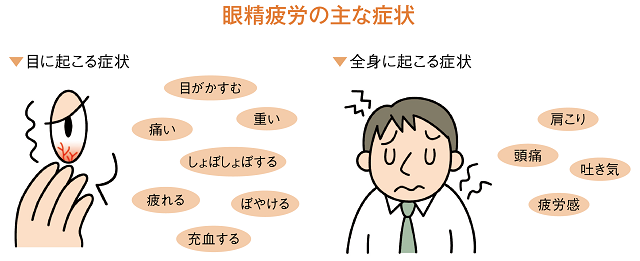

老眼が引き起こす「眼精疲労」

老眼が進んでいるのに、老眼鏡を使わずに無理にピントを合わせようとすると、目が疲れ、目のかすみを引き起こします。この状態が続くと、休息しても目の疲れが継続してしまう「眼精疲労」が起こりやすくなります。眼精疲労になると、目の疲れ、目の充血、物がかすんで見えるかすみ目といった目の症状だけでなく、頭痛、肩こり、吐き気、疲労感といった全身症状を伴うことが少なくありません。目の症状と共にこうした全身症状が現れたら、老眼が原因になっている可能性があることも覚えておきましょう。

老化によって目が乾きやすくなると、かすみ目になる

涙液の分泌量は加齢と共に減少し、目が乾きやすくなります。涙液の分泌量の低下は、老眼同様に40代くらいで最も顕著に現れます。女性の場合、40代後半から50代前半(更年期)は目の潤いにも関わる女性ホルモンが急激に低下することもあり、「ドライアイ(「 目の乾燥」)」になりやすい傾向があります。目の表面には微妙な凹凸があり、それを涙の層がカバーしていますが、ドライアイになると涙の層が正常に形成できず、表面の凹凸が露出してしまい目から入る光がまっすぐに進めないため、かすみ目になります。その上、ピント調節機能が低下していることもあり、かすんで見えることが多くなるのです。

老眼と間違いやすい目の病気に注意!

加齢に伴って起こりやすい目の病気の中には、「目のかすみ」「目の疲れ」などの症状が現れるものがあります。老眼の症状と似ていることもあり、老眼だと思い込んで放置していると視力の低下を招いたり、最悪の場合は失明につながったりするケースもあるので、軽視しないことが大切です。目の異常を感じた時は、眼科できちんと検査を受けてください。加齢に伴って起こりやすい代表的な目の病気は以下の通りです(症状は表参照)。

目の病気と症状

| 白内障 | 目がかすむ、細かい文字が見えにくい、光をまぶしく感じるなどの症状が現れ、視力が徐々に低下する。 |

|---|---|

| 緑内障 | 初期には症状が現れにくい。目が疲れやすい、目がかすむ、視野が欠けるなどの症状。 |

| 加齢黄斑変性 | 物の中心部が暗く見えたりゆがんで見えたりし、進行に伴って見えにくい範囲が徐々に広がり、視力も低下する。 |

| 糖尿病網膜症 | 初期は無症状。進行すると目がかすんだり、目の前に蚊が飛んでいるような感じがしたり、視野が欠けたりする。 |

- 老眼と間違いやすい目の病気①:白内障

水晶体が加齢と共に白く濁る。程度の差はあっても加齢による白内障は誰にでも起こり得るが、現在は手術により視力回復が可能。紫外線も病気の進行にかかわる。

- 老眼と間違いやすい目の病気②:緑内障

40代以降の20人に1人がかかっているとされる病気。何らかの原因で視神経が障害され視野が狭くなる。眼圧の上昇がその病因の1つといわれているが、眼圧が正常な緑内障もある。一度障害を受けた視神経は再生しないため、失明の危険を伴う。

- 老眼と間違いやすい目の病気③:加齢黄斑変性(かれいおうはんへんせい)

加齢により網膜の中心にある黄斑に異常を生じる病気。体の酸化ストレスを招く「フリーラジカル」との関係が指摘されている。光が集まる黄斑は紫外線の影響を受けやすい他、栄養状態や高血圧、喫煙も関与するとされ、目の生活習慣病ともいわれる。

- 老眼と間違いやすい目の病気④:糖尿病網膜症

糖尿の合併症で、目の毛細血管が障害されて起こる失明原因になりやすい疾病。

老眼(老視)の対策

40歳を過ぎたら定期的に眼科健診を

ピント調節機能の低下は、若い年代から既に始まっていますが、40歳くらいまでは日常生活に問題なく過ごせます。個人差はありますが正視の人は42~45歳頃から老眼の症状が現れ始めます。老眼を軽視して放っておくと眼精疲労を引き起こして全身症状につながったり、前述のような別の病気を見過ごしてしまったりします。老眼かなと感じたら、まずは眼科を受診しましょう。最新の検査機では、老眼の進行度合いも分かりますし、危険な病気を初期段階で発見することもできます。目の病気は加齢に伴いかかりやすくなるので、40歳を過ぎたら、年に一度は眼科で総合的な検査を受けることをおすすめします。

老眼の対処は老眼鏡などで矯正することが基本

老眼は加齢による老化現象なので、個人差はあるものの誰もがなるものです。そこで老眼への対処法は、老眼鏡をかけるなどの矯正が基本となります。老眼は年齢と共に進むため、65歳くらいまでは定期的に老眼鏡を変えていく必要があります。1度老眼鏡をつくったからと安心せず、2~3年ごとに見直しましょう。

- 老眼の対処法①:老眼鏡

本を読むなど近くの決まった距離を見るのであれば単焦点レンズの老眼鏡を使います。1つの老眼鏡でテレビを見たり読書をしたりする場合は中近両用レンズ、外出して車の運転をするなら遠くから手元まで見える遠近両用レンズ、といったように1枚のレンズで2つの度数をもつ累進レンズもあります。用途や生活スタイルに合わせて、いろいろなタイプがありますので、自分の使い方に合った老眼鏡を選ぶようにします。市販の簡易な老眼鏡などで済ませたり自分に合わない老眼鏡を使ったりしていると、目に負担がかかり、眼精疲労となってしまうこともあるので注意が必要です。

- 老眼の対処法②:老眼用コンタクトレンズ

老眼鏡の累進レンズと同様に、1枚のレンズに近くを見るための度数と、遠くを見るための度数が入っているレンズです。これまでコンタクトレンズを使っていた人やメガネを使用したことのない人が、老眼鏡を使うのに抵抗があるなら老眼用コンタクトレンズを使用するとよいでしょう。慣れるまで時間がかかることがあり、うまく使いこなせない場合もありますので、しっかり試してから使用することをおすすめします。

老眼による疲れ目に効く、市販の目薬の選び方

老眼による疲れ目が気になる場合、目のピント調節機能を改善する成分や新陳代謝を促す成分が多く含まれている目薬が選びます。代表的な成分は、ネオスチグミンメチル硫酸塩、シアノコバラミン(ビタミンB12)、FAD(活性型ビタミンB2)など。また、パソコン作業が多い場合は、ピント調節機能を改善する成分のほか、目を保護する成分であるコンドロイチン硫酸ナトリウムを多く含む目薬がおすすめです。ドライアイの症状がある場合は、涙と同じ性質をつくる塩化カリウム、塩化ナトリウムなどを含む目薬で、防腐剤の入っていないものがベターです。購入の際は、薬剤師などに相談の上、選ぶとよいでしょう。

老眼(老視)の予防・改善法

若返りにもつながる!目のアンチエイジング対策

「見る」という行為は、脳の働きに大きな影響を与えており、脳の半分以上が視覚から得た情報を処理するために働いているとされます。つまり、老眼や目の病気で物が見えにくくなると、生活の質を下げるだけでなく、脳の働きの低下にもつながるといえます。目の老化を防ぐことは、心身のアンチエイジングにもつながるといえそうです。

目の健康を守る栄養素は、抗酸化物質

紫外線やたばこ、過度のアルコール摂取は体を酸化させ、老化を早めます。これらを避け、適度な運動、十分な睡眠、ストレスをためないことを心がけると共に、日頃から、目の健康を守る働きがある抗酸化物質を多く含む食事を心がけましょう。老眼に有効な栄養素は以下の通りです。

- 老眼に有効な栄養素①:アントシアニン

網膜の健康と視機能を助ける。ビルベリー、ブルーベリーなどのベリー類の皮、黒豆などに含まれる。

- 老眼に有効な栄養素②:ルティン

網膜を光老化から守る。ほうれん草、人参などの緑黄色野菜。

- 老眼に有効な栄養素③:アスタキサンチン

強い抗酸化力、血流改善の働き。エビ、サケ、イクラ、カニなどに含まれる。

- 老眼に有効な栄養素④:レスベラトール

細胞の酸化を防ぎ、若さを維持する。赤ワイン、赤いぶどうの皮、ピーナッツの皮などに含まれる。

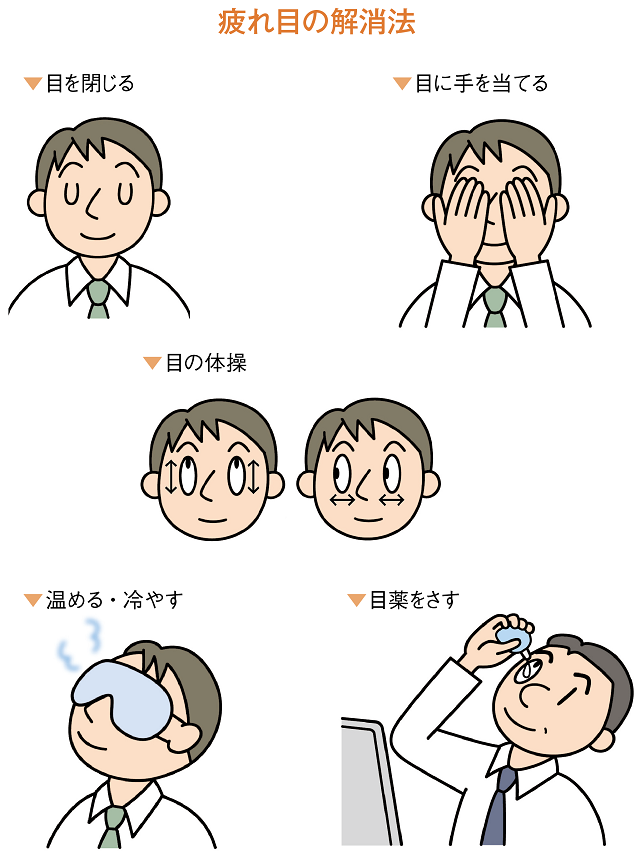

老眼による疲れ目には、目を休ませることが大切

老眼によるピント調節機能の疲れには、次のような方法で目を休ませましょう。

- 老眼による疲れ目に①:目を閉じる、目に手を当てる。

目を軽く閉じたり、ギュッと閉じたり、まばたきするのも目の休養になる。また、目に手を当てると、手の熱が目に伝わり、筋肉を緩める。

- 老眼による疲れ目に②:目の体操

上下左右に目をぐるぐると動かすと、目の周辺の筋肉が刺激され、筋肉のコリがほぐれる。気持ちよいと感じる程度に行う。やり過ぎは逆効果。

- 老眼による疲れ目に③:温める・冷やす

熱いおしぼりや温めたアイマスクなどを両目に当てると、血行が促され、疲れの解消に。温めるのと冷やすのを繰り返すのも効果的。

- 老眼による疲れ目に④:目薬をさす

目のピント調節機能を改善する成分が入った目薬をさすとよい。

お役立ちコラム

目が疲れない照明を取り入れる

仕事や読書をする時、室内の照明にも気をつけましょう。暗く字が読みづらいところで無理をしていると、眼精疲労の原因ともなります。天井灯と電気スタンドを併用して、部屋の照明はあかりの均一な蛍光灯を使用します。明るさは6畳の部屋で80~100ワットくらいを目安にするとよいでしょう。

製品情報サイト

製品情報サイト