物忘れ(認知機能の低下)

物忘れ(認知機能の低下)は、加齢と共に誰しもが起こり得る現象です。人の名前が思い出せない、物を置いた場所を忘れてしまうなどが時々ある程度であれば、生理的な老化現象による物忘れのレベル。一方で、「認知症」は、種々の原因疾患により記憶や思考などの認知機能が低下し、6カ月以上に渡って日常生活に支障が出ている病的な状態です。認知症は生活習慣病との関連も深いため、普段の生活習慣を見直すことが大切。40代以降は、脳のケアに取り組んでいくことが大切です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

物忘れ(認知機能の低下)について知る

物忘れ(認知機能の低下)の原因

物忘れは脳細胞が萎縮し、認知機能が衰えることで起こる

脳も体と同じように老化していきます。加齢と共に脳の細胞が変性したりし、やがて細胞が少しずつ脱落して脳が萎縮してしまうのです。これにより、記憶力や判断力の認知機能が低下。もの忘れや緩慢な動作、不眠などが起こるようになります。こうした認知機能の低下は、中年以降に現れ始め、老年期に入ると顕著になります。

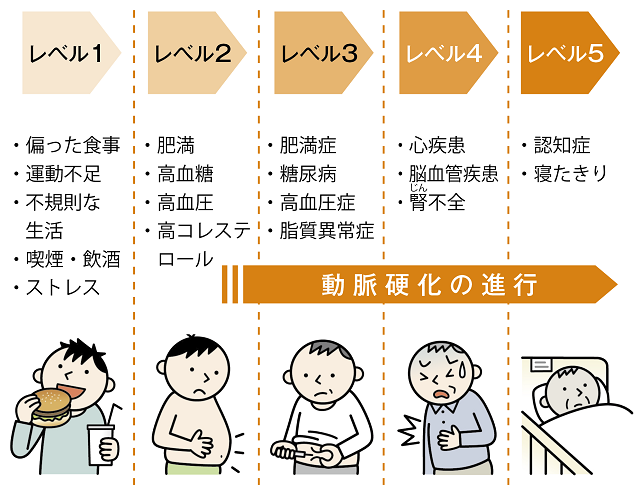

生活習慣病によって認知症を引き起こすことも

上記のような脳の老化が、生理的な老化現象である一方、認知症は後天的な脳の障害によって起こる病的な状態です。「認知症」は病名ではなく、このような状態を引き起こす病気は100種類近くあります。

認知症の原因となる病気のうち、代表的なものが次の3つ。このうち「アルツハイマー型認知症」と「血管性認知症」は、生活習慣病が原因で動脈硬化を引き起こし、脳の血流が悪くなることが一因になっています。

- 認知症の原因①:アルツハイマー型認知症

認知症発症の10〜20年前からアミロイドβタンパクや異常リン酸化タウタンパクが脳にたまり始め、神経細胞を破壊。記憶を司る海馬と、空間認知を司る頭頂葉を中心に、脳全体が萎縮していく。

- 認知症の原因②:レビー小体型認知症

脳の中枢的な役割を担う大脳皮質や、体の動きの調整を司る脳幹などの神経細胞にレビー小体という異常構造物が出現し、神経細胞が減っていくことで認知症になる。

- 認知症の原因③:血管性認知症

脳梗塞や脳出血などで脳が障害を受けた結果生じる認知症。無症候性の脳梗塞が多発して認知症になることもある。

物忘れ(認知機能の低下)の症状

ただの物忘れと認知症の違い

生理的な老化現象による物忘れに対し、認知症は日常生活に大きな支障を来す病気です。一般的に、ただの物忘れの場合は、実際にあったエピソードの全てを忘れてしまうことはなく、ヒントがあれば思い出すことができます。一方で、認知症の場合は、エピソードそのものがすっかり抜け落ちてしまいます。なお、認知症では物忘れ以外にも「失語」「失行」などの症状が現れます(下記参照)。さらに認知症では、徘徊、被害妄想、不眠、興奮など問題行動を起こす場合もあります。認知症で暴力的になったりイライラしたりするのは、周りから不当に責められたり、能力の低下した自分に傷ついたりして出ることが多いといわれています。認知症は周囲の環境や接し方により、症状がよくも悪くもなるので、周囲は状況を受け入れ、優しく接してあげることが大切です。

認知症の症状①:失語(しつご)

失語の症状が現れると、固有名詞が出てこず「これ」「それ」などの代名詞を多用したり、言い間違いが増える。また、相手の言葉が理解できなくなったりする。

認知症の症状②:失行(しっこう)

失行の症状が現れると、洋服のボタンが留められない、箸の使い方が分からない、トイレで用のたし方が分からないなど、手足は動かせるのにうまく行動できなくなる。

認知症の症状③:失認(しつにん)

失認の症状が現れると、見ている物が何か分からない、普段よく行くスーパーが分からなくなってしまうなど、物や位置の認知ができなくなってしまう。

認知症の症状④:性格の変化

認知症によって性格が変化する場合がある。表情の変化が乏しくなったり、趣味に関心を示さなくなったりするケースが見られる。もともとの性格がより強調されることもある。

物忘れ(認知機能の低下)の予防法

軽度認知障害(MCI)の段階で早期発見を

認知機能は低下しても日常生活には支障がない状態を、認知症の前段階「軽度認知障害(MCI)」といいます。この段階で認知機能の低下に早く気づき、トレーニングなどを行なっていくことで、認知症への進行を防いだり、発症を遅らせたりすることはできます。一方で、MCIの状態を放置してしまうと5年間で約半数の人が認知症になるといわれています。認知機能の低下が分かるチェックテストなどを使い、早期発見に努めましょう。

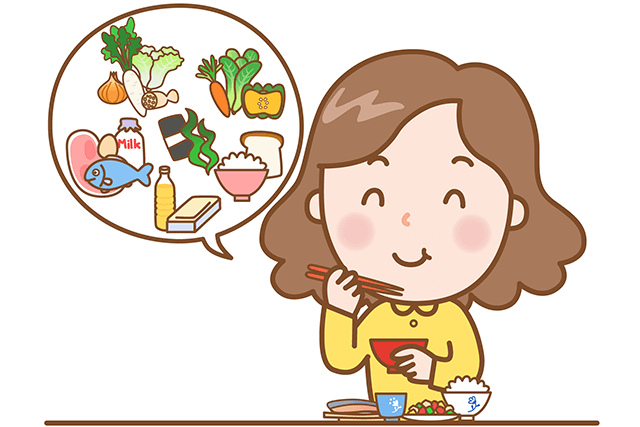

生活習慣病を予防する食生活で物忘れや認知症を予防する

アルツハイマー型認知症と血管性認知症は、肥満症、高血圧症、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病や動脈硬化が一因となっています。生活習慣病の予防・改善に努めることが、認知症予防の第一歩。食事の見直しがそのカギを握ります。食事の時間は一定にし、毎食腹八分目でカロリーオーバーを防ぐことが基本。さらに次のポイントを押さえておくとよいでしょう。

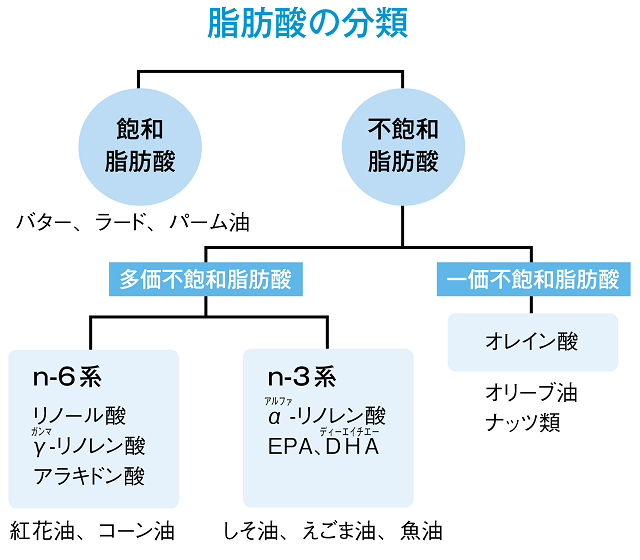

- 物忘れや認知症予防①:いつもの油を見直す

地中海食でよく使われるオリーブオイルには、血中のLDL(悪玉)コレステロールを減らす働きがあるとされ、動脈硬化の予防におすすめ。また魚の脂にも、動脈硬化や心筋梗塞を防ぐ作用があることで知られているDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)というオメガ3(n-3系脂肪酸)が多く含まれている。マーガリンやバター、ラードなどの肉の脂はなるべく避け、こうした油に切り替えていくとよい。

- 物忘れや認知症予防②:野菜はしっかり350g

野菜や海藻類には、糖やコレステロールの吸収を抑える食物繊維が豊富に含まれており、動脈硬化予防に有効。野菜の中でも特に色の濃い野菜は、ポリフェノールも多く含まれている。いくつかのポリフェノールには、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβタンパクという物質の結合を阻害する働きがあるため、認知症の発症リスクを下げる効果があるといわれている。野菜は1日350gを摂るようにしよう。

運動で認知機能をアップ

筋力が低下すると、認知機能も低下する傾向にあります。筋力を高めるために、運動は不可欠です。運動はダイレクトに脳の働きに影響を与えることが分かっています。認知機能アップのためには、「有酸素運動」と「筋力トレーニング」、「体のバランスを整えるトレーニング」の3つの柱を意識するように心がけましょう。なお、脳を使いながら運動すれば一石二鳥。歯磨きをしながらスクワットをするなど、2つのことを同時に行う「ダブルタスク(二重課題)」を取り入れるのがおすすめです。

- 物忘れや認知症予防の運動①:有酸素運動

有酸素運動は、少し早足のウォーキングなど、汗ばむくらいの運動を毎日30分程度行うとよい。

- 物忘れや認知症予防の運動②:筋力トレーニング

筋力トレーニングは「痛気持ちいい」と感じるくらいまで行うのがベスト。痛みの感覚は脳に伝わりやすく、脳の活性化につながります。体の中で最も大きな筋肉が鍛えられるスクワットなどを定期的に行うとよい。

- 物忘れや認知症予防の運動③:体のバランスを整える

トレーニング認知機能が低下すると、体のバランスも悪くなる傾向に。片脚立ちや一直線上を歩くトレーニングを行い、バランス感覚を鍛えて脳に刺激を与えるとよい。

お役立ちコラム

お口のケアは認知症予防に有効

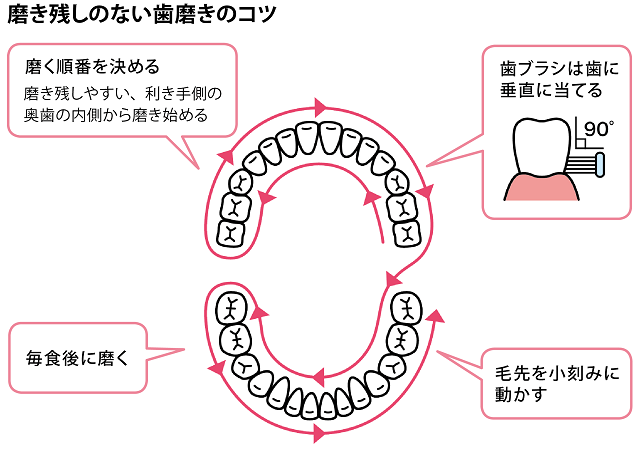

歯周病が進行すると脳の動脈硬化が進み、アルツハイマー型認知症や血管性認知症のリスクが高まるといわれています。その理由は、歯周病菌を攻撃するために放出される炎症性物質のサイトカインが、血流にのって体中に回ることで動脈硬化が進行し、脳の血流量を低下させてしまうから。また、噛むという行為は脳の活性化につながるため、歯がなくなって噛めなくなると、認知症のリスクを高めてしまうことになります。「8020運動」で提唱されているように、80歳になっても20本以上自分の歯を保てるよう、毎日しっかりデンタルケアを行いましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト