舌のあれ・痛み

舌のあれや痛みには様々な原因があり、中には病気によるものもあります。

健康な舌は、ピンク色から淡い紅色で滑らかなU字型をしており、適度な湿り気があって白い舌苔(ぜったい)がうっすらとついています。舌は口を開けて自ら鏡でチェックできるため、異変にも気づきやすいでしょう。舌の主な不調であるあれや痛みについて、その原因や対処法を解説します。

日本口腔外科学会認定口腔外科専門医・指導医、日本歯科薬物療法学会名誉会員、日本口臭学会理事・専門医・指導医。鶴見大学歯学部歯学科を卒業後、同学部口腔外科学第二講座講師、Department of Oral Biology, University of Florida、鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科学内教授などを経て2024年から現職。その傍ら、口腔内診療の専門家として大和駅前歯科、藤枝市立総合病院歯科口腔外科で舌痛症や口臭の治療にあたる。著書に『チェアサイド・介護で役立つ 口腔難治性疾患アトラス 舌痛症・口腔乾燥症・味覚異常・口臭症の診断と対処』(クインテッセンス出版)などがある。

舌のあれ・痛みについて知る

舌のあれ・痛みの原因

舌のあれや痛みには様々な原因があり、中には病気によるものもあります。

●ドライマウス

ドライマウスは口腔乾燥症とも呼ばれ、唾液の分泌量が低下し口腔内が乾く疾患です。唾液には、口の中の洗浄、菌などの増殖の抑制、口の中の粘膜の保護や水分調整といった働きがあります。口の中が乾燥すると、これらの唾液の働きが十分に機能せず、舌の粘膜上皮(ねんまくじょうひ)がすり減って傷つきやすくなり、炎症や痛みが生じます。口が乾燥する原因には、次のようなものがあります。

・唾液を分泌する唾液腺の機能障害

・神経の障害

・糖尿病やシェーグレン症候群といった疾患

・がんの放射線治療

・抗ヒスタミン薬や降圧剤などの副作用

・加齢

・過度の発汗

・鼻づまりによる口呼吸

●栄養不足

鉄やビタミンB群が不足すると、舌の表面にある舌乳頭(ぜつにゅうとう)と呼ばれる突起が萎縮し、痛みを感じたり舌の表面に炎症が起きたりします。

●疲れやストレス

疲れやストレスによって免疫力が低下し、舌に細菌が増殖して炎症や痛みが起こります。また自律神経も乱れ、唾液の分泌が減少することもあります。

●神経のトラブル

顔面の感覚と食べた物をかみ砕く時に使う筋肉の運動を支配している三叉神経(さんさしんけい)などが、近くを通る血管に圧迫されると痛み(神経痛)が起こります。外傷、親知らずの抜歯などによる三叉神経の損傷でしびれが出ることもあります。

●口内炎

口内炎は文字通り口の内部で起こる炎症のことで、舌にも発症し、痛みを伴います。主に次のような種類があります。

・アフタ性口内炎

ビタミン類の不足や、疲れ、ストレス、ホルモンバランスや病気の影響など免疫力が低下して起こるといわれていますが、実際には原因不明です。再発や多発するものを慢性再発性アフタと呼びます。

・外傷性口内炎

合わない入れ歯などが当たる、誤ってかむ、熱いものでやけどをするなど、舌を傷つけることで生じます。舌の縁にできやすいという特徴があります。

・ヘルペス性口内炎

単純ヘルペスウイルスへの感染により、舌の粘膜に水疱ができます。口の中の水疱は破れやすく、アフタ性口内炎が多発したようにも見えます。

・カンジダ性口内炎

免疫力が低下した時などに、常在菌であるカンジダ菌が過剰に増殖し、白い苔状の膜ができます。高齢者や基礎疾患のある人、ドライマウスの人に生じやすいものです。

他に、薬や食べ物、歯の詰め物の金属などのアレルギーが原因となる「アレルギー性口内炎」や、喫煙が原因となる「ニコチン性口内炎」があります。これらの口内炎の原因や対処法については「疾患ナビ 口内炎」もご覧ください。

●舌痛症(ぜっつうしょう)

舌痛症は見た目には明らかな異常がないものの、舌に痛みを感じる病気です。口の中には原因がなく、痛みを伝える神経に異常をきたす疾患で、発症のきっかけがなく突然に起こることもあります。

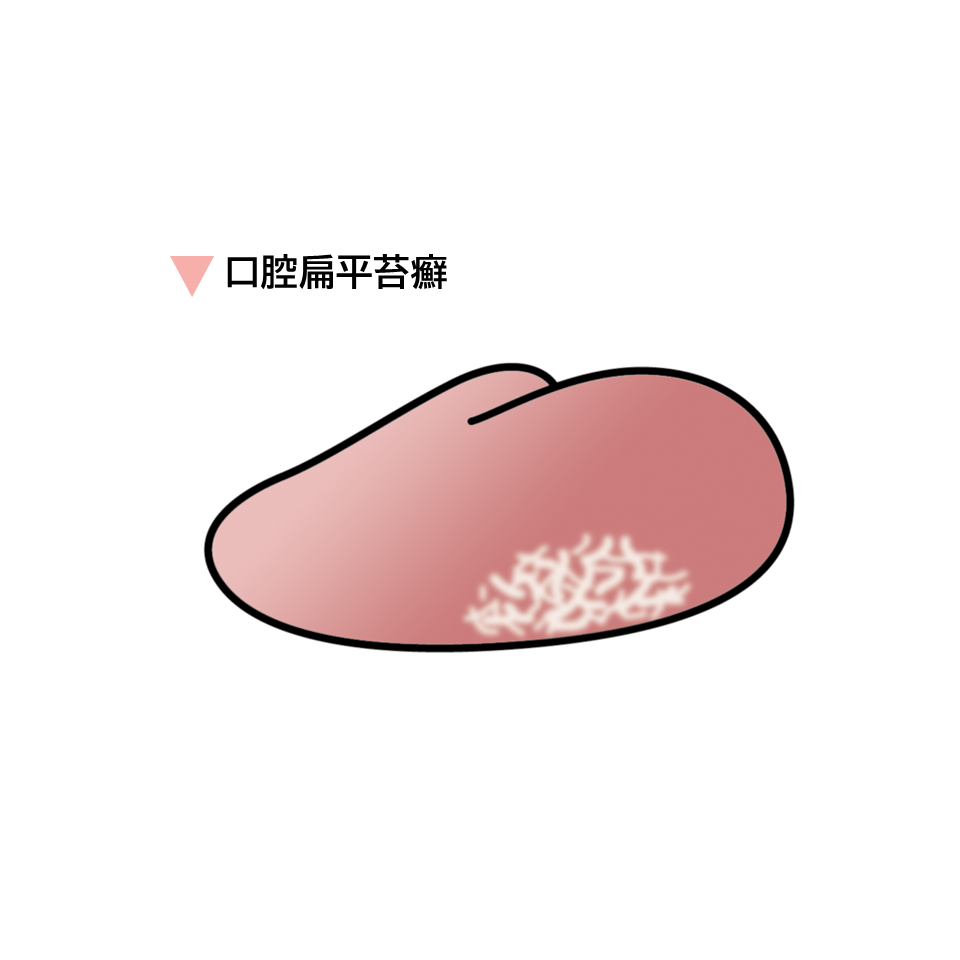

●口腔扁平苔癬(こうくうへんぺいたいせん)

口腔扁平苔癬は普段は自分の体を守っている免疫細胞が、誤って自分の上皮細胞を攻撃してしまう病気です。はっきりとした原因が明らかになっていない難治性の慢性炎症で、金属による接触アレルギーが関係しているともいわれています。

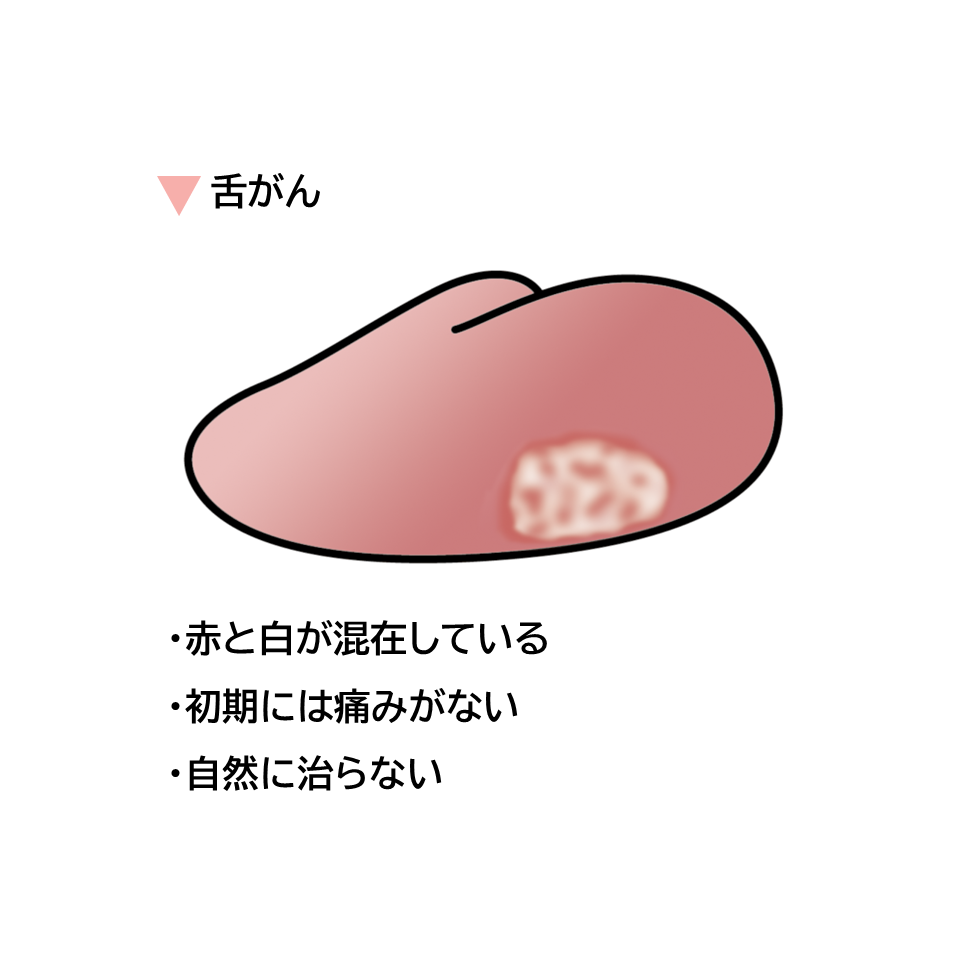

●舌がん

口腔がんの中でも特に多い舌がん。舌に、飲酒や喫煙、とがった歯などからの刺激が続くと、がんの発症リスクが高まります。舌がんは進行すると病変が徐々に大きくなって、表面に赤や白の潰瘍やしこりができ、痛みで病変に気がつくこともあります。

●胃の不調

慢性胃炎や胃がん、胃潰瘍など胃に不調があると、胃の中でつくられる内因子(ないいんし)というビタミンB12の吸収に必要な物質が分泌されなくなり、ビタミンB12が不足して舌に炎症を生じやすくなります。

舌苔は舌のあれや痛みには関係しない

舌に付着する舌苔は、新陳代謝で剝がれた口の粘膜の細胞や唾液成分、口腔に常在する細菌などがたまった物。誰の舌にもあるもので、食事を摂れば自然と剝がれ落ちていきます。口臭や誤嚥性肺炎の原因にはなっても、舌のあれや痛みには関係しません。

無意識の“癖”が舌のあれや痛みを招いているかも

舌先で歯や頬の内側を触ってしまったり、歯で軽く舌をかんでしまったりする癖はありませんか? これらは舌への刺激となるため、続けていると口内炎を発症しやすくなります。また、歯ぎしりをする人や歯を強くかみしめる人は、舌や口の中をかみやすいので注意しましょう。

舌のあれ・痛みの症状

痛みや灼熱感など自覚症状は人によって異なる

舌に現れる症状には、主に次のようなものがあります。

・舌が物に触れたりすると、ヒリヒリ・ピリピリとした痛みや鋭い痛みを感じる。

・カーッとする灼熱感がある。

・しびれや腫れたような感じ、不快感がある。

・表面にザラつきを感じる。

症状を感じる部位やその強さは人によって異なり、舌痛症や神経のトラブルのように、見た目に変化がなくても痛みや不快感が生じる場合もあります。

舌の見た目に現れる症状もある

●舌の表面がひび割れる

口の中が極度に乾燥すると舌の表面がひび割れ、痛みを伴うこともあります。

●円形の白い潰瘍を中心に、周囲が赤く腫れる

アフタ性口内炎の症状で、円形の白い潰瘍を中心に、周囲が赤く腫れ痛みを伴います。ベーチェット病が原因の場合、病変が大きくなります。

●赤い腫れやただれ

赤い腫れやただれは外傷性口内炎で生じ、痛みを伴います。

●舌が赤く滑らかになる

鉄欠乏性貧血やカンジダ菌の増殖の場合、舌乳頭が萎縮し、赤みやツルッとした光沢を帯びた平滑舌(へいかつぜつ)と呼ばれる状態になります。

●水疱ができる

免疫機能が低下した時に、ヘルペスや水痘・帯状疱疹ウイルスの感染によって水泡ができます。多くの場合強い痛みを伴います。

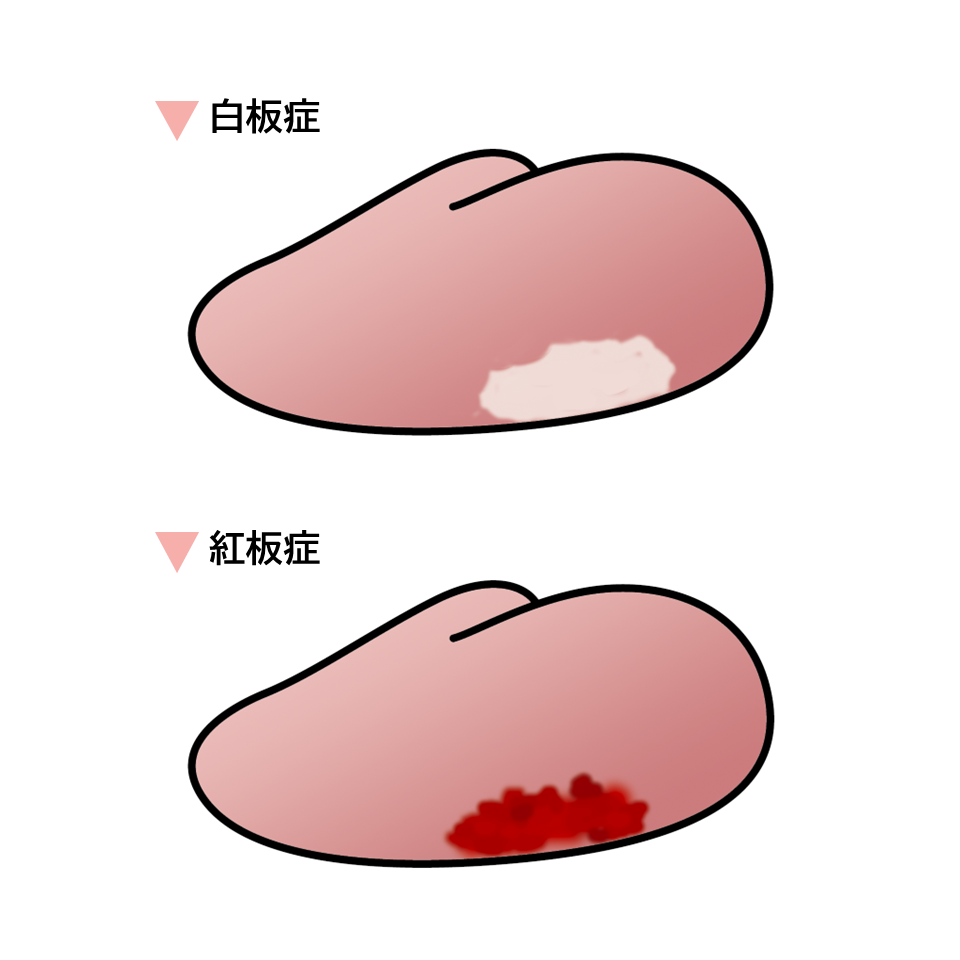

●白い病変や赤い病変ができる

カンジダ性口内炎の場合、白い苔状の膜ができます。また、痛みがほとんどなくこすっても剝がれない白い病変の白板症(はくばんしょう)や赤い病変の紅板症(こうばんしょう)は、がんになる可能性があります。早期では、舌に痛みはほとんどなく、触ると硬いしこりが主に舌の端にできます。舌の粘膜上皮に、ただれや口内炎のようなものが現れる場合もあります。進行すると病変が徐々に大きくなって表面に潰瘍ができ、しびれや痛み、出血などが起こります。

●粘膜に白いレース状の模様やびらん、潰瘍が現れる

口腔扁平苔癬によって生じます。痛みを伴うこともあり、香辛料の刺激を感じやすくなります。

舌のあれ・痛みの対処・治療法

舌のあれや痛みはよくあることと軽く考えられがちですが、中には専門的な治療が必要となる重篤な病気のサインである場合もあります。強い痛みを伴う場合や、腫れや変色など舌の見た目に異常がある場合、口内炎が2週間以上続く場合、何らかの全身症状が見られる場合は医療機関を受診しましょう。

診療科は耳鼻咽喉科や口腔外科、歯が当たっている場合は歯科になります。発熱など舌以外にも症状がある場合は、内科を受診するとよいでしょう。

受診の際は、どのような症状がいつ頃からあったのかできるだけ詳しく医師に伝えましょう。原因によってそれぞれ治療法が異なり、口腔内の洗浄、うがい薬や塗り薬、内服薬による治療、栄養の投与などを行います。根本的な治療ができるものもあれば、対症療法で自然治癒を待つ場合もあります。

口内炎には市販薬も有効。ただし注意すべきことも

通常の口内炎は自然に治癒するものですが、痛みや後遺症の軽減に、市販薬も有効です。ただし、ステロイドが入っている軟膏やパッチは、ウイルスやカンジダなどが原因の感染症には使えません。原因が分からない時は医療機関に相談してください。

これらの市販薬を5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

舌痛症の治療に取り入れられる精神安定薬や抗うつ薬

舌の見た目に変化がないのに、慢性的な痛みや違和感が長期間続く舌痛症。原因が判明せず、症状を改善できずに医療機関を次々と変える「ドクターショッピング」に陥る人も多く見受けられます。近年、舌痛症は痛みを伝える神経が異常を起こす「神経障害性疼痛(しんけいしょうがいせいとうつう)」の一種と考えられるようになり、痛みの伝わりを抑制する働きがある精神安定薬や抗うつ薬による治療が取り入れられ、その有効性が認められてきました。ただし、薬が保険適用になるかどうかは自治体によって異なり、住んでいる地域によっては自費診療になる場合もあります。

舌のあれ・痛みの予防法

●定期的に歯科検診を受ける

歯のトラブルや口腔環境の悪化は舌の不調の原因にもなるので、定期的に検診を受けてトラブルを未然に防ぐとよいでしょう。

●栄養バランスのよい食事を心がける

栄養不足も舌のあれや痛みの原因に。日頃から栄養バランスのよい食事を心がけると共に、口内炎の予防に有効なビタミンB群、舌の粘膜上皮を正常に保つビタミンA、コラーゲンを合成するビタミンC、不足すると舌乳頭の萎縮につながる鉄を摂るとよいでしょう。

●口を乾燥させない

ストレスによる自律神経の乱れや、軟らかい物ばかり食べる食生活などは、唾液の分泌を減少させます。唾液の分泌が減って口の中が乾燥すると、舌がこすれやすくなって炎症を起こしたり、舌の表面がザラついて細菌が付着・繁殖しやすくなったりします。

舌の粘膜も唾液も、免疫機能を高める働きをもつものであり、口の中を乾燥させないことは、体全体の不調を防ぐのにも有効です。水分摂取を意識し、ガムやグミをかんで唾液の分泌を促すとよいでしょう。

●舌を観察する

舌は自分の目でチェックできる器官であるのに加え、舌の表面を覆う粘膜上皮は新陳代謝が早く、7~14日で入れ替わるため、不調も見つけやすいといえます。日頃から舌を観察しておくと、トラブルにも早期に気づけるでしょう。

口内炎の予防については、「コラム 口内炎の予防・改善で生活の質を向上」もご覧ください。

痛みを我慢する必要はありません

痛みはなぜ起きるのでしょうか? それは、体の危険を知らせるものであり、体を休ませようというサインだと考えられます。自身のこれまでの経験からうまく対処できるのであればよいのですが、無理をして我慢することはありません。痛みがつらかったら、ぜひ医師や薬の力を借りましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト