30~40代女性が摂りたい栄養素とは

女性にとって30~40代は、公私共に忙しく、心身の負担が増すのに加え、体調や見た目の変化が徐々に気になり始める年代です。健康の基本である食生活も、忙しさでおろそかになったり、無理なダイエットをしたりすることで、栄養バランスが乱れがちに。30~40代女性だからこそ摂りたい栄養素を知り、正しい知識を身につけてぜひ体調管理に役立ててください。

病院に約10年勤務したのちフリーランスとなる。現在大学病院の非常勤で栄養指導に従事しながら、食品メーカーでの健康相談や専門学校の講師、企業のセミナー講師、記事の執筆・監修など幅広く活動中。スポーツ栄養ではプロ野球選手、大学や高校野球部のサポートやスポーツ小学生の保護者への食事アドバイスを行う。

忙しさや体の変化で不調が表れやすくなる30~40代

30~40代の女性は、仕事での責任が増したり、結婚・出産など人生の転換期を迎えたりすることから、公私共に忙しさや負担を感じる人が多いのではないでしょうか。また、卵巣機能が低下して女性ホルモンのバランスが変化するプレ更年期を迎えるのも、副交感神経の働きが落ちてくるのも、この年代に当たります。

●体も心も「何となく調子が悪い……」

もともと女性は、月経による鉄分の不足、やせたいという願望からの栄養不足、筋肉量が少なく疲れやすいことなどから、男性に比べて「何となく不調」=不定愁訴(ふていしゅうそ)を感じる人が多い傾向にあります。そこにこの年代特有の環境や体の機能の変化が加わって、疲労や頭痛、むくみ、肩こり、冷え、月経のトラブルといった体の不調や、イライラや落ち込み、やる気が出ない、不眠といった心の不調が生じることに。さらに、肌のハリやツヤ、髪のコシやボリュームが変わった、やせにくくなったなど、見た目の変化も気になるようになります。

●栄養バランスの悪さに注意

小池先生は、30~40代の女性の不調の背景に、栄養バランスの悪さもあるのではないかと話します。それを裏付けるデータが、国の調査でも示されています。

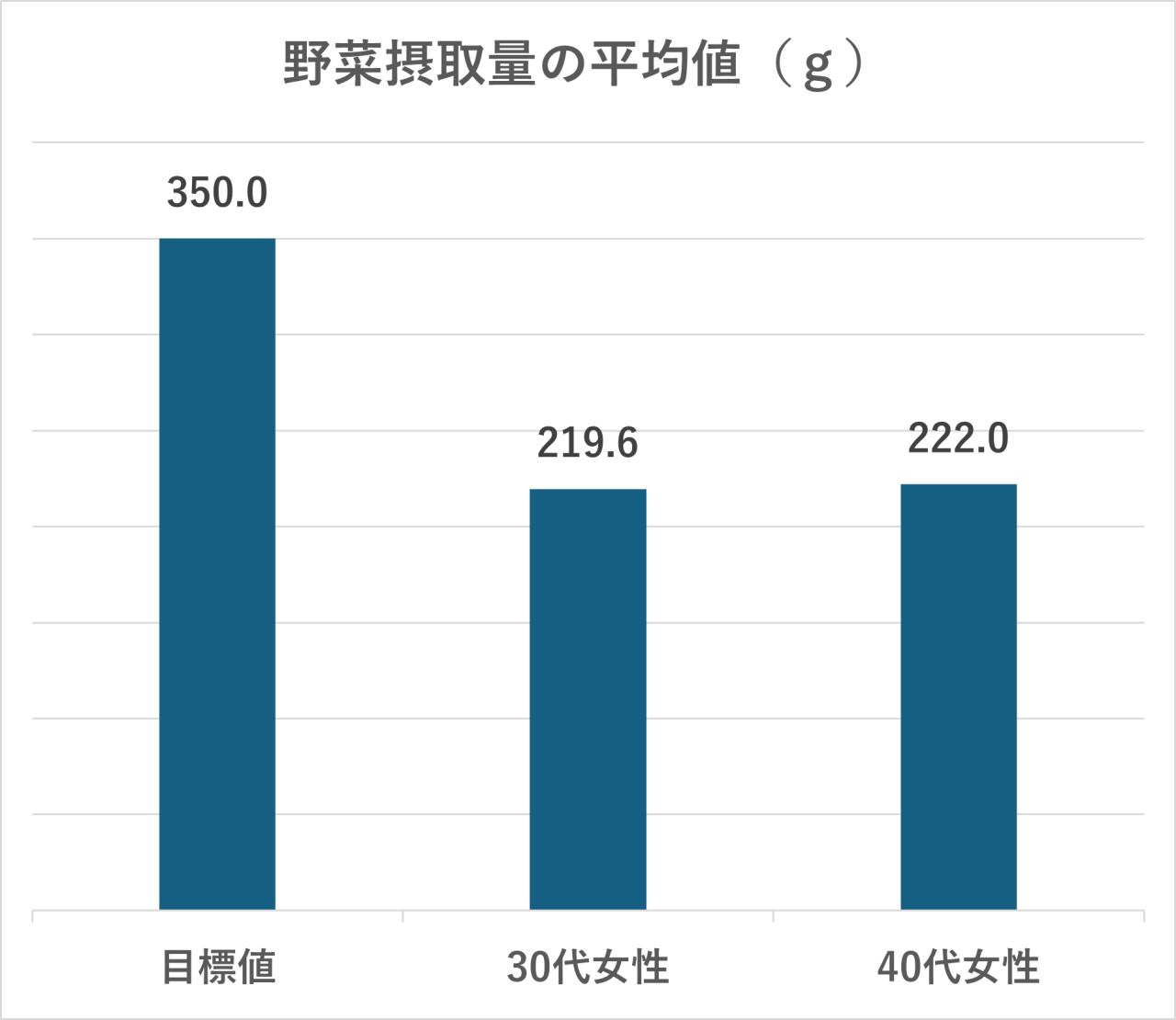

・野菜が足りていない

「令和5年国民健康・栄養調査」(※1)によると、1日の野菜の摂取量の平均値は、30代・40代の女性は共に220g前後。「健康日本 21(第三次)」(※2)で示された目標値(350g)と比べると100g以上も足りていません。ちなみに、野菜の摂取量が350g以上の人の割合は、30代で18.4%、40代で18.5%にとどまっています。

厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」から作成

・主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が摂れていない

「令和5年国民健康・栄養調査」(※1)では主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上摂っているかも調べていますが、毎日摂っている人の割合は、30代が27.8%、40代が39.4%で、特に30代は女性の全年代で最も少ない結果となっています。

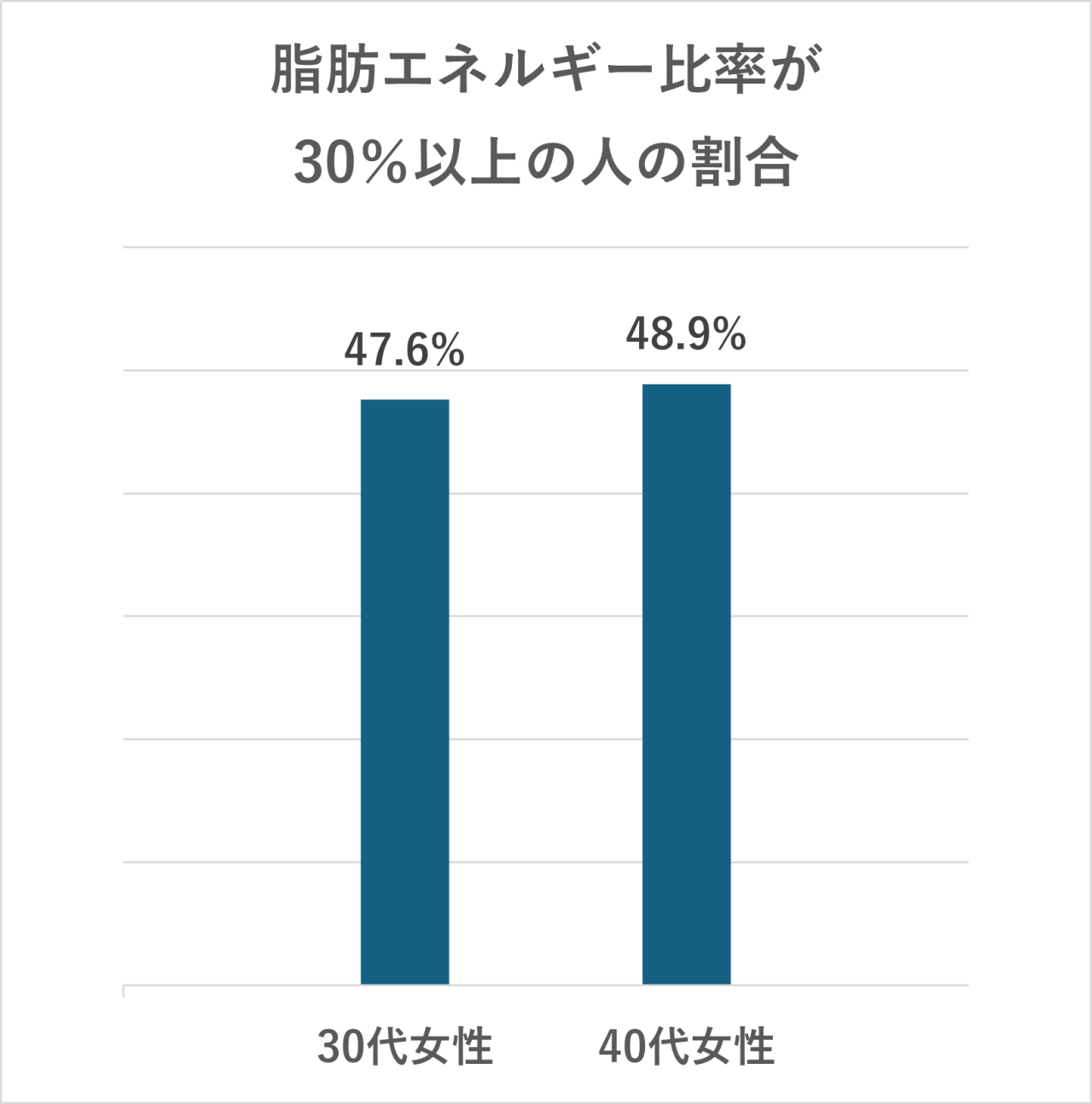

・脂質の摂取が多い

食事から摂取するエネルギーの中で脂質から摂取するエネルギーが占める割合(脂肪エネルギー比率)は、1歳以上の女性で20%以上30%未満が目標とされていますが、「令和5年国民健康・栄養調査」(※1)を見ると、30代・40代女性では半数近くが目標を上回る脂質を摂っていることが分かります。

厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」から作成

このような栄養バランスの乱れの原因として、食事の準備に時間をかけられない日々の忙しさや、それに伴う外食、お惣菜や弁当を利用する中食(なかしょく)の増加があると考えられます。また、脂質の摂り過ぎについて小池先生は、近年注目されている糖質制限ダイエットを例に挙げ、「食事で何かを減らせば、足りない分を何かで補うことになります。糖質を減らした分を、知らず知らずのうちに脂質で補っていたということもあり得るのです」と指摘します。糖質を減らして、体脂肪のもととなる脂肪を摂り過ぎているとしたら、本末転倒です。

※1 出典:厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」

※2 出典:厚生労働省「健康日本 21(第三次)」

お悩み別、30~40代の女性が摂取すべき栄養素

30~40代女性が感じやすい不調に合わせて、その予防や改善に役立つ栄養素をご紹介します。

●疲れやすさを感じたら

①ビタミンC

ストレスを受けた時にその対処のために分泌される「抗ストレスホルモン」の生成に必要なビタミン。不足すると心身共に疲労がたまりやすくなります。

(多く含む食品)緑黄色野菜、果物など

②タンパク質

摂取不足になると筋肉内のタンパク質が分解されてしまうため、筋肉量が落ち、代謝や体力が低下します。また、タンパク質の摂取を意識すると、タンパク質に含まれるタウリンやアスパラギン酸も摂りやすくなります。どちらもアミノ酸の一種で、疲労回復に役立ちます。

(多く含む食品)肉、魚、乳製品など

③ビタミンB1

糖質が分解されて体に必要なエネルギーをつくるのを助けるビタミンです。そのため、ビタミンB1だけでなく糖質もしっかりと摂取するようにしましょう。また、ビタミンB1は疲労物質の蓄積予防にも役立ちます。

(多く含む食品)肉類、魚介類、未精製の穀類(玄米)など

●肌や髪の調子が気になったら

①ビタミンC

高い抗酸化作用があり、コラーゲンの生成を助け、肌のハリやツヤを守ります。また、シミやソバカスのもととなるメラニン色素の合成を抑える働きもあります。

(多く含む食品)緑黄色野菜、果物など

②ビタミンE

ビタミンCと同じく抗酸化作用があります。血行を促進して肌細胞に酸素や栄養を届け、新陳代謝を助けてターンオーバーも促します。

(多く含む食品)植物油、ナッツ類、緑黄色野菜など

③β-カロテン

体内でビタミンAに変わります。抗酸化作用があり、肌や粘膜の新陳代謝を活性化します。

(多く含む食品)緑黄色野菜、果物、海藻類など

④イソフラボン

エストロゲンと似た働きをもち、肌の保湿や美白に役立ちます。

(多く含む食品)大豆、大豆製品

●冷えに悩まされていたら

①ビタミンE

血管を拡張し、血行を促す働きがあります。

(多く含む食品) 植物油、ナッツ類、緑黄色野菜など

②カプサイシン

血行や発汗を促す辛味成分で、代謝を活発にします。

(多く含む食品)唐辛子

③ジンゲロール

血行や発汗を促す辛味成分で、代謝を活発にします。

(多く含む食品)生姜

●イライラしたり落ち込んだりすることが増えたら

①ビタミンC

ストレスを感じると副腎から分泌される、抗ストレスホルモンの生成に必要なビタミンです。

(多く含む食品)緑黄色野菜、果物など

②カルシウム

イライラを抑える働きがあります。日本人は不足傾向にあります。

(多く含む食品)乳製品、魚介類、葉物野菜など

③GABA

緊張やストレスを緩和し、リラックスさせます。

(多く含む食品)発芽玄米、野菜、発酵食品など

④鉄分

幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの生成に必要です。生理のある女性は不足しがちな栄養素です。

(多く含む食品)レバー、赤身肉、赤身の魚など

●貧血を起こしやすいなら

①鉄分

血液中で酸素を運ぶ赤血球の材料になります。貧血の約7割が鉄欠乏性貧血といわれます。

(多く含む食品)レバー、赤身肉、赤身の魚など

②ビタミンC

吸収率が低い鉄分の吸収を助け、それによって赤血球中のヘモグロビンを増やします。

(多く含む食品)緑黄色野菜、果物など

③葉酸

ビタミンB群の一種で、赤血球がつくられるのをサポートします。

(多く含む食品)野菜、レバー、果物など

ビタミンやミネラルについては大正健康ナビの「健康な毎日を支えるビタミン・ミネラルガイド」もぜひ参考にしてください。

栄養バランスを整えるコツ4選

●栄養素同士の相乗効果に期待!

栄養素を組み合わせて摂ると、それぞれがもつ働きがより高まる場合があります。30~40代女性の不調に役立つ組み合わせをご紹介します。

・ビタミンC+ビタミンE

抗酸化作用のあるビタミン同士の組み合わせで、老化などを防ぐ働きが高まります。

・ビタミンC+鉄分

ビタミンCが、女性が不足しやすい鉄分の吸収を助け、貧血予防につながります。

・糖質+ビタミンB1+アリシン

ビタミンB1が糖質の代謝を高めます。アリシンも一緒に摂取すると、ビタミンB1の吸収を助け、スタミナがアップします。

・タンパク質+ビタミンB2

ビタミンB2はタンパク質の代謝に必要なもの。相乗効果で肌荒れや白髪などの予防に役立ちます。

・カルシウム+ビタミンD

ビタミンDがカルシウムの吸収を助け、丈夫な骨がつくられるのをサポートします。

●サプリメントやドリンク剤を活用する

食事だけではどうしても栄養が偏ってしまったり、十分な量の栄養素が摂取できなかったりすることもあるでしょう。そのような時は、サプリメントやドリンク剤で補うのも一案です。小池先生が特に有効活用してもらいたいと話すのが、不飽和脂肪酸のEPA(IPA)やDHAのサプリメントです。これらの不飽和脂肪酸は、血液中の余分なコレステロールや中性脂肪を減らしたり、脳の働きを高めたりする働きがあるとされ、30~40代以降の健康維持に大切な栄養素です。青魚に多く含まれていますが、調理に手間がかかることや外食が増えていることなどから、青魚を食べる機会は減少しており、EPA(IPA)やDHAも摂取しにくくなっています。

サプリメントやドリンク剤だけでなく、食欲のない時などはゼリー飲料で栄養補給をしても問題ありません。ゼリー飲料には様々な種類がありますが、糖質や脂質、タンパク質が含まれた栄養素に偏りがないものを選びましょう。ただし、病気の治療中で食事に注意が必要な人は、医師などに相談してから利用するようにしてください。

●注目を集めるローヤルゼリー

ミツバチの中で、働きバチの2、3倍まで大きくなり、30~40倍も長寿で、群の中で唯一卵を産むことができる女王バチ。その命の源であるローヤルゼリーには、ビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、葉酸などのビタミン類、タウリンやアスパラギン酸などのアミノ酸、トリプトファンなどの必須アミノ酸、鉄分やマグネシウムなどのミネラル類など、30~40代女性が必要とする栄養素を含む40種類以上の栄養素がバランスよく含まれています。ローヤルゼリーが配合されているサプリメントやドリンク剤もあるので、栄養バランスを整えるために取り入れてもよいでしょう。

●忙しい時は一品料理でもOK

品数がそろった彩りのよい食事を心がけると、様々な栄養素を摂りやすくなります。しかし、忙しいと食事の度に何品も用意するのを負担に感じてしまうもの。そのような時は、主食・主菜・副菜にこだわらず、一品料理にしてみましょう。丼ものなど炭水化物が中心の一品料理は栄養が偏りがちなイメージがありますが、例えばパスタだったら魚介と野菜を使ったトマト味のペスカトーレにする、焼きそばだったら五目焼きそばにするなど、材料の種類を増やせば様々な栄養素をまとめて摂ることができます。カット野菜や冷凍のシーフードミックスなどを常備しておくと、いろいろな食品が一度に使える上に調理の手間も省けるのでおすすめです。

食生活で注意すべきこととは?

必要な栄養素だけを意識しても、栄養のバランスは乱れてしまいます。控えるべき食べ物や、食生活の注意点も知ることで、食事を体のメンテナンスに有効に活かしましょう。

●揚げ物やスナック菓子はカロリーではなく脂質量をチェック

今後は徐々に代謝が落ちていくため、だんだんやせにくくなっていきます。脂質は体に必要な三大栄養素の1つですが、摂り過ぎには注意が必要です。30~40代で、普通の身体活動レベルの人(通勤や立った作業などを行っている人)が必要とする脂質は、1日に必要なエネルギー量の20%以上30%未満が目標なので、46g以上68g未満が目安になります。揚げ物やスナック菓子を購入しても、カロリーしかチェックしていないという人も多いのでは? チェックすべきはカロリーではなく脂質の量であると覚えておきましょう。

●糖質の多いスイーツやジュースは摂る時間帯に気をつける

血糖値が急上昇・急降下すると、脂肪がつきやすくなるだけでなく、気持ちが不安定になりやすくなります。甘い物を食べたり飲んだりするのなら、食事のすぐ後や寝る前は避け、体脂肪のため込みや血糖値の上昇が起こりにくい15時頃、いわゆるおやつの時間に摂るとよいでしょう。

●塩分薄めの味に慣れておく

市販のお惣菜やお弁当、外食のメニューなどには塩分が多い物もあり、それらの利用が増えると必然的に塩分摂取量も増えることになります。和食は塩分が多いことから、日本人は塩分摂取量がもともと多く、高血圧の原因にもなっています。味覚で大切なのは味への「慣れ」。減塩への第一歩として、薄味に慣れることに取り組みましょう。

●カフェインの摂り過ぎに注意

カフェインは交感神経を刺激するので、摂取し過ぎると不安や不眠、イライラ、めまいなどの原因になります。摂り過ぎが気になるなら、コーヒーをデカフェに、お茶を麦茶やハーブティーに置き換えたりしてみましょう。

●朝食を食べて体を目覚めさせる

朝食を摂ると、体温が上がって体が目覚め、1日の生活リズムが整いやすくなります。また、活動エネルギーや睡眠中に失った水分の補給もできます。忙しくて用意する時間がないという人は、休日に作り置きをしておいたり、缶詰やレトルト食品などを活用したりしましょう。

●遅い時間の夕食は疲れや肥満の原因に

夕食をたっぷり食べてしまうと、胃腸の負担から睡眠の質が低下して疲れがとれなくなったり、肥満の原因になったりします。帰宅が遅くなる場合は、途中で軽い食事を摂るなどして、あまり遅い時間に食べ過ぎないように心がけましょう。

●体を冷やすと十分な栄養が摂取できない

冷たい食べ物や飲み物、夏が旬の物や南国原産の物など体を冷やす働きのある食べ物を摂り過ぎると、体が内側から冷えて胃腸の働きが低下し、十分な栄養を吸収できなくなってしまいます。また、血行が低下して疲労の蓄積や肩こりなどの原因にもなります。特に寒い季節や冷房冷えが気になる時は、常温か温かいものを摂るようにしましょう。

●よくかんで食べることは消化促進と食べ過ぎ予防になる

よくかんで食べることは消化を助け、栄養の吸収をアップさせます。また、満腹感も得やすくなり、食べ過ぎを防げます。

●体に必要なエネルギーを摂取する

食事から摂取するエネルギーの量は、多過ぎれば肥満に、少な過ぎれば体力や栄養の不足につながります。適正なエネルギー量を摂るようにしましょう。

30~40代女性が必要とする1日のエネルギー量

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」から作成)

身体活動レベル |

必要なエネルギー量 |

低い(生活の大部分が座った状態で、静的な活動が中心の場合) |

1750kcal |

普通(座った状態が中心の仕事だが、職場内での移動や立って行う作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む場合) |

2050kcal |

高い(移動や立って行うことが多い仕事の従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている場合) |

2350kcal |

30~40代で未来に備えた体づくりを始めよう

30~40代は、更年期と、その先にある人生後半に向けての体づくりを始めるのによいタイミングです。食べることは体づくりの基本となるもの。ご紹介した摂るべき栄養素や食事のコツなどを忙しい毎日の中で全て実現するのは難しくても、まずは摂取不足が指摘されている野菜や魚を今以上に摂るようにするなど、無理をせず、できることから見直しを始めてみましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト