更年期とは? 更年期障害との違いは?

更年期という言葉は知っていても、具体的な期間や症状などを知らないという人も多くいます。更年期や更年期障害について知り、その時に備えましょう。

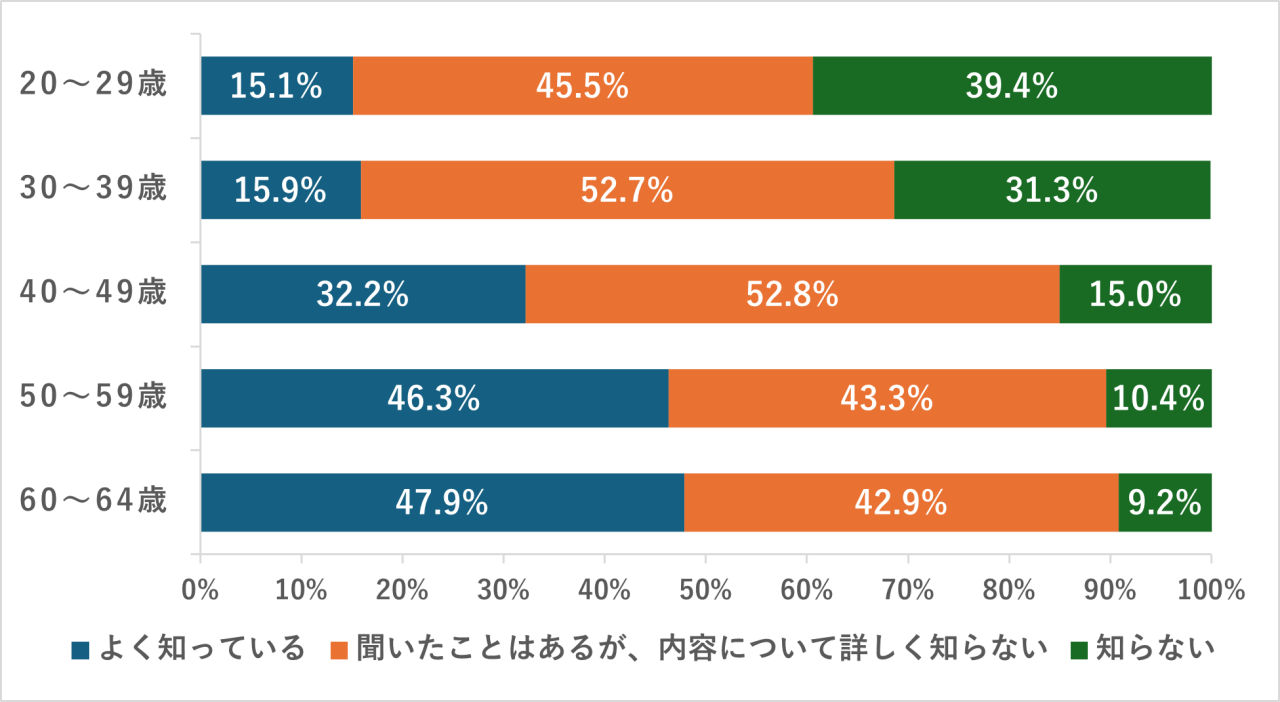

厚生労働省の調査によると、更年期を迎える40代以降であっても、更年期がいつ頃のことであるかを「よく知っている」という人は半数に届きません。

女性の更年期とは、いつ頃のことか

(女性・単数回答)

出典:「更年期症状・障害に関する意識調査」(厚生労働省)より作成

更年期は誰にでも必ず訪れる「期間」です。それがいつやってくるのか、その時どのような体調の変化が現れるのかは人それぞれですが、正しい知識を得て心と体の準備をしておけば、決して恐れる必要はありません。

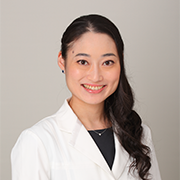

聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。

更年期とは閉経の前後5年ずつの期間のこと

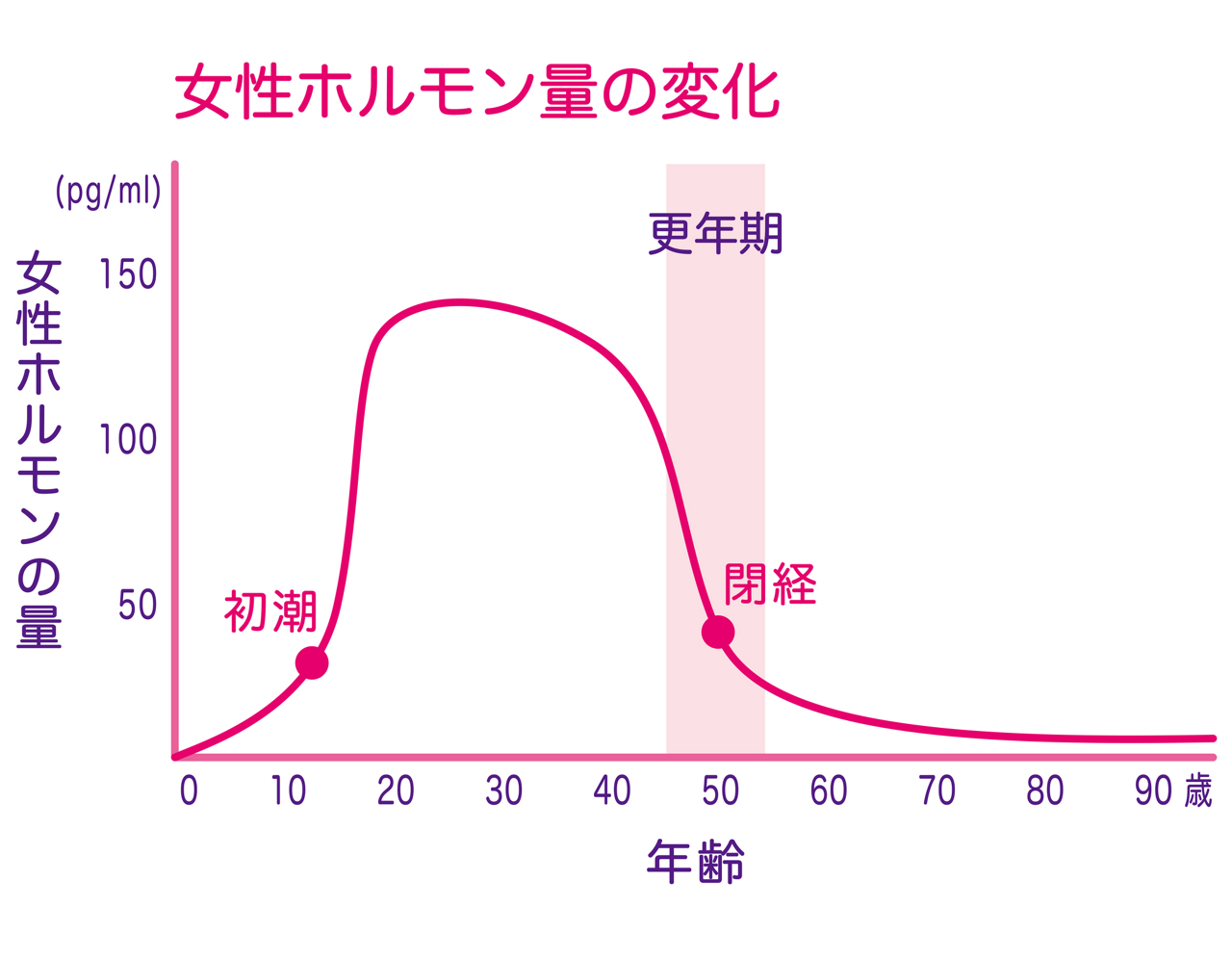

更年期は、一般的に閉経の前後5年ずつ、計10年間を指します。個人差はありますが、日本人の閉経の平均は50.5歳とされることから、45歳から55歳あたりが更年期に該当します。

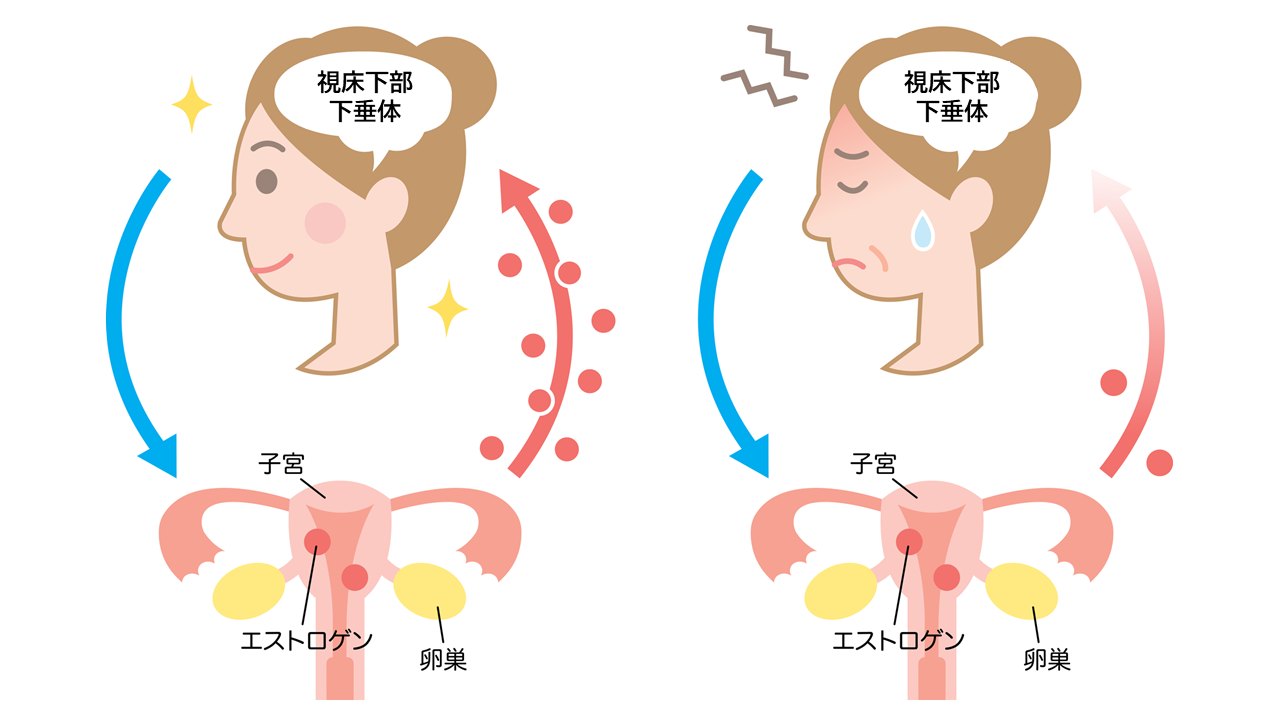

女性ホルモンは、脳にある視床下部や下垂体という組織から卵巣が指令を受け、分泌されます。年齢と共に卵巣内の卵の数が減少する現象に伴い、女性ホルモンの分泌量も減少。閉経前の45歳頃からは急激に低下して、閉経後にはほとんど分泌されなくなります。このような卵巣機能やホルモンバランスの変化があるため、脳が女性ホルモンを維持するために卵巣に対して分泌を促す指令を出し続けると、指令に応えられない卵巣と脳の間に齟齬が生じ心身に不調が現れます。

更年期症状と更年期障害は違うもの?

様々な不調が現れる更年期

更年期症状とは、更年期に現れる様々な心身の不調のことを指し、女性の7~8割は経験するといわれます。その主な原因として、次のようなものがあり、これらが複合的に働いて症状を起こすと考えられています。

・女性の心と体の健康にかかわる女性ホルモン「エストロゲン」の減少

・ホルモン分泌の変化が脳の視床下部に影響することによる自律神経の乱れ

・ライフスタイルや環境の変化などからのストレス

更年期症状にはどのようなものがあるの?

更年期症状には主に次のようなものがあり、特に訴える人が多いのは肩こりや頭痛、倦怠感です。いろいろな症状が一度に現れたり、移り変わったりすることが多く、また、症状の現れ方もつらさも人それぞれ。周囲の人にそのつらさをなかなか理解してもらえない場合もあります。

●血管運動神経症状

・顔のほてりやのぼせ(ホットフラッシュ)

・動悸(どうき)や息切れ

・異常な発汗や寝汗

・冷えやむくみ など

●身体症状

・頭痛や腰痛、関節痛

・疲れやすさやだるさ

・肩こり

・手や指のこわばりやしびれ

・便秘や下痢

・食欲不振や吐き気

・皮膚や目の乾燥 など

●精神症状

・イライラや怒りっぽさ

・落ち込みや不安

・不眠

・集中力や意欲の低下 など

●泌尿器・生殖器症状

・外陰部や腟のかゆみや萎縮

・腟炎や尿道炎

・頻尿や尿もれ

・性交痛 など

日常生活に支障を来すほどの状態が「更年期障害」

更年期症状には様々なものがあり、中には日常生活に支障を来すほどひどくなるケースも。それが更年期障害です。特にこの年代は、子離れや介護といった生活の変化に加え、自身やパートナーの仕事上の負担が増したりするなど、ストレスがかかりやすい傾向が。実は更年期障害は、心理社会的因子(ストレス)によって体に現れたり、悪化したりする「心身症」を代表するものでもあります。「体調が悪くて布団から出られない」「仕事や家事ができない」などといった場合は、我慢せず、早めに婦人科を受診するようにしましょう。

適切な対処でこの時期を乗り切るために、まずはあなたの更年期度をチェックしてみましょう。

「ドクターズチェック 更年期チェック」

更年期障害は婦人科の受診を!

更年期症状の多くは自覚症状であり、周囲には分かりにくいものです。また、更年期障害と思われても、実はバセドウ病や橋本病などの別の疾患の場合もあるので、自己判断は控えましょう。

更年期障害は症状が多岐にわたるため、例えば全身の倦怠感や動悸などの場合は内科、精神的な不調の場合は心療内科など、更年期と結びつけず症状に合わせた診療科を受診する人も多く見られます。もちろん、婦人科以外を受診した場合でもそれ以外の症状もチェックし、連携して治療に当たるので問題はありません。ただ、更年期に該当する年代で様々な症状に悩まされているのなら、更年期障害の可能性を考え、早めに婦人科で相談するとよいでしょう。

婦人科で行われる更年期障害の主な治療

更年期障害には、様々な原因が絡み合って影響するため、病院ではまず問診を行い、状態に合わせて次のような治療へと進みます。

●ホルモン補充療法(HRT)

不足した女性ホルモンを補い、その減少を穏やかにする療法です。のみ薬、貼り薬、塗り薬など、体質や症状に合わせて婦人科医と相談しながら処方してもらいましょう。ただし、下記のような人は治療を受けられない場合もありますので、医師に相談してください。

・乳がん、子宮体がんの人やかかったことのある人

・血栓症や塞栓(そくせん)症にかかったことのある人

・肝機能障害のある人

・肥満の人や喫煙者 など

ホルモン補充療法は症状があればいつ開始しても問題はありませんが、閉経後5年以上経過してからの開始はおすすめしません。また、あくまでも更年期症状を緩和する目的の治療ですので、漫然と続ける必要はありません。症状が落ち着いてきたら卒業を目指し、体調を見ながら医師と相談の上、継続するようにしましょう。

●漢方療法

生薬の力で心と体のバランスの乱れを回復させます。体質に合わせた薬剤の選択が非常に重要なので、医師や薬剤師に相談の上で使用しましょう。

●心理療法

ストレスによって更年期障害が生じている場合は、抗うつ薬、抗不安薬などの投薬治療に加え、臨床心理士によるカウンセリングでの心理的・精神的ケアによっても症状の改善が期待できます。

更年期世代が気をつけるべき病気

エストロゲンには、生活習慣病の予防的に働いている側面もあります。そのため、更年期にエストロゲンの分泌量が減少すると、内臓脂肪が増え、血圧やコレステロール、中性脂肪の値が上昇し、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、動脈硬化といった生活習慣病のリスクが高まることに。中でも動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気を引き起こすため注意が必要です。また、エストロゲンには骨を守る働きもあるため、骨粗しょう症のリスクも高まります。

「気づきの更年期」をどう過ごすか

近年、更年期を迎える前の30代後半から40代前半が「プレ更年期」と呼ばれ、不調が始まりやすい時期として注目されるようになりましたが、小野先生は、むしろ更年期に入ってから閉経までの期間こそが、その後の人生をよりよく過ごすために重要な「気づきの更年期」であると話します。

「気づきの更年期」では、エストロゲンの分泌量が急激に低下し、月経周期や経血量に変化が見られて、婦人科系の病気の罹患も増えてきます。また、イライラや落ち込みといった心の不調を感じやすくなります。気になることがあるなら早めに婦人科を受診するように心がけましょう。

中には、これまで元気に過ごしてきて婦人科と無縁だったという人もいるかもしれません。そのような人は「気づきの更年期」の早いタイミングで、更年期の相談に力を入れている婦人科のかかりつけ医を見つけておくことをおすすめします。そして、閉経後からさらにその後の人生をより豊かなものにする備えとして、食事・睡眠・運動などの生活習慣を見直し、定期的に婦人科検診を受けるとよいでしょう。

更年期を迎えるに当たり、こちらもぜひご覧ください

「特集 ウェルエイジングの薬箱 前向きに更年期を迎えたい」

製品情報サイト

製品情報サイト