むくみ

「むくみ」は大きく2つに分けられます。1つは加齢や運動不足、女性ホルモンなどの影響によって起こる生理的なむくみ。こちらは一時的なむくみなので心配はないのですが、QOL(生活の質)の低下は避けられず、見た目も気になってしまうところです。もう1つは、病気の症状として起こる危険なむくみです。心臓や腎臓、肝臓などの臓器の重篤な疾患の可能性もあるため、注意が必要です。

1988年藤田保健衛生大学医学部卒業。慶應義塾大学医学部外科学教室助手、同大学医学部漢方医学センター助教、WHO intern、慶應義塾大学薬学部非常勤講師、北里大学薬学部非常勤講師、首都大学東京非常勤講師などを経験。2013年芝大門 いまづクリニック開設。藤田医科大学医学部名誉教授。著書に『風邪予防、虚弱体質改善から始める 最強の免疫力』(ワニブックス)など。

むくみについて知る

むくみの原因

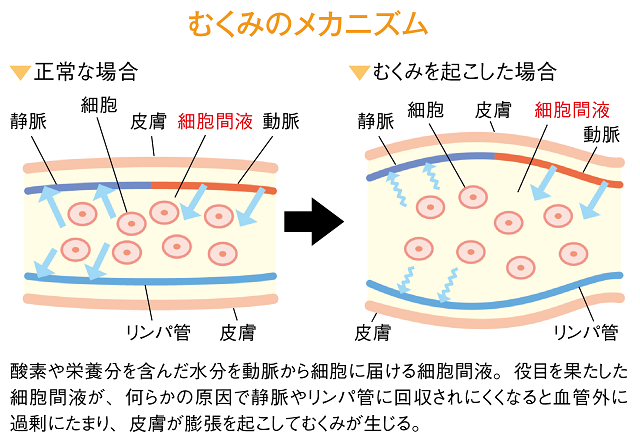

「細胞間液」が過剰にたまることでむくみは起こる

むくみは、細胞と細胞の間にある「細胞間液」という水分が過剰になることで起こります。細胞間液は、心臓から送り出された血液が通る動脈から酸素や栄養分を含む水分を細胞に届けると共に、老廃物を含んだ水分を心臓に戻す静脈、あるいはリンパ管へ回収する役割を担っています。

ところが、何らかの原因で静脈やリンパ管の流れが悪くなり、水分の回収がうまくいかなくなると、細胞間液が過剰にたまり、皮膚が膨張を起こしてしまいます。この状態をむくみといいます。

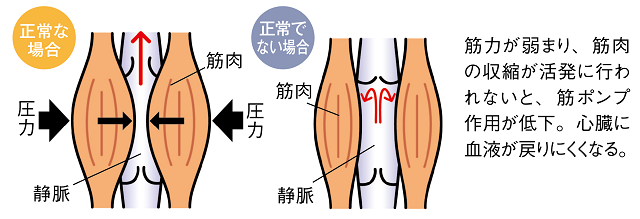

脚のむくみは筋力の低下が原因

動脈は心臓を起点に全身に向かって流れていますが、静脈は重力に逆らって下から上へ流れていかなければなりません。立った状態だと脚は心臓よりも下になるため、血液は心臓に戻りにくくなっています。これを押し上げているのが、ふくらはぎの筋肉。血流が滞りがちな脚の静脈を圧迫して、ポンプのように血液を押し流す働きをしています。

加齢や運動不足などの影響で、脚の筋力が弱くなってしまうと、筋肉の収縮力も低下。そのため、血管を圧迫しながら血液を上方に押し上げる「筋ポンプ作用」の働きが悪くなり、血液が心臓に戻りにくくなってしまいます。血液が心臓に戻りにくくなると静脈に血液がたまりやすくなり、増えた血液でいっぱいになった静脈内は圧力が上昇。静脈に回収されるはずの水分が押し返されて血管外にたまったままなので、むくみを引き起こしてしまいます。

脚のむくみが起こる病気「下肢静脈瘤」

脚のむくみが起こる病気として、脚の表面の血管が膨れてこぶのようになる「下肢静脈瘤」と、脚が腫れて痛みや熱感を伴う「深部静脈血栓症」があります。これらは加齢などによる静脈の血管力の低下により起こります。重篤な病気ではありませんが、脚のむくみやうっ血を招きQOLを低下させます。また、深部静脈血栓症は、放置していると「エコノミークラス症候群(肺血栓塞栓症)」を招く危険性も。いずれも、症状を予防・改善するには、ふくらはぎの筋肉を動かす運動をするのがおすすめです。

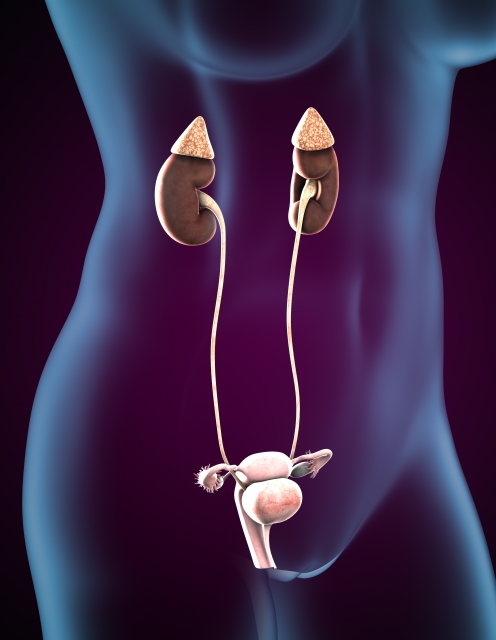

むくみは心臓や腎臓の病気が原因の場合も

「心不全」などの心臓のポンプ機能が低下する病気があると、血液が心臓に戻りにくくなり、むくみが現れる場合も。その他、体内の水分調整を行っている腎機能の低下もむくみに関係します。余分な水分や塩分を排泄できなくなる「腎不全」、尿に大量のタンパク質が漏れて血中のタンパク質濃度が低下する「ネフローゼ症候群」では、血管から多量の水分があふれ、むくみが起こります。

女性がむくみやすいのは、ホルモンの影響もある

女性は男性に比べてむくみやすい傾向にあります。男性に比べて筋肉量が少ないことや、血液を押し出す力が弱い低血圧が多いことも一因ですが、女性ホルモンの影響も大いに受けています。女性ホルモンのプロゲステロンは、体内に水分をため込もうとする作用があるため、プロゲステロンの分泌が多くなる月経前は特にむくみやすくなります。また、女性ホルモンのエストロゲンが減少する更年期も、血流が悪くなりやすく、むくみやすい時期といえます。

むくみの症状

むくみは、夕方は下半身、起床時は顔に現れやすい

一時的に起こる生理的なむくみは全身のどの部分でも起こり得ますが、中でも起こりやすいのは、下半身、皮下脂肪が少ないまぶたや頬、手の指などです。

体内の水分は重力の影響で体の下へ移動するため、1日の活動を終える夕方に下半身はむくみやすくなります。逆に就寝中は下半身にあった水分が上半身に移動するため、起床時は顔がむくみやすくなります。

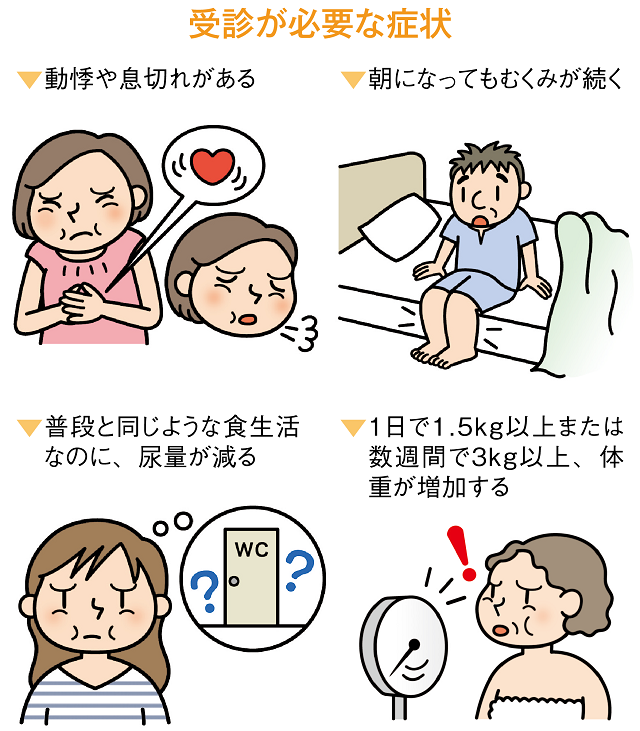

病気が原因のむくみには症状に特徴が

生理的なむくみの場合は、一晩寝て起きたら解消しているもの。一晩寝ても解消できなかったり、痛みや全身のむくみを伴ったりしている場合は、病気が原因で起きている可能性があります。生理的なむくみとは異なる症状が見られるかしっかりチェックし、早期発見・早期治療につなげましょう。

病気によるむくみ①:「心不全」などの心性浮腫心不全などが原因の心性浮腫は顔からおなか周り、足にかけてむくむ。胸水がたまりやすく、動悸、息切れが起こる。病気によるむくみ②:「腎不全」などの腎性浮腫腎不全などが原因の腎性浮腫は全身にむくみが現れるが、特に「ネフローゼ症候群」はむくみが強く、排泄できなかった水分により急激に体重も増加する。まぶたが腫れぼったくなるのが特徴。病気によるむくみ③:「肝硬変」などの肝性浮腫肝硬変などが原因の肝性浮腫は腹水がたまり、おなかが膨らむ他、下半身のむくみが強く現れる。全身の倦怠感、黄疸などの症状も。

むくみの対策

その日のむくみは、その日のうちに解消しよう!

むくんでいる時間が長ければ長いほど、むくみはとれにくくなってしまうため、早めに解消することが大切です。デスクワークなど長時間同じ姿勢で働いている人は、こまめに脚を動かして筋ポンプ作用を働かせるようにしましょう。立ち仕事の人は、休憩時間に脚を上げるようにすると、下に溜まった血液が心臓に戻りやすくなります。

むくみを翌日に持ち越さないためには、夜のケアが重要です。次のことを行うとよいでしょう。

- むくみ対策①:入浴

体が温まることと水圧によって全身の血流がよくなる。38〜40℃のぬるめの湯に設定を。

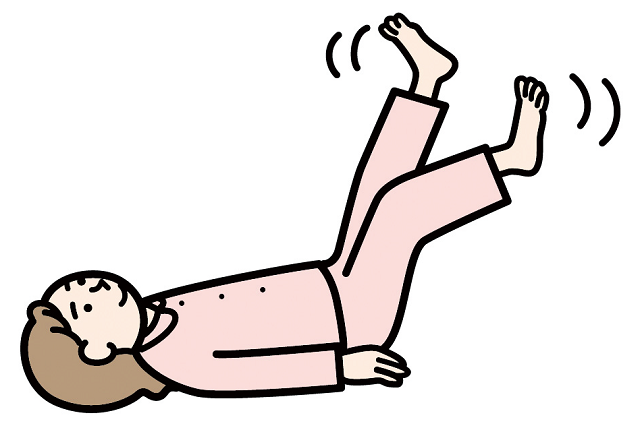

- むくみ対策②:両脚ぶらぶら

ベッドなどで仰向けになった状態で、両手・両脚を上げてぶらぶらさせる。

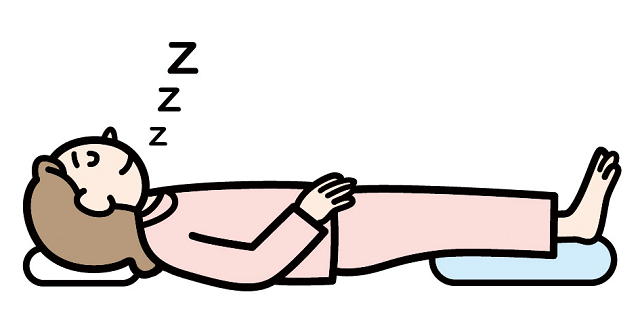

- むくみ対策③:足を高くして眠る

シーツの下に枕や座布団などを入れ、足元が自然と心臓よりも高くなるようにして眠る。

むくみの予防法

むくみを予防するには筋肉を使う運動&塩分コントロールを習慣に

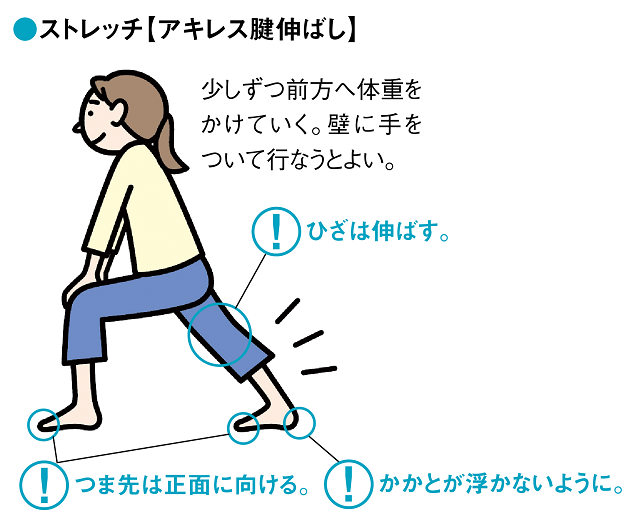

筋ポンプ作用が働くように、ふくらはぎを強化することでむくみを解消しましょう。筋トレで筋肉をつけると共に、柔軟な筋肉にするためストレッチで緩めることも大切です。

食事で塩分を摂り過ぎてしまうと、体は塩分濃度を薄めようと水分を過剰にため込むため、むくみやすくなってしまいます。塩分コントロールを心がけ、女性は1日7g未満(男性は8g未満)を目安に減塩を。利尿作用があり、塩分の排泄に働くカリウムを意識的に摂るのも有効です。カリウムが多い物はアボカド、バナナ、トマト、海藻類や豆類など。いずれの対策も数日続ければむくみが起きなくなるわけではなく、運動やストレッチ、食事も習慣にしてこそ効果が持続します。

お役立ちコラム

むくみに効果的な「弾性ストッキング」「着圧ソックス」

医療用に開発された「弾性ストッキング」は、脚の静脈に圧をかけて筋ポンプ作用をサポートします。むくんでからでは効果を得にくいので、朝から着用して夕方以降のむくみを予防します。就寝中は、締め付け度の緩めの着圧ソックスがおすすめ。どちらも着用後に足色が悪くなったり、痛みが出たりした場合は直ちに着用を中止してください。

製品情報サイト

製品情報サイト