女性の頻尿(過活動膀胱/骨盤底障害)

「頻尿」は、今までよりもトイレが近いと感じたり、尿の回数が明らかに増えたりする症状を指します。ただし、回数が多くても、本人が生活に支障を感じていないのであれば、それは頻尿とはいえません。しかしもし、尿トラブルによって生活の質(QOL)が落ちて、困っているのなら、それは頻尿です。

また「正常な排尿」とは、自分で、排尿する時間や場所をコントロールすることができ、尿が途切れず、山形のパターンを描きながらすべて出し切れる状態のこと。便座に座っているうちに尿道が開き、リラックスした状態で自然と、膀胱が収縮して、排尿できるのが理想です。

頻尿は女性の場合40代から増え始め、50代から急増。男性よりも比較的若い頃から悩まされやすくなります。今回は、女性の頻尿の原因となる疾患やその治療法をはじめ、生活習慣の改善法をご紹介します。

山形大学医学部卒業、横浜市立大学大学院医学部泌尿器病態学修了。医学博士。2005年横浜元町女性医療クリニック・LUNA開設。現在医療法人LEADINGGIRLS 女性医療クリニックLUNAグループ理事長として世界標準の女性医療と、女性たちによる自助的な医療の実践を目指している。横浜市立大学医学部泌尿器病態学講座客員教授、インターネットサイト フェムゾーンラボ社長( https://www.femzonelab.com )

女性医療クリニックLUNA( https://www.luna-clinic.jp/ )

女性の頻尿について知る

女性の頻尿の原因

女性の頻尿、その要因は様々

頻尿には、ホルモンバランスの変化、神経障害、筋肉や筋膜・靭帯の緩み、膀胱の粘膜の炎症など、様々な要因が影響しています。

膀胱から尿道までの下部尿路(かぶにょうろ)の「尿をためる働き」と「尿を排泄する働き」は、脳と自律神経によってコントロールされています。そのため、脳や自律神経の機能が加齢やストレスによって低下すると、頻尿が起きやすくなります。また、排尿には、尿道を開閉する外尿道括約筋(がいにょうどうかつやくきん)、膀胱などを下から支える骨盤底筋や靭帯(じんたい)が関係します。さらに、膀胱粘膜の生まれつきの弱さや閉経後の萎縮によっても頻尿がおこります。女性は男性に比べて筋肉や靭帯が弱く、性ホルモンの変化も大きいため、頻尿になりやすい傾向があります。

女性の頻尿を引き起こすものとは?

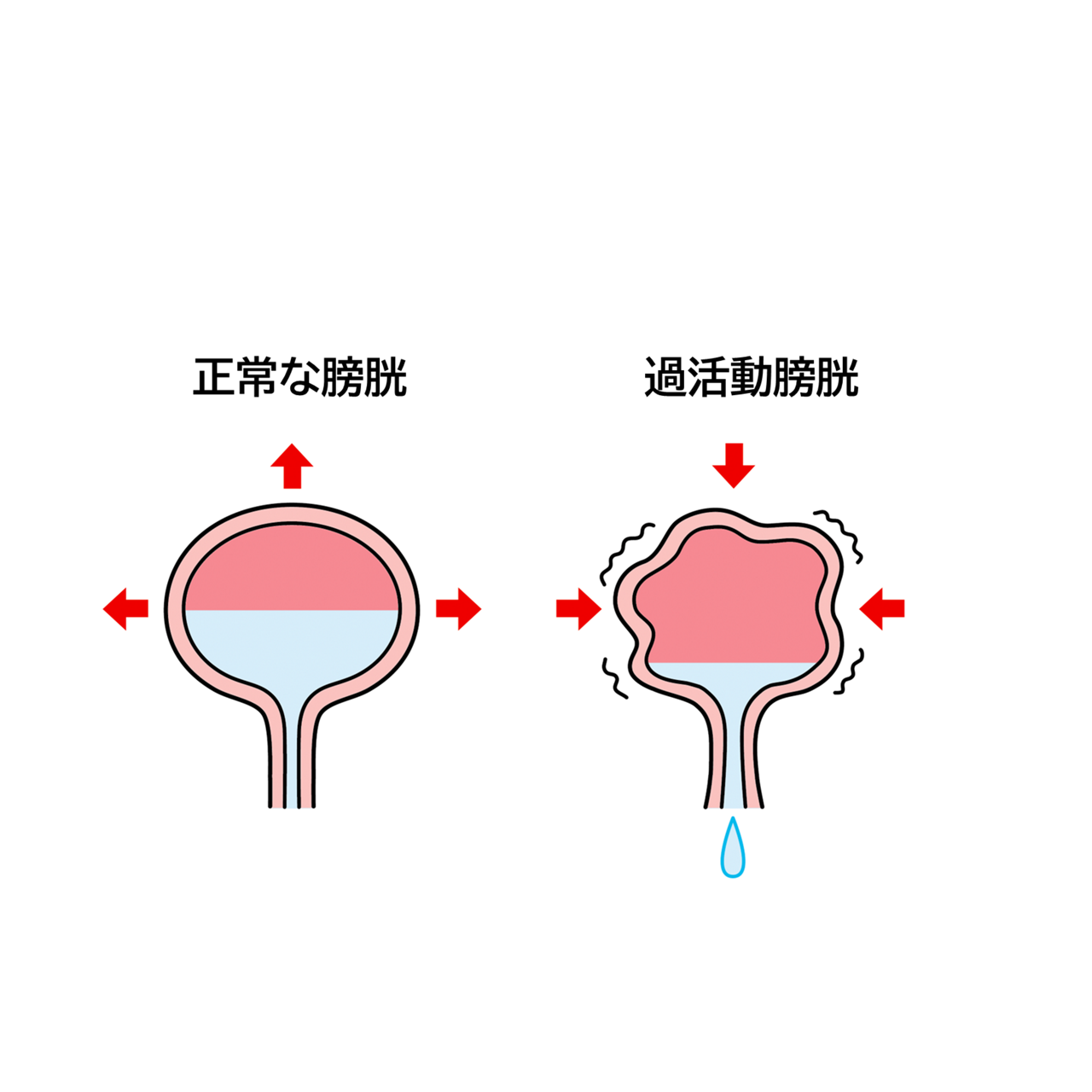

●過活動膀胱

過活動膀胱の主な症状は、尿意切迫感と頻尿です。約70%の割合で尿もれも生じます。もともと排尿は、尿道が緩み、膀胱の筋肉である排尿筋が収縮して起きますが、過活動膀胱では次のような原因によって、尿がたまりきっていないのに膀胱が勝手に収縮し、尿意を催します。

<過活動膀胱で頻尿が起きる原因>

①加齢により膀胱のしなやかさや弾力性が失われる。

②排尿の指令を制御する脳と膀胱・尿道を結ぶ神経に障害が起きる。

③膀胱や腸、子宮などを支える骨盤底筋が緩む。

過活動膀胱は、大きく「神経因性」と「非神経因性」に分けられます。「神経因性」は脳梗塞(こうそく)の後遺症や脊髄(せきずい)の障害、糖尿病などによる神経障害に起因するもので、「非神経因性」は加齢による機能低下や、自律神経の乱れなどが主な原因となるものです。骨盤底のぜい弱化による過活動膀胱は、「非神経因性」です。過活動膀胱を患っている人の多くは「非神経因性」です。

現在20代以上の過活動膀胱の患者は、約1300万人(※)と推計され、年々増加傾向にあります。40代以上の約12%、80代以上では約30%の人が発症しています。過活動膀胱は男女共に悩まされる病気で、女性は出産などの影響から40代以降に増加しますが、60代を境に、男性の患者数が女性を上回ります。

※出典:一般社団法人日本排尿機能学会「下部尿路症状に関する疫学調査(JaCS 2023)」

●骨盤底障害

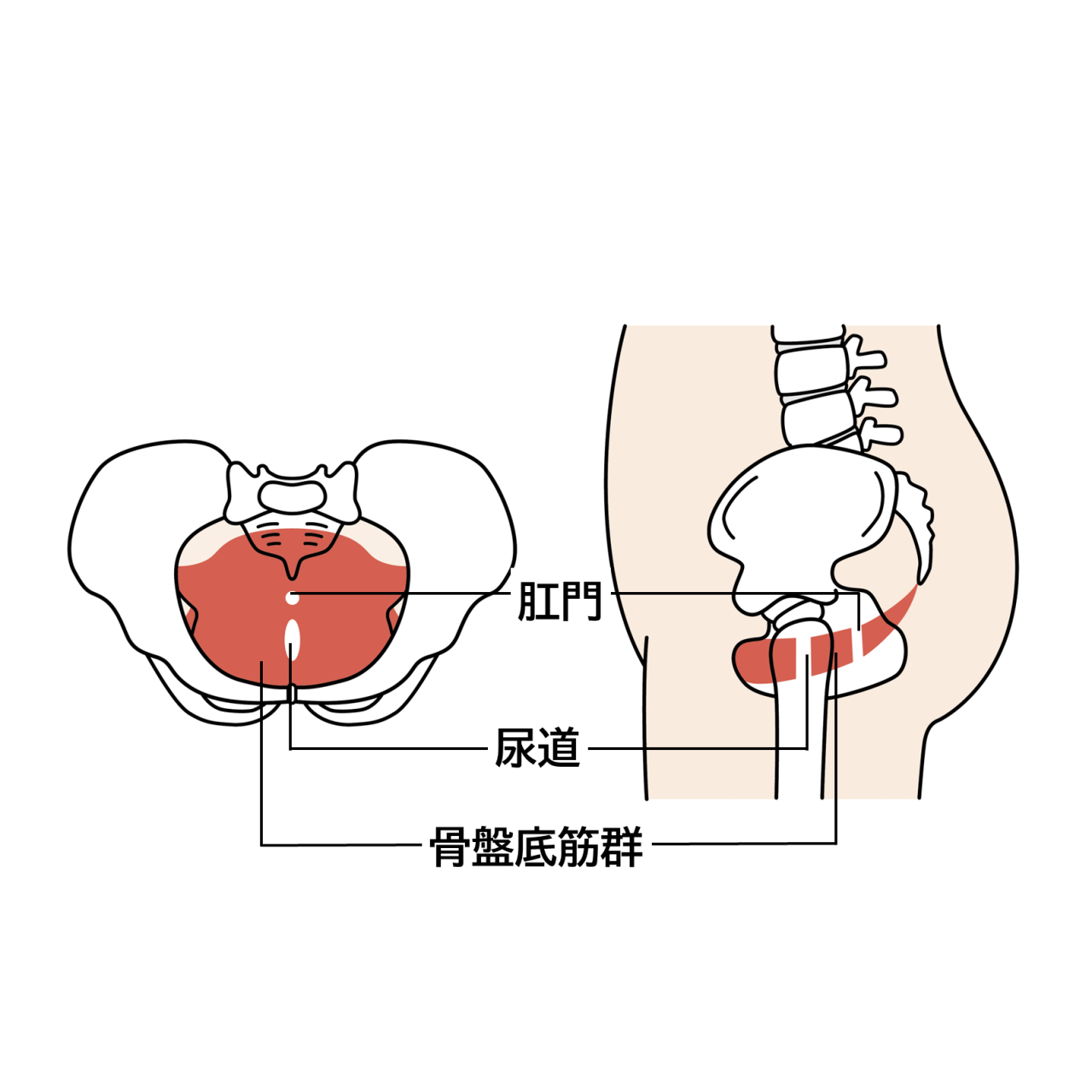

膀胱と尿道は、骨盤の底にある筋肉群(骨盤底筋群)や靭帯、筋膜で支えられています。骨盤底障害とはこれらが傷んだり弱ったりすることを指し、膀胱が不安定になって排尿を抑えられなくなり、頻尿の原因になっていることが多いのですが、さらに尿失禁、便秘、骨盤臓器脱、膀胱痛などの原因になることもあります。

女性は、妊娠・出産によって骨盤底筋や靭帯、関節が緩んだり傷んだりしますが、通常、産後1年程度で改善されます。しかし、1年以上経っても頻尿や尿もれが続く場合は重症の骨盤底障害の可能性があります。また、40歳頃になると、加齢によって骨盤底筋群が衰え始めます。さらに50歳頃からは、女性ホルモンの分泌量が低下することで、筋肉だけでなく皮下組織も弱くなり、症状が現れやすくなります。

●骨盤臓器脱(こつばんぞうきだつ)

骨盤底障害によって、腟から膀胱や子宮、直腸などが出てしまうものです。これらの臓器が正常な位置から下方に移動することで、膀胱が過敏に反応してしまい、頻尿の原因となります。

●膀胱の慢性炎症

間質性膀胱炎(かんしつせいぼうこうえん)や膀胱痛症候群、子宮内膜症などで起こるもので、膀胱の痛みや違和感と頻尿があり、細菌性膀胱炎や過活動膀胱の治療をしても、症状が改善しません。間質性膀胱炎では、残尿感からトイレに行く頻度が多くなったり、尿が少したまるだけで下腹部に痛みや違和感が出たりします。若い頃から頻尿ぎみの人、膀胱炎になりやすい人は、間質性膀胱炎の可能性がありますので、症状がひどくなり生活の質(QOL)が低下していると感じるのであれば、クリニックに相談しましょう。

●精神的な要因(心因性頻尿など)

ストレスや不安、抑うつなどによって、膀胱の制御や尿意の感知が乱れ、尿がたまっていないにもかかわらず尿意が抑えられなくなることがあります。この症状は、過活動膀胱に含まれる場合もあります。

●夜間頻尿

夜間にトイレに行きたくなり、目覚めてしまうことに困っている状態のことです。夜間頻尿には、3つの種類があります。

①夜間多尿

水分の摂り過ぎや糖尿病、動脈硬化、高血圧、うっ血性心不全、腎機能不全、睡眠時無呼吸症候群などが原因。

②膀胱容量の減少

過活動膀胱や膀胱炎などで膀胱が過敏になり、十分な量の尿がたまらなくなることが原因。

③睡眠障害

睡眠が浅くすぐに目覚めてしまい、その度にトイレに行ってしまうことが原因。

●急性細菌性膀胱炎

尿道内に細菌が侵入することによって、膀胱に炎症が起きるものです。残尿感を伴うため頻尿になりやすく、安静時の膀胱痛や排尿時痛もあります。疲労がたまっていると免疫力が低下し、重症化して腎盂腎炎に進行してしまうこともあります。女性の場合、閉経前後の女性ホルモンの低下によって免疫力が低下すると起こりやすいといわれています。

●GSM(閉経関連尿路性器症候群)

閉経によって女性ホルモンの主要な成分であるエストラジオールが減少すると、様々な症状が現れます。その中の尿路と性器に関係するものがGSMです。外陰部や腟が萎縮し、それに伴って痛みやかゆみ、頻尿、膀胱炎、尿もれ、セックスのトラブルなどが生じます。

女性の頻尿の症状

「頻尿かも?」と気になった時の3つのチェック項目

「最近、何となくトイレの回数が増えた?」「もしかしたら頻尿かも?」と感じた時、医療機関に相談に行く前にできる、3項目の簡単なチェックをご紹介します。1項目でも該当するようであれば、受診を検討しましょう。

<3つの頻尿チェック>

①いつもよりも、短い間隔で尿意を感じる

②尿意が非常に強く、急いでトイレに行かなければならない

③尿意があるのに1回で少量しか排尿できない

トイレに行く「回数が多い」「間隔が短い」という目安は、日中なら10回程度、夜間で2、3回程度です。ただしこの回数の排尿であっても、日常生活をする上で特に困っていないのであれば頻尿とはいえません。逆に、この回数よりも少なくても生活に支障を来しているなら、改善するための治療が必要になります。

もしかしたら頻尿以外の症状も併発しているかも!?

尿に関するトラブルや病気は、頻尿以外にも様々な症状があり、どのような症状がどのように起こるかは、人それぞれです。そして、それらの症状は重なって生じることも多くあります。例えば頻尿の人は、1回の排尿量が少なくなるため、尿が出にくいと感じる「排尿困難」を併発していることも。このような尿や排尿に関する症状をまとめて「下部尿路症状(かぶにょうろしょうじょう)」といいます。

<下部尿路症状の種類>

●尿をためる時のトラブル

・頻尿…尿の回数が多い

・尿意切迫感…突然強い尿意を感じて、我慢できない

・尿もれ(尿失禁)…意に反して尿がもれてしまう

●尿を出す時のトラブル

・排尿困難…尿が出にくい、勢いが弱い

・尿線途絶(にょうせんとぜつ)…排尿時に尿が途切れる

・排尿遅延…排尿するまでに時間がかかる

●尿を出した後のトラブル

・残尿感…尿が残っている感じがする

・排尿後尿滴下(はいにょうごにょうてきか)…尿の切れが悪い

頻尿に加えて、尿もれもある場合は、過活動膀胱の可能性があります。尿もれがなく、頻尿のみの場合は、膀胱の知覚神経が刺激されて頻尿が起きていると考えられます。

女性の頻尿のセルフケア・予防法

今からでも始められる! 頻尿を遠ざけるトレーニング

頻尿の予防には、膀胱やその付近の筋力を鍛えるトレーニングやセルフケアを行うと効果的です。

●膀胱のトレーニング

トイレのあるところで、トイレに行きたくなってもあえて我慢をするという訓練です。徐々に我慢する時間を延ばすことで、膀胱の知覚過敏を改善し、膀胱容量の低下を防ぎます。過活動膀胱や慢性骨盤痛症候群、心因性頻尿、痛みや不快感が消えた後の急性細菌性膀胱炎などに有効です。

無理は禁物ですが、時間を延ばしていくのがつらい、我慢するのがつらい場合は、モチベーションを上げていくためにも、目標時間を達成するごとに自分へのご褒美を用意してもよいでしょう。

●骨盤底筋群のトレーニング

緩んだ骨盤底筋群を鍛えて、整えるためのトレーニングです。骨盤底筋群は、自転車に乗った時にちょうどサドルが当たる部分。この部分の筋肉を意識しながら、腟や肛門を締めたり、骨盤底筋群を上に引き上げたりする動作を繰り返します。くしゃみや咳などで尿が漏れる腹圧性尿失禁で医学的エビデンスが多いですが、過活動膀胱や軽症の骨盤臓器脱、GSMなどにも有効です。

骨盤底筋群に限らず、筋肉は何歳になっても鍛えることが可能なので、今からでも遅くはありません。正しい方法で毎日行いましょう。

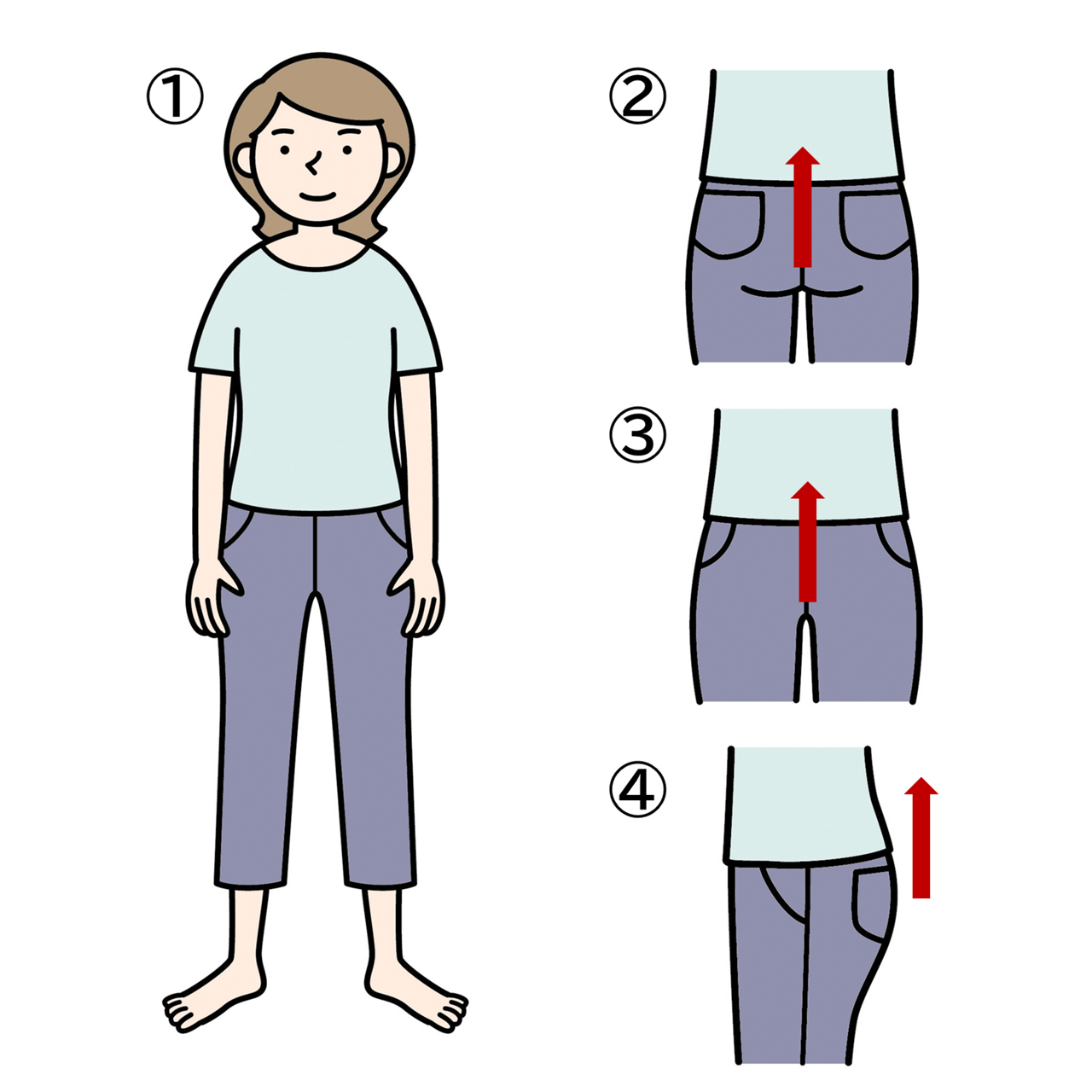

<骨盤底筋トレーニングの方法>

①足を肩幅に開いて背中を真っすぐ伸ばして立つ

②肛門を持ち上げるようにギュッと締める

③腟と尿道を持ち上げるようにギュッと締める

④息をいっぱいに吸って口から吐きながら、骨盤底全体を体の中にグーッと引き上げ5~10秒キープする

基本的には立った姿勢で行いますが、難しい場合はいすに座ったり四つんばいの姿勢になったりしてもOK。ただし妊婦が仰向けで行うのはNGです。

※この動画でも紹介しています。「骨盤底筋トレーニングで尿漏れを改善しよう!」

●犬のポーズ

ヨガのポーズの1つをアレンジした、腰椎(ようつい)を伸ばし骨盤底筋も鍛えるエクササイズです。膀胱をコントロールする神経がある腰椎を真っすぐにすることは、頻尿の改善・予防につながります。また骨盤底筋につながる下半身の筋肉も刺激できます。

<犬のポーズの方法>

①両手両足を肩幅に開いて床につけ、ひじとひざを伸ばす

②息を吐きながら背筋と脚の裏側を伸ばし、骨盤底筋もキュッと締めて30秒キープする

●その他のおすすめの運動習慣

・スクワット

スクワットは骨盤底筋群とつながる、太もも(大腿四頭筋とハムストリング)の筋肉を鍛えることができます。腰を落とした姿勢で肛門と腟を締めて3~10秒キープした後、息を「ハッハッハッ」と吐きながら腰を上下にゆするとより効果的です。スクワットの動作をすると、骨盤底筋にかかる刺激が平常時に比べて18倍以上になるとされています。

・ウォーキング

1週間に2、3回、心拍数が上がるくらいの速さで、大股を意識して、4000~5000歩程度歩くと、頻尿の原因の1つとなる動脈硬化などの予防になります。またウォーキングによって骨盤底筋も鍛えられ、尿道を締める力がアップして尿もれを予防する効果も期待できます。

「排尿日誌」をつけてみよう

頻尿などの尿トラブルを防ぐためには、自分の排尿の特徴や回数、尿量などを知っておくと、対策を立てやすくなります。そこでおすすめなのが「排尿日誌」をつけることです。

●「排尿日誌」とは?

「何を何時にどのくらい飲んだか」「尿を何時にどれくらい出したか」と、体の水分のインプット・アウトプットを記録するものです。尿もれの状態や体調で気づいた点も記入しておくとよいでしょう。

●始めやすく続けやすい方法で

日誌のつけかたは、自分にとって始めやすく、続けやすい方法を選ぶのがベストです。ノートや手帳に記録するのもよいですし、インターネット上でダウンロードできる書式もあります。最近では、排尿記録用のスマートフォンのアプリもあります。

●「多い」「少ない」というレベルの記録でもOK

一般的な尿の量は、1日で1~2L、1日にトイレに行く正常な回数は3~8回(3~6時間に1回)、1回の排尿の適正量は200~600mLが目安です。毎回尿の量を計量するのは大変なので、「多い」「少ない」などといった書き方でもOKです。日々の記録によって排尿の状態を意識することができ、水分の摂り過ぎを抑えることができるなど、頻尿の改善につながっていきます。

女性の尿トラブルを遠ざける7つの習慣

習慣① 水分を上手に摂る

水分の摂り過ぎは体を冷やすと共に頻尿にもつながりますが、かといって極端に水分摂取を控えると、体調に影響が出てしまうことも。必要な水分摂取量は季節によって異なりますので、以下の量を1日の目安に、水分を適切に摂取してください。

・夏…2L

・春・秋…1.5L

・冬…1L

習慣② バランスのとれた食事と適度な運動を心がける

食事制限のあるダイエットや運動不足は、筋力低下の原因になり、同時に骨盤底筋群の筋力の衰えにもつながります。栄養バランスのよい食事を基本に、タンパク質を適切に摂ることを意識して、筋力を維持することを心がけましょう。

習慣③ 膀胱を刺激する食べ物や飲み物の摂り過ぎに注意する

次のリストを参考に、体調を見ながら、食べ過ぎたり飲み過ぎたりしないようにしましょう。

・膀胱を刺激する物…カフェインを含むコーヒー、チョコレート、炭酸飲料

・尿道を締める交感神経の働きを鈍らせる物…チラミンを含むワインやビール、チーズ、ヨーグルト、バナナ、納豆など

・酸味の強い物…かんきつ類、キウイフルーツ、ベリー系、パイナップルなど酸味の強い果物や酢など

習慣④ 体を冷やさない

季節を問わず、首や手首、足首を冷やさないようにしましょう。気温の変化に合わせて、重ね着などで体温調節ができるようにするのもおすすめ。冷暖房の利かせ過ぎにも要注意です。

習慣⑤ 長時間の座りっぱなしを控える

長時間座りっぱなしの状態でいると、下半身の血流が低下し、骨盤底筋が衰えやすくなります。血流低下を防ぐためにも、1時間に1回、5分程度、歩いたり足を屈伸したりするとよいでしょう。

習慣⑥ 更年期の対策を怠らない

加齢によって女性ホルモンのエストロゲンが減少すると、尿道や腟の血流量が低下し、皮膚のコラーゲンも減少します。また、更年期に起こることが多いメンタル不調は、ストレスの影響を受けやすい膀胱や尿道に影響します。その結果、更年期の女性は頻尿や尿もれといった尿トラブルが起こりやすくなってしまうのです。これらの更年期に起こる変化への対策には、サプリメントや漢方薬での治療やホルモン補充療法などがあり、尿トラブルの改善にも有効です。

習慣⑦ フェムゾーン(デリケートゾーン)の保湿ケア

フェムゾーンの保湿ケアは、頻尿の改善にも有効です。まだまだフェムゾーンをケアする人は多くありません。爪のお手入れと同じ感覚で行うようにしましょう。

<フェムゾーンの保湿ケア法>

①お風呂では、フェムゾーン(デリケートゾーン)は、やさしく洗う習慣をつける。さらにお風呂上がりにはフェムゾーン(デリケートゾーン)をタオルで優しく拭く

②ボディクリームやジェル、オイルなど、普段ボディ用に使っている保湿剤でケアする

(保湿剤は、保湿効果が高いヘパリン類似物質入りの製品がおすすめ)

③人差し指と中指に1、2滴つけて、まずはフェムゾーンの中央に真っすぐに塗り、小陰唇の内側の腟前庭部にも塗る。(この時に骨盤底筋をしっかり締められるかチェックする。)

④最後に小陰唇、大陰唇に塗り、余ったら肛門あたりまで塗る

どうしよう…我慢できない! 急な尿意を乗り切るツボをご紹介

トイレ待ちの長い列に並んでいる時や会議が長引いている時、映画を見ている時など、日常生活の中では、尿意を感じてもすぐにトイレに行けない状況が多々あります。そんな時に、一時的に尿意を抑えるツボをご紹介します。

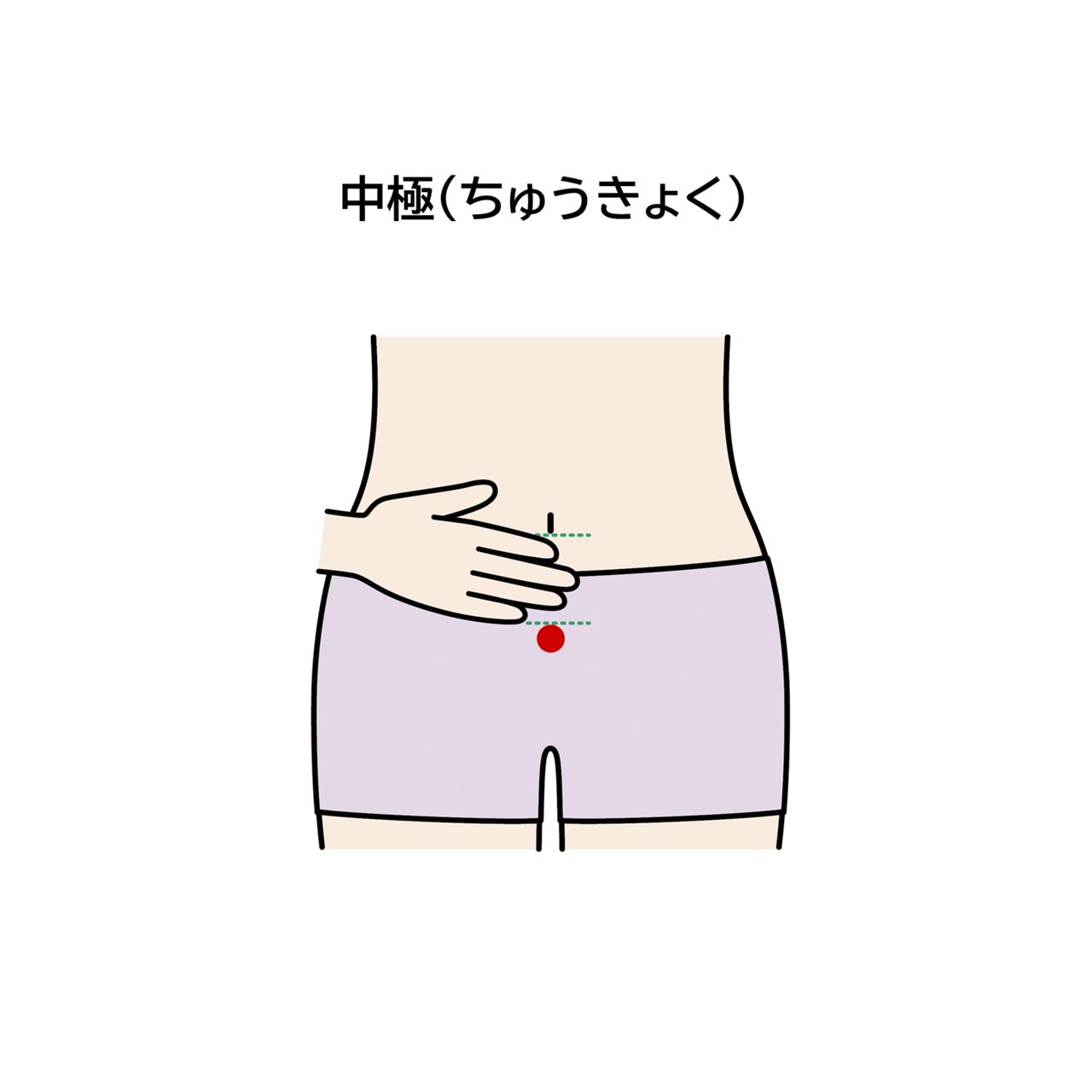

●中極(ちゅうきょく)

へそから指4本分くらい下の位置にあります。両手の人差し指を重ねて、優しく5秒間押し、5秒かけて徐々に力を抜いていくという押し方で、3~5分続けてください。周囲の人に気づかれずに押せるので、会議中などにおすすめです。

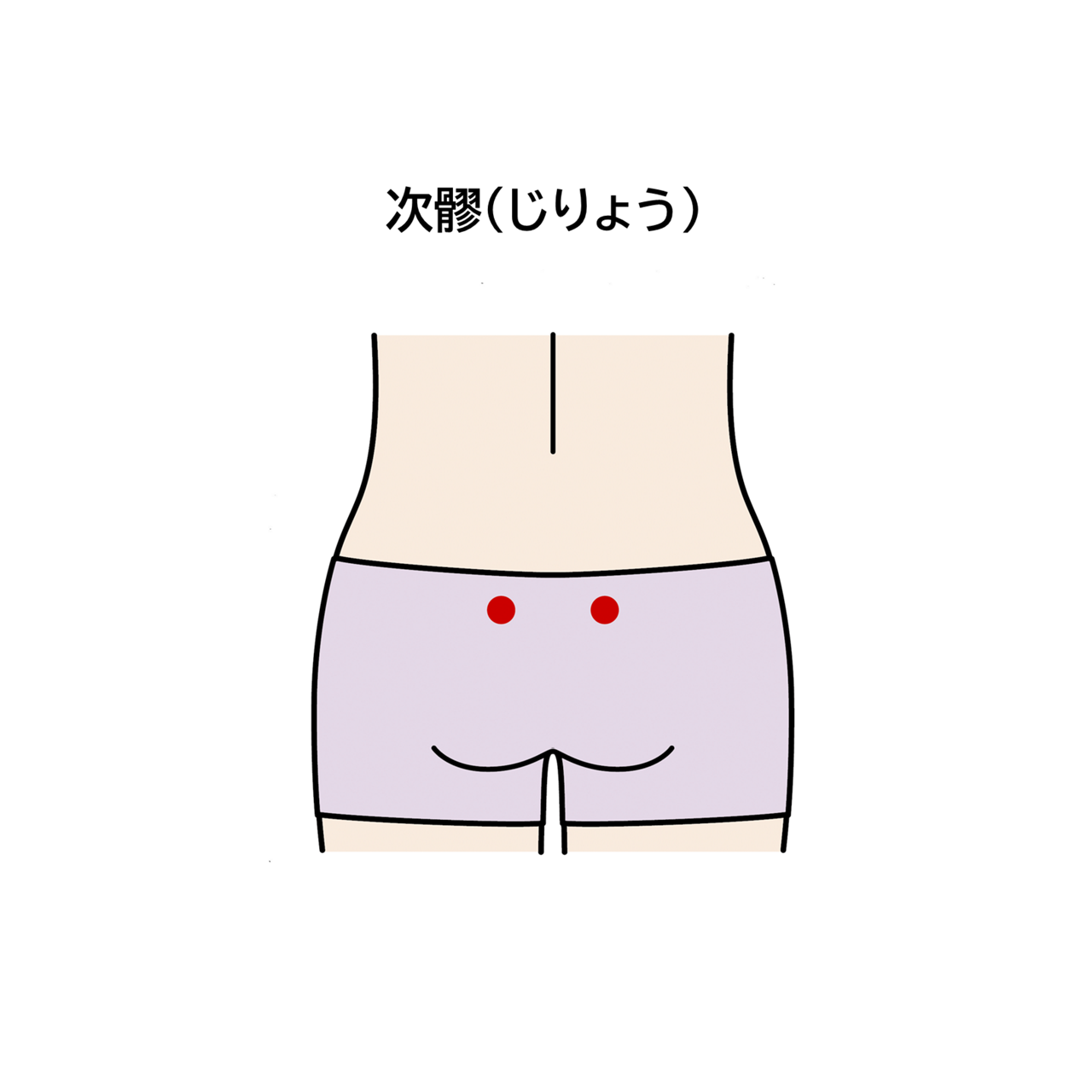

●次髎(じりょう)

「次髎」は、お尻の割れ目の上にある平らな骨(仙骨)の中央より少し上にある左右のくぼみの部分にあります。泌尿器や生理の不調などに効くツボで、立っている時におすすめです。

ツボは温めても効果があるので、冬は下着の上からカイロを貼るなどしてもよいでしょう。

女性の頻尿の治療法

受診の目安は「日常生活に支障を来しているかどうか」

頻尿で医療機関に受診すべきかどうかは、回数や量だけではなく、「日常生活に支障を来しているかどうか」がポイントになります。例えば「トイレの回数が増えて、仕事に集中できない」「最近急な尿意を催すことが多く、外出するのがおっくうになってきた」といった悩みが出てきたら、受診のタイミングです。また、先に紹介したセルフケアを試してみても、その成果の満足度が50%以下なら、女性泌尿器科や過活動膀胱などの治療を行っている婦人科に相談に行きましょう。

具体的な治療方法は?

病院ではまず、問診、尿検査、超音波検査を行います。加えて、触診や内診を行い、骨盤底筋や臓器脱の状態をチェックしながら頻尿を引き起こす病気を探っていき、血液検査で、ホルモン量をチェックすることもあります。そして、それぞれの病気に適切な治療を行います。

●過活動膀胱

薬の内服が有効で、β₃受容体作動薬や抗コリン薬などが処方されます。難治性過活動膀胱の場合は、膀胱壁へのボトックス注射や腰椎に電極を装着することもあります。

●慢性骨盤痛症候群

原因となる病気に合わせた治療が行われますが、多くの場合は薬の内服で改善します。

●心因性頻尿

頻尿が起こる場面を認識して、対応を考えると共に、尿意を感じてもすぐに排尿を行わず、計画的に我慢する膀胱の訓練が有効です。

●夜間頻尿

循環器や腎臓の病気、緊張や不安などの心理的な問題が原因となる場合があるので、泌尿器科に加えて、内科や精神科の治療が必要になる場合も。

●骨盤臓器脱

軽症なら、骨盤底筋を鍛えるトレーニングなどで対応が可能です。重症の場合は、腟の状態を改善する薬での治療や、器具(ペッサリー)を自分で着脱して臓器を持ち上げる治療、レーザー手術も行われるようになってきました。腟から常に臓器がでている場合は手術を勧められることが多いですが、経腟手術(メッシュを使用することもある)や経腹手術(最近は、ロボットによる内視鏡治療も保険適用あり)など、術式はいろいろあるので、医師とよく相談しましょう。

●急性細菌性膀胱炎

抗菌薬の服用が有効な治療になります。

●GSM(閉経関連尿路性器症候群)

保湿剤の使用と性ホルモンによる局所治療が有効です。併せて、骨盤底筋トレーニングも行うとさらに効果的。それでも改善しない場合は、腟・外陰部にレーザーや高周波を当てることもあります。

諦めずに、頻尿にさよならしましょう!

頻尿は、誰にでも起こり得るもので、その症状に悩んでいる人が多いにもかかわらず、「年齢のせいだから」と諦めてしまう人が多いのが特徴です。しかも、症状が重くなると仕事に集中できなかったり、楽しみにしていた予定を満喫できなかったりと、生活の質(QOL)を低下させてしまいます。何らかの不調や病気が原因になっていることが多いため、放置していると重大な病気を見逃してしまうこともあります。

症状の程度や原因にもよりますが、日々の食生活や運動習慣で改善できる頻尿もあります。あなたがストレスなくできること、生活に取り入れやすいものから徐々に始めて、頻尿にさよならしましょう。

製品情報サイト

製品情報サイト