みぞおちの痛み

みぞおちの痛みは、胃の痛みだと思われることが多いですが、みぞおちの周囲には胃だけではなく、心臓や膵臓(すいぞう)、胆のうなど、様々な臓器があり、他の臓器の病気が隠れていることもあります。飲み過ぎ・食べ過ぎなど、胃痛の原因が思い当たらない時や、突発的な痛みがある場合などは、そのまま放置しないことが大切です。

自治医科大学大学院医学研究科修了。日本消化器病学会認定専門医、日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医、日本抗加齢医学会専門医、米国消化器病学会国際会員。『新しい腸の教科書』(池田書店)他著書多数。

みぞおちの痛みについて知る

みぞおちの痛みの原因

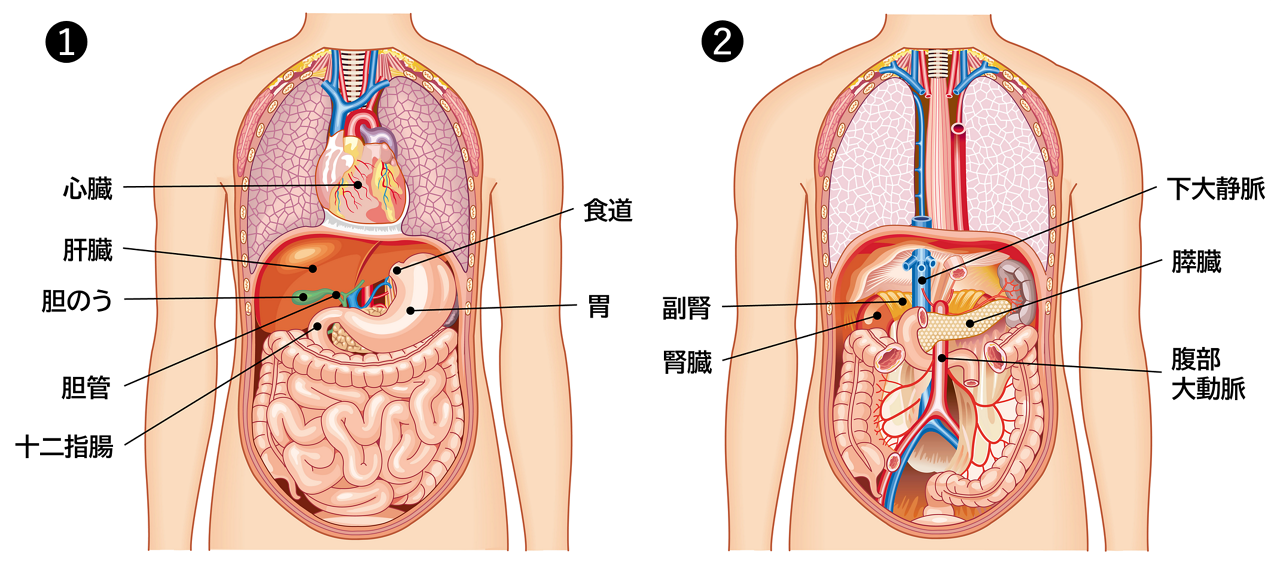

「みぞおち」とは、胸の中央、左右の肋骨が合わさった下にある、骨のないくぼんだ部分を指します。胸とへその間の「上腹部」に当たり、医学的には「心窩部(しんかぶ)」とも呼ばれます。

この周辺には、食道、胃、肝臓、十二指腸、膵臓、胆のう、胆管といった、食べ物の消化吸収に深くかかわる重要な臓器が密集しています。

みぞおちの痛みは、胃の不調と思いがちです。しかし、実際には上記の胃の周辺の臓器のいずれかに問題があっても、胃の辺りに痛みを感じることが少なくありません。

特に、胆のうや胆管の病気では、痛みの発生源がみぞおちと離れた場所にあるにもかかわらず、みぞおちの辺りに痛みが響くことがあります。これは「放散痛(ほうさんつう)」と呼ばれ、痛みが臓器の存在する場所から離れたみぞおちに響くため、胃痛と混同しやすい現象です。

さらに、心臓や肺といった循環器・呼吸器系の臓器もみぞおちに近接しているため、そこに異変があると、みぞおちの痛みとして感じられることもあります。

<みぞおちの痛みを引き起こす主な臓器>

❶解剖図 ❷前にある臓器を取り除いた2層目の解剖図

<みぞおちの痛みの主な原因>

臓器別に考えられる主な疾患について知っておきましょう。

●胃や消化器系の疾患

みぞおちの痛みを感じた際に、まず考えられる原因として挙げられるのが、胃そのものや消化器系に関連する疾患です。日々の食生活やストレスが影響することも少なくありません。

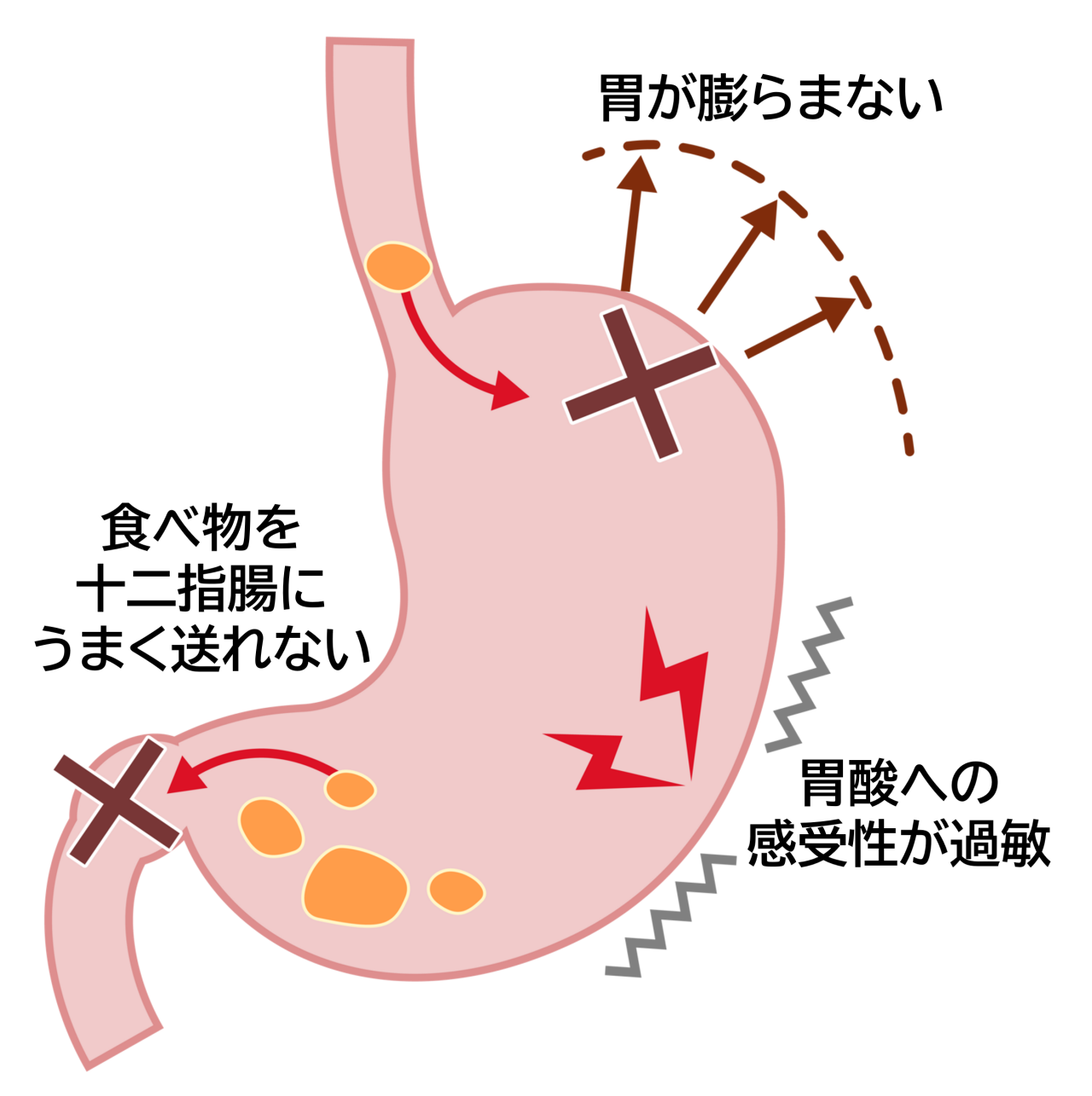

機能性ディスペプシア

機能性ディスペプシアは、内視鏡検査などで原因となる病気が見つからないにもかかわらず、胃もたれや胃痛が慢性的に続く病気です。食事をしても胃があまり膨らまないことや、胃酸への感受性が高まったりすること(胃酸過敏)で起こります。若い女性に多い傾向があり、ストレスや生活リズムの乱れが大きく影響するといわれています。耳慣れない病気かもしれませんが、日本人の推定有病率は11〜17%※ともいわれています。

※日本消化器病学会「機能性消化管疾患診療ガイドライン2021―機能性ディスペプシア(FD)(改訂第2版)」

急性胃炎

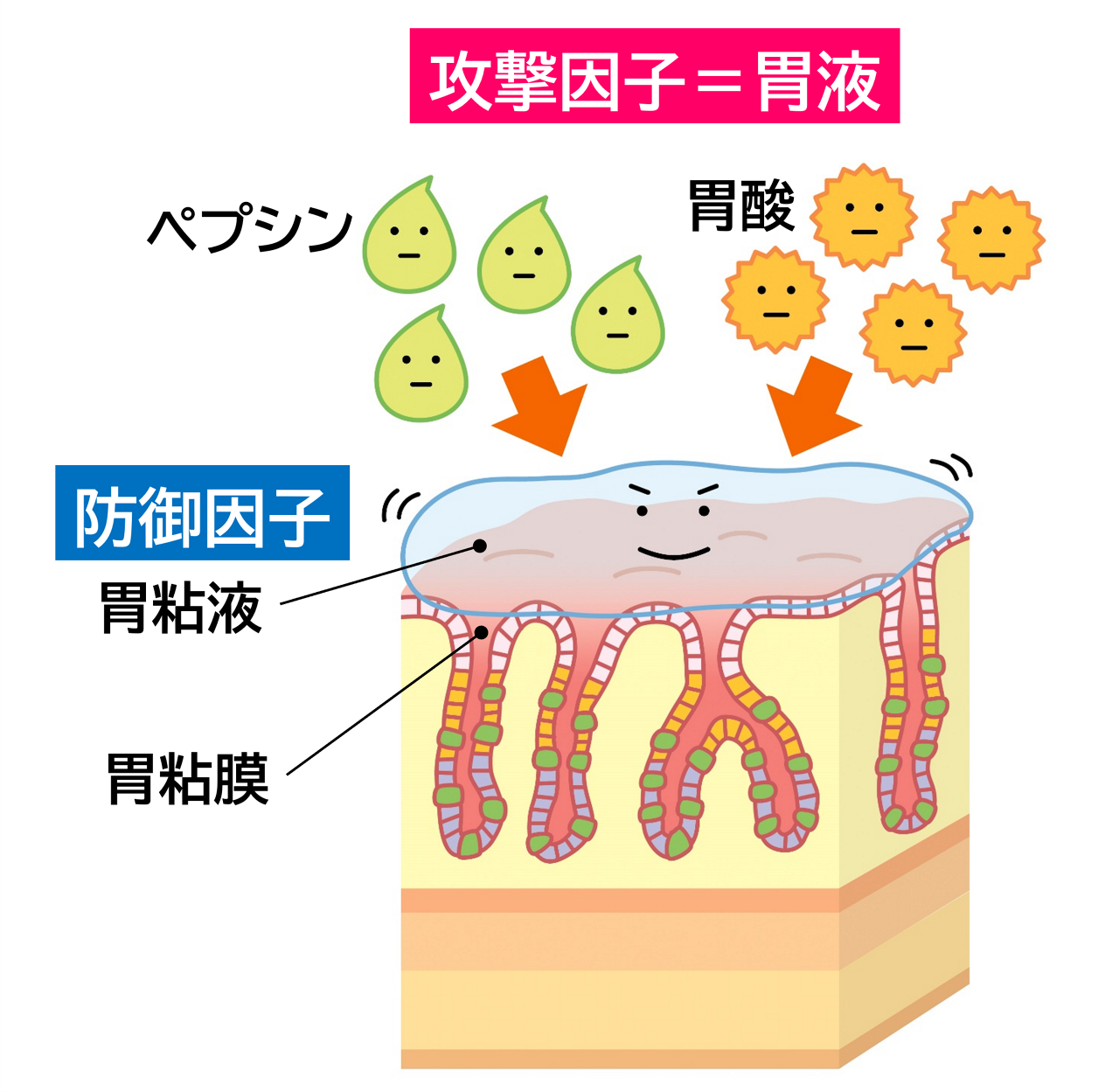

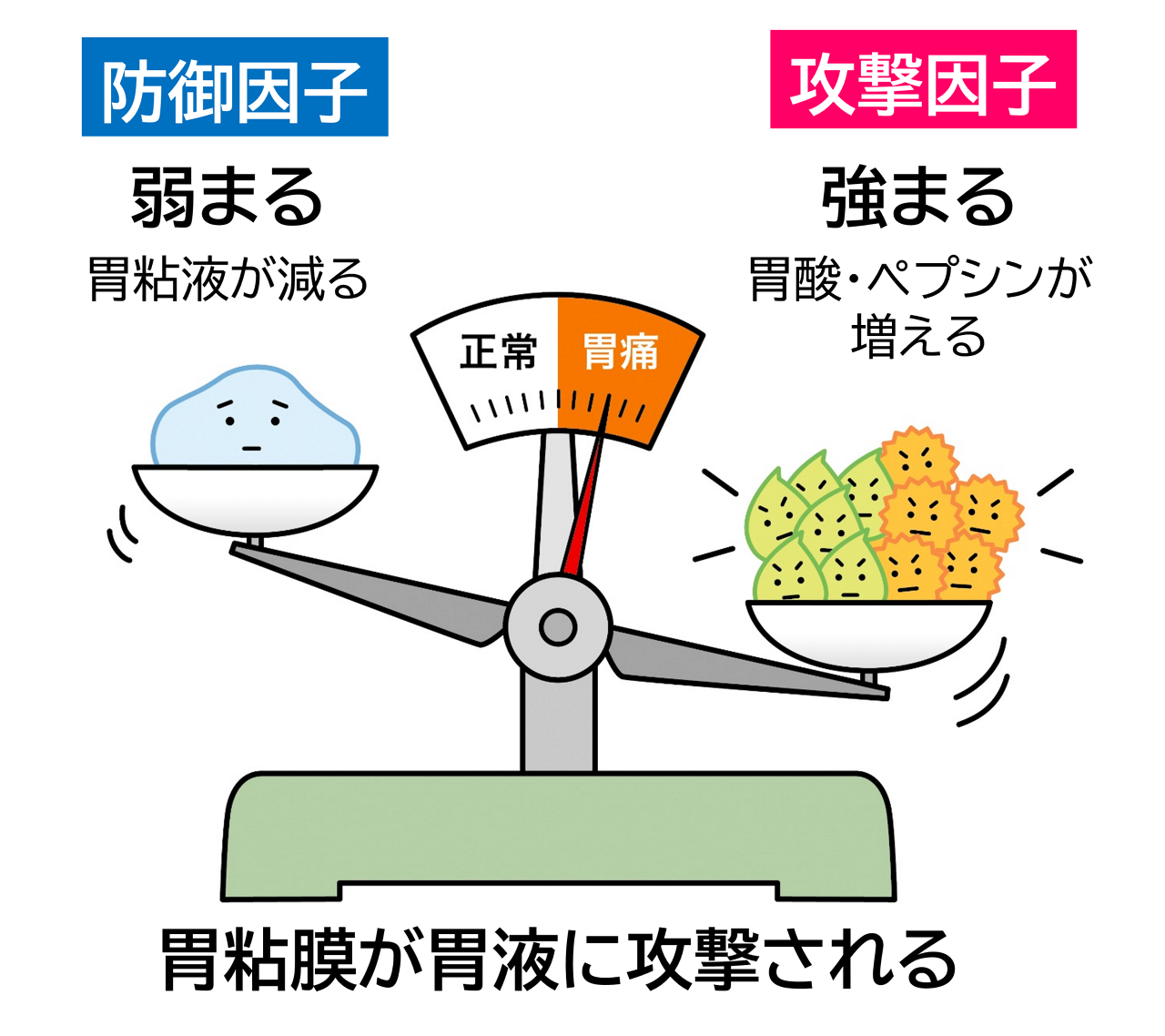

急性胃炎は、何らかの原因で胃液と胃粘液の分泌バランスが崩れ、胃液が胃粘膜を攻撃して炎症を起こす病気です。暴飲暴食、ストレス、不眠、喫煙、薬剤、刺激物の過剰摂取などが主な原因で、原因に見当がつくことが多いです。

上腹部の締め付けられるような痛みや吐き気、嘔吐などを伴います。胃の中は強力な酸性ですが、通常は胃粘液で守られています。ストレスなどで自律神経が乱れると、胃酸が過剰に分泌されたり、胃粘液の働きが弱まったりして、胃粘膜が荒れてしまいます。

慢性胃炎

慢性胃炎は急性胃炎が慢性化したものではなく、胃粘膜の炎症が長期間にわたって続く病状です。ほとんど無症状なのが大きな落とし穴ですが、胃の不快感、もたれ、食後の腹痛、食欲不振、吐き気などの症状が見られることもあります。

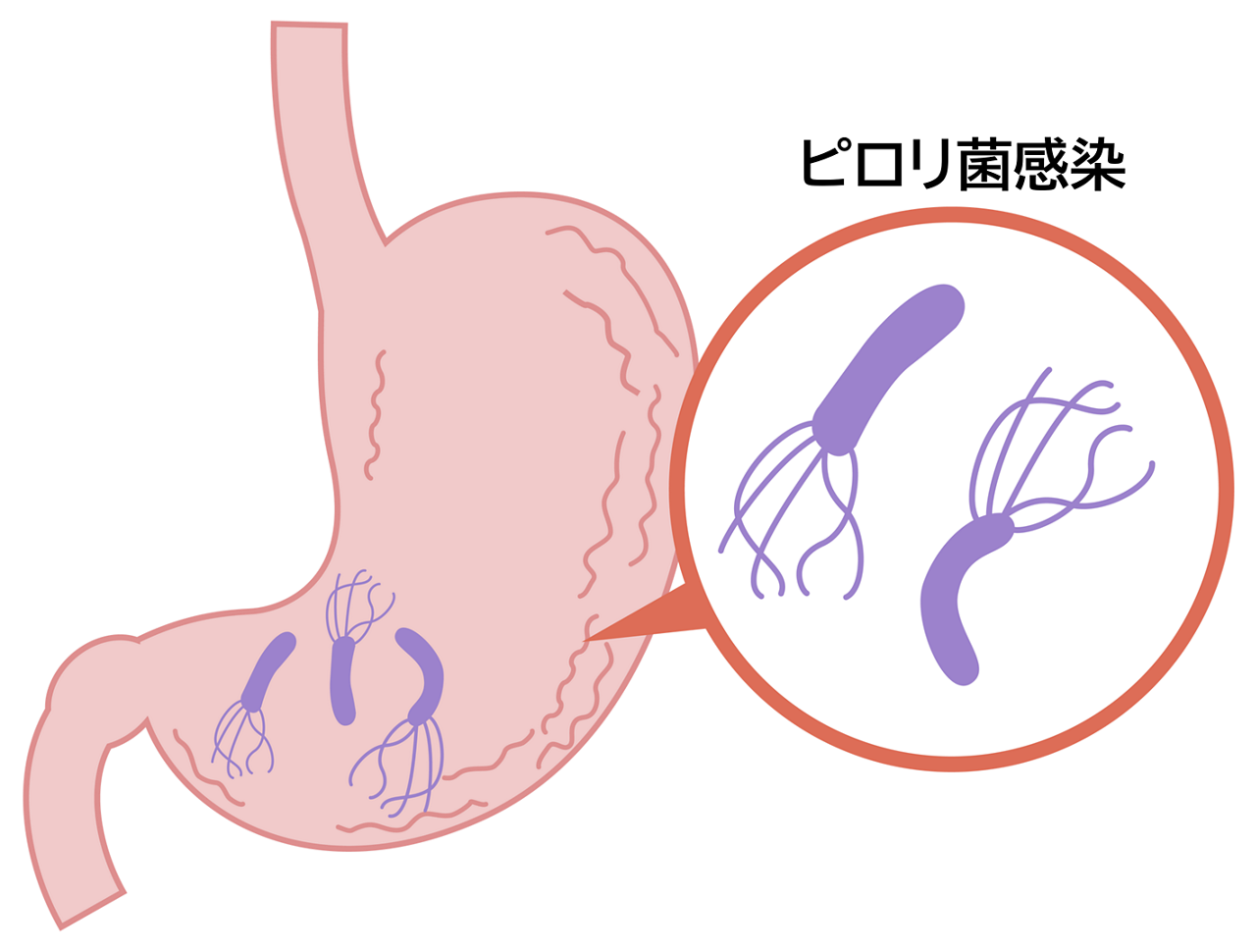

主な原因はピロリ菌の感染で、ピロリ菌が産生するアンモニアや毒素が胃粘膜を傷つけます。

胃潰瘍(かいよう)

胃潰瘍は胃酸によって胃の粘膜が深く傷つき、えぐれてしまう病気です。重症化すると出血したり、胃に穴があいたり(穿孔)することがあります。原因の7〜9割はピロリ菌感染とされ、ピロリ菌が産生するアンモニアや毒素が胃粘膜を傷つけることで発症します。

また、非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)と呼ばれる痛み止めの薬の服用によっても引き起こされます。服用後2〜3日で痛みが出る人もいるため、連用には注意が必要です。

※胃炎などに関して詳しくは、疾患ナビ「胃炎・胃もたれ」も併せてご覧ください。

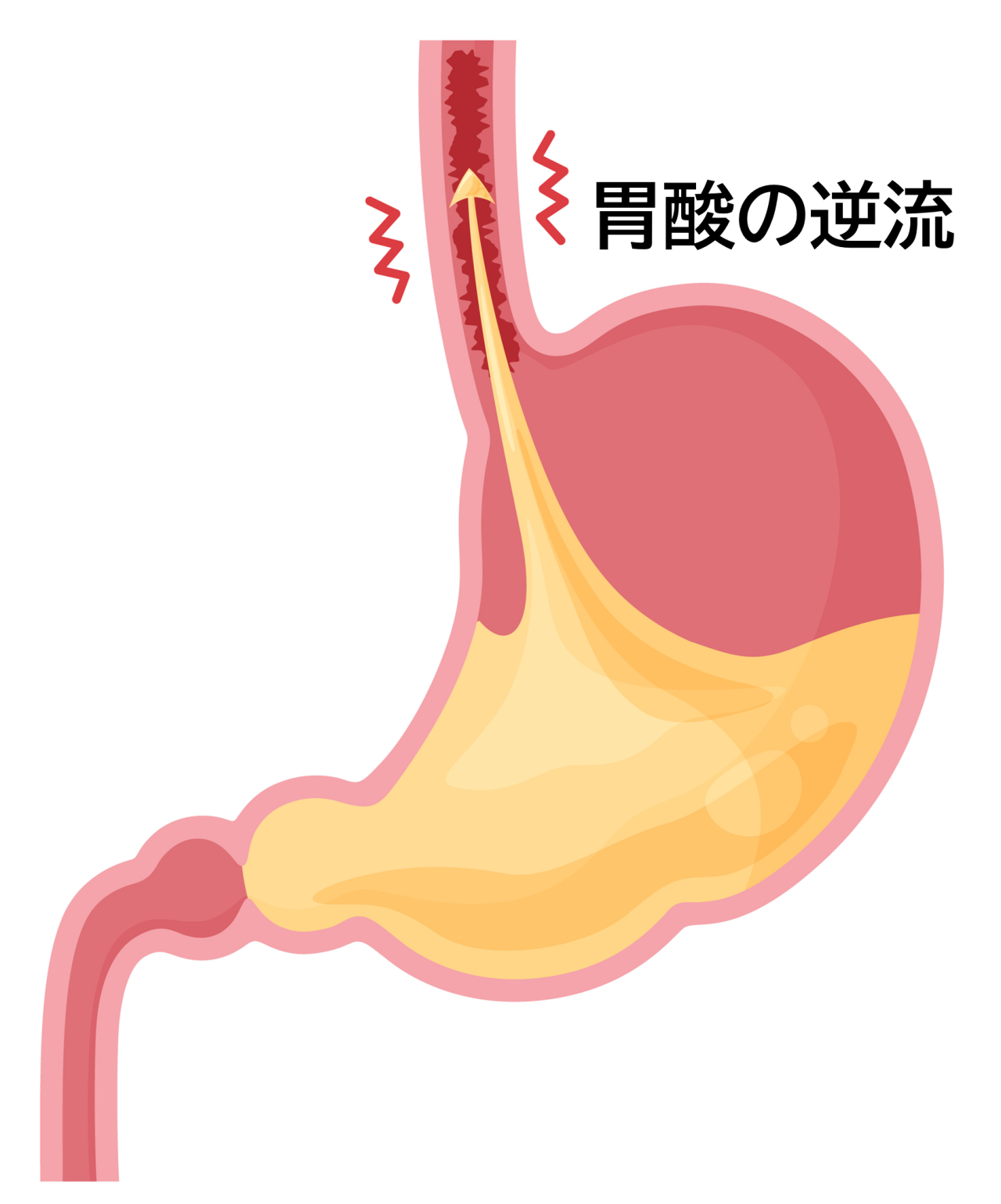

逆流性食道炎・食道潰瘍

逆流性食道炎・食道潰瘍は、胃液が食道に逆流し、食道の粘膜に炎症やびらん、さらに深い傷(潰瘍)が生じる病気です。本来、食道から胃への流れは一方通行ですが、胃酸過多、食道と胃を隔てる下部食道括約筋(かぶしょくどうかつやくきん)の機能低下、食道粘膜の感受性過敏などが原因となり、症状が出ます。

高脂肪食、アルコール、カフェイン、辛かったり熱かったりする食べ物、喫煙、猫背などの姿勢、腹部の締め付け、ストレスといった生活習慣が影響します。

食中毒

食中毒は、細菌やウイルス、有毒な物質が付着した食べ物を摂ることで起こる急性疾患です。主な症状は腹痛、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などですが、原因となる病原体によって潜伏期間や症状の現れ方は異なります。

例えば、黄色ブドウ球菌では食後30分から6時間、サルモネラ菌では6時間から48時間、カンピロバクターでは2日から7日となり、潜伏期間の幅が広いです。重症化すると命にかかわることもあります。

※食中毒に関して詳しくは、疾患ナビ「食中毒」も併せてご覧ください。

●膵臓疾患・胆のう疾患

胃の裏側に位置する膵臓や、肝臓に隣接する胆のうの病気も、みぞおちの痛みとして現れることがあります。

急性膵炎・慢性膵炎

膵臓の急性炎症である急性膵炎は、アルコールと胆石が二大原因です。最も多い症状はみぞおちの痛みですが、背中まで痛みが広がる「放散痛」を伴うこともあります。背部痛は膵臓の病気を示す重要なサイン。

慢性膵炎は膵臓の正常な細胞が破壊され硬くなる病気で、男性では飲酒、女性では原因不明の特発性が多く見られます。初期は飲食後の腹痛ですが、進行すると下痢や嘔吐、黄疸(おうだん)などを伴うこともあります。

膵臓がん

膵臓がんは膵臓に発生するがんで、初期には自覚症状がほとんどありません。そのため、早期発見が非常に難しいがんとされています。進行すると、みぞおちや背中の重苦しい痛み、食欲不振、腹部膨満感、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)などが現れることがあります。

また、糖尿病の急激な悪化がきっかけで発見されるケースもあります。膵臓の周囲には多くの神経があるため、がんが進行するにつれて痛みが強くなる傾向があります。

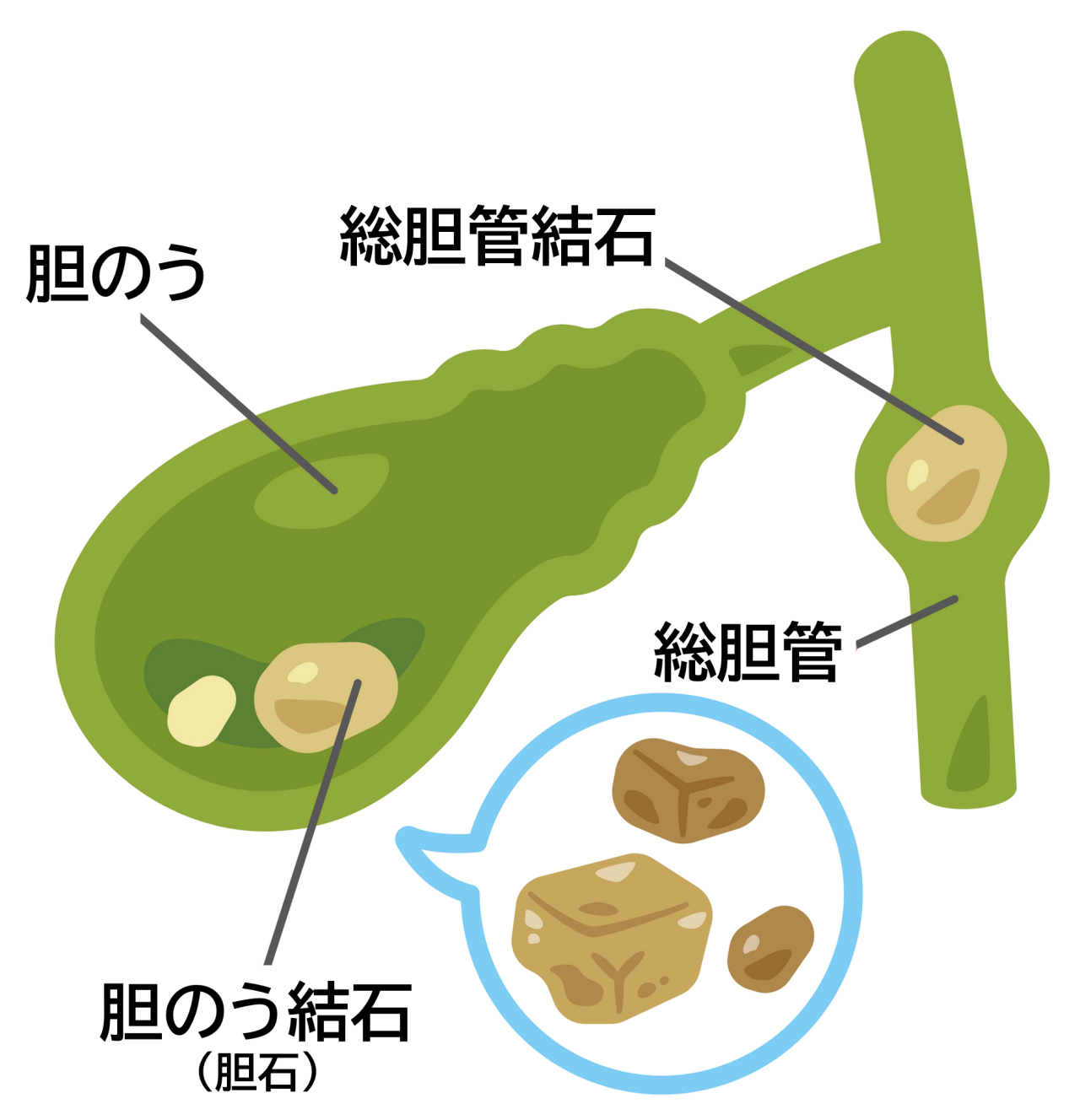

胆石(胆のう結石・総胆管結石)

胆石は胆のうや胆管、肝臓にできる結石の総称です。胆石が存在しても無症状のことが多いですが、結石が胆管に詰まると「胆石発作」として、みぞおちから右上腹部にかけての激しい痛みが突発性に起こります。

脂っこい食事の後に症状が出やすいのが特徴です。発熱や黄疸を伴う場合は、胆のう炎や胆管炎の可能性があるので、すぐに受診をしてください。

●心臓疾患・大血管疾患

心臓疾患・大血管疾患は、心臓の下壁の病変など、心臓や大血管の病気がみぞおちの痛みとして現れることがあります。特に突然の強い痛み、圧迫感、冷や汗を伴うような症状は、命にかかわる可能性がありますので、すぐに受診または、救急対応をしてください。

狭心症

狭心症は、心臓の筋肉(心筋)に血液を送る冠動脈が動脈硬化などによって狭くなり、心筋への血流が不足して胸の痛みや圧迫感などの症状が出る病気です。労作時(運動や労力を使った時)に胸痛が起こり、数分から10分ほど続きますが、安静にすると数分で治まるのが特徴です。痛みがみぞおちや左肩、腕、あごなどに広がることもあります。

心筋梗塞

心筋梗塞は、冠動脈が詰まり、心筋が壊死してしまう重篤な病気です。前胸部の中央部に締め付けられるような突然の激しい痛みが30分から数時間にわたって続きます。

冷や汗、吐き気、嘔吐、呼吸困難、失神などを伴うことが多く、特に冷や汗は緊急性の高い症状です。みぞおちに痛みが放散することもあります。また、糖尿病患者では胸痛がない場合もあるため、典型的でない症状が出る可能性も考えておく必要があります。

※心疾患に関して詳しくは、疾患ナビ「心疾患(狭心症、心筋梗塞)」も併せてご覧ください。

腹部大動脈瘤

腹部大動脈瘤は、大動脈の一部が異常に拡張して瘤(こぶ)状になる病気で、動脈硬化が主な原因です。ほとんどの場合は無症状のため、高齢者や動脈硬化のリスクがある人は、自覚症状がない場合でも注意が必要です。

胸部大動脈に瘤ができた場合、それが大きくなると声のかすれや呼吸困難、嚥下困難などの圧迫症状が現れることがあります。みぞおちの痛みにつながることはまれですが、腹部に拍動性のしこり(心臓の拍動に合わせて、体内で脈打つように触れることができる腫瘤)を感じたり、持続的な痛みが続く場合は、破裂の危険性が高まっているサインです。すぐに受診をしてください。

●神経の疾患

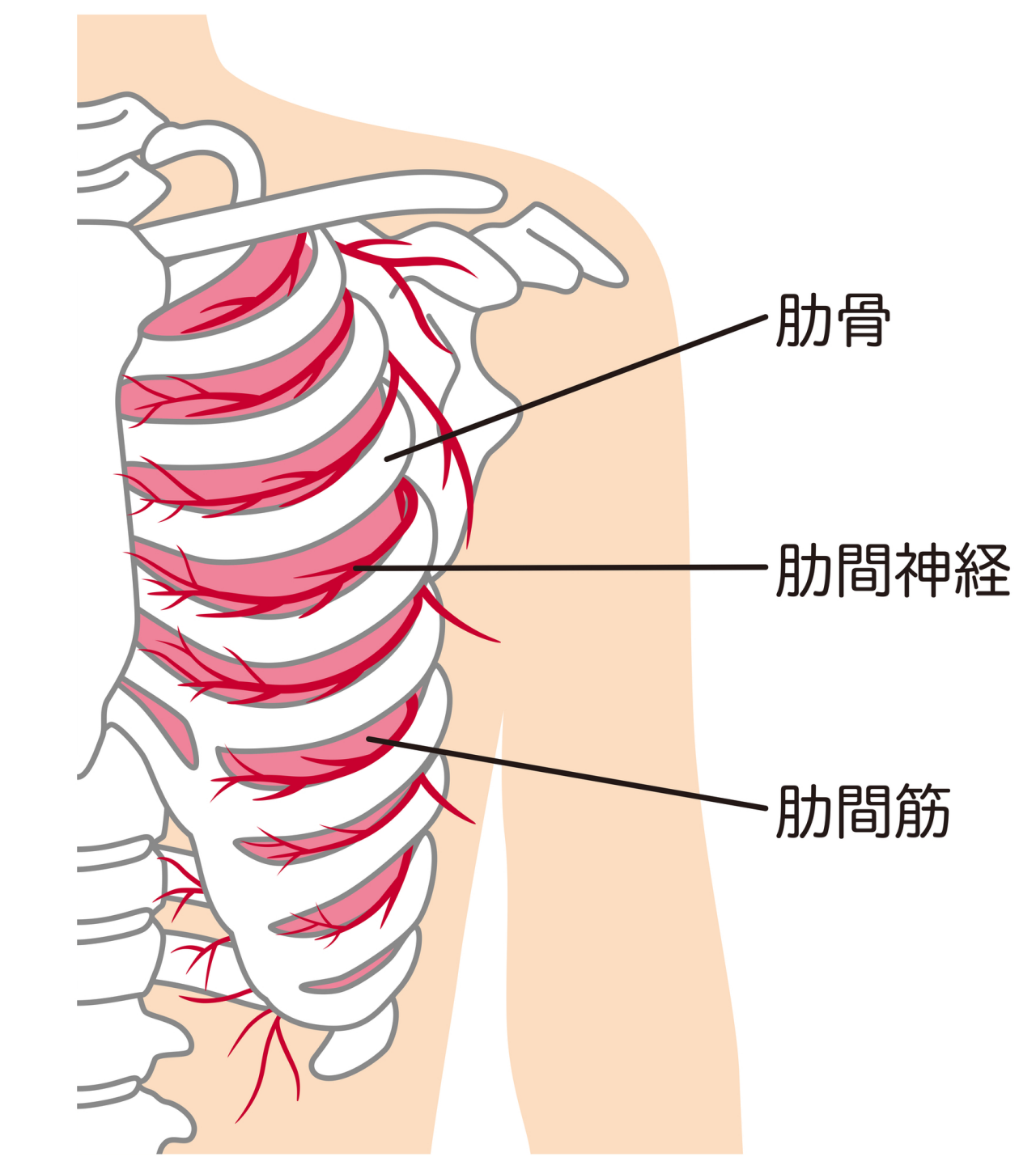

みぞおちの痛みは、内臓の病気だけでなく、神経のトラブルによっても引き起こされる場合もあります。肋骨に沿って走る肋間神経や、過去に感染したウイルス(帯状疱疹)が原因となるケースも見られます。

肋間神経痛

肋間神経痛は、肋骨に沿って走る肋間神経が、何らかの原因で刺激されたり圧迫されたりして痛みが生じる状態です。ピリピリ、チクチク、針で刺されるような、あるいは電気が走るような瞬間的な痛みが特徴です。

深呼吸や咳、体の姿勢を変えることで痛みが強くなることがあります。骨折や椎間板ヘルニア、帯状疱疹などが原因となることもあります。

帯状疱疹

帯状疱疹は水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気ですが、特徴的な発疹が出る数日前から、体の左右どちらか片側の神経に沿ってピリピリ、チクチクとした痛みが現れることがあります(前駆痛)。このような痛みがみぞおちに感じられることもあります。

その後、痛みを伴う赤い発疹と水ぶくれが帯状に現れます。発疹が治った後も痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」に移行することもあります。

※帯状疱疹に関して詳しくは、疾患ナビ「帯状疱疹」も併せてご覧ください。

みぞおちの痛みの症状(原因別)

みぞおちの痛みは、痛みの種類や症状によって、以下のように原因となる疾患をある程度推測することができます。あらかじめ症状の具体的な特徴を知っておくと、受診時に医師に痛みを正確に伝えることができます。感じた痛みは、どんな些細なことでも伝えるようにしましょう。医師は、患者さんの言葉から多くの診断のヒントを得ています。例えば、「こんな痛みがあるので、この病気が心配です」と具体的に伝えることで、医師もそれに沿った診断を進めてくれる可能性が高まります。

機能性ディスペプシア

症状:みぞおちの不快感、膨満感、食後のもたれ、早期飽満感(すぐに満腹になる)。

特徴:検査では異常が見つからないが、慢性的に不調が続く。ストレスや生活リズムの乱れが影響しているケースが多い。若い女性に多い。

胃炎・胃潰瘍

症状:シクシク、キリキリする痛み。

特徴:空腹時や夜間に痛みが強くなりやすい。食後には一時的に緩和することも。吐き気や胸やけを伴う場合も。

逆流性食道炎

症状:胸焼け、酸っぱいゲップ(吞酸:どんさん)、のどの違和感、のどのつまり感。みぞおちに焼けつくような不快感があることも。

特徴:横になると悪化する傾向があり、就寝中に症状が出ることも。高脂肪食やストレスが影響。

膵炎・胆石

症状:突発的に発症する、強い持続的な痛み、背中への放散痛。

特徴:脂っこい食事の後に悪化する傾向。吐き気や嘔吐を伴うことも多く、発熱や黄疸を伴う場合は速やかに受診を。

狭心症・心筋梗塞

症状:数分間持続する突然の強い圧迫感(締め付けられるような痛み)、呼吸困難、冷や汗。

特徴:みぞおちに痛みが放散することがある。狭心症は労作時に起こり安静で改善、心筋梗塞は30分以上持続しニトログリセリンは無効。高齢者や高血圧・糖尿病のある人は特に要注意。

肋間神経痛・帯状疱疹

症状:ピリピリ、チクチクした瞬間的な痛み、針で刺すような、電気が走るような痛み。

特徴:姿勢によって変化するなら肋間神経痛の可能性。発疹が出る数日前から痛みが先行することもある(帯状疱疹の前駆痛)。しびれがあるようなら帯状疱疹の可能性も。

食中毒

症状:腹痛、吐き気、下痢、発熱。

特徴:食事をして数時間〜数日後にこれらの症状が出た場合は食中毒を疑う。症状が出るまでの時間や症状の現れ方は、原因となる病原体によって異なる。

みぞおちの痛みの治療・対処法

みぞおちの痛みを感じた際、症状の程度や継続期間によって、医療機関への受診が必要かどうかを見極めることが大切です。特に、以下のようなサインが見られる場合は、すぐに受診をしてください。

● 受診が必要なサイン

これらのサインがある時は、自己判断せずに速やかに医療機関を受診しましょう。

• 痛みが数日以上続く: 軽度な痛みであっても、数日間続く場合は、単なる胃の疲れではない可能性があり、専門医の診断が必要です。

• 吐き気、嘔吐、発熱を伴う: 感染症や炎症が進行している可能性があります。特に発熱は重症化のサインである場合も。胆のう炎や胆管炎、膵炎などでは発熱を伴うことが多く、すぐに受診が必要です。

• 黒色便(タール便)や吐血: 食道・胃や十二指腸からの出血の明確なサインであり、食道潰瘍、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、あるいはがんなどの重篤な疾患の可能性も。出血量が多い場合は緊急性が高いです。すぐに受診を。

• 突然バーンと来たり、ギューッと圧迫されたりするような激しい痛み、呼吸困難、冷や汗: 狭心症や心筋梗塞、大動脈解離など、命にかかわる緊急性の高い循環器系の疾患の可能性が高い症状です。特に冷や汗を伴い、血圧低下、呼吸困難感がある場合は、ショック状態に陥っている可能性もあり、一刻も早い救急搬送が必要です。

• 体重減少: ダイエットをしたわけではないのに起こる体重減少は、がんなどの悪性疾患が隠れている可能性も考えられるため、痛みの有無にかかわらず注意が必要です。

• 腹部にしこりがある: 腹部に触れるしこりがある場合、腫瘍などの可能性があり、精密検査が必要です。

• 背部への放散痛: みぞおちの痛みだけでなく、背中にも痛みが広がる場合、膵臓や胆のうの疾患、大動脈瘤など、胃以外の重篤な病気のサインであることがあります。

●原因に応じた治療方法

みぞおちの痛みの治療は、原因によって大きく異なります。診断に基づき、それぞれの病態に合わせた治療が行われます。

機能性ディスペプシア

胃の運動機能を改善するアコチアミドや漢方薬の六君子湯(りっくんしとう)が処方されます。胃酸過敏が強い場合は、胃酸分泌抑制薬(PPI、H2ブロッカー)も用いられます。ストレスが大きく影響するため、消化機能改善薬にプラスして抗不安薬を使う場合があります。食生活の見直しやストレスケアも大切です。

急性胃炎

暴飲暴食など原因が明らかな場合は、ストレスを避け、胃を休ませることが基本です。1日程度の絶食も胃を休ませるのに有効です。症状が軽ければ市販の胃薬で様子を見ることもできますが、数日間など長引く場合は医療機関を受診しましょう。胃酸分泌抑制薬や胃粘膜保護薬が処方されることがあります。

慢性胃炎・胃潰瘍

疾患の主な原因であるピロリ菌の検査を行い、陽性の場合は最も有効な治療法である除菌療法を行います。ピロリ菌を除菌することで、根本原因を取り除き、再発リスクを減らすことができます。

また、胃酸分泌抑制薬も用いられます。痛み止めの薬(NSAIDs)が原因の場合は、服用の中止を検討※します。

※医学的に止められないこともある。

逆流性食道炎

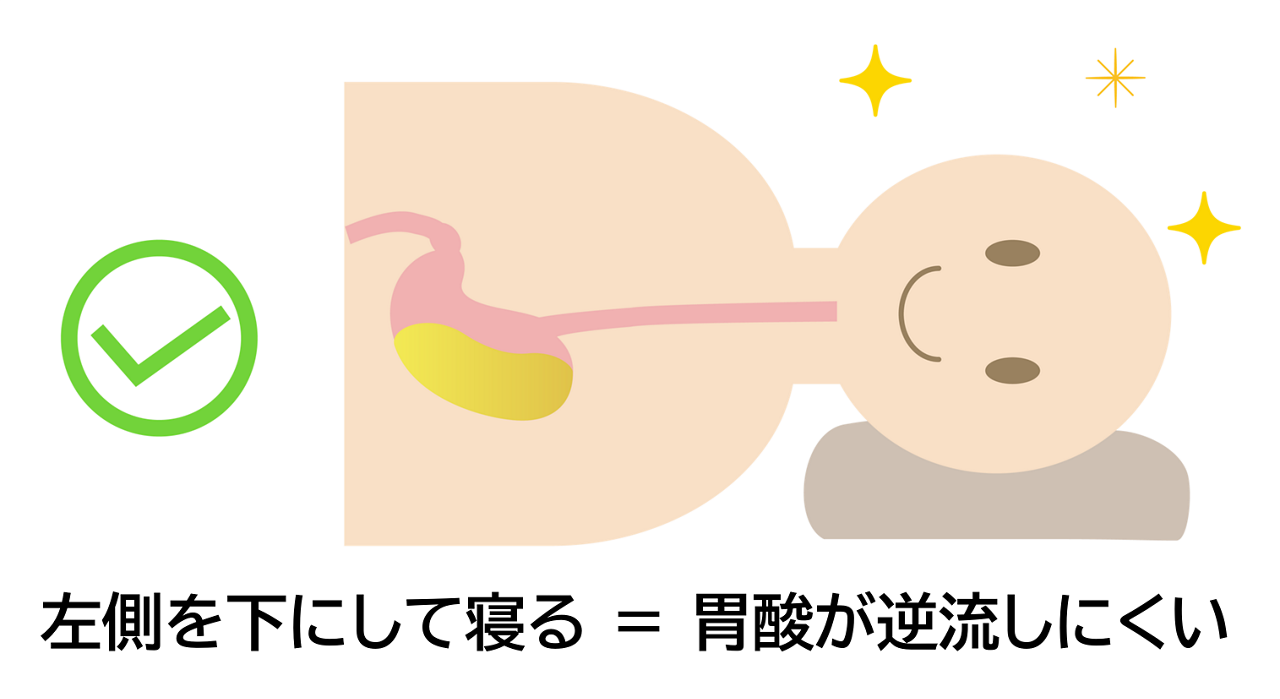

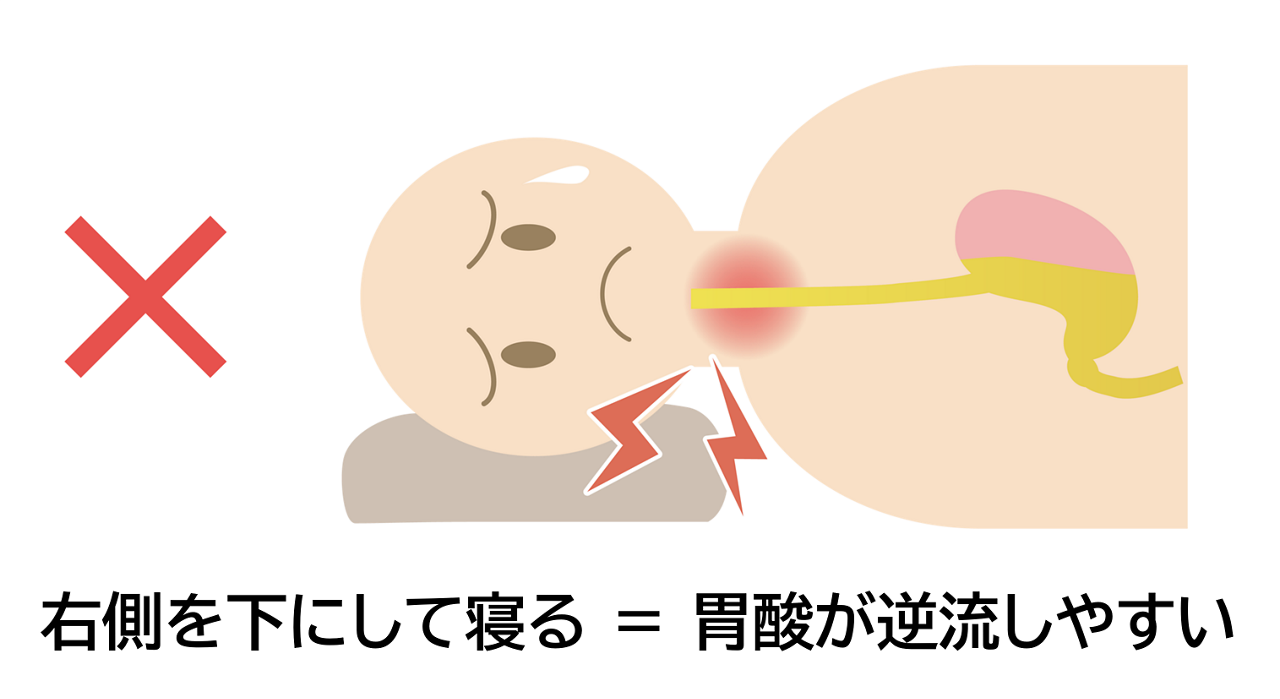

胃酸の分泌を抑える制酸剤の服用が中心となります。薬物治療と並行して、生活習慣の改善も非常に重要です。高脂肪食を避ける、就寝3時間前までに食事を終える、就寝時に体の左側を下にして横向きで寝るなど、食生活や就寝時の姿勢の工夫が必要です。

左側を下にして寝ることで、食道よりも胃が低い位置になり、胃酸の逆流を防ぎやすくなります。他にも、ガムをかむことも有効です。唾液の分泌を促し、アルカリ性である唾液が食道内の胃酸を中和してくれます。

狭心症・胆石・胆のう炎・膵炎などの重篤疾患

これらの疾患は、放置すると命にかかわる可能性があります。狭心症や心筋梗塞では、冠動脈カテーテル治療やバイパス手術などにより、血流を再開させることが最優先されます。

胆石や胆のう炎、膵炎では、絶食・点滴加療に加え、内視鏡による結石除去や胆のう摘出術、膵管ドレナージなどの緊急手術が必要となることがあります。

●自宅での対処法

軽度なみぞおちの痛みであれば、自宅で以下の方法を試してみましょう。ただし、症状が数日間続いたり、悪化したりする場合は、自己判断せずに必ず医師に相談しましょう。

• 胃に優しい食事を摂る: うどん、おかゆなど、消化しやすく胃に負担の少ない食事を選びましょう。胃を休ませることで、炎症を軽減させます。

• アルコール、刺激物や脂っこいものは避ける: 胃酸の分泌を促したり、胃粘膜を刺激したりするため、症状がある間はこれらのものを控えましょう。胃への刺激を最小限に抑えることで、症状の悪化を防ぎます。

• 急性胃炎であれば、市販の胃薬を一時的に使用: 症状が軽い急性胃炎の場合、市販の胃薬で一時的に症状を和らげることができます。しかし、数日間経っても症状が改善しない場合は別の病気の可能性があるので、必ず受診しましょう。

• ストレスを減らし、しっかり休む: ストレスは胃の機能に大きく影響するため、十分な休息をとり、リラックスする時間を確保しましょう。ストレスが自律神経の乱れを引き起こし、胃の不調につながることがあります。症状が数日続く場合は、ストレス以外の原因も考えられます。

みぞおちの痛みの予防法

みぞおちの痛みを防ぐには、日々の生活習慣の見直しが重要です。以下のようなポイントを意識することで、痛みを引き起こす要因を減らすことができます。

●食生活の見直し

胃の負担を軽減し、胃酸の分泌リズムを整えるために、規則正しい食生活を心がけましょう。寝る直前に飲食すると胃酸が逆流しやすいため、就寝3時間前までに食事を終えるのが理想的です。

脂っこいもの、刺激物、カフェイン、アルコールは胃酸の分泌を過剰に促したり、胃粘膜を刺激したりするため、できるだけ避けます。食べ過ぎ、早食いは胃に過度な負担をかけるため、よくかんで腹八分目を心がけましょう。

他にも、痛み止め(NSAIDs)の漫然とした服用は胃潰瘍のリスクを高めるため、医師や薬剤師と相談の上、慎重に使用しましょう。

●その他の生活習慣

喫煙は胃の血流を悪化させ、胃酸の分泌を増やし、胃潰瘍のリスクを高めます。喫煙者は非喫煙者に比べて胃潰瘍のリスクが約3倍になるともいわれており、胃の健康のためには禁煙をおすすめします。

また、ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、胃の運動機能や胃酸・胃粘液の分泌バランスを崩す大きな要因となります。日々の生活の中でストレスをためない工夫をし、適度な運動や趣味、十分な睡眠などで心身のリラックスを心がけることが大切です。

●ピロリ菌の検査や胃カメラを受けておく

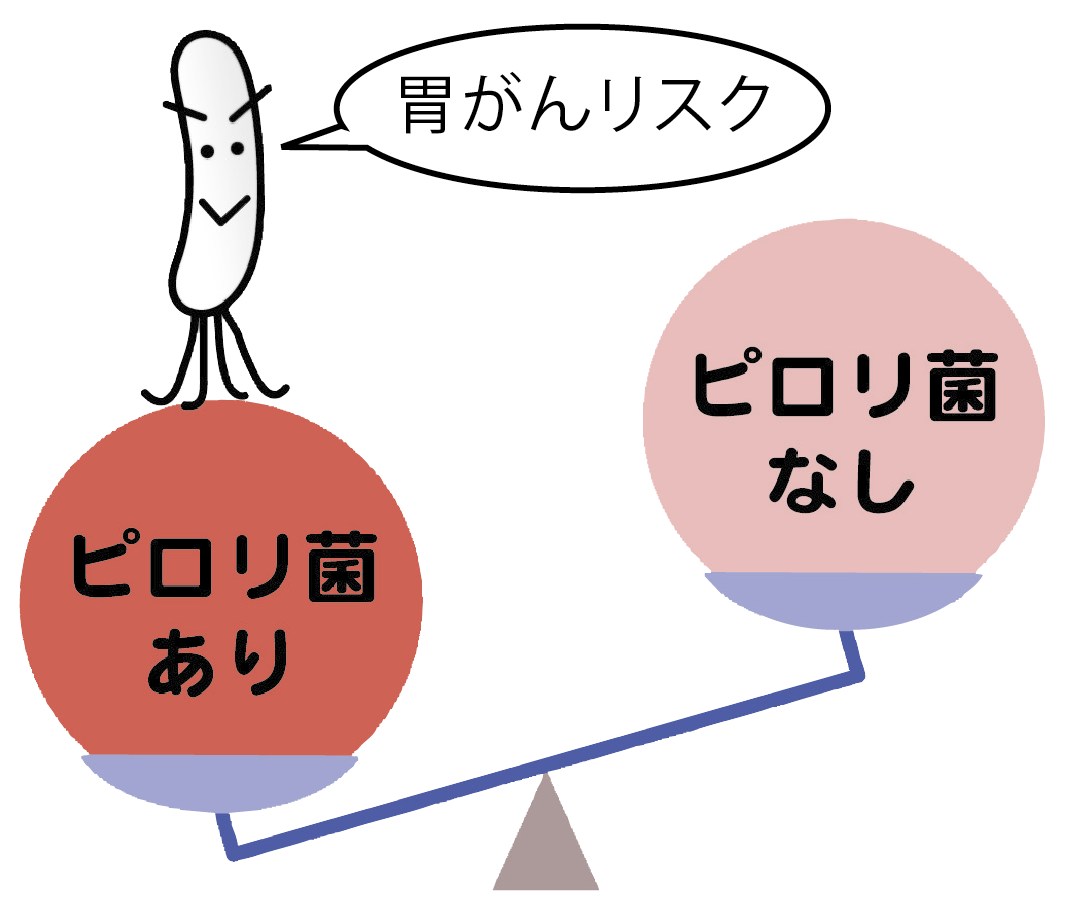

症状がない場合でも、一度ピロリ菌の検査を受けることをおすすめします。ピロリ菌は慢性胃炎や胃潰瘍の主な原因で、胃がんのリスクを高めることが分かっています。中学卒業くらいのタイミングで除菌をしてしまえば、将来的な胃がんのリスクを大幅に下げられます。

また、40歳を超えたら定期的に胃カメラ(内視鏡)の検査を受けて原因を探ることも大切です。胃カメラは、胃炎や潰瘍だけでなく、早期の胃がんを発見するために有効ですが、さらに、超音波検査(エコー)も行うとよいでしょう。胆石などを含めた病気の早期発見につながることがあります。

痛みは体からのサイン。不調や疾患を見逃さないで

みぞおちの痛みは、誰もが経験しうる身近な症状でありながら、その原因は多岐にわたります。単なる胃の不調から、心臓疾患、膵臓疾患、胆のう疾患、さらには神経のトラブルやがんといった重大な病気が隠れていることも少なくありません。

みぞおちに痛みを感じたら、体からの大切なサインだと考えましょう。サインを見逃さずに対応すれば、病気の早期発見や健康維持につながります。

製品情報サイト

製品情報サイト