腰椎椎間板ヘルニア

「ヘルニア」とは、体内の臓器や組織が本来あるべき場所から「飛び出した状態」のことを指します。腰椎椎間板ヘルニアは、腰椎(ようつい:背骨の腰の部分)の骨と骨をつなぐクッションである「椎間板(ついかんばん)」の組織が壊れ、外に飛び出してしまう病気です。押し出された椎間板の組織が、背骨の神経の通り道を圧迫するため腰痛や足のしびれなどが引き起こされます。

力仕事やスポーツによって、腰に力が加わったりひねったりすることが発症のきっかけになり、20代から50代くらいの比較的若い人にも多い病気です。

腰椎椎間板ヘルニアについて、原因や症状、治療法について専門医が解説します。

名古屋大学医学部大学院卒業。医学博士。あいちせぼね病院理事。日本整形外科学会専門医、脊椎脊髄病医、脊椎内視鏡下手術・技術認定医。日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医、脊椎脊髄外科専門医。日本PED研究会世話人。

腰椎椎間板ヘルニアについて知る

腰椎椎間板ヘルニアの原因

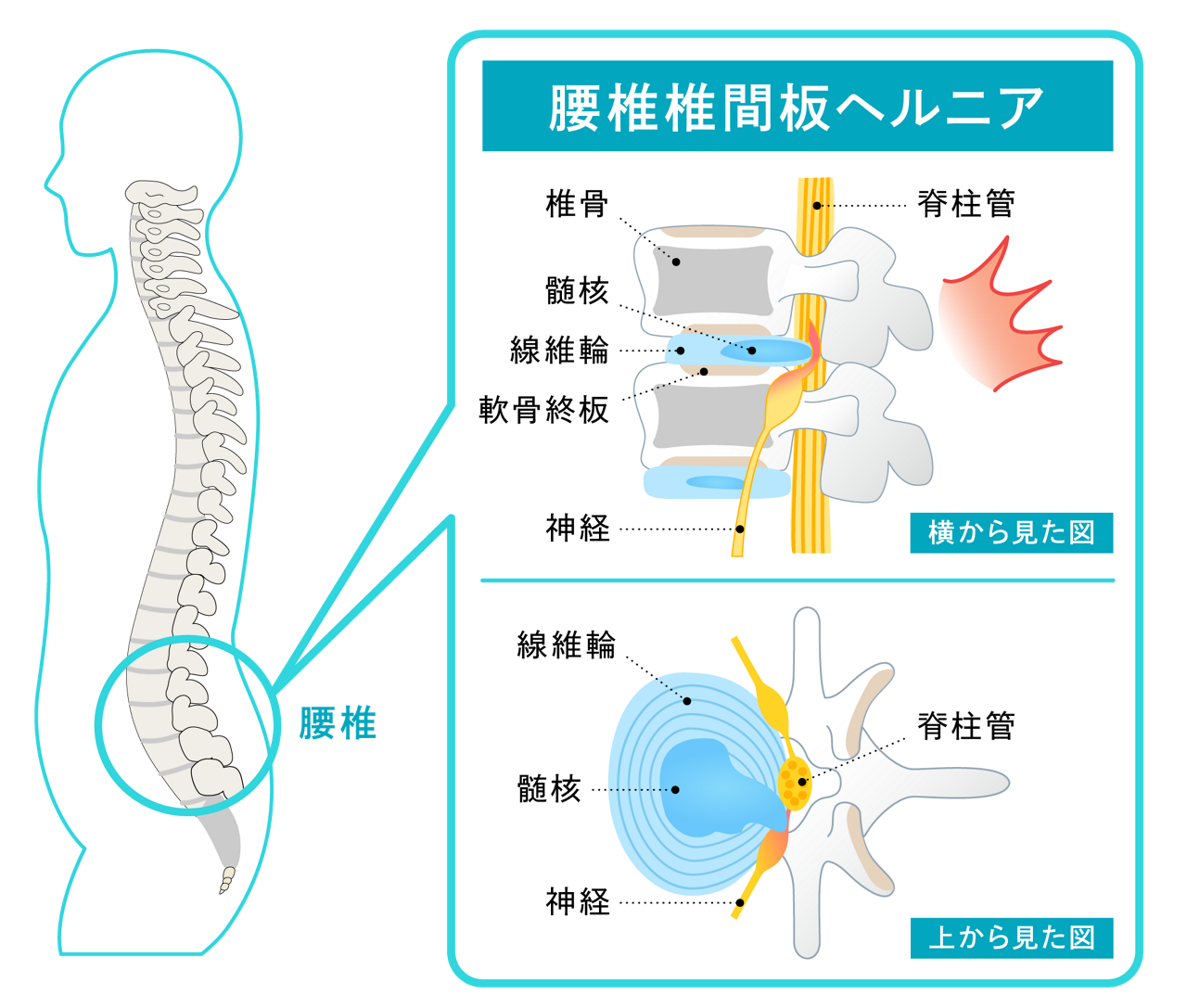

椎間板とは、腰椎を構成する椎骨(ついこつ)と椎骨の間で、クッションの役割をしている円盤状の軟骨組織です。

椎間板は、「髄核(ずいかく)」と呼ばれる水分を含むゼリー状の組織を、多層の線維でできた「線維輪(せんいりん)」という組織が覆っています。このクッションがあることによって椎骨にかかる力が分散され、負担を和らげているのです。また、「軟骨終板(しゅうばん)」という約1mmの薄い軟骨が、椎骨と椎間板を連結しています。

力仕事やスポーツ、加齢などで椎間板に繰り返し強い力がかかると、線維輪が徐々に弾力を失って亀裂が入り、髄核の一部が外に飛び出します。これが腰椎椎間板ヘルニアです。多くの場合は髄核が飛び出しますが、重症のヘルニアになると、線維輪や軟骨終板が飛び出してしまうケースもあります。

飛び出した椎間板の組織が脊柱管(せきちゅうかん:背骨の中にある神経の通り道)などに当たって神経を圧迫することで、知覚神経の障害(下肢の痛み・しびれなど)や、運動神経障害(下肢の筋力の低下)を引き起こします。

腰椎椎間板ヘルニアは、介護職や運送業など腰に負担のかかる力仕事や、座りっぱなしで腰に負担がかかっている人、腰をひねる運動をしている人、運動不足で腹筋や背筋など体幹の筋力が弱くなっている人などに起こりやすいのが特徴です。

腰椎椎間板ヘルニアになりやすい人

・中腰や前かがみなど、腰に負担のかかる仕事をしている

・腰をひねる運動をしている

・長時間座りっぱなし

・体が硬い、運動不足

・遺伝的要因(もともと椎間板が変性しやすい)

・ストレスがある(血流低下や筋肉の緊張が起こる)

・喫煙している(血流が低下する)

椎間板ヘルニアの症状

突然痛みが出ることもあれば、徐々に痛みが出てくる場合もある

腰椎椎間板ヘルニアは、重い物を持ち上げた瞬間に、椎間板の組織が飛び出して突然痛み出すこともあれば、時間をかけて、じわじわと痛みが増していくケースもあり、発症の仕方は様々です。ぎっくり腰だと思ったら、検査をしてみて初めて腰椎椎間板ヘルニアだったと分かることもあります。

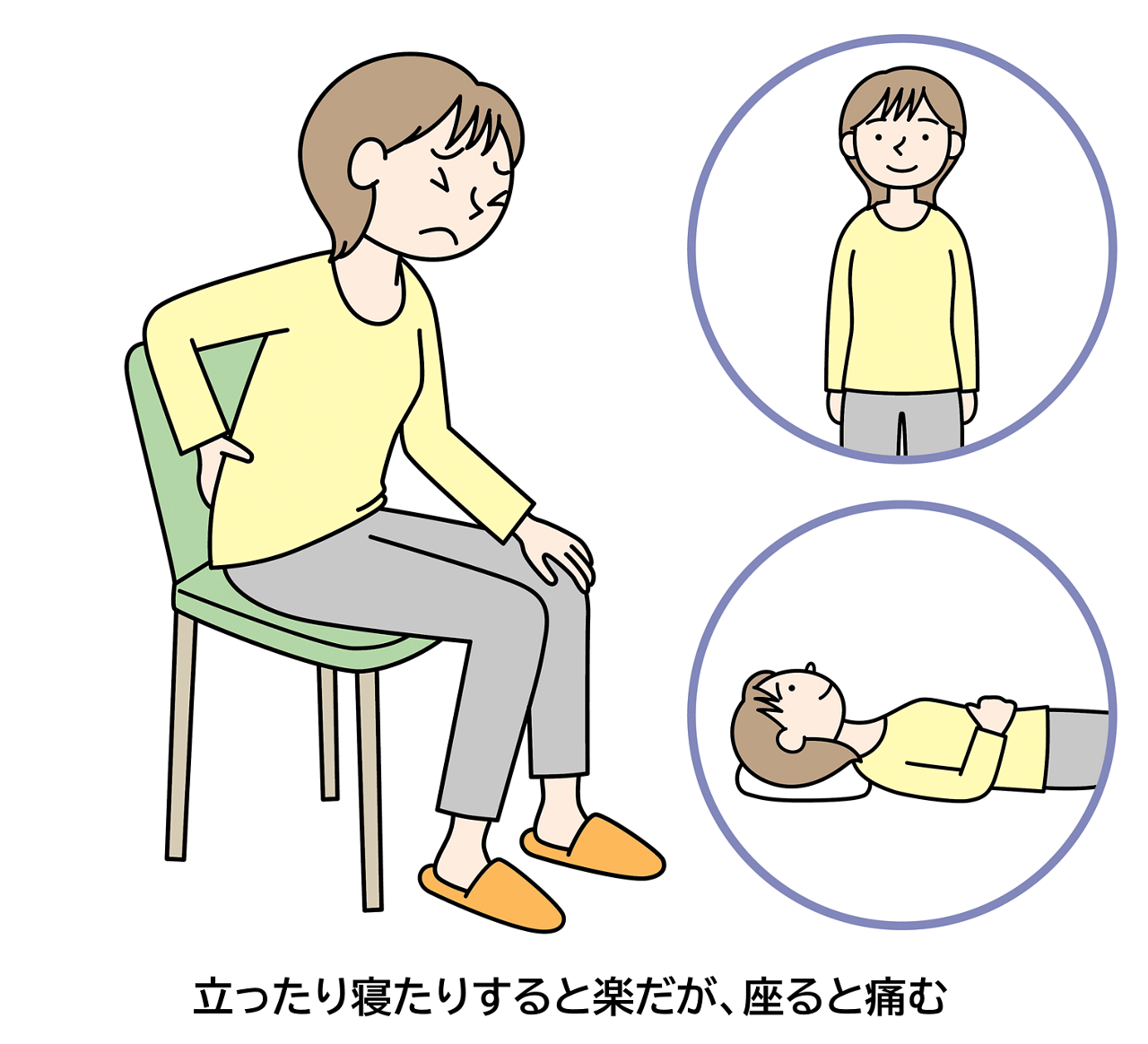

立っているよりも座っているほうが痛い、前かがみになると痛い

腰痛の中でも、腰椎椎間板ヘルニアのように椎間板が原因で起きる腰痛は、「座っているよりも、立っているほうが楽だ」という特徴があります。これは、座っている姿勢のほうが、立ち姿勢よりも椎間板内の圧力が高くなるためです。椎間板の負担は、立っている時を基準にすると、座り姿勢で1.4倍、立って前かがみになる姿勢(中腰)で1.5倍になるといわれています。

そのため、立っている姿勢や寝ている姿勢だとそれほど痛まないのに、座っていると腰が痛くなるという人は、腰椎椎間板ヘルニアなど、椎間板が原因の腰痛の可能性があります。

また、腰椎椎間板ヘルニアは前屈すると痛みが強まる傾向にあります。これは、前かがみ姿勢で椎間板に圧がかかることで、線維輪の背中側が破れて、髄核などの組織が椎間板の後ろ側(背中側)に飛び出すことが多いためです。

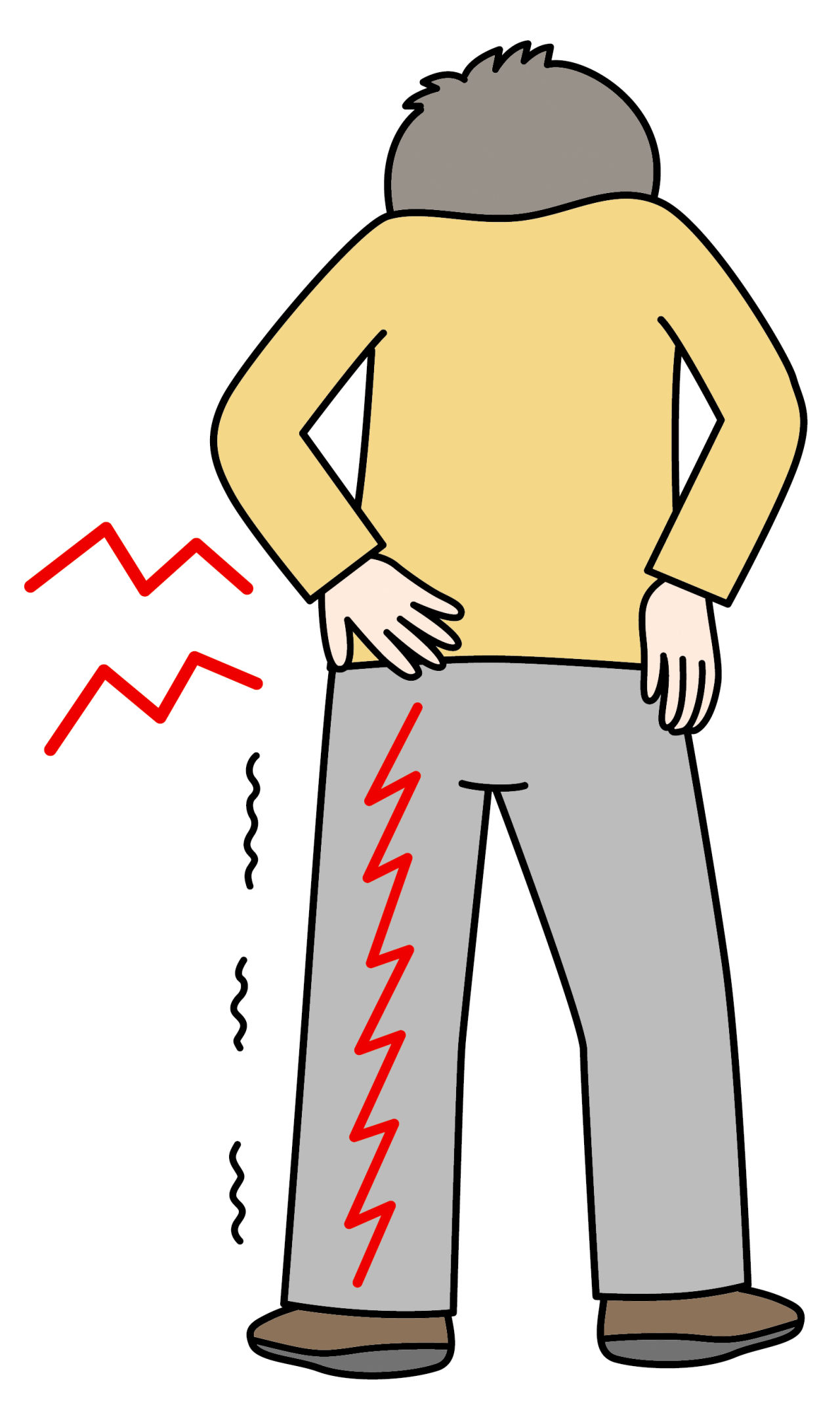

進行すると下肢にしびれや痛みが起こる

腰椎椎間板ヘルニアは、何かの拍子に椎間板の組織が押し出された場合には、腰の痛みと脚のしびれや痛みが同時にやってくることもありますが、初期は腰痛だけのことも多く、徐々に進行してお尻から下肢へ痛みが広がっていく場合もあります。

さらに、神経が強く圧迫されると知覚神経に障害が出たり、運動神経が圧迫されて筋力が低下したりすることもあります。

・知覚神経の障害…下肢にしびれや痛みを感じる坐骨神経痛が起きる。症状は片側の足に出ることが多い。重度の場合には、膀胱や直腸につながる「馬尾(ばび)神経」を圧迫してしまい、排尿・排便障害が現れることもある。

・運動神経の障害…下肢の筋力が弱くなる。足首や足指を持ち上げる筋力が低下して「かかと立ち」ができなくなったり、足首や足指を下げる筋力が低下して「つま先立ち」ができなくなったりする。

髄核の飛び出し方によっては自然に治る場合もある

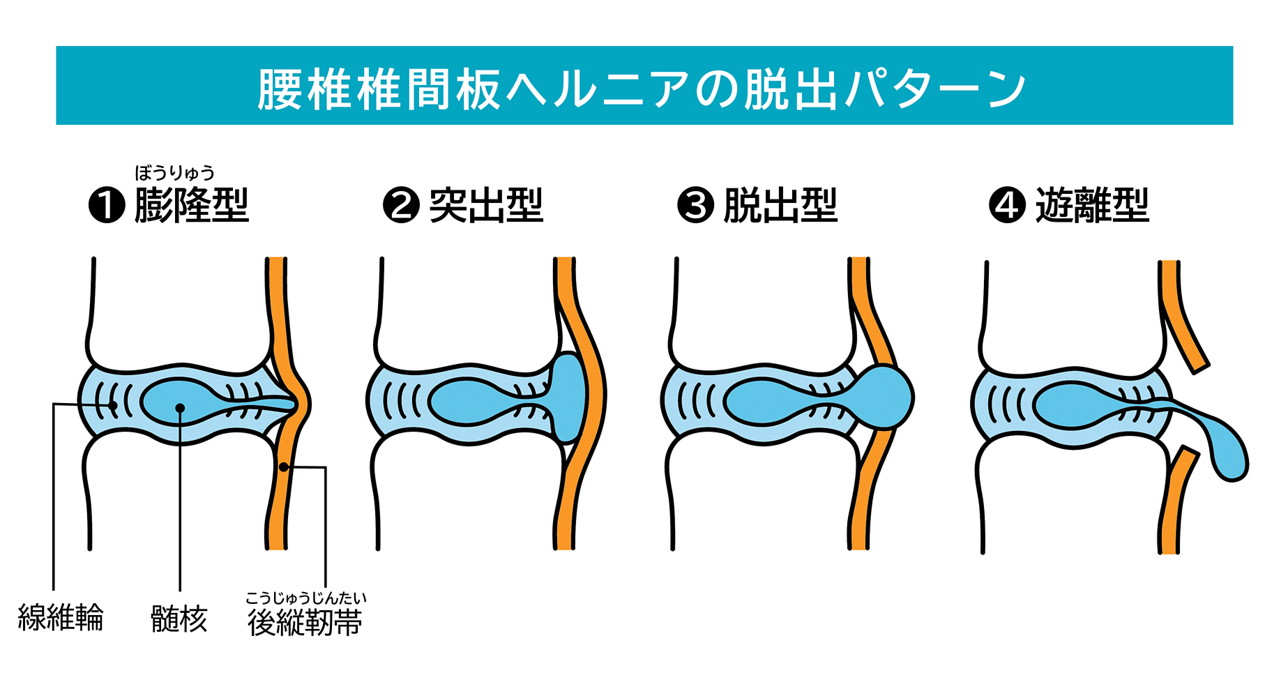

腰椎椎間板ヘルニアの症状は、髄核が後縦靭帯(こうじゅうじんたい:椎骨と椎骨を後ろ側でつなぐ丈夫な線維組織)を突き破るタイプと突き破らないタイプがあり、大きく分けて次の4つのパターンがあります。

① 膨隆(ぼうりゅう)型…髄核が線維輪の中に留まった状態

② 突出型…髄核が線維輪から飛び出しているが、後縦靭帯の中には留まった状態

③ 脱出型…髄核がさらに外側に飛び出し、後縦靭帯も突破して脱出した状態

④ 遊離型…飛び出した髄核がちぎれて、他の場所に移動した状態

このうち「③ 脱出型」と「④ 遊離型」は、血液中の白血球の一種、マクロファージ(貪食細胞)が髄核を異物と見なして溶かすことで、自然に縮小したり吸収されたりして3~6カ月程度で自然治癒することがあります。髄核は柔らかいので、比較的大きなヘルニアでも症状がそれほど重症にはならず、自然治癒が見込めますが、線維輪や軟骨終板などの硬い組織が飛び出した場合は、少し飛び出しただけでも痛みは強くなります。

腰椎椎間板ヘルニアの治療・対処法

腰椎椎間板ヘルニアを疑う場合は、整形外科を受診しましょう。視診、問診、触診、MRIなどの画像検査により腰椎椎間板ヘルニアかどうかが診断されます。

「保存療法」と「手術療法」があり、基本は保存療法

腰椎椎間板ヘルニアの治療は、大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。以前は手術することが多かった病気ですが、髄核が飛び出た場合、マクロファージに溶かされてだんだん小さくなることや、線維輪にできたひびも自然に修復されることが分かったことから、近年では保存療法が選択されることが多くなっています。

●保存療法

保存療法としては、以下のような対症療法が行われ、改善に導きます。

・安静…痛みが強い急性期は安静にする。

・薬物療法…消炎鎮痛薬、神経因性疼痛の鎮痛薬、筋弛緩薬、神経ブロック注射などで痛みを和らげる。

・理学療法…体操などで体を動かす「運動療法」、腰椎を引っ張る「牽引(けんいん)療法」、高周波で皮下組織を刺激する「超音波療法」、患部を温める「温熱療法」、コルセットなどを着用する「装具療法」など。

●手術療法

排尿・排便障害など、重度の馬尾神経症状が現れた場合は、できるだけ速やかに手術をします。また、保存療法を3~6カ月続けても腰痛や坐骨神経痛、下肢のしびれが改善せず、悪化していく場合には手術が検討されます。手術には以下の方法があります。

・腰椎椎間板切除術…背骨の一部を削り、突出したヘルニアを取り除く方法。

・内視鏡手術…飛び出したヘルニアを内視鏡を用いて直接取る、体への負担が少ない方法。

●椎間板内酵素注入療法

手術に代わる新しい治療法として、髄核の保水成分を分解するコンドリアーゼという酵素を、飛び出た髄核に注入することでヘルニアを徐々に縮小させる治療があります。ただし、一生で1回しかできないなどの注意点もあり、医師と相談しながら行います。

●セルフケア

痛みが強い急性期は冷やすのが基本ですが、温めたほうが楽になる人もいるので、自分の状況に合わせて対処しましょう。腰痛は、椎骨を支える筋肉(腹筋や背筋などお腹周りの筋肉)を減らさないことが改善のために大切です。そのため、痛みが少し落ち着いたら安静にし過ぎず、痛みが許す限りは動くようにしましょう。コルセットが処方されたら正しく使用し、同様の理由でいつまでも頼り過ぎないことが大切です。

腰椎椎間板ヘルニアの予防法

腰椎椎間板ヘルニアは、日常生活の動作がきっかけで起きるため、次のようなことに気をつけましょう。

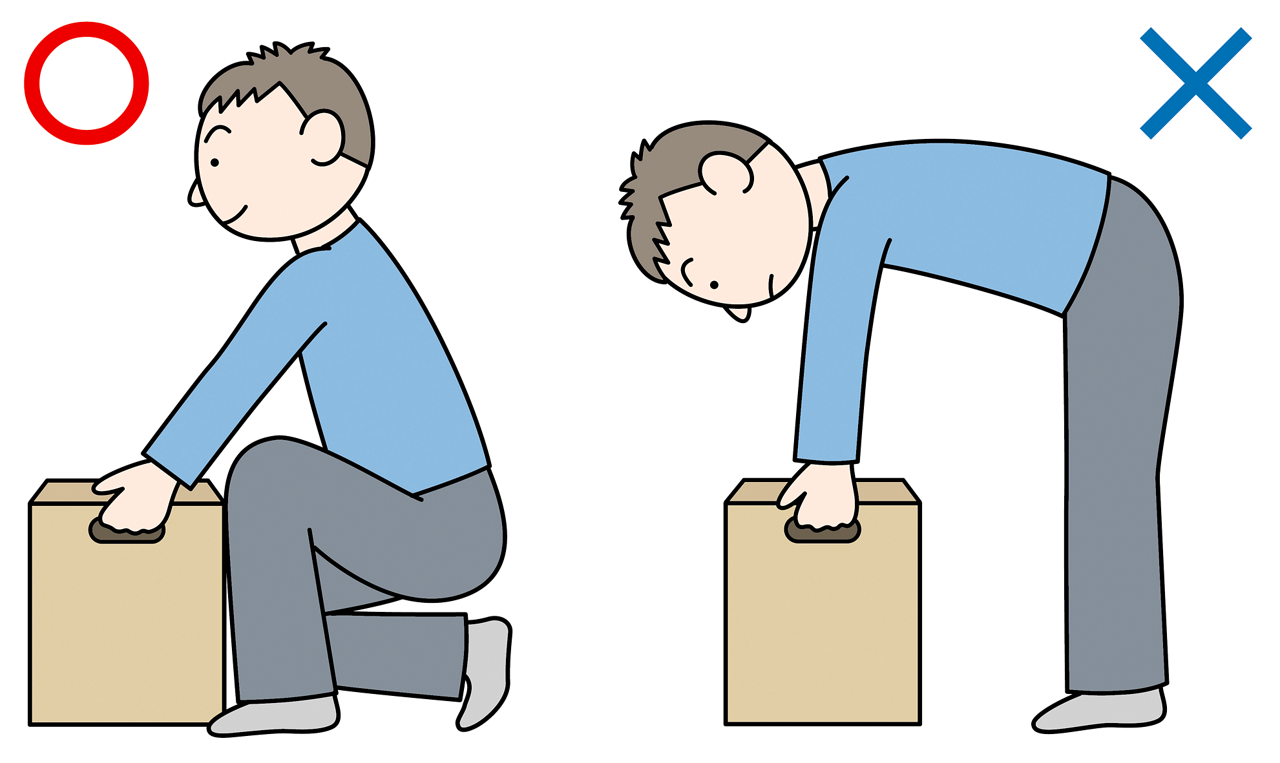

重い物はなるべく持ち上げない。持ち上げる時は姿勢に気をつける

重い物はなるべく持ち上げないように工夫しましょう。荷物を持ち上げる必要がある場合にはできるだけ体に近づけて、膝を曲げて持ち上げるようにしましょう。

生活習慣の改善

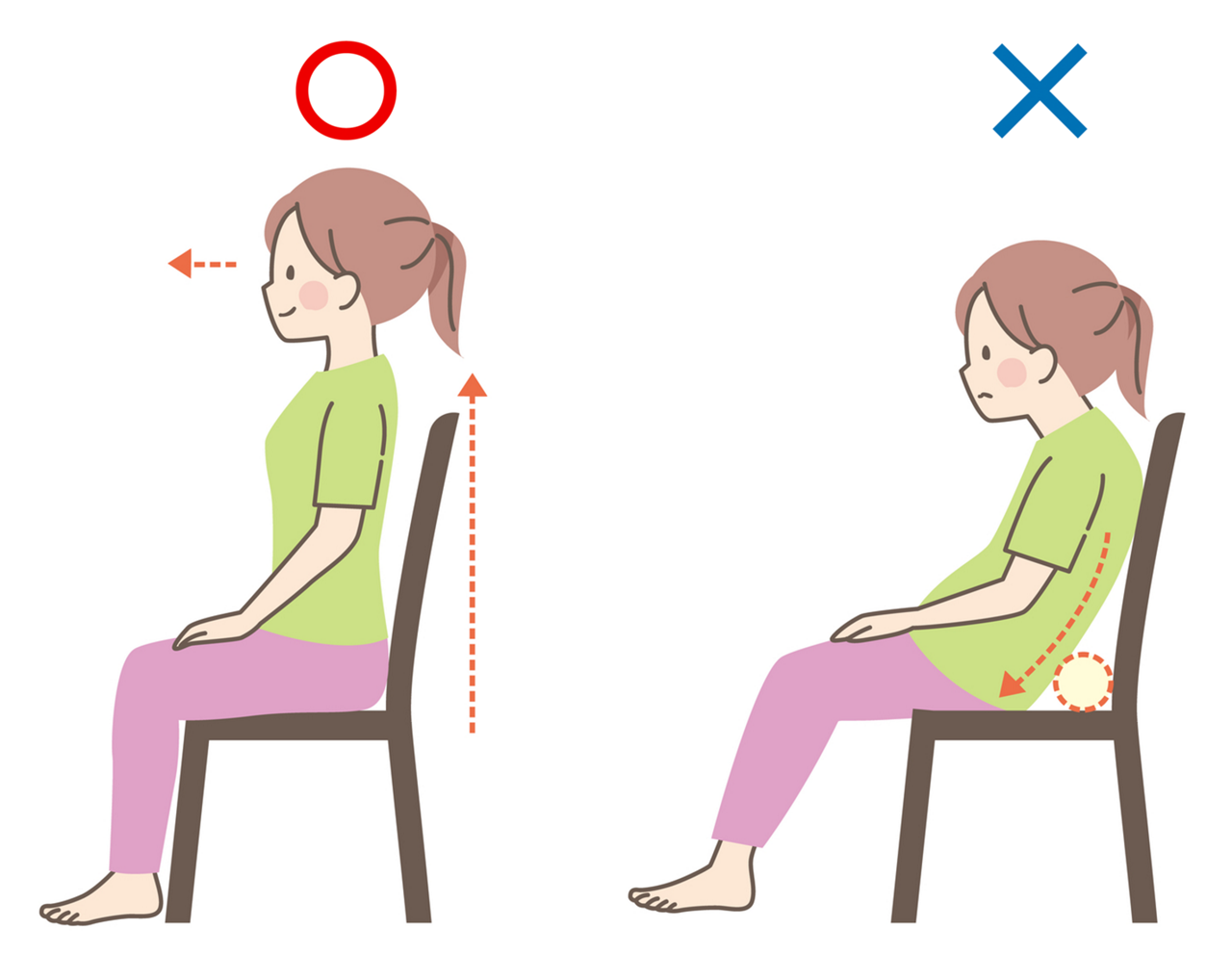

・正しい姿勢を保ち、長時間座り過ぎない…デスクワークでは背筋を伸ばして座ります。背もたれに頼り過ぎず、猫背になり過ぎないようにしましょう。

・適度な運動…ウォーキングや体幹を鍛える運動を行いましょう。腰痛予防のストレッチもおすすめです。

・体重管理…肥満は腰への負担を増やします。体重管理をしましょう。

・禁煙…喫煙は血流を妨げます。椎間板の血流を保つためにも禁煙がすすめられます。

・環境を整える…ベッドやいすは腰を支えやすい硬さ・高さの物を選び、腰痛クッションなど、正しい姿勢をサポートする物も活用しましょう。

腰椎椎間板ヘルニア予防・改善のストレッチ

最後に、腰椎椎間板ヘルニアの予防や改善におすすめのストレッチをご紹介します。

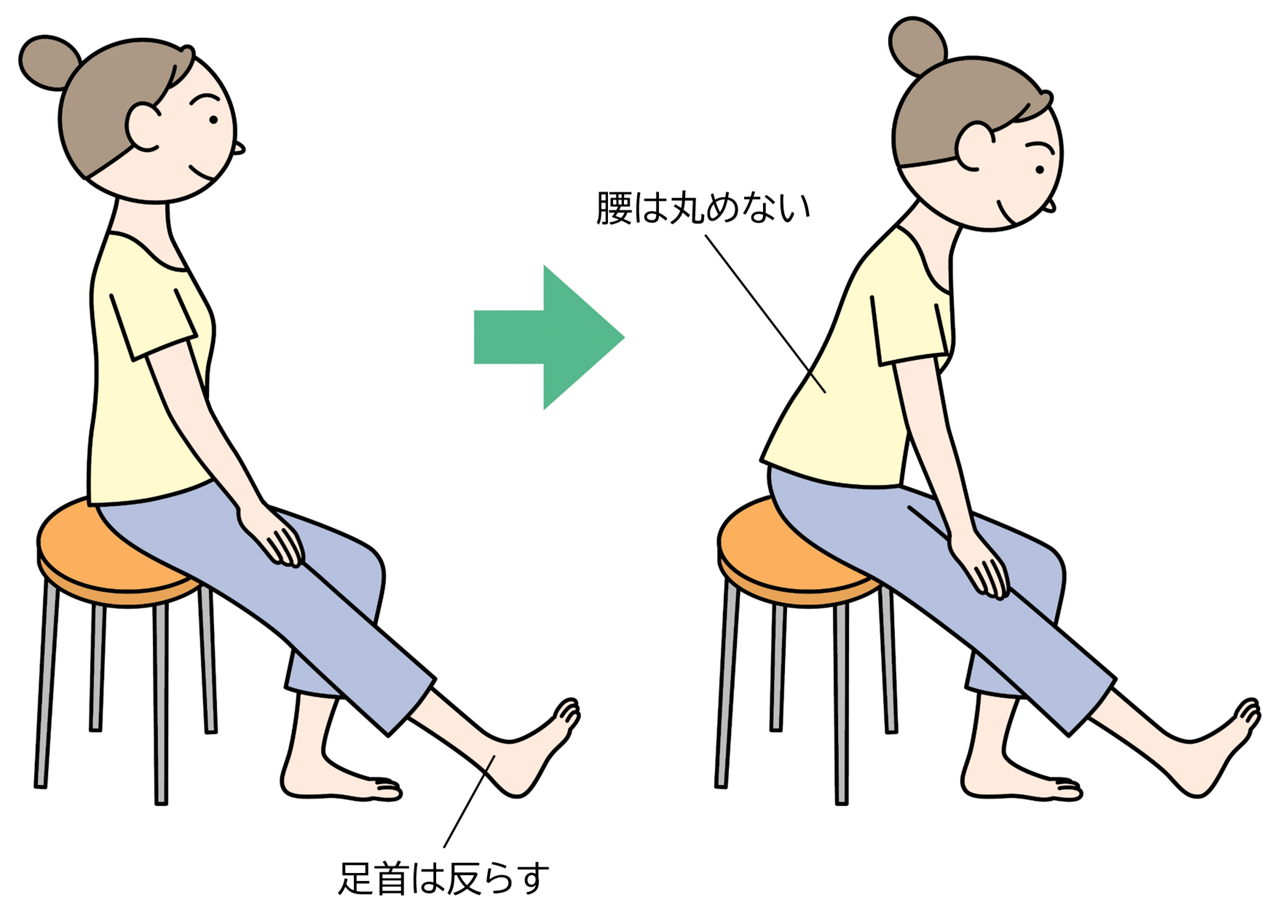

・太もも伸ばし体操

太もものストレッチです。太ももの裏が伸びていることを意識して行いましょう。

①いすに浅く座って膝を伸ばし、足首は上へ引き上げるように反らす。

②腰を丸めずに、上体を前に倒す。

③20秒間姿勢を保つ。反対の脚も行い、2セット繰り返す。

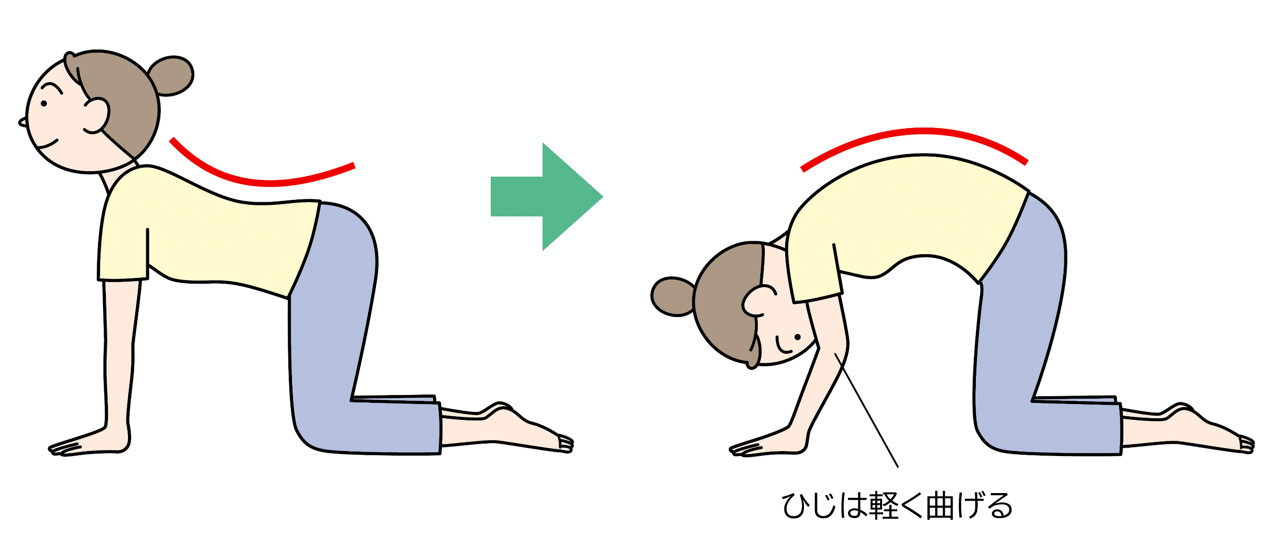

・キャットキャメル

背骨の柔軟性を高める体操で、その見た目からキャットキャメル(猫とラクダ)と呼ばれます。

①猫のポーズ……四つんばいになってひじを伸ばし、顔を正面に向ける。息を吸いながら肩甲骨を軽く寄せ、背中を反らすように力を入れる。

②ラクダのポーズ……ひじは伸ばさずに軽く曲げ、息を吐きながら背中を丸めてお腹をのぞき込む。この時、ラクダのコブのように背中を突き出して丸め、首に力を入れないこと。

③猫のポーズとラクダのポーズをゆっくりと、痛みの出ない範囲で、できるだけ大きく交互に5回ずつ行う。

製品情報サイト

製品情報サイト