眠れない、眠りが浅い……それって更年期のせい? まずは自分の睡眠を知ろう

不眠とは、眠る機会や環境が適切であるにもかかわらず、「寝つきが悪い」「眠りが浅く夜中に目が覚める」「早朝に目が覚める」「熟睡した感じがしない」結果、何らかの日中の障害を来した状態のことです。一時的な状態の場合はあまり気にしなくてもよいのですが、「日中ずっと眠気を感じる」「勉強や仕事に集中できない」など、日常生活に支障を来すようになると、何らかの治療が必要となってきます。ただし、その全てが病的なものというわけではありません。

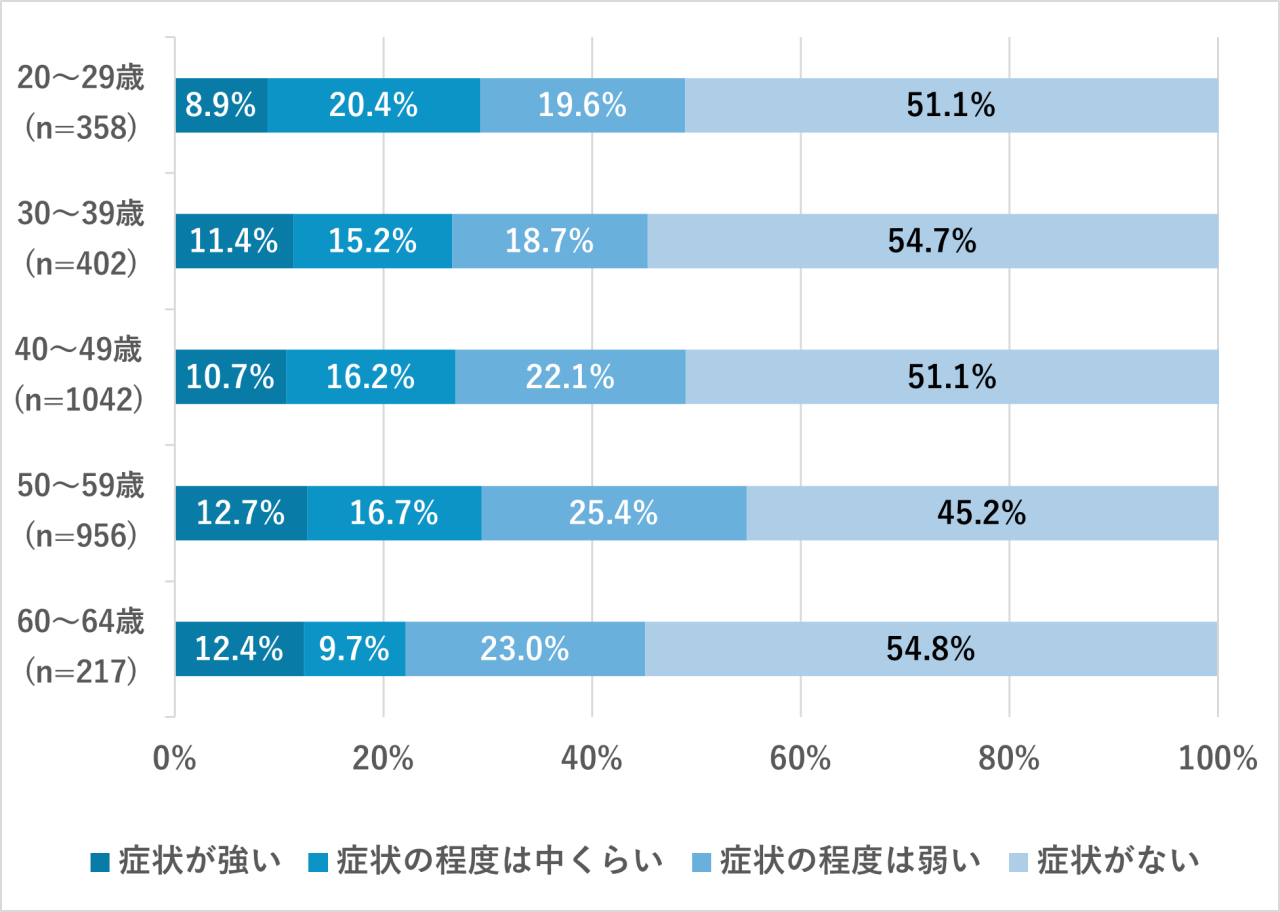

年齢を重ねると、生活環境や社会的立場、そして体の変化が影響し、睡眠の量や質も変化します。特に女性の場合は、ホルモンバランスが乱れる更年期に睡眠のトラブルが起こりやすく、数多くある更年期症状の中の1つとされています。厚生労働省の調査結果(※)でも、50代には寝つきが悪い、眠りが浅いといった悩みをもつ人が多く見られるようになります。

睡眠には、脳と体の疲れを癒やし健康維持をサポートするという、私たちが生きる上で不可欠な働きがあり、不足すると様々な体調不良やさらには寿命にも影響してしまいます。

「眠れない、眠りが浅い」と感じる原因を探るためにも、まずは自分の睡眠と向き合ってみましょう。

※「更年期症状・障害に関する意識調査」(厚生労働省)

女性の年代別 更年期症状(寝つきが悪い、または眠りが浅い)

(単数回答)

出典:「更年期症状・障害に関する意識調査」(厚生労働省)より作成

聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。

あなたの不眠タイプはどれ? まずは自分の睡眠状態を知ろう

不眠には様々なタイプがあります。まずは自分がどのタイプなのかを知ることから始めてみましょう。

【 入眠障害 】

寝つきが悪く、ベッドに入ってもなかなか眠れずに、熟睡感が得られない状態。一般的に、健康な人が布団に入ってから眠りにつくまでの時間は平均30分以内といわれています。もし、眠りにつくまでに30分~1時間以上かかる日が続く場合は、入眠障害の可能性があります。

【 中途覚醒 】

夜中に何度も目が覚め、一度起きるとなかなか寝つけなくなる状態。一般的には、年齢が上がるほど眠りが浅くなる傾向があるため、中高年や高齢者に多く見られます。眠気が残りやすく、日中の活動に影響を及ぼす可能性があります。

【 早朝覚醒 】

朝早く目が覚めてしまう状態で、中途覚醒と同様に高齢者に多く見られます。この場合の「朝早く」の目安は、起きる予定の2時間以上前とされています。目が覚めてしまった後にもう一度眠ろうと思っても、再び眠ることが難しく、眠れたとしても熟睡できません。軽度のうつ病が原因になっている場合も。

【 熟眠障害 】

睡眠時間は足りているのに満足感が得られず、「眠った気がしない」「疲れが取れない」と感じる状態です。眠りが浅かったり、睡眠が中断されてしまったりする場合に起こり、他のタイプと重なっているケースが多く見られます。

「不眠」の症状やレベルは人それぞれ

不眠の状態が続くと、肥満、糖尿病、高血圧、メタボリック症候群、うつ病など、体や心の様々な不調のリスクが高まることが分かっています。また、眠れない状態への不安や恐怖心などが次第に強くなっていき、ますます眠れなくなるという「負のループ」に陥ってしまうこともあります。

しかし、「朝早くに目が覚めてしまう」「長時間続けて眠れない」と自分では感じてはいても、実は健康上には問題がなく、治療が必要ない場合もあります。理想的な睡眠時間は8時間ともいわれますが、実は年齢や体質、季節によって適切な睡眠時間は異なるもの。さらに、睡眠の実態(時間や質)と自分の感覚がずれているということも多く、特に女性は自分の睡眠を過小評価しやすい傾向があります。「もしかしたら不眠かも?」と気にし過ぎずに、毎日続くものなのか、たまに起こることがあるものなのか、まずは自分の睡眠の状況を見るようにしてみましょう。

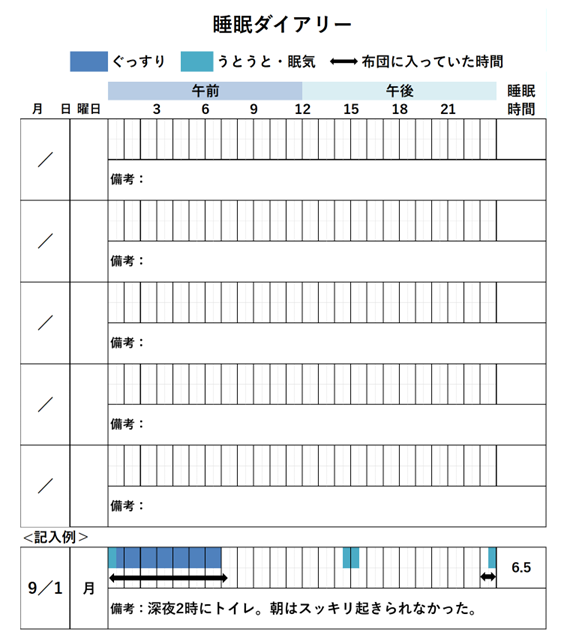

自分の睡眠の質や状態を記録してみよう

自分が不眠なのかどうか分からない……という方におすすめなのが、「睡眠ダイアリー」です。睡眠ダイアリーとは、自分の睡眠の状態を知るために下記のような項目を記録するものです。

<記録する項目>

■その日の起床時間

■布団に入っていた時間

■睡眠時間

■途中で目覚めてしまった時間や回数

■日中に眠気を感じたり、うたた寝したりした時間

■その日の活動や体調

睡眠ダイアリーは、毎日続けて睡眠のデータを取って、その傾向を検証することが一番の目的です。「こんなに細かく書くのは面倒だな」と途中でやめてしまわないように、最初は無理なく書けるレベルの内容でOK。慣れてきたらその日の体調なども記入すると、より細かく睡眠の状態を把握できます。

睡眠ダイアリーの例

ある程度データが蓄積できたら、次のようなチェックポイントを確認してみましょう。

<チェックポイント>

☑ 布団に入る時間は毎日だいたい同じか?

☑ 起床時間は規則的か?

☑ 睡眠時間は短過ぎないか?

☑ 夜中に頻繁(ひんぱん)に起きていないか?

☑ 日中の眠気はどのくらいか? 何日も続いていないか?

☑ 睡眠時間と体調に関連性があるか?

長期的に記録できれば、夏は暑さと湿気で度々起きてしまう、冬は足元が冷えてなかなか寝つけないなど、季節や気温の変化が睡眠に与える影響にも気づけて、対策をとれるようになります。

自分の睡眠状態を客観的に把握できるのはもちろん、医師に相談する場合も、不眠症のタイプや睡眠時無呼吸症候群など病的な不眠の可能性を判断するのに睡眠ダイアリーの情報は役立ちます。最近ではアプリもあるので、使いやすそうなものを見つけて活用してみましょう。

更年期世代が「よく眠れない」と感じる原因とは?

●疲れ過ぎ

仕事でもプライベートでも忙しさが増す更年期世代。1日中動いて疲れた日はぐっすり眠れそうですが、実は「疲れ過ぎ」も睡眠の妨げになることがあります。体や脳は睡眠中においても、不要なものの除去や細胞の修復、自律神経の調整といった重要な活動のためにエネルギーが使われています。そのため、日中に体を動かし過ぎたりストレスがかかり過ぎたりして体や脳のエネルギーを過剰に使うと、「睡眠のためのエネルギー」が十分に残らずに、睡眠の質が落ちてしまうのです。

●女性ホルモンの減少

更年期の睡眠のトラブルは女性ホルモンの分泌量の減少と、深いかかわりがあります。更年期には、卵巣の中にある卵胞数の低下から女性ホルモンの分泌量が大幅に減少します。女性ホルモンの分泌量が減ることによって、自律神経にも影響が出てしまい、暑くなる要因がない状態でも急激に起こるほてりや発汗といった、いわゆるホットフラッシュが起きます。このホットフラッシュは、日中だけでなく夜間にも起こるもので、睡眠中に繰り返し起こると不眠につながります。

また、女性ホルモンの1つであるエストロゲンは、精神を安定させ、睡眠ホルモンの原料にもなるセロトニンや、ストレスがかかった時に分泌されるノルアドレナリンといった脳内の神経伝達物質の正常な働きを守ります。そのため、エストロゲンが減少すると、睡眠に支障を来しやすくなります。

●泌尿器や骨盤底筋のトラブル

エストロゲンの減少によって、尿路や性器に掻痒感(そうようかん)、性交痛、頻尿、尿漏れなどの症状が現れるGSM(閉経関連泌尿生殖器症候群)になりやすくなります。また、40代に入ると過活動膀胱や骨盤底障害も生じやすくなります。これらが影響して就寝中に尿意で目覚めてしまうことが増え、睡眠に影響が出ます。

●生活習慣病

エストロゲンの減少は生活習慣病のリスクも高めます。高血圧の状態では交感神経が興奮しやすく、糖尿病では高血糖に伴い頻尿になるため、これらの症状が不眠につながります。不眠になると、逆に高血圧や糖尿病の発症リスクを高めるともいわれています。

●ストレス

更年期世代は女性ホルモンの急激な変動からくる不調に加え、子離れや親の介護、仕事での責任が重くなるなど、様々なストレスを感じやすくなる世代でもあります。ストレスを感じる状態が続くと、交感神経が活発になって心身がリラックスできず、眠りにくくなります。

更年期世代はこんな症状にも要注意!

●いびき・睡眠時無呼吸症候群

いびきというと男性に多いイメージがありますが、更年期になると、上気道を開く働きのあるプロゲステロンという女性ホルモンの分泌も減少するため、女性もいびきや睡眠時無呼吸症候群が起こりやすくなります。睡眠中に無呼吸や低呼吸が起こると、脳や体が十分に休まらずに眠りが浅くなり、頻繁に目が覚めやすくなります。さらに、脳や体に送られる酸素量が減ることも睡眠の質を低下させる原因になります。

●足の不快感(むずむず脚症候群)

50歳以上に増えてくる「むずむず脚症候群」は、じっと座ったり横になったりすると、 脚などにむずむずピリピリ、かゆみ、痛みなどの強い不快感が現れる症状です。特に夕方から夜間にかけて症状が現れるケースが多く、入眠が妨げられてしまいます。同時に発症しやすいものとして、脚の筋肉が無意識にピクピクと動く「周期性四肢運動障害(しゅうきせいししうんどうしょうがい)」があります。

若い時と違うのは、当たり前のこと

年齢を重ねれば、若い時と比べて睡眠が変化していくのは正常なことです。今までと違うからといって、過度に心配したり、頑張って以前と同じ生活をしたりする必要はありません。若い時よりも早い時間に目覚めてしまうのなら、その時間を有効活用して、朝活にトライしてみるのもいいでしょう。睡眠時間が短くなるのが気になるなら、起床時間から逆算して、就寝時間を早めるのも1つの手です。

不眠の改善への第一歩は、今の自分の睡眠がどんな状態なのかを把握すること。そして、足りないことや改善したい点が見つかったら、無理のない範囲で睡眠を妨げる要素を減らしつつ、自分のペースで睡眠に入りやすいリズムや環境をつくっていきましょう。

更年期の不眠を改善する暮らしのコツ

更年期の不眠は悩ましいものですが、毎日の食事や運動習慣の見直しで改善が可能です。睡眠を妨げる要素を遠ざけ、入眠しやすくする睡眠環境を整えるコツをご紹介します。

快眠のコツについてはこちらもご覧ください。

「コラム 快眠のコツを身につけてすっきりと目覚めたい!」

●睡眠時間のリズムを整える

睡眠の質を上げるために重要なのは、睡眠時間が不規則にならないようにして、自然と眠くなり、自然と目が覚める入眠と覚醒のリズムを整えること。もし前日に寝るのが遅くなったとしても、体内時計のサイクルがずれないように、朝はできるだけ同じ時間に起床しましょう。

●朝は「日光」と「タンパク質を摂る朝食」が大切

起床したら日光を浴びて体内時計をリセットしましょう。全身に浴びなくても、見るくらいでもOK。雨や曇りの日の照度でも十分に効果があります。毎日決まった時間に起きて、日光を浴びれば、ずれてしまった体内時計も徐々に整っていきます。

また、朝食を摂ることも、体内時計をリセットし、体温を上げて体を活動モードに切り替えるのに有効です。起床後1時間以内に、睡眠や体内時計を整えるのに役立つタンパク質を摂るとよいでしょう。

●寝る前の「体温調節」で寝つきやすくする

体は、夜になると体内にたまった熱を手足から放出することで体温が下がり、寝つきやすくなります。体温を下がりやすくするために、入浴や運動で体の深部体温を上げておくとよいでしょう。

・深部体温を上げるベストな入浴タイミング

就寝の1時間ほど前に、40℃程度のお湯に20分程度浸かって体を温めましょう。足浴でもOK。血行を促すことは自律神経を整えるのにも有効です。就寝直前や熱過ぎるお湯での入浴は、就寝時に体温が下がりにくくなるので避けましょう。

・深部体温を上げるベストな運動タイミング

就寝時間の4時間前までに軽めの運動を行いましょう。1日の運動量は、1万歩程度歩くことを目安に無理のない範囲で。運動には血行促進やリラックス効果もあります。

深部体温を上げるストレッチをご紹介するこちらの動画もぜひご覧ください。

「動画 睡眠の質を上げる! 1分で快眠ストレッチ動画 」

●入眠しやすい環境を整える

スムーズな入眠には、環境や生活習慣を意識することも大切です。

・騒音や明るい光を避ける

防音や遮光の効果があるカーテンなどを活用するとよいでしょう。

・温度や湿度

エアコンなどを活用して、寝室を快適な温度・湿度に保ちましょう。夏は25〜28℃、冬は18〜22℃、湿度は50〜60%を目安に。また、心地よいと感じる寝具やパジャマを使いましょう。

・睡眠直前はブルーライトを避ける

スマートフォンやパソコンなどのブルーライトの刺激は、睡眠の質を低下させます。寝室にそれらの電子機器を持ち込まないようにすると、就寝前の使用を防げます。

●眠れない時はベッドから離れる

眠れないと悩む人には、不安から早めにベッドに入ったもののなかなか眠れず、悶々としてしまうケースも見られます。眠れない時は一度ベッドを離れて、気持ちを切り替えるとよいでしょう。

●夕食は就寝の2時間前までに済ます

遅い時間の食事は、寝ている間も体に負担をかけて睡眠の質を低下させます。また、遅い時間にアルコールなどの脳や胃腸に刺激を与える物を摂るのも控えましょう。

●日中つらい場合は昼寝もOK

睡眠時間が足りずにつらいと感じたら、昼寝をするのもよいでしょう。脳のリフレッシュや疲労軽減にもなり、仕事の集中力が高まるなどのよい効果も。遅くとも15時までにとり、30分以内にとどめるようにしましょう。

日常生活に支障を来しているなら医師に相談を

更年期障害に伴う不眠であれば、更年期障害の治療により改善・軽減する可能性があります。遠慮せずに婦人科に相談しましょう。日常生活に支障を来していて、不眠症と診断された場合には、必要に応じて睡眠薬などを用いて睡眠リズムを整えたり、漢方薬で気持ちや疲れを和らげたりしていきます。医師にあなたの希望や普段の生活習慣を詳細に伝えて、適切な治療方法を見つけていきましょう。また、他の更年期症状もある場合は、女性ホルモンを補うホルモン補充療法(HRT)が有効な場合もあります。ホルモン補充療法は推奨される治療法ですが、一部のがんや冠動脈疾患のリスクを高める懸念もあるため、事前に医師とじっくり相談することが大切です。

ただし、若い時と同じように眠れなくなっても、それは誰にでも起こり得ること。「毎日、眠くて仕事にならない」「疲れ過ぎて家事をこなせない」などの問題が生じない限り、医療機関を受診する必要はなく、ちょっとした心がけと工夫で、睡眠の質や時間を調整することは可能です。忙しい毎日だからこそ、大切にしたい睡眠の質。まずは自分の睡眠と向き合う時間をつくってみませんか?

製品情報サイト

製品情報サイト