「保育園の洗礼」とは?入園前に知っておきたい子どもの感染症

子どもを保育園に預けて、職場復帰したばかりの親を悩ませる「保育園の洗礼」。「保育園の洗礼」とは、保育園に通い始めたばかりの子どもが、かぜなどの感染症に次々とかかることを指しますが、大正製薬株式会社が行った調査では、保育園に子どもを通わせている親の71.8%が「保育園の洗礼」という言葉を知っており、さらに40.6%の親がその内容まで把握していることが分かりました(※)。

誰もが通る道だとはいえ、ママやパパにとっては心身共に大きな負担となる「保育園の洗礼」は、なぜ起きるのか、その対策は? など、保育園入園前の親が知っておきたい子どもの感染症についてお伝えします。また先輩ママ・パパからの、「保育園の洗礼」を乗り越えるアドバイスもご紹介します。

※大正製薬株式会社 ~パブロン通信vol.2~ パパ・ママにとっては常識!?80.9%が経験する「保育園の洗礼」とは?

千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉大学医学部臨床教授。公認心理師。千葉大学医学部関連病院勤務を経て、1998年千葉大学医学研究院小児病態学教官。2005年外房こどもクリニック開業(千葉県いすみ市)を経て、08年医療法人社団嗣業の会理事長、23年より「図書室のなかのクリニック」をコンセプトにした、こどもとおとなのクリニック パウルームを東京都港区に開業。日本小児科学会専門医・指導医。日本感染症学会専門医・指導医・評議員。日本遠隔医療学会幹事。著書に『駆け抜けた17年』(幻冬舎)、『プライマリケアで診る小児感染症 7講』(中外医学社)、共著『最新感染症ガイド R-Book 2018-2021』(日本小児医事出版社)ほか多数。

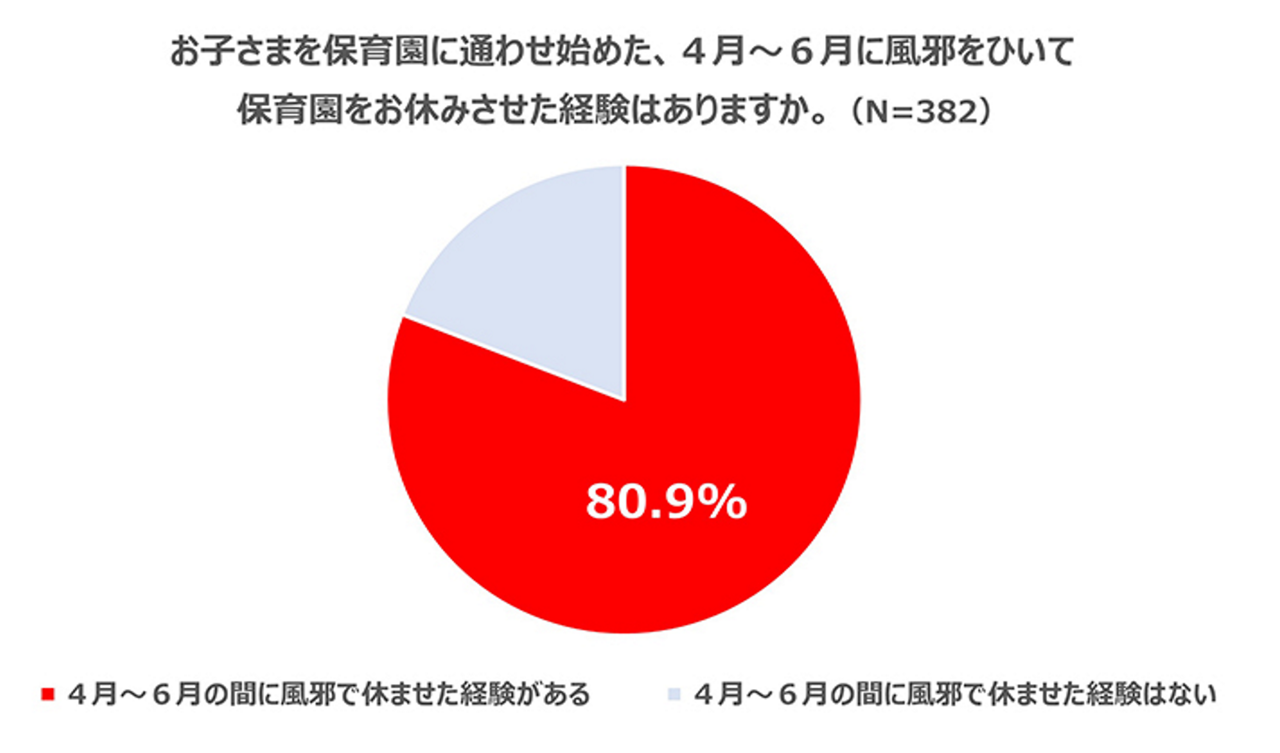

「保育園の洗礼」とは? 4~6月に、かぜで保育園をお休みさせた親は80.9%!

「保育園の洗礼」とは、保育園に行き始めた子どもが、かぜなど様々な感染症に次から次へと感染し、入園後の短期間に保育園のお休みや早退を繰り返すこと。

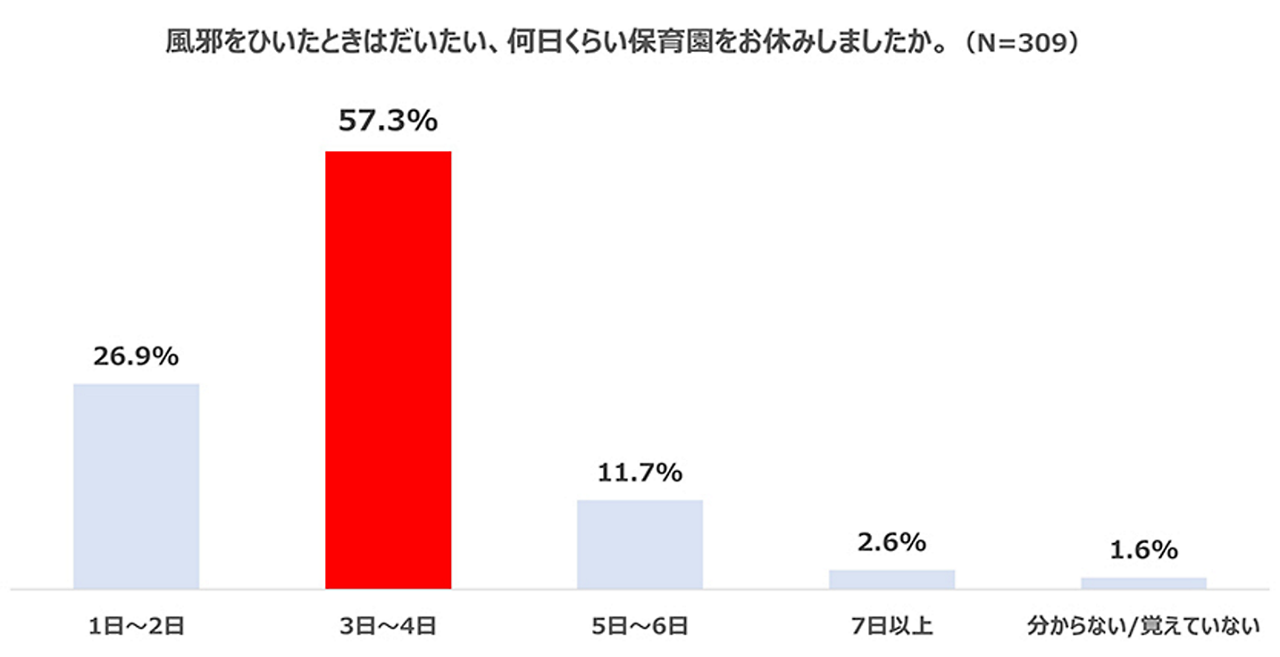

大正製薬株式会社の調査によると、保育園に通う子どもをもつ親のなんと80.9%が、4~6月の間にかぜで保育園を休ませた経験があることが分かりました。また、かぜをひいた時は3~4日お休みすることが多い(※)という結果になりました。

※大正製薬株式会社 ~パブロン通信vol.2~ パパ・ママにとっては常識!?80.9%が経験する「保育園の洗礼」とは?

「保育園からの連日のお迎え要請にクタクタ…」「復帰して間もないのに、仕事を休んでばかりで肩身が狭い…」「子どものかぜがうつって、自分も体調不良…」など、親のストレスも大きくなるこの時期をどのように乗り越えたらよいのでしょうか。また、そもそも保育園に通い始めた子どもが感染症にかかりやすいのはなぜなのでしょうか。

なぜ「保育園の洗礼」が起きるの? いつまで続くの?

子どもが「保育園の洗礼」を受けるのには、次のような理由があります。

●感染症に対する免疫の蓄積が少ない

かぜだけでも200種類くらいのウイルスがあるといわれていますが、乳幼児は多くのウイルスや細菌にまだ感染していないため、様々な免疫を獲得できておらず、感染症にかかりやすくなります。

●乳幼児の体は脆弱

近代以前は、乳幼児が死ぬことは当たり前の「多産多死社会」でした。近代以降、特に現代は医療やワクチンなどの進歩により乳幼児の死亡率は激減し、そのことを忘れてしまいがちになりますが、0~3歳くらいまでの乳幼児の体が脆弱なのは、人類史上変わることはありません。

●集団生活で接触機会が増え、手洗いや咳への対策なども十分にできない

保育園は多くの子どもが密接に過ごすため、感染症が広がりやすい環境です。しかも、子どもは手を洗う習慣が十分に身についていなかったり、無意識に目、鼻、口を触ったりして接触感染が起こりやすいものです。また、安全のためにマスクなどもつけられないことから飛沫感染も防ぎにくく、感染症に罹患しやすくなります。

では、「保育園の洗礼」によって親も休みがちになる日々は、いつまで続くと覚悟したらよいのでしょうか?

黒木先生は「3歳までが1つのポイント」だといいます。「6歳くらいになると丈夫になりますが、まずは3歳を過ぎる頃までは、どうしても休みが増えがちだということは知っておきましょう。ただ、1歳より2歳、3歳と徐々に体は強くなっていきますから、親も楽になっていきますし、4歳くらいになるとホッとする親御さんが増えてきます」。

復帰後はどうしても、今日、明日のことに精いっぱいで、視野が狭くなってしまいがちですが、親も社会も「3歳まではしょうがない」とおおらかに長い目で見て、最初から無理し過ぎないことが大切だといえます。

入園した子どもが感染しやすい感染症を知っておこう

子どもが保育園でかかりやすい主な感染症をご紹介します。事前に知っておくと対応しやすくなります。

●RSウイルス感染症

「RSウイルス」は、かぜと同じような症状を引き起こすウイルスで、2歳までにほぼ100%の人が1度は感染し、生涯にわたって何度も感染します。大人では軽い鼻かぜ程度で済むことが多い一方で、初めて感染した乳幼児(特に2歳未満)は重症化しやすいのが特徴で、乳幼児期に特に注意が必要な感染症です。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「RSウイルス感染症」でご紹介しています。

●溶連菌感染症

溶連菌感染症は、溶血性連鎖球菌(ようけつせいれんさきゅうきん:略して溶連菌)という細菌がのどに感染して起こる病気で、幼児・学童期に多く発症します。のどのかぜ症状と、39℃前後の急な発熱に続き、かゆみをもった小さな赤い発疹が出ることもあります。その後、舌がイチゴのように赤くブツブツした状態になる「イチゴ舌」の症状が現れます。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「溶連菌感染症」でご紹介しています。

●ヘルパンギーナ

ヘルパンギーナは、突然の高熱、のどや口の中にできる小さな水疱と潰瘍による痛みが特徴です。患者全体の90%以上を5歳以下が占めますが、感染力が強く、子どもの看病をする際に大人が罹患してしまうこともあるので注意しましょう。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「ヘルパンギーナ」でご紹介しています。

●手足口病

手足口病は名前が示す通り、手のひら、足の裏や甲、口の中などに小さな水疱(すいほう)状の赤い発疹ができる病気です。生後6カ月から4、5歳の乳幼児に多い感染症です。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「手足口病」でご紹介しています。

●咽頭結膜熱

咽頭結膜熱は「発熱」「のどの腫れと痛み(咽頭炎)」「結膜炎」の3つの症状が出るのが特徴です。夏に幼児や小学生の間で流行しやすいため、ヘルパンギーナ、手足口病と並んで、「子どもの三大夏かぜ」の1つともいわれますが、近年では春や秋に流行するケースも増えており、子どもだけでなく大人がかかることもあります。

【学校保健安全法による出席停止期間】主要な症状が消えた後、2日を経過するまで

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「咽頭結膜熱」でご紹介しています。

●マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎とは、「肺炎マイコプラズマ」という微生物に感染して起きる肺炎のこと。幼児から学童期に多く、しつこい咳が特徴です。発熱や倦怠感、頭痛、のどの痛みなど、かぜに似た症状に始まり、それらが治まった頃に乾いた咳が長く続きます。咳が1週間以上続く場合は、放置せずに受診しましょう。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「マイコプラズマ肺炎」でご紹介しています。

●感染性胃腸炎(ロタウイルス・ノロウイルスなど)

ウイルスや細菌などの病原体に感染して起こる嘔吐や下痢などを総称して「感染性胃腸炎」と呼びます。特に「ロタウイルス」は、乳児から2歳までの乳幼児の発症が多く、初めての感染で重症化しやすい傾向がありますが、ワクチンの定期接種により、感染予防、重症化予防ができるようになりました。

※詳しい原因・症状・対策などについてはコラム「ノロウイルスとロタウイルスは冬から春に猛威を振るう!感染予防と対処法は?」でご紹介しています。

●かぜ

おなじみの「かぜ」は、原因となるウイルスは200種類以上といわれ、ウイルスによって好む環境や季節、現れる症状が異なります。

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「かぜ」でご紹介しています。

●インフルエンザ

原因となるインフルエンザウイルスにはA型、B型、C型の3種類があります。急激に高熱や、足腰・関節の強い痛み、悪寒、倦怠感などの全身症状が現れるのが特徴です。通常は寒い季節に流行しますが、近年は散発的に流行することもあります。インフルエンザワクチンを接種し、重症化を防ぎましょう。

【学校保健安全法による出席停止期間】発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで

※詳しい原因・症状・対策などについては疾患ナビ「インフルエンザ」でご紹介しています。

●新型コロナウイルス感染症

世界中で感染爆発(パンデミック)を起こした「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」。WHOによって2020年1月に緊急事態宣言が出されましたが、2023年5月に解除されました。これを受けて、日本でも法律上の位置づけが5類感染症に移行しています。ただし、ウイルスが変異して流行を繰り返しており、後遺症なども問題になっています。

【学校保健安全法による出席停止期間】発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

※新型コロナウイルス感染症の5類移行後の対応について、詳しくはコラム「『抗原検査キット』の使い方と感染予防の基本をおさらい。新型コロナウイルス感染症、5類移行後初の冬到来!」でご紹介しています(インタビューは2023年11月7日に行い、内容はその時の状況に基づいています)。

●ヒトメタニューモウイルス感染症

ヒトメタニューモウイルスは、RSウイルスと同じ科に属するウイルスで、2001年に発見されました。世界中に存在するウイルスで、ほとんどの人が5歳までに初めての感染を経験し、生涯を通じて何度も感染します。症状もRSウイルスと似ており、RSウイルスと同様に乳幼児が重症化しやすい感染症です。

出席停止期間について記載がない感染症は、学校保健安全法での明確な出席停止基準は定められていませんが、症状が軽快し、全身の状態が良好であることを確認した上で、医師と相談の上、登園を判断しましょう。自治体や保育施設によっては、独自のガイドラインや基準を設けている場合があるので、具体的な対応については保育園に確認してください。

「保育園の洗礼」に備えて、入園前にしておきたいこと

入園後の「保育園の洗礼」をできるだけ軽くするために、入園前にできる医療・制度対策をご紹介します。

●受けられるワクチンを確認し、定期接種は全て受けておく

入園前に推奨されるワクチンをしっかり接種し、感染予防、重症化予防をしましょう。定期接種のワクチンは、期間内に全て接種をしておくのが理想です。

<入園前に接種を確認したいワクチン>

|

ワクチン |

標準的な接種年齢 |

病気 |

定期接種 |

ロタウイルスワクチン |

生後2カ月~ |

ロタウイルス |

5種混合ワクチン |

生後2カ月~、 追加接種あり |

ジフテリア・破傷風・百日せき・ ポリオ急性灰白髄炎・Hib感染症 |

|

子どもの肺炎球菌ワクチン |

生後2カ月~、 追加接種あり |

子どもの肺炎球菌感染症 |

|

B型肝炎ワクチン |

生後2カ月~ |

B型肝炎 |

|

BCGワクチン |

生後5カ月~ |

結核 |

|

MRワクチン |

1歳~、5歳~ |

はしか(麻疹)・風疹 |

|

水痘ワクチン |

1歳~ |

水痘 |

|

日本脳炎ワクチン |

3歳~、9歳 |

日本脳炎 |

|

任意 |

インフルエンザワクチン |

任意接種 |

インフルエンザ |

新型コロナワクチン |

任意接種 |

新型コロナウイルス感染症 |

●かかりつけ医・オンライン診療のかかりつけ医を決めておく

保育園に通うと頻繁に病院に行くことになります。早めにかかりつけ医を決めておくと、スムーズに診察を受けられます。かかりつけ医を決める際のポイントとして、重視しておきたいことの1つが、利便性が高まっている「オンライン診療」です。

例えば、子どもの感染症が親にもうつり、親の自分もぐったりしている…そんな時に病院に行くのはしんどいものです。これまではそれが当たり前でしたが、今はオンライン診療があります。近所のかかりつけ医がオンライン診療に対応していればよいのですが、対応していない場合は、近所のかかりつけ医の他に、オンライン受診のかかりつけ医を決めておきましょう。

●インフルエンザ・新型コロナウイルスの一般用抗原検査キットを、家族の人数分常備しておく

コロナ禍以降身近になったのが、家庭で使える一般用抗原検査キットです。具合が悪い中、病院に連絡をして検査を受けに行くよりも、自宅で検査ができれば、それだけ負担を減らすことができます。こうした感染症には家族が前後して罹患することも多いので、家族分の備えをしておきましょう。なお、パッケージに「研究用」と書かれた検査キットは厚生労働省で承認されていません。一般用の検査キットを使用しましょう。「第1類医薬品」の表示が目印です。

●病児・病後児保育施設の登録をしておく

自治体や民間施設などでは、主に病気の回復期などで保育園への登園が難しい時期に、保護者の仕事の都合などによって家庭で保育できない場合、専用施設で一時的に預かってくれるところがあります。事前に登録をしておくと安心です。

●自治体や保育園のルールの確認と、職場への共有をしておく

自治体や保育園のルールを確認し、できるだけ職場にも伝えて理解を求めましょう。

<こんなことをチェックしよう>

・「発熱時のルール」などを保育園に確認し、何℃以上で登園NGかを把握しておきましょう。

・保育園では 「熱が出たら○時間以内に迎えに来てください」 というルールがあることが多いので、確認して職場と連携しておくとよいでしょう。

・服薬のルール(園によって薬の持ち込み不可の場合も)を保育園と確認しましょう。

・自治体や保育園のルールで、登園する際に医師の「登園許可証」が必要な病気もあります。チェックしておきましょう。

●解熱は「24時間通して熱がないこと」

昨晩まで熱があったけれど、今朝は解熱していたから保育園に預けて仕事に行こう…と考えると、結局その後に熱が上がることも多く、仕事中に保育園からの呼び出しを受けてしまうことが少なくありません。完全に解熱しないうちに預けることで、病気の治りが遅くなったり、免疫力が落ちて、新たな感染症に罹患してしまったりすることも…。

まず、解熱とは「24時間通して熱がないこと」だという定義を知っておきましょう。親も「子が24時間平熱になるまで休む」と自分の中でルールを決めてしまったほうが、「仕事を休むか、出社するか」と、毎回迷うストレスから解放されます。

「保育園→家庭内感染」のループを防ぐための予防策

保育園で子どもが感染症をもらってくると、家族内で感染が広がり、治ったと思ったらまた子どもが保育園で感染する…という「感染ループ」が起こりがち。このループを防ぐためには、「持ち込まない」「広げない」「体の抵抗力を高める」という3つの視点が大切です。

1. 保育園から家庭に「持ち込まない」ための対策

●帰宅後すぐに手洗い・うがい・鼻うがい

石けんと流水で30秒以上かけて手を洗いましょう。また、うがいができない乳幼児はこまめな水分補給で代用しましょう。大人はうがいだけでなく、鼻うがいもおすすめです。

<鼻うがいのやり方>

① 20~30℃のぬるま湯(できれば湯冷まし)250mLに対して塩を2g強の割合でとかし、0.9%生理食塩水を作る。

② 市販の鼻うがい専用容器や、長い管状の注ぎ口のついたボトル容器に入れる。

③ 前かがみになり、容器の先を片方の鼻の穴に当てて手で押し、「アー」と声を出しながら注ぐ。

④ 同様に反対の鼻の穴も行う。

※真水で行うと痛みを感じるので、必ず専用液か、0.9%生理食塩水を使用する。

2. 家庭内で「広げない」ための対策

●感染した子どもを看病する人を決め、なるべく家族の接触を最小限に

感染した子どもはできるだけ別の部屋で過ごし、難しい場合は寝る時の距離を離しましょう。なるべく看病する人を限定し、看病する人はマスク・手袋を着用しましょう。

●タオルや食器の共用を避ける

家族間でタオルを共用せず、ペーパータオルを使用するのがおすすめです。食器やカトラリーも共有しないようにしましょう。

●看護する親もマスクやゴーグルを着用し、口・鼻・目を触らない

無意識に目や鼻、口を触ると感染しやすいため注意が必要です。飛沫感染を防ぐため、子どもの世話をする時はマスクやゴーグルを着用しましょう。

●下痢がある場合、おむつ交換の場所を1カ所に決める

下痢がある場合のおむつ交換は家のあちこちで行わず、トイレのそばなど1カ所に定めることが大切です。下痢便や吐しゃ物の処理は、マスクとゴーグル、手袋をして行います。吐しゃ物に含まれるウイルスの消毒にアルコールは効き目がないため、次亜塩素酸ナトリウムを含む消毒剤を使うようにしましょう。処理が終わったら石けんでよく手を洗います。

3. 「体の抵抗力を高める」対策で、親も無理し過ぎない

●バランスのよい食事、十分な睡眠、ストレスをためない

バランスがよく腸によい食事で、免疫の要である腸内環境を整えましょう。また、看病しながら自分も休むのは大変ですが、親もできるだけ多くの睡眠時間を確保し、体調が悪い時は早めに休みましょう。親もストレスをため過ぎないことが大切です。

●家族全員で予防接種を受ける

インフルエンザなどのワクチンがあるものは、できるだけ家族全員がワクチンを受けることで、感染を防ぎやすくなります。子どもだけでなく、大人も受けましょう。

おわりに…先輩ママ・パパからのメッセージ

前述の大正製薬株式会社の調査(※)では、今後、「保育園の洗礼」を受けるであろう後輩ママたちに伝えたいメッセージもうかがっています。先輩ママ・パパからのリアルな声もぜひ参考にしてみてください。

※大正製薬株式会社 ~パブロン通信vol.2~ パパ・ママにとっては常識!?80.9%が経験する「保育園の洗礼」とは?

●みんなからのエール(原文ママ)

・いつか終わるから、頑張って耐えるしかないです。仕事は誰かできるけど、親は自分しかいないから、仕事はできる時、協力できる時に目一杯頑張ると周りの人にアピールして、理解を得ましょう!

・急に仕事を休まなくてはならなかったりと心労も多いと思いますが、自分の好きなことでストレス解消しながら、うまく保育園の洗礼に付き合っていって下さいね。

・親なら誰もが通る道だからみんなお互い様だよ!がんばろうね!!

・子供の体調不良で仕事に影響が出るのは仕方がない。職場に迷惑をかけることに罪悪感を抱くかもしれないが、いちいち悩んでいたらしんどいのである程度開き直りの精神は大事。

・子供を一番に考えて欲しい。仕事はおいおい挽回できる。

・必ず終わりは来る

●具体的なアドバイス(原文ママ)

・楽ができるものやサービスについて調べておく

・半年は、体調不良で休むのがかなり多いので、収入は諦めましたが…長い目でみると、自身のキャリアの面などメリットはあるので、地道に頑張りました。復職して暫くは収入が不安定になりがちなので、貯金は多めに残してて下さい…。

・有給はためておくべき。

・子供から大人にうつると症状が悪化する事が多いので、自分自身の予防対策と、家事の手抜きが出来るように普段からインスタント系やデリバリーなどをスムーズに活用できるよう準備してるとゆとりが持てる……かも!

保育園に子どもを預けるようになれば、誰もが通る道である「保育園の洗礼」は、必ず終わりがくるものです。親も子も無理をせず、この時期を乗り切っていきましょう。

あわせて読みたい疾患ナビはコチラ

あわせて読みたい特集はコチラ

もっと知りたい!動画はコチラ

インフルエンザ対策の基礎知識(動画)

「腸活」ってどうやってやるの?やり方と腸活レシピも紹介します(動画)

製品情報サイト

製品情報サイト